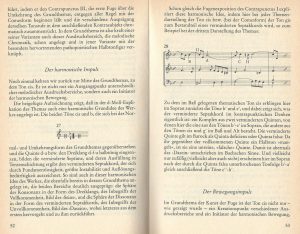

Das Musterbeispiel

… einer schlechten Rezension. Unbegreiflich eigentlich, dass dergleichen in einer großen Tageszeitung durchgeht. Da wird der Eindruck erweckt, es gehe um eine Neuaufnahme, nämlich die im Mittelpunkt abgebildete, in Wirklichkeit gilt ihr nur ein Bruchteil des Textes. Am meisten ist von Gillesberger die Rede, der nun wirklich einem glücklich überwundenen Zeitalter der Bach-Interpretation angehört.

Was hat die Zeit der frühen Wiederentdeckung Bachs, die ganze historische Ahnungslosigkeit jener Wendezeit (Respekt für Zelter, Goethe und andere große Geister!) mit der heutigen Zeit der Gesamtfassungen zu tun? Steht etwa Hans Gillesberger für die alte unbefangene Zeit der großen Gefühle und der kurzen Geduld? Und gibt es tatsächlich kein anderes diskutables Aufführungsereignis der vergangenen 60 Jahre als John Neumeyers Ballettfassung? Nichts von Ton Koopmann, J.E.Gardiner, René Jacobs, Peter Dijkstra? Und wenn man neue Interpretationen prinzipiell pars pro toto behandeln will, – warum diese dumme Rede von der angeblich „schwarzen Pädagogik“ des Bass-Rezitativs, das sich auf Bibelworte bezieht? Samt der anschließenden Gamben- Arie, wobei suggeriert wird, dass diese irgendwo auch mal von einem Knaben oder Kind gesungen worden sein könnte. Da wird in kryptischen Anspielungen eine nicht vorhandene Kennerschaft vorgespiegelt. Es ist ein Bass, und muss so sein.

Die beiden zitierten Texte haben offensichtlich mit den Stichworten des Evangelisten zu tun, wo vom „Kreuzigen“ die Rede ist und davon, dass die Leute einen Mann namens Simon ZWANGEN, das Kreuz zu tragen, was dann – im Kommentar – auf jedermann, jede/n von uns projiziert wird: „Ja! freilich, will in uns das Fleisch und Blut gezwungen sein, je mehr es unsrer Seele gut, je herber geht es ein“. Und das soll nur ein gestandener Bass singen dürfen und kein Kind, weil sich sonst die Gemeinde nicht identifizieren kann? Die Begründung ist absurd. Was für ein kindliches Denken! Tatsächlich ist es ja eine Bass-Partie, und der Rhythmus der Solo-Gambe in der nachfolgenden Arie spricht von Schlägen des Rohrs, von der Geißelung, die Jesus erlitten hat (s. vorvoriges Rezitativ). Ein Kind steht gar nicht zur Debatte, obwohl allen bekannt ist, dass wir sämtlich Kinder Gottes sind, erst recht Jesus selbst. Der übrigens auch kein „gestandener Bass“ gewesen sein müsste, obwohl seine Christus-Worte grundsätzlich dem Bass zugeteilt sind. – Wenn es heißt, dass von den „zween falschen Zeugen“ einer Falsettist singt (was erstens Bach nicht vorschreibt und zweitens schlechtes Deutsch ist), dann soll das gewiss nicht signalisieren, dass er „ein falscher Sopran“ ist, wie der Rezensent meint. Er oder sie ist Alto, wie es wohl in der Partitur steht.

Und noch ein anderes Detail, das hier zur Schlüsselszene erklärt wird (wobei zu bedenken ist, dass die Passionsgeschicht vor allem aus Schlüsselszenen besteht):

„Herr, bin ich’s?“ Das sind 5 schnelle Frage-Takte, die von der darauf folgenden Antwort des Chorals leben: „Ich bin’s, ich sollte büßen“. Soll man glauben, dass irgendein Chor der Welt oder einzelne Chorsolisten diese Frage jemals „herausbrüllen“ durften? Und dass nur in einer ängstlich verschüchterten Interpretation „der Schrecken seine tiefe Wirkung“ entfalten kann, eine Wirkung, die für jedes empathisch mitfühlende, mitbüßende Herz gewiss erst im Choral zutagetritt.

Da ist einerseits die vorgespiegelte Sensibilität der Detailkenntnis, andererseit ein unglaublich pauschales Denken: wer vergleicht denn schon Bach mit Schütz, wenn es um eine Matthäus-Passion geht!? Was für eine Taktlosigkeit! Was für ein Sprachverständnis, was für eine Spiegelfechterei, hier zwischen dem gesprochenen und dem vertonten Wortklang zu unterscheiden. Nichtmuttersprachler! Was für ein Dilettantismus, was für ein jämmerlicher Versuch, den Dilettanten zu imponieren! Und solch ein Schreiberling spricht von Einspielungen vergangener Jahrzehnte als einem Wettbewerb um „den originalsten Instrumentalklang oder die plakativste Dramatik, bis hin zum musikalischen Schmierentheater“. Das Wort „Gehirnwäsche“ scheint ernst gemeint. Und da soll eine neue Unaufgeregtheit als Tugend ausgerufen werden??? Sind denn Blitz und Donner jetzt endgültig in Wolken verschwunden? Ich hoffe nicht. Und werde mir heute Nacht die „Pygmalion“-Aufnahme anhören. Hoffentlich nicht ohne die zugehörige Erschütterung, die mir durchaus ein bisschen wie Aufgeregtheit vorkommen darf. Es wäre nur angemessen.

Mit einer verkappten Unverschämtheit geht die Rezension zuende:

Und doch dienen alle kunstvollen Mittel hier nur einem Zweck: der Erhebung des Menschen, wie man das damals pathetisch sagte, durch die Kunst.

… Erhebung des Menschen??? Hybris statt Demut? Bach jedenfalls hat „als Finis und Endursache“ aller Musik immer „Gottes Ehre“ hervorgehoben und dann erst „die Recreation des Gemüts“. Sonst sei es ein „teuflisches Geplärr und Geleyer“. Aber vermutlich will der Rezensent nur eine zeitgemäße Anspielung unterbringen, – und will gleichzeitig nichts gesagt haben:

In Zeiten, in denen gute Kunst allerdings nur von guten Menschen hervorgebracht werden kann, wird das schwieriger. Gut, dass wir von Bachs Privatleben so gut wie nichts wissen.

* * *

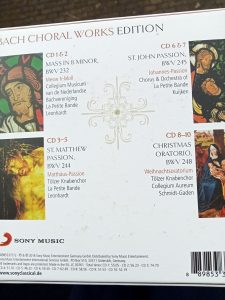

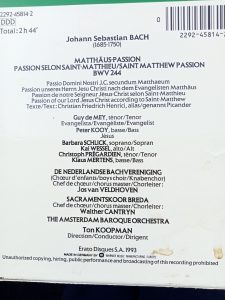

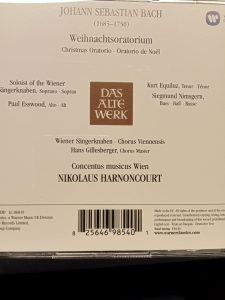

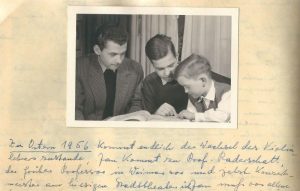

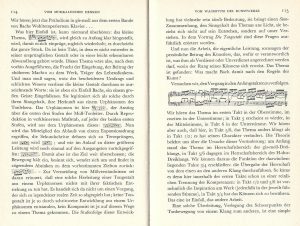

A propos Gillesberger: Harnoncourt soll sich angeblich an dessen Stelle aufs Cover der CD-Fassung katapultiert haben? Rufmord. Mir schien, jener hat die Chorpartien einstudiert, dieser den Concentus Musicus geleitet. Wer hat vorn gestanden? Nun stehen sie wohl beide auf dem Cover, und es ist klar, welcher Name nach so vielen Jahren aus Sicht der Firma attraktiver war. Die optische Aufteilung entspricht halt der gefühlten Realität. Und da sollte man einfach nochmal gründlich recherchieren, wer von beiden die respektablere Lebensleistung präsentieren kann. Gerade im Blick auf Bach. Wie dem auch sei: man spürt eine latente Demagogik. Mit einer Korrektur beginnen könnte man z.B. hier. Aber es lohnt sich auch, eine Reihe von Aufnahmen durchzuschauen, in denen ein Chor mitwirkt, dessen Leiter einmal die Gesamtleitung innehat (z.B. Tölzer Knabenchor: Gerhard Schmidt-Gaden), während sie ein anderes Mal bei jemand anderem liegt (Gustav Leonhardt), ohne dass man eine listige Amtserschleichung argwöhnen muss. (Beispiele ganz unten)

Es folgt die Kostprobe einer Promo-Aufnahme mit „Pygmalion“ und Raphaël Pichon („Sind Blitze, sind Donner“):

Andere Ausschnitte gibt es bei dem Journalisten Manuel Brug, der es allerdings nicht einmal schafft – pars pro toto – den Namen des Bass-Solisten (Christian Immler, nicht Irmler!) in einer vorproduzierten Radiosendung korrekt auszusprechen, hier (bei 4:24)…

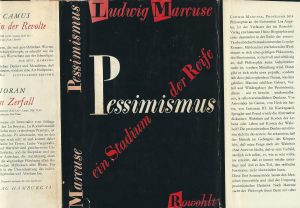

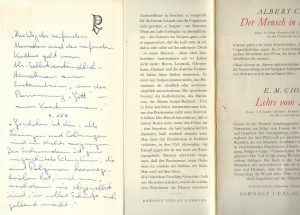

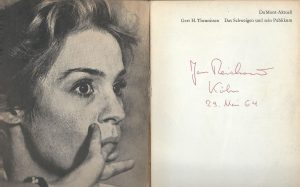

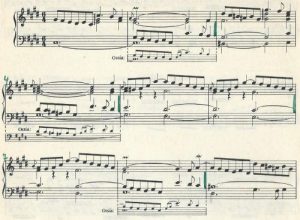

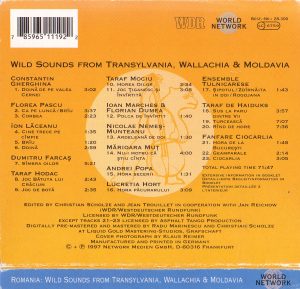

Beispiele einiger CD-Titel (soeben – fast wahllos – abfotografiert)

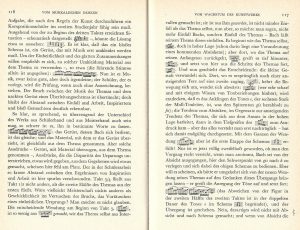

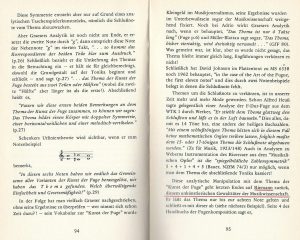

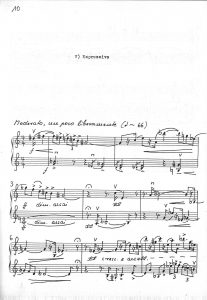

P.S. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es mir nicht um Kritikerschelte überhaupt geht; eine gründliche Rezension ist für musikverständige Menschen eine nicht zu verachtende Entscheidungshilfe. Als sehr positives Beispiel kann die Besprechung zweier Neuaufnahmen – darunter ebenfalls die von Raphaël Pichon – gelten, ich gebe das Handyfoto wieder, das mir ein Freund zugeschickt hat. Ich merke mir den Namen des Kritikers und werde bei Gelegenheit gern die FAZ bevorzugen, wenn ich musikalischen Rat suche: Gerald Felber. Hier ist der Artikel – wie ich hoffe – abrufbar, zudem mit schönen Links versehen. Mustergültig! Ansonsten hier die etwas mühsamer lesbare Nachhilfe-Kopie für alle Fälle:

Zur Diskussion (bzw. Nach-Denken):

Nach der Lektüre einer Kritik (20.03.) in der Rheinischen Post Düsseldorf –

Johannes-Passion neu Gardiner, nachzuhören bis 10. Juli hier