Was ich schon fast vergessen hatte (oder gerade nicht)

Neu: KONKRET / Kodály

Neu: KONKRET / Kodály Fotos rechts JR 1979 Rumänien

Fotos rechts JR 1979 Rumänien World Network 1997

World Network 1997

ZITAT aus Konkret:

Tempi passati / weiter siehe ⇒⇓

Tempi passati / weiter siehe ⇒⇓

Quelle Berthold Seliger „Valium fürs Volk“ in Konkret Juni 2021 hier ⇐

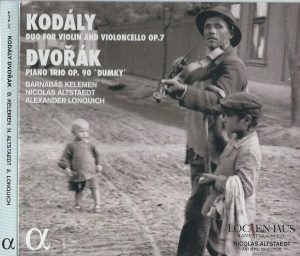

Eine neue CD mit Kelemen + dieses Foto, da gab es keine Sekunde Bedenkzeit, ich weiß, was er kann, siehe hier. Ich erinnere mich auch gut an Altstaedt mit Beethoven (verloren gegangener Blogartikel vor 11.11.2014) und seit Jahrzehnten an Lonquich, zuletzt mit Brahms hier und seit 1985 (?) an sein unvergleichliches Mozart-Spiel. Neuland: der Cellist Altstaedt schreibt! (CD-Text zu Dvořák, aufgehängt am Wort Dumky, das ich beim Abegg-Dvorak-Text noch recht kurz abgetan habe, siehe hier). Jeder Ansatz, einen Booklettext „in der heutigen Zeit“ mit solchem Ernst anzugehen, kann gar nicht genug gewürdigt werden. Das soll kein verkapptes Eigenlob sein, denn in der Frühzeit der sorgfältigen Klassikausgaben war es selbstverständlich, dass der begleitende Text eine Schlüsselrolle spielte. Man muss vermitteln, dass die Musik sich nicht in einem schönen Klangerlebnis erschöpft.

Etwas Besseres aber als diese CD zwischen den Welten der oberen und unteren Musik hätte ich mir heute nicht wünschen können, eine Offenbarung. Es ist doch nur Dvořák? Sozusagen „gehobene Unterhaltung“? Für die einen weiterhin, für andere vielleicht: Musik als Mittelpunkt der Welt.

Seltsamerweise fehlt dem Booklet eine entsprechende Einführung zu dem Kodály-Werk, das ja viel unbekannter ist und der Einbettung viel mehr bedarf. Ich empfehle den Text bei Villa Musica hier , jedenfalls als Anregung (z.B. Korrektur fällig zum Begriff Verbunkos), dazu ein intensiver Blick in die Noten: hier. Oder in aller Vorsicht (rein privat) auch bei IMSLP (Petrucci) hier.

Übrigens: das Titelbild hat mich angerührt und tolle Erinnerungen wachgerufen. Damit wollte ich aber nicht sagen, dass es zur CD wirklich passt, nicht einmal zu Kodály und seiner Begeisterung für die ungarische Bauernmusik.

Zum Reinhören: Hier

Was den Text angeht, muss ich bei näherer Betrachtung doch etwas Wasser in den Wein gießen. Man gewinnt fast den Eindruck, dass Dvořák sich tatsächlich auf den ukrainischen Nationaldichter Tarás Shevchenko und sein Epos „Kobzar“ bezieht. Da wird gefragt, ob der Komponist den berühmten Kobzaspieler Ostap Veresai vielleicht gehört habe, mit der Zither sei er ja in seiner Jugend (in …) aufgewachsen. „Sein Vater war Zitherspieler (wie der Ururgroßvater J.S.Bachs) …“. Schon hier wäre nachzufragen, ob eine Kobza eigentlich eine Zither sei oder vielleicht doch eine Art Laute. Zumal Bachs Vorfahr „sein meistes Vergnügen an einem Cythringen gehabt hat“ (O-Ton J.S.B.), was wohl als Cister angesehen werden kann, während Dvořáks Vater in seiner Gastwirtschaft eher auf einer (österreichisch-alpenländischen) Zither zum Tanz aufgespielt hat. Der Gebrauch solcher Assoziationen mit flotten Assonanzen stimmt skeptisch. Und die gesungenen Geschichten der ukrainischen Kobsaren, die Stalin ermorden ließ, hatten im übrigen mit Dur- und Mollwechsel nichts zu tun, und das geschah auch nicht 1939, wie im Booklet vermutet, sondern schon 1932 in Kharkiv. Missverständlich auch, diese Dumky- Aufnahme „à la memoire des grands artistes“ zu widmen, als seien sie mit Tschaikowskys Widmungsträger Nikolaj Rubinstein, dem Gründer des Moskauer Konservatoriums, irgendwie wesensverwandt. Im Blick auf ein im guten Sinn naiveres Lesepublikum wäre auch erwähnenswert gewesen, dass Hölderlin nun aber auch gar nichts mit Dvořák gemeinsam hat (es sei denn, er wäre ebenfalls mit Hegel zur Schule gegangen). Und anders als Janáček hat er wohl auch nicht das „Slawische“ von Haus aus so leidenschaftlich verehrt, sondern ist durch den Verleger Simrock drauf gekommen oder mittelbar durch das Vorbild Brahms, dessen „Ungarische Tänze“ so erfolgreich waren… Mit einer „echten“ Volksmusik, die erst durch Bartók und Kodály deutlich von der sogenannten „Zigeunermusik“ der städtischen Showbühnen und Salons in Wien oder Budapest unterschieden wurde, hatte das nichts zu tun. Wer weiß – vielleicht hat Barnabás Kelemen auch deswegen keinen entsprechenden Text beigesteuert? Mit dem „slawischen Charakterzug“, den Dvořák in Schuberts Klaviermusik gespürt haben soll, muss man es wohl nicht so genau nehmen; denn schon im nächsten Satz seines Essays ist es der „slawische oder ungarische Charakterzug“, und er verdeutlicht: „Während seines [Schuberts] Aufenthaltes in Ungarn assimilierte er nationale Melodien und rhythmische Besonderheiten, übernahm sie in seine Kunst, und wurde so Vorreiter von Liszt, Brahms und anderen, welche ungarische Melodien zu einem integralen Bestandteil der europäischen Konzertmusik machten.“ Er sah das „Slawische“ offenbar nicht als Kampfbegriff, sondern als Oberbegriff für alles, was in der Volksmusik „bezaubernd und neu“ ist:

Aus den reichen Beständen slawischer Konzertmusik, in ungarischen, russischen, böhmischen und polnischen Abarten, haben die heutigen Komponisten Nutzen und werden daraus weiterhin vieles aufgreifen, das bezaubernd und neu in ihrer Musik ist. Man kaum etwas dagegen haben, denn, wenn Dichter und Maler vieles von ihrem Besten auf nationalen Legenden, Liedern und Traditionen aufbauen, warum sollte es der Musiker nicht tun?

So sah Dvořák selbst kein Problem, diesen „slawischen“ Stil später mit „amerikanischen“ Elementen anzureichern, Motiven aus Negro Spirituals oder indianischer Musik, die er nicht etwa indigenen Sängern ablauschte, sondern gedruckten Notensammlungen entnahm – wie übrigens auch Pablo de Sarasate und Brahms: letzterer ließ aus solchen Gründen seine Ungarischen Tänze ohne „besitzanzeigende“ Opuszahl veröffentlichen, und Sarasate entzog sich einer möglichen Copyright-Klage, indem er im eigenen Konzert eine Originalmelodie, deren Komponist ihm namentlich bekannt geworden war, übersprang.

Ich sage nichts gegen die sentimentale Popularmusik der Großstädte, alles an seinem Platz! Aber es gibt eine herrliche Geschichte über den Kolporteur des „Zigeunerweisen“-Mythos: als man Sarasate auf einer seiner Tourneen in Bukarest mit einem autochthonen Zigeuner-(Roma-?) Ensemble beglückte, meinte er: „Mais, c’est mauvais, ça!“.

Dabei wäre, was da gespielt wurde, durchaus kompatibel gewesen, es war nicht etwa eine andere Welt, sondern die unterhaltende Welt eines absolut im westlichen Sinne kultivierten (oder „sogar“ vom Adel geprägten) Publikums. Kein Anwesender hätte einem Geiger wie jenem armen Kerl auf dem CD-Cover ein Ohr geliehen oder gar die Hand gegeben.

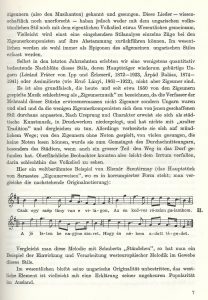

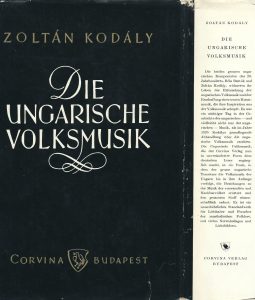

Grausam wird es erst, wenn man sich nur wenige Schritte hinausbewegt: die Kluft zwischen der Musik, die das Cover dieser CD imaginiert, und der Musik des gebildeten Bürgertums in den Großstädten des 19. Jahrhunderts kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Ich empfehle die einschlägigen Schriften von Béla Bartók oder das schmale Buch von Zoltán Kodály über „Die ungarische Volksmusik“ (Corvina Budapest 1958), aus dem hier noch zitiert sei:

Man muss nur einige Seiten in diesem Buch lesen – ohne sich sofort über den erst in jüngerer Zeit problematisierten Z-Ausdruck aufzuregen – und verstanden haben, dass der Begriff Volksmusik bei Kodaly einen diametral entgegengesetzen Sinn hat gegenüber dem, der in der hochromantisch getönten Musik von Dvořák zu wirken scheint. Zwar gab es in den „slawischen“ Ländern auch schon frühe Sammlungen, die – oberflächlich betrachtet – ethnographisch anmuten. Für sie gilt dennoch genau das, was Kodály beschreibt: „die Sammler von damals (…) beachteten nur die in die Mittelklasse eingedrungenen Lieder, sie konnten sich eben nicht zu jenen entscheidenden ‚zehn Schritten‘ entschliessen, die vom ländlichen Herrensitz zur Bauernhütte führten“. Er verweist auf unzählige Beispiele, die zeigen, dass das Volk und seine Lieder dieser inmitten des Volkes wohnenden adeligen und gebildeten Klasse so wenig bekannt waren, als wären beide durch eine eherne Mauer voneinander getrennt gewesen.“ (Seite 15) Und ein Roman, der bekanntlich nicht tönt, wie z.B. „Der Kobsar“, sagt rein gar nichts über die Akzeptanz der realen Musik, um die es allein geht, die aber niemand kennt. Daher klingt auch „Kammermusik“ von Kodaly, der wirklich in die abgelegenen Dörfer ging, so erschreckend anders als die von Dvořák, der im Sinfonieorchester zuhaus war. Und das macht diese CD auch so spannend! Aber sie sollte zugleich Widerspruch wecken und aushalten.

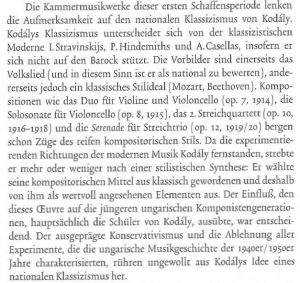

Ich schaue natürlich ins Lexikon MGG, zunächst einmal online, so gut es geht, hier, dann auch ins Original aus Papier und frage mich, ob die Autorin Anna Dalos auch Musikethnologie studiert hat, was nirgendwo so naheliegt wie in Budapest. Das Fazit ihrer Arbeit über Kodálys autobiographische Sinfonie in C (1961) sehe ich hier. C-dur??? Über die früheste der drei Phasen seines Lebenswerks folgendes aus dem MGG:

Quelle Anna Dalos in MGG Personenteil Bd.10 Sp.399

Es könnte 1961 gewesen sein, als der alte Zoltán Kodály in der Kölner Musikhochschule zu Gast war und mit dem Madrigalchor probte. Er war sehr streng, wie man erzählte, und niemand fand ihn sympathisch, jedoch souverän in der musikalischen Praxis. Hermann Schroeder hatte ihn geholt, selbst Traditionalist, der sich gegen B.A. Zimmermann und Stockhausen zu behaupten suchte, wie in Berlin, wo ich herkam, etwa mein Kontrapunktlehrer Ernst Pepping gegen (?) vielleicht Boris Blacher, den Rektor der Hochschule. Mein Harmonielehreprofessor Max Baumann zerriss mit Worten und Gesten die Diplomarbeit eines Studenten über serielle Musik, die damals diesen Namen noch nicht trug. Ich las neben Adorno auch ein Buch von Stuckenschmidt, das die Leuchttürme an den Ufern einer weltweit Neuen Musik skizzierte, darin ein wohltuend verständnisvoller Beitrag über Béla Bartók. Zukunft auch dort. In Köln gestand mir ein hochbegabter Kommilitone, Wilhelm Empt, der schon als NRW-Komponist ausgezeichnet worden war: „Ich komme von Bartók nicht los. Genausowenig wie von Kafka.“ Man glaubt heutzutage kaum noch, was für Glaubenskämpfe und Intrigen damals (vor 1968) an den Hochschulen und außerhalb kursierten. „Armes Deutschland!“, sagte ein Schülervater kopfschüttelnd, als der WDR eine seiner Kompositionen für Jugendliche – „Traumspiel“ – als Mitschnitt produzierte. Für ihn wars Avantgarde. Für die jungen Leute auch, mit Deutschland hatte das absolut nichts zu tun. Es war neu und offen, wie er selbst.

Zurück zum jungen Kodály. Was ist an dem Duo op.7 so außergewöhnlich? wie würde ich Leuten den Zugang zu dieser Musik erschließen, die noch nichts Ähnliches gehört haben? Ich würde expressionistische Bilder hervorsuchen, zerklüftete Landschaften, alpine Gipfel und Schluchten, grüne Wildnis an Sturzbächen, würde an den alten Stilus phantasticus erinnern, – und das soll pentatonisch geprägt sein? solche Aufschwünge, solche Abstürze? wie kann Pentatonik solche Spannungen entwickeln? der Komponist soll in den österreichischen Alpen gewesen sein, als er das Werk entwarf, in Feldkirch, er soll sich tatsächlich melodisch am Verlauf der Gebirgsketten orientiert haben. Unberechenbar, aber aus Stein. Wenn er pentatonische Reihen verwendet hat, dann nicht nur eine, sondern auch: chromatisch versetzte, irgendwohin transponierte und miteinander verschlungene, wie sonst könnte es so verstörend wirken, wenn die beiden Instrumente sich plötzlich zu einem gewaltigen Gleichklang verbinden, reine Oktaven, markerschütternd.

* * *

Versuch, einen Gedanken festzuhalten.

Früher hätte ich gesagt, das Radio sei das ideale Medium zum Vermitteln von Musik. Wenn man es nicht als bloße Abspielstation betrachtet, sondern als eine Verführung zum Hören. Ein von Persönlichkeiten – nicht von Vorschriften – geprägtes Medium zum Ohren-Aufschließen. Damit setzt man sich nicht aufs hohe Ross, man zeigt nicht, wo’s langgeht, sondern berichtet allenfalls von gelungenen Hörerfahrungen. Das ist Sache einer persönlichen Moderation. Mich interessiert zwar jeder Mensch, auch musikalische Laien, die eigene, authentische Hörerfahrungen beschreiben, was aber nicht bedeuten muss, dass die entsprechenden Statements weitergegeben werden müssen. Was öffentlich gesagt wird, sollte auf Wissen beruhen, nicht auf Vermutungen, Gefühlen oder didaktischem Ehrgeiz. Und nicht der/die eine redet, während der/die andere das Briefing dafür zusammenstellt: das stammt aus falsch verstandenen, arbeitsteiligen Vorgängen. Jeder erfahrene Musiker hört sofort, ob jemand, der differenziert über Musik zu reden versucht, Ahnung vom Gegenstand hat oder nur gebrieft ist. Und das Laienpublikum hört das auch, und es fühlt sich gerade nicht abgeholt, wenn es laienhaft angesprochen wird, es fühlt sich schlicht beleidigend unterschätzt.

Weitere Abschweifungen in diesen Tagen (9.Juni)

Weiterhin FAUST bzw. Faust II . Auch Schuberts letzte Sonate (Clifford Curzons flexible gegen Korsticks langsame Version). Die absurd schnelle Fassung der VII. Beeth. aus Delphi unter Currentzis. Durchgepeitscht, dazu absurder Tanz. Enggefasst, also Produktionen aus einem kurzen Zeitraum der Kulturgeschichte: zwischen 1827 und 1832 (Beethoven VII 1812). Altersparallelen, Schubert als Euphorion.

17. Juni Noch etwas zum Radio und zur Situation des (öffentlich-rechtlich verstandenen) HÖRENS: Kann man es hören, wenn ein Musikprogramm nicht von Menschen, sondern von Algorithmen generiert wird? Ich z.B. reagiere auf sehr gute Musikstücke gereizt, wenn ich ahne, dass sie dank ihrer Verträglichkeit auftauchen, – dass ein Stück nur aus seiner Umgebung herausgelöst ist, um einen geschmierten Prorammverlauf zu gewährleisten.

Man sollte es nicht versäumen, sich mit allen Veränderungen zu befassen, die sich auf eine gewissermaßen kartografierte Erfassung der menschlichen Kulturbedürfnisse gründen. Lesenswert z.B. Martin Hufner über „Die Selbstverüberflüssigung des Kulturradios“ hier.

Nachtrag

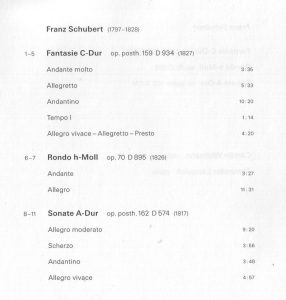

Wilhelm Empt: aus den 10 Duos für zwei Violinen 2. Auflage Köln 1987 / Zur Erinnerung