Wie wir lebten

Nach dem Krieg in Sicherheit: So sah das verwunschene Haus meiner Großeltern aus, und so stand man vor der Haustür:

Ich bin nicht sicher, ob ich damals wusste, dass der kleine Nachbarsjunge mit mir verwandt war (die Großväter waren Brüder), aber von dem Kätzchen war ich überzeugt, es gehörte (zu) mir: ich kannte schon die Generationen vorher. Ich durfte einen neuen Wurf im Heu auf dem Stallboden ungeniert besuchen und mit dem Nachwuchs spielen. Die Mutterkatze vertraute mir vollständig. – Die Lohe blieb in der Frühzeit meine Welt: mein älterer Bruder durfte zu den Eltern nach Bielefeld ziehen, als sie dort eine entsprechende Wohnung hatten, während ich abwiegelte und sagte: „Ihr mit euerm doofen Bielefeld! Ich bleibe da, wo die Kuh ist!“ (wörtlich!) Später gab es Tränen. Im 4. Schuljahr verließ auch ich die Lohe, dieses höher als Bad Oeynhausen gelegene, „kernlose“ Dorf an der Detmolder Straße; hier gab es – wie mein Opa behauptete – die gesündeste Luft der Welt.

Große Kurfürstenstraße 7 a – mein Vater hat das geschrieben, ich las darin aber schon seit der frühen Loher Zeit. Ich hatte schnell Schreiben und Lesen gelernt.

Der Einbruch des Schreckens in die Idylle beschäftigte mich sehr. Ich hatte nach dem Krieg Angstträume, aber die (vom Vater) geregelte, 7tägige Flucht aus Greifswald war wohl nicht der Hauptgrund. Vielleicht eher die Ablösung aus der (vaterlosen) Geborgenheit, die letztlich ja durch den Krieg aufgehoben wurde. Wir hungerten. Ein Jahr völliger Trennung von der (kranken) Mutter, ein unsichtbarer Vater, das „Alleinsein“ bei den Großeltern auf der Lohe und: nicht spielen dürfen (!) mit wem ich wollte. Eine verbotene Freundin drei Häuser weiter lieh mir ein Buch, das ich heimlich las; das Versteck war dort, wo ich es ins Holz- und Möbellager mitnehmen konnte, wo niemand mich beim Lesen vermutete. Titelbild: ein Schäferhund, und zwar einer mit wolfsähnlicher schwarzer Schnauze, Titel: „Meine Herrin und ich“, – es hatte mit Macht und Ohnmacht zu tun. Die Erinnerungen sind vage, ich besorge es mir jetzt keinesfalls antiquarisch, um diese Vagheit nicht aufzulösen. Es war natürlich ein „Mädchenbuch„. Soeben habe ich das Titelbild im Internet wiedergefunden, es gehörte in meine frühe, durch Märchen geprägte Bilderwelt, ich lernte unvermerkt neben der Schullektüre die alte Schrift, viele Bilder zeigen Spuren des eifrigen Abpausens:

Gemeinsame Fahrradtour (Oeynhauser Kurpark) mit Freundin, vorne ihr kleiner Bruder, jemand nannte ihn den „Anstandswauwau“. 😇

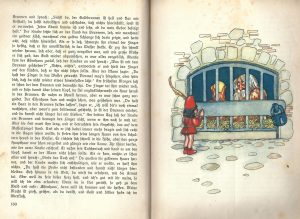

Das Bild mit dem Reh gehört zu „Brüderchen und Schwesterchen“ (in diesem Fall war ich das Reh), an dieser Stelle muss aber unbedingt das andere Märchen vollständig folgen, das jetzt, nach 70 Jahren, eine herausragende Rolle spielen soll, so, als erlebte ich eine allzu späte, psychotherapeutische Behandlung. 😌

Was ich damals liebte und unentbehrlich fand, waren die Kühe (zeitweise 2 plus 1 Kalb) und den unnahbaren Großvater, der von Beruf Tischlermeister war, aber lieber Landwirt gewesen wäre. Bis heute berührt es mich überall heimatlich, wo es nach Holz oder nach Tieren riecht, im Wald, auf der Weide und im Kuhstall. Sogar neben einem Zirkus.

Mein Opa (mütterlicherseits) war ein eigensinniger, etwas „wilder“ Mann: das „schönste Haus auf der Lohe“ – so die Meinung seiner Frau – versah er an der hinteren Seite mit einem Kuhstall, zwei andere Seiten, auch die des Hauseingangs samt Veranda, verdeckte er durch einen mächtigen Schuppen, den er als Möbelfabrik und Holzlager nutzte. Genau bis auf die Grundstücksgrenze gebaut. Siehe oberste Bilder. An der verbliebenen Schauseite, zur Straße hin, errichtete er einen 3 m hohen Holzkasten, in dem er kostbaren Mist aus dem Kuhstall anhäufte.

In der Ferne die Porta Westfalica

In der Ferne die Porta Westfalica

Ich habe versucht, ihn für mich zu gewinnen; es war schwer, bei ihm auf dem Arm zu „kuscheln“. Er wollte, dass ich auch eines Tages Tischler werde; wie sein Sohn, der aber aus dem Russlandkrieg nicht zurückkam. Ein Trauma. Und von den Kühen konnte ers nicht lernen. Er war noch sperriger als sie. Dies hier sind nur aktualisierte Symbolbilder aus Südtirol (Fotos 2022 Saskia R.) :

Und nun das inspirierende Buch, das ich vielleicht schon 50 Jahre eher gebraucht hätte, als es noch nicht da war: im Anschluss an Alexander Mitscherlichs „Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“, parallel zu Simone Beauvoir… Kein Mensch kam damals auf die Idee, dass es auch ein Buch – nicht gegen, sondern – über (und für) Männer geben sollte. Und über Mütter, die nicht loslassen können.

über Robert Bly hier (Wikipedia). Ich zitiere zur Einführung aus dem Vorwort des Buches und aus dem ersten Kapitel, das sich dem Anfang des Märchens widmet. Man beachte den Hinweis auf Mitscherlich.

über Robert Bly hier (Wikipedia). Ich zitiere zur Einführung aus dem Vorwort des Buches und aus dem ersten Kapitel, das sich dem Anfang des Märchens widmet. Man beachte den Hinweis auf Mitscherlich.

Ich denke an die Taschenuhr meines abwesenden Vaters, die ich in Greifswald guten Gewissens zertrümmert hatte, an die darauf folgende Bestrafung durch meine Mutter, die mich mit „Wahrheit“ überforderte. Im Badezimmer. Und vieles andere, nicht bewältigte. Ich werde alles wieder aufrollen, warum nicht? Es ist, als wäre es ein anderer, um den es geht, – zufällig auch für mich lebensnotwendig. Und für andere Männer (und Frauen), die sich nicht mit den üblichen Genderfragen zufriedengeben.

Ich habe das ganze, im Juli 1973 mit Zustimmung gelesene Buch jetzt aufs neue durchgeblättert und wenig gefunden, was mir aus heutiger Sicht bemerkenswert scheint. Damals las ich auf der Basis des Marcuse-Werkes „Triebstruktur und Gesellschaft“ (1971), aber auch diese Motivierung ist verschwunden. Es ist die Kraft des Märchens, die nach wie vor wirkt und lebensnahe Deutungen provoziert. In meiner Kindheit (5-10) traten an die Stelle der Märchen und der Tiergeschichten die Heldensagen (10-15), später die Entdecker und Weltumsegler, dann (15-20) männliche Idole: Albert Schweitzer, Nietzsche, Leonardo, Dostojewski, jenseits der 20 (Studium) Proust und Musil. Wobei ich die Musik unberücksichtigt lasse (zu Albert Schweitzer gehörte Bach, gefolgt von Beethoven, Schumann, Wagner), es ging in etwa (leicht verschoben) im 5-Jahres-Rhythmus weiter, auch im wirklichen Leben: das erste Kind 1966, das zweite 1971. Noch weiter verschoben: Orient ab 1967, WDR ab 1976. Aber psychologisch war es durchaus komplizierter, so dass ich es bis heute nicht „aufgearbeitet“ habe. Es ist ja auch jede Phase – „präsent“ geblieben und meldet sich aus allen Ecken (der Bücherschränke) zu Wort. Um zu dem Buch „Eisenhans“ von Bly zurückzukommen: es gehörte eigentlich in die erste Häfte der 60er Jahre, als ich von Freud zu C.G.Jung überging, mich allmählich distanzierte, später, als ich bei Marius Schneider studierte, mich bei dessen großzügiger Mythenverwendung daran erinnert fühlte, was diesem aber überhaupt nicht gefiel. Auch der von mir verehrte Indologe Heinrich Zimmer kam bei ihm nicht vor.

Es fehlt letztlich die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse. Man ist fasziniert von bestimmten Ideen und wünscht sich eine wissenschaftlich strenge Darlegung. Solche wortreich wiedergegebenen Theorien fand man früher in der Esoterik-Ecke großer Buchhandlungen. Ich gehe inzwischen auf Abstand, wenn ich das Wort „spirituell“ mehrfach auftauchen sehe. Da geschieht sicher manchen Inhalten Unrecht. Es ist wie bei der Interpretation von Gedichten: wenn es da nur assoziativ am Wortlaut entlang geht, lege ich den Text beiseite. Auch die Geisteswissenschaften folgen eben nicht einer spirituellen Methode, sondern einer analytischen, selbst wenn es um Rilke oder Gottfried Benn geht. Gerade dann. Man lese nur des letzteren „Probleme der Lyrik“. Und skeptisch stimmen mich gerade die von Robert Bly eingestreuten Gedichte. Keins hat eine in der Übersetzung erkennbare poetische Qualität.

Karte hier

Karte hier

Ich habe das Bedürfnis, aus mir unbekannten Gründen eine Kindheitserinnerung festzuhalten, die ich nicht vorschnell deuten will. Sie hängt vielleicht auch mit bestimmten Tieren meiner Kindheit zusammen. Wir nannten sie „Üützen“ (von „Eidechsen“ ?), es handelte sich um Molche und Kaulquappen, geheimnisvolle Lebewesen, die wir in zwei Teichen des nahegelegenen Tales erforschten, das allgemein „Steinkuhle“ genannt wurde. Aber diese Gewässer erschlossen wir erst später, auch im frevlerischen Unterfangen, dort mit Hilfe kleiner flacher Steine eine Badestelle für uns einzurichten. Aber das seltsame Erlebnis in Vlotho gehört zu einem Ausflug mit meinem Vater, es muss im Zusammenhang mit unserer lebenswichtigen „Flucht“ (1945) von Greifswald nach Bad Oeynhausen stehen, denn ansonsten entwickelte er dort in Westfalen wenig Neugier: es war die fremde Welt seiner Schwiegereltern. Wenn ich heute recht recherchiere, befanden wir uns auf dem Amtshausberg bei der Burg Vlotho. Mein Vater, mein älterer Bruder und ich. Ein gewundener Weg abwärts zog mich unwiderstehlich an, ich gab der Verlockung nach und beschleunigte ganz allmählich das Tempo, ich rannte die Serpentinen hinunter in Richtung Weser, sie konnte nicht weit sein, ich wollte das Wasser in der Tiefe sehen, sonst nichts. Mein Vater rief, mein Bruder schrie „komm sofort zurück“, setzte sich in Bewegung, meine Flucht zu vereiteln – ach, die Geschichte hat leider keine Pointe, vielleicht zwei Ohrfeigen, es war unangenehm, peinlich, schon der vorzeitig erzwungene Rückweg. Ich erschrak selbst, wie weit ich gelaufen war, aber warum, das konnte ich nicht erklären, zumal – das wütende Gesicht meines Vaters, der unverhohlene Ärger meines Bruders, und ich selbst hatte einfach keine Worte. Später habe ich diesen Ort oder einen anderen, gegenüber an der Porta Westfalica, mit einem Lied verbunden, das nicht zu dem ganzen Drama passte. Nur mein Opa kannte es, und auch zu ihm passte es nicht, weder in Bildersprache noch Ausdruck. Hat er es wirklich gesungen? Vielleicht ganz leise, und mehr auf den Text bedacht. „Hier hab ich so manches liebe Mal mit meiner Laute gesessen, hinunter geblicket ins tiefe Tal, und … (ich weiß nicht mehr was) … vergessen.“

Es ist Kitsch, zweifellos, aber manche Leute weinen dabei und wissen auch nicht, warum.

P.S. Erinnerung an 2007 hier