Der philosophierende Mensch in seiner Umwelt

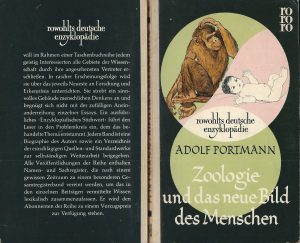

Als die Welt immer fragwürdiger zu werden begann, wurde mir immerhin klar, dass es mir nicht gelingen würde, so einfach in der Natur zu leben, wie es mein kindlicher Plan gewesen war. Ganz allein – wie sollte das gehen? Trotzdem behielten solche Lebensentwürfe ihre Anziehungskraft. Ich wollte die Wälder Schwedens kennenlernen, wahrscheinlich wegen Nils Holgerssohn (also dank der poetischen Imagination der Schriftstellerin Selma Lagerlöf), dann kam Hamsun („Pan“ , „Segen der Erde“ ), der Komponist Sibelius. Diese Ära endete mit dem Buch „Kunst, Kitsch und Konvention“ von Karlheinz Deschner. Auch Hesse war damit erledigt („Klingsors letzter Sommer“ – auf Langeoog). Eine Art Rausch tatsächlich, jetzt dank Fernsehgedenkfilm leicht revidierbar, – und unerträglich für immer. Damals auch mit der Lektüre von Adolf Portmann verbunden, die ich auf mich persönlich beziehe, eine biologisch anteilnehmende Perspektive: „Nesthocker und Nestflüchter“, wahrscheinlich wollte ich zuerst fliehen und dann hocken. Die Frage (nach dem Krieg, Jahre auf der Lohe): Was ist Natur, was ist meine wahre Heimat, was kann ich definitiv darüber wissen?

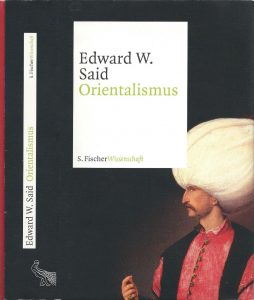

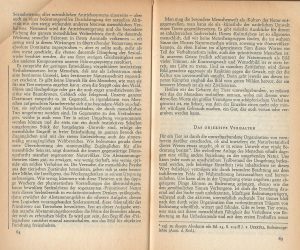

Wikipedia HIER Man beachte, was hier von Aristoteles gesagt wird, der den Begriff der „zweiten Natur“ erfunden hat; ich zitiere es aus der Nikomachischen Ethik, die ich seit 1966 besaß, ohne ihre Bedeutung zu verstehen:

Natürlich würde ich dies nicht als Hauptentwicklungslinie für mich seit Mitte der 50er Jahre gelten lassen; ich habe damals auch ganz andere Sachen gelesen, und „in echt“, würde ich sagen, wenn ich jetzt renommieren wollte. Platon zum Beispiel, Leonardo, sogar Kant hatte ich in Dünndruckausgabe mit auf Langeoog, – nur leider nicht verstanden. Aber an die oben genannte Lektüre denke ich am ehesten, wenn ich mich für die Anthropologie von Daniel Martin Feige motivieren will: da gibt es etwas Verwandtes, das mich nicht erlahmen lässt. Und vor allem: ich sehe die damalige Zeit mit einer gewissen Sympathie, nicht mit Herablassung, als hätte ich es inzwischen so herrlich weit gebracht. Die Evolution (Darwin nach Julian Huxley) spielte eine wesentliche Rolle, und im Zielgebiet winkt – nach wie vor – ein neuer Blick auf die Musik.

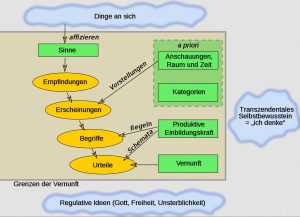

Ich überspringe den 1. Teil, den „biologischen“, der mich mit Verwunderung erfüllt, aber nie ganz ratlos gelassen hat. Dass ich dabeibleiben würde, wusste ich erst im zweiten Teil, nach der Überschrift „Zweitnatürlicher Naturalismus“ (siehe Portmann-Erinnerung und Wikipedia-Artikel). Nun geht es zu Kant und Aristoteles, auch da gibt es Vorerfahrungen, auch dank Blumenberg. Und man ist gewappnet, die große Parabel von den Wölfen zu ertragen, ohne zu lachen. Man macht sich kundig betreffend MacDowell (Wikipedia hier), und liest gründlich, was er uns über den „imaginierten rationalen Wolf“ mitteilen will, auch wenn es noch im Dunkeln bleibt, was mit den Wikipediasätzen gemeint sein soll: dass nämlich …

bereits die Wahrnehmung selbst begrifflich strukturiert sei, bzw. mit ihr schon begriffliche Fähigkeiten in Anspruch genommen werden müssten. Das sich hieraus ergebende Problem, dass Tieren und Säuglingen dann offenbar Wahrnehmung abgesprochen werden müsse, versucht McDowell im Anschluss an Überlegungen von Aristoteles und jüngere Denker außerhalb der analytischen Tradition, wie Karl Marx und Hans-Georg Gadamer, zu lösen. Tiere nähmen keine „Welt“, sondern nur eine „Umwelt“ wahr, in der sie lebten und, ohne Abwägung von Gründen, auf sich unmittelbar stellende biologische Probleme reagierten.

Wiki Wölfe

Wiki Wölfe

Daniel Martin Feige spricht über Positionen,

die unsere Form des Lebendigseins mit starken inhaltlichen Bestimmungen eines »Guten« des menschlichen Lebens verbinden [….] ohne unser Lebendigsein und unsere Vernünftigkeit angemessen zusammen zu bekommen,

was ich hier etwas gewagt verkürze. Daher das folgende (garantiert ungekürzte) Zitat zu einem vieldiskutierten Gedankenexperiment von John McDowell:

Tugenden als Ausdruck unserer praktischen Vernunft können nicht derart als Aspekt unserer Lebensform verstanden werden, wie das Jagen im Rudel zur Lebensform des Wolfes gehört. Sein Gedankenexperiment besagt, dass wir uns einige Wölfe als rationale Wölfe vorstellen und dann fragen sollen, welche Autorität Lebensformtatsachen im bislang diskutierten Sinn dann noch haben. Ein vernünftiger Wolf, so seine Antwort, handelt nicht länger der Lebensform des Wolfes gemäß, sondern ist Träger einer anderen Lebensform, in der aus Gründen als Gründen gehandelt wird. Der vernünftige Wolf wäre insofern nicht allein ein Denkender, als er Ereignisse und Zustände als Ereignisse und Zustände der Welt erfassen könnte, sondern er wäre auch ein Handelnder, insofern er Ereignisse und Zustände in der Welt aufgrund der Einsicht in das, was zu tun ist, hervorbringt. McDowell weist zu Recht darauf hin, dass wir einem solchen Wesen Freiheit zuschreiben sollten. Und sein Argument lautet: Die Lebensformtatsache, dass Wölfe im Rudel jagen, hat für den vernünftigen Wolf nun keine unumstrittene Autorität mehr, da sie unabhängig davon, dass Wölfe als Wölfe sich so verhalten, für das Handeln des vernünftigen Wolfes normative Kraft für sein Handeln entwickeln müsste. Das aber ist nicht ausgemacht. Nicht allein könnte er ein lasterhafter Wolf werden, der nicht länger jagt und dennoch die Beute, die die anderen Wölfe herbeigeschafft haben, frisst. Dabei ist auch McDowell der Meinung, dass mit einem solchen Wolf etwas nicht stimmen würde. Aber der entscheidende Punkt ist: Dieser Wolf könnte nun Überlegungen anstellen, ob die Gründe für die gemeinsame Jagd tatsächlich gute Gründe sind. Der Unterschied zwischen einem Wolf und dem imaginierten rationalen Wolf besteht diesbezüglich im Folgenden: »Die Form, in der das, was Wölfe benötigen, auf sewin Verhalten einwirkt, beinhaltet keinen Schluss auf das, was er benötigt. Aber sobald wir uns einen vernunftbegabten Wolf vorstellen, der sich fragt, was er tun soll, macht dieser Gedanke tatsächlich einen Unterschied.«

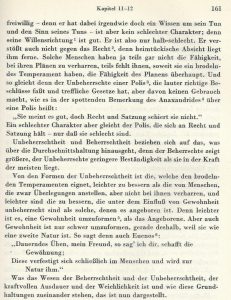

McDowells Überlegung legt nahe, dass wir Vernunft nicht einfach als natürliche Ausstattung des Menschen verstehen können, da sie seine natürlichen Anlagen derart, wie Tiere sie haben, nicht einfach bestehen lässt. Er schlägt dabei anders als die bislang diskutierten Ansätze vor, die Vernunft des Menschen nicht als dessen erste Natur zu begreifen, sondern vielmehr als seine zweite Natur. Das tut er deshalb, weil sein Gesprächspartner nicht allein Aristoteles ist, sondern auch Kant; er entwickelt das Erbe von Aristoteles nicht zuletzt durch das Prisma der kantischen Philosophie fort.

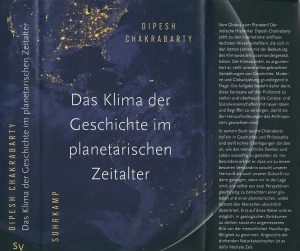

Quelle Daniel Martin Feige: Die Natur des Menschen / Eine dialektische Anthropologie / Suhrkamp Berlin 2022 / Zitat Seite 117 ff

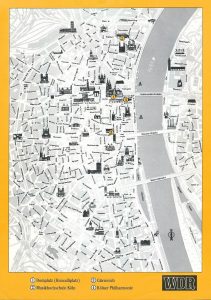

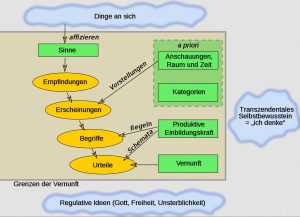

Ich erinnere mich immer wieder an Kant-Begegnungen, z.B. hier oder hier oder hier. Wandere über die Wikipedia-Brücke hierher und finde dort auch dieses handliche Schema der Erkenntnis:

Weit gefehlt, wenn ich nun glaube, bei Feige auf eine besonders fassliche Darstellung zu stoßen. Er sagt es mit seinen Worten, und die klingen nun mal anders:

(Fortsetzung folgt)

9.04 h

9.04 h

9.09 h (Handy-Fotos JR)

9.09 h (Handy-Fotos JR)