Was ich gerade wie vor 55 Jahren gelesen habe

ZITAT

Um halb vier Uhr des Morgens war es schon ganz hell, aber die Sonne war noch nicht zu sehen. Wenn man da oben am Berg an den Malgen vorbeikam, lagen die Rinder auf den Wiesen in der Nähe halb wach und halb schlafend. In mattweißen steinernen großen Formen lagen sie auf den eingezogenen Beinen, den Körper hinten etwas zur Seite hängend; sie blickten den Vorübergehenden nicht an, noch ihm nach, sondern hielten das Antlitz unbewegt dem erwarteten Licht entgegen, und ihre gleichförmig langsam mahlenden Mäuler schienen zu beten. Man durchschritt ihren Kreis wie den einer dämmrigen erhabenen Existenz, und wenn man von oben zurückblickte, sahen sie wie weiß hingestreute stumme Violinschlüssel aus, die von der Linie des Rückgrats, der Hinterbeine und des Schweifs gebildet wurden. Überhaupt gab es viel Abwechslung.

(…)

Unter einem Strauch am anderen Bachufer brannte ein Feuer, das man über das neue Ereignis vergessen hatte, während es bis dahin sehr wichtig gewesen war; als einziger Zuseher stand daneben jetzt nur noch eine junge Birke. An dieser Birke war mit einem in der Luft hängenden Bein noch das schwarze Schwein gebunden; das Feuer, die Birke und das Schwein sind jetzt allein. Dieses Schwein hatte schon geschrien, als es ein einzelner bloß am Strick führte und ihm gut zusprach, doch weiter zu kommen. Dann schrie es lauter, als es zwei andre Männer erfreut auf sich zurennen sah. Erbärmlich, als es bei den Ohren gepackt und ohne Federlesens vorwärtsgezerrt wurde. Es stemmte sich mit den vier Beinen dagegen, aber der Schmerz in den Ohren zog es in kurzen Sprüngen vorwärts. Am anderen Ende der Brücke hatte schon einer nach der Hacke gegriffen und schlug es mit der Schneide gegen die Stirn. Von diesem Augenblick an ging alles viel mehr in Ruhe. Beide Vorderbeine brachen gleichzeitig ein, und das Schweinchen schrie erst wieder, als ihm das Messer schon in der Kehle stak; das war ein gellendes, zuckendes Trompeten, aber es sank gleich zu einem Röcheln zusammen, das nur noch wie ein pathetisches Schnarchen war. Das alles bemerkte Homo zum ersten Mal in seinem Leben.

Wenn es Abend geworden war, kamen alle im kleinen Pfarrhof zusammen, wo sie ein Zimmer als Kasino gemietet hatten. (…)

Eine Stunde nach Beginn lag in dem Pfarrzimmer eine Wolke von Traurigkeit und Tanz. Das Grammophon räderte hindurch wie ein vergoldeter Blechkasten über eine weiche, von wundervollen Sternen besäte Wiese. Sie sprachen nichts mehr miteinander, sondern sie sprachen. Was hätten sie sich sagen sollen, ein Privatgelehrter, ein Unternehmer, ein ehemaliger Strafanstaltsinspektor, ein Bergingenieur, ein pensionierter Major? Sie sprachen in Zeichen – mochten das trotzdem auch Worte sein: des Unbehagens, des relativen Behagens, der Sehnsucht – , eine Tiersprache.

(…)

Da wurde es sogar still, und der Major ließ Tosca spielen und sagte, während das Grammophon zum Loslegen ausholte, melancholisch: „Ich habe einmal die Geraldine Farrar heiraten wollen.“ Dann kam ihre Stimme aus dem Trichter in das Zimmer und stieg in einen Lift, diese von den betrunkenen Männern angestaunte Frauenstimme, und schon fuhr der Lift mit ihr wie rasend in die Höhe, kam an kein Ziel, senkte sich wieder, federte in der Luft. Ihre Röcke blähten sich vor Bewegung, dieses Auf und Nieder, dieses eine Weile lang angepreßt Stilliegen an einem Ton, und wieder sich Heben und Sinken, und bei alldem dieses Verströmen, und immer doch noch von einer neuen Zuckung Gefaßtwerden, und wieder Ausströmen: war Wollust. Homo fühlte, es war nackt jene auf alle Dinge in den Städten verteilte Wollust, die sich von Totschlag, Eifersucht, Geschäften, Automobilrennen nicht mehr unterscheiden kann – ah, es war gar nicht mehr Wollust, es war Abenteuersucht -, nein, es war nicht Abenteuersucht, sondern ein aus dem Himmel niederfahrendes Messer, ein Würgeengel, Engelswahnsinn, der Krieg? Von einem der vielen langen Fliegenpapiere, die von der Decke herabhingen, war vor ihm eine Fliege heruntergefallen und lag vergiftet am Rücken, mitten in einer jener Lachen, zu denen in den kaum merklichen Falten des Wachstuchs das Licht der Petroleumlampen zusammenfloß; sie waren so vorfrühlingstraurig, als ob nach Regen ein starker Wind gefegt hätte. Die Fliege machte ein paar immer schwächer werdende Anstrengungen, um sich aufzurichten, und eine zweite Fliege, die am Tischtuch äste, lief von Zeit zu Zeit hin, um sich zu überzeugen, wie es stünde. Auch Homo sah ihr genau zu, denn die Fliegen waren hier eine große Plage. Als aber der Tod kam, faltete die Sterbende ihre sechs Beinchen ganz spitz zusammen und hielt sie so in die Höhe, dann starb sie in ihrem blassen Lichtfleck am Wachstuch wie in einem Friedhof von Stille, der nicht in Zentimetermaßen und nicht für Ohren, aber doch vorhanden war. Jemand erzählte gerade: „Das soll einer einmal wirklich ausgerechnet haben, daß das ganze Haus Rothschild nicht so viel Geld habe, um eine Fahrkarte dritter Klasse bis zum Mond zu bezahlen.“ Homo sagte leise vor sich hin: „Töten, und doch Gott spüren, und doch töten?“ und er schnellte mit dem Zeigefinger dem ihm gegenübersitzemden Major die Fliege gerade ins Gesicht, was wieder einen Zwischenfall ergab, der bis zum nächsten Abend vorhielt.

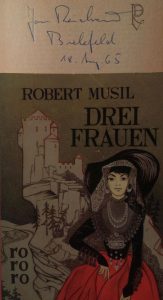

Quelle Robert Musil: Grigia / aus: Drei Frauen / rororo Rowohlt Reinbek bei Hamburg 1952 (1964) Zitat Seite 19ff

Viele der Bilder und Szenen habe ich nie vergessen, – die Fliege, die am Tischtuch äste – , das Buch hatte ich damals intensiv (mit Kugelschreiber) gelesen, auch die Auswahl am Ende und das Nachwort von Adolf Frisé. Dass man Rindern ein „Antlitz“ zuspricht! Kühe „wie Violinschlüssel“ kannte ich schon aus Deschners „Kunst, Kitsch und Konvention“ (1965), die Musil-Lektüre überhaupt war für einige Jahre maßgeblich. Was ich nicht kannte: die Stimme der Sängerin Geraldine Farrar, – und was ich bis heute nicht entschlüsselt habe: „Malgen“. Anlass der Re-Lektüre: die neue Reise nach Südtirol (Völs). Musils Schauplatz war das Fersen[a]tal mit den alten venezianischen Goldbergwerken, die wieder erschlossen werden sollten. Er kannte sich dort aus, zumal er im Ersten Weltkrieg an der Dolomitenfront stationiert war. Dort will ich mich nicht auskennen. Musils wunderbare Erzählung „Die Amsel“ habe ich in den 80er Jahren ausführlich in eine WDR-Sendung einbezogen. Wie die Amsel sang, – was für eine Beschreibung! -, und wie sie sagte: „Ich bin deine Mutter.“ Oh, das passte in dieses Jahr der Abschiede.

Doch zurück zu Musils Kriegserfahrung, die sich auch in der „Amsel“-Erzählung niedergeschlagen hat (Stichwort Fliegerpfeil). Man weiß kaum etwas über diese Zeit des Wahnsinns in dieser herrlichen Landschaft. In der Vorhalle derPfarrkirche Völs gibt es eine seltsame Ehrung der Kriegstoten:

von Ignaz Stolz (1921) – man lese auch die Lebensläufe seiner Brüder und den Wikipedia-Artikel über den Gebirgskrieg 1915-1918 hier. Man ist kuriert.

von Ignaz Stolz (1921) – man lese auch die Lebensläufe seiner Brüder und den Wikipedia-Artikel über den Gebirgskrieg 1915-1918 hier. Man ist kuriert.

Das Foto des rororo-Covers darf so dunkel bleiben wie meine Erinnerung an die eigene frühe Zeit. Mir fehlte zum Beispiel noch jede Orienterfahrung… Und das Tor zur Gegenwart. An meinem gemaserten Holztisch, dort oben links neben dem Balkon, hinter dem kleinen Fenster.