Eine Sammlung zu Bachs Violin-Partita BWV 1006

Ohligser Heide JR 5. Nov. 2020

Ohligser Heide JR 5. Nov. 2020

Ein Vergleich der verschiedenen Interpretationen dieses glänzenden Präludiums für Violine (in Erinnerung eines ebenso glänzenden Postludiums am Himmel) soll nicht einem Ranking dienen oder einem Leitfaden zur einzig „richtigen“ Interpretation, die gibt es nicht: man kann ja eigentlich nichts falsch machen, wenn man dieses Preludio in einem frischen Tempo nimmt und – absolut sauber spielt. Sarasates Perpetuum mobile von 1905 ist ein wohl nicht ganz ernst gemeinter Husarenstreich, ein Temporekord, in dem letztlich – sobald es wirklich schwierig wird – alles gepfuscht und gehuddelt ist. Man muss nur Augustin Hadelichs ebenfalls sehr schnelle „Übefassung“ dagegenstellen. Bachs Orchesterfassung jedoch mit dem Orgelsolo – BWV 29 – sollte man nicht als Maßstab nehmen, allenfalls als Hinweis, dass für diese Musik keine metronomisch verbindliche Tempovorschrift gelten kann. (Immerhin steht ausgerechnet hier „Presto“ drüber.)

Die Form des Stückes scheint auf der Hand zu liegen, die Gliederung ist durch die Tonartstationen, thematisch zusammenhängende Gruppen, Wiederkehr von akkordischen Techniken und Bariolage-Sequenzen deutlich genug. Und doch entstehen viele Fragen in der Binnengestaltung, vielleicht weniger für den Spieler, der sich davontragen lässt, als für den Analytiker, der auf Einzelphänomenen verweilt. Für präzise hörende Menschen, die sich aber vom Anblick der zweieinhalb Seiten in Bachs Handschrift überfordert fühlen, bezeichne ich die Hauptabschnitte in Gidon Kremers Wiedergabe:

Taschenbuch Insel Verlag 1958

Taschenbuch Insel Verlag 1958 sofort angeschafft von:

sofort angeschafft von:

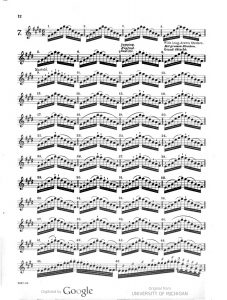

Studiert hatte ich die Partita 1954 nach der Bram-Eldering-Ausgabe. Habe mich dabei an bestimmte Kreutzer-Etüden (E-dur und A-dur) erinnert und von ihnen profitiert. Über die Form habe ich noch nicht nachgedacht, die schien mir sonnenklar. Ich glaubte auch, dass ich das Stück schon gut „beherrsche“, die Bariolage-Stelle war mein gern vorgezeigtes Imponier-Fragment, vermutlich habe ich die Saiten-Wechsel nie akkurat gearbeitet, von den Doppelgriffen zu schweigen. Es gab damals keine Maßstäbe, kein Youtube und kaum Schallplatten; wenn niemand in der Provinz (=Bielefelder Schulen) besser war, fand man sich schon recht gut und wurde auch leicht bestaunt.

Gidon Kremer – die äußere Form, ein erster Entwurf mit Hinweis auf die Signal-Funktion der gebundenen Zweiergruppen:

Teil A ab 0:12 / ab 0:35 Bariolage-Technik in E / ab 0:50 Aufstieg & Absturz in E / ab 0:56 Aufstieg & (Absturz) in cis-moll, 1:00 modulierende Weiterspinnung, gebundene Zweiergruppen eingestreut / ab 1:09 Orgelpunkt auf Gis: Akkord-Technik Wechsel Gis-dur cis-moll bis Pseudo-Reprise des Teils A in cis-moll bei 1:21

Teil A‘ ab 1:21 gemischt mit Akkord-Technik nach dem Muster der Takte vorher, Modulation nach A-dur, dann wörtliche Reprise des nach A-dur transponierten Anfangsteils A ab 1:31 / ab 1:43 Bariolage-Technik in E / ab 1:58 Aufstieg & Absturz in A / ab 2:03 Aufstieg & (Absturz) in h-moll, 2:08 modulierende Weiterspinnung, weitergeführter Aufstieg, ab 2:12 neuer Ansatz Cis-dur, weiterer Aufstieg / ab 2:16 stufenweise Abstieg, gebundene Zweiergruppen (s.o.) kehren wieder, Ziel fis-moll 2:24 /

Teil B ab 2:39 Schlussphase fis-moll: ihr Beginn ist unmissverständlich angegeben durch die Wiederaufnahme des Motivs, das ich oben als „gebundene Zweiergruppen“ bezeichnet habe. Es erinnert von Ferne an die große Schlussphase der Ciaccona. Schließlich die perfekte Abrundung des Stückes durch die Wiederaufnahme und Abwandlung des Anfangs.

NB. Die gebundenen Zweiergruppen sind natürlich auch nichts anderes als eine signalartige Wiederkehr der Ausgangsmotivs, der Keimzelle des Ganzen: der ersten drei Töne in Takt 1, die schon in Takt 2, eine Oktave tiefer, in eine gebundene (erweiterte) Tongruppe eingefasst sind. Danach fortwährend in weiterführenden Varianten präsent, jedoch ab Takt 39 (1:04) und Takt 103 (2:28) jeweils bedeutungsvoll „hervorstechend“. Hochinteressant, wie Bach die gebundenen Sekundwechsel in Terzen verwandelt (Takt 104 und 105), um (?) nun auch für den neuen Formteil in fis-moll (Takt 109) die Saitenwechseltechnik als gebundene Intervallreihe (Ciaccona!) einzuführen, die er ja bisher nirgendwo eingesetzt hat, obwohl es ja schon ab Takt 13 leicht möglich gewesen wäre.

Reminiszenzen: ich bin nicht sicher, ob Bach diese Bariolage-Technik erfunden oder von Vivaldi (?) übernommen hat. An dieser Stelle jedenfalls besonders hervorstechend, weil der Gang über die Saiten nicht gebunden (wie im letzten Satz des A-moll-Konzertes), sondern im brillanteren Strichwechsel genommen wird. Seltsamerweise übernimmt er diese Technik auf dem Tasteninstrument (s.u. Kantate 29), ohne sie etwa idiomatisch abzuwandeln. / Nicht vergessen: der Anfang des Preludio ab Takt 4 erinnert an die Violinfiguren zu Anfang des Weihnachtsoratoriums („Jauchzet, frohlocket“). In D-dur, wie in der Kantate 29.

Gebundene Bariolage-Technik im A-moll-Violinkonzert BWV 1041, letzter Satz, vor dem abschließenden Dacapo, also als Höhepunkt. Manch einer wird die leere E-Saite, zumal wenn sie als Stahl ist, als penetrant in Erinnerung haben, weil sich die hohen, wechselnden Töne des Akkords dagegen nicht durchsetzen können.

Zurück zum Thema E-dur. Hier folgt Shunske Sato, Barockgeige. Niemand sonst spielt so „formalistisch“, als sei das identisch mit „expressiv“, hebt er Kadenzen und kleine Phrasierungen heraus wie sonst niemand. Akzente, Rubati, Luftpausen, das gerade Gegenteil des Schriftbildes von Joh. Seb. Bach. Womit nichts bewiesen sein soll. Einer muss es wagen, so deutlich zu werden!

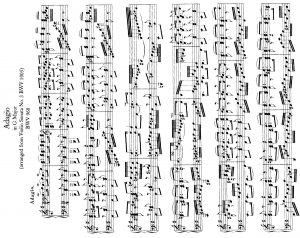

Die Wiederaufnahme der Substanz des Preludio in der Kantate BWV 29 , ein herrliches Geschenk der Leipziger Stadtgeschichte, zumal mit dem nachfolgenden Eingangschor, dessen Substanz in Bachs H-moll-Messe wiederkehrte (Gratias und Dona nobis pacem). An dieser Stelle sei auch auf die erhellenden Exempel zur Fugengestalt mit Rudolf Lutz und überhaupt das ganze schweizerische „Bachipedia“-Projekt St.Gallen in einem anderen Video hingewiesen: hier.

Dies war zum genauen Mitlesen gedacht: die Aufnahme mit Arthur Grumiaux (wohl 1960). Was mir schließlich zu schaffen machte bei solchen Sechzehntelstücken, – über das vitale Miterleben und die wachsende Freude beim eigenen Erarbeiten hinaus -, war das allzu vage Formerlebnis: nicht zu wissen, warum das Stück so läuft und nicht anders. Warum es so hoch – sagen wir – über der Etüde E-dur von Rodolphe Kreutzer steht, die ich seit damals auswendig kann und sogar gern spiele. Letztlich führt sie nicht zur Analyse der Kompositionstechnik, sondern der Bewegungstechnik des Bogens:

Aber heute noch vermisse ich die anderen Analysen, die doch eigentlich zu den einfachsten Aufgaben der Musikstudierenden gehören müssten. Geht es um den bloßen Tonartwechsel, die geregelte Modulation? Oder um das Erlebnis der Kaleidoskopwirkung, der Kombinatorik, der unendlichen Permutation der kleinen Zellen, wie es vielleicht als erster der Komponist Hans Vogt am Beispiel des Presto-Satzes der Sonata in G-moll BWV 1001 zu bedenken gegeben hat:

Quelle Hans Vogt: Johann Sebastians Kammermusik / Voraussetzungen, Analysen, Einzelwerke / Reclam Stuttgart 1981 (Seite 166f)

Andererseits sagt der Autor selbst in dem Kapitel „Analytische Resultate“ (Seite 174):

Eine wesentliche Ursache für das Unbefriedigtsein, das sich am Ende jeder Kunstanalyse einstellt, liegt darin, daß man sich nur noch einem Berg von Einzelheiten, ja einem Scherbenhaufen gegenübersieht. Die Summe der erworbenen Einzelkenntnisse zur Synthese zu bringen, war unmöglich oder wurde einfach vergessen. Wer Kunst betrachtet, darf aber nicht beim §Einzelfaktum stehenbleiben. er muß vielmehr – und dies ist der entscheidende Schritt – sein Wissen einbinden in das Ensemble aller sonstigen Werkdetails. Er muß den künstlerischen Gesamtorganismus zur Kenntnis nehmen. Erst wenn dies geschehen ist, erhält das analytisch gewonnene Detail, das für sich allein immer nur Bruchstück sein kann, seinen Wert und seine wirkliche Bedeutung.

Mir ging es umgekehrt: der große Überblick war manchmal schnell gefunden, aber manches Detail blieb rätselhaft. So im Fall des C-dur-Präludiums BWV 1005, das ich keinesfalls vergessen habe (hier). Und auch auf das Klavier-Präludium BWV 870 (hier) werde ich mit hinzugewonnenen Einsichten zurückkommen. Weiter im zitierten Text:

Nehmen wir ein Beispiel. Eine bestimmte harmonische Wendung, die unsere Aufmerksamkeit erweckte, kommt nur deshalb zur Wirkung, weil sie mit einer speziellen linearen Konstellation zusammenfiel. Vielleicht war diese die Kulmination, vielleicht das Ende einer kontrapunktischen Peripetie, welche jedoch ihrerseits nur interessiert, weil sie innerhalb der Proportionen des Satzablaufs an eine entscheidende Stelle, vielleicht den Einsatz der Reprise gestellt wurde. Diese geschilderte Kombination sämtlicher vorgenannter Parameter aber zeitigt nun weiterhin besondere klangliche Ergebnisse, welche nur in diesem einmaligen Augenblick möglich sind und an keiner anderen Stelle einen Sinn ergäben. Hinzukommen mußte jedoch außer den erwähnten Voraussetzungen noch eine gewisse, nur in diesem Moment brauchbare Art der Themenbehandlung, etwa eine spezielle Engführung oder Umkehrung. Die Aufzählung ist fast ad libitum fortsetzbar. Im Musikwerk bedingt eines das andere; nicht daß, sondern wann, in welchem Zusammenhang und in welcher Dosierung etwas geschieht, entscheidet. Jede Einzelheit enthält ihren Sinn nur aus der Gesamtsicht.

Leider wurden, soviel ich sehe, für eine solche Gesamtsicht bisher kaum praktikable analytische Verfahren bereitgestellt. Das Werk als Organismus „ist ein Geheimnis den meisten“. Und doch haben wir von ihm, von der Ganzheit der künstlerischen Gestalt auszugehen, wenn wir analytische Resultate erzielen wollen.

Für Bach selbst stand die Ganzheit der künstlerischen Gestalt, handwerklich gesagt: die Einheit eines Satzes, offensichtlich niemals zur Debatte. Seine kompositorische Aufgabe sieht er erst dann als gelöst an, wenn er ein organisch durchgestaltetes, in sich geschlossenes, „hinterlassungsfähiges“ Satzgebilde geschaffen hat. Nur so vermag er sich auszudrücken. „Offene Formen“, „gewollte Torsi“ waren nicht eine Sache.

Vielleicht haben Sie die ganze Zeit beim Lesen zugestimmt, wie ich auch. Erst die letzten Sätze lassen mich wieder zögern. (Ich denke an die Zahl der Umarbeitungen, z.B. im Präludium C-dur BWV 870, deren Konfliktstoff ich im oben genannten Artikel außer acht gelassen habe.)

Was mir vorschwebt ist eine visuelle Analyse des Notentextes in der Art, wie ich es vor einiger Zeit im Prélude der Cello-Suite II d-moll versucht habe (siehe hier). Es liegt zur mahnenden Erinnerung vor meinem Schreibtisch. Im vorliegenden E-dur-Fall wäre es aber viel einfacher, weil die formalen Korrespondenzen soviel klarer vor Augen stehen. Schon beim bloßen Hören!

Oben: Suyoen Kim Unten: Hilary Hahn

- – oder live hier !

Es wäre ganz falsch anzunehmen, die Form eines solchen großangelegten Stückes aus einer uferlosen Improvisationspraxis abzuleiten. Sie ist von vornherein kalkuliert, aber nicht in dem Sinne, wie die Leute meinen, die damit anfangen, die Noten oder die Takte zu zählen und diese Zahlen dann mit irgendwelchen Psalmen zu verbinden. Oder mit Hilfe eines geheimen Buchstabenschlüssels immer wieder Bachs Namen herauszulesen, hier eine 14, dort eine 41, und immer wieder irgendwo ein b-a-c-h, und jede Menge Choralmelodien, um uns auf theologisch oder fast autistisch fixierte Pfade zu lenken. Am meisten hilft es aber wohl, statt Bibel und Gesangbuch zunächst intensiv Bachs Werke zu studieren, und zwar gerade solche Kompendien der Kompositionskunst wie das Wohltemperierte Klavier (mit 24 Präludien und 24 Fugen, die seine gesamte Entwicklung begleiten) und als Ergänzung die Partiten bzw. Suiten für Tasteninstrumente. Und gerade zu dem Wohltemperierten Klavier gibt es vielfältige analytische Arbeiten, die die ernsthaft nachdenkenden Geiger/innen nicht missachten sollten. (folgt) und zwar auch, wenn sich daraus spielerisch nicht unbedingt sensationelle Neuigkeiten ergeben. Diese entstehen im Kopf und werden außerhalb keine Verwirrung stiften!

Oben: Alina Ibragimova

Die bloße Youtube-Sammlung dieses allmählich weiterwachsenden Artikels entstand an einem langen Abend, 1. November 2020, von 22.00 bis 1.00 Uhr. Vieles habe ich unberücksichtigt gelassen. Auch renommierte ältere Aufnahmen (außer Gidon Kremer und – mit Noten zum Mitlesen – Arthur Grumiaux). Auch den in den 60er Jahren allgegenwärtigen Violin-Bach von Henryk Szeryng. Entscheidend bei der Auswahl war für mich eigentlich, dass man die Interpret(inn)en auch sehen kann. Wegen der Körperaktion, der Bogeneinteilung und der Fingersätze.

Ohligser Heide JR Abend im Wald 5. November 2020

Ohligser Heide JR Abend im Wald 5. November 2020

Visuelle Analyse der Form des E-dur-Preludio BWV 1006

Genau genommen ist es nur eine Analysehilfe beim Lesen und Spielen. Man sollte die Noten so vor sich haben, dass je 2 Blätter nebeneinanderliegen und man auch die Blätter III und IV direkt mit den darüberliegenden I und II betrachten und vergleichen kann. Schließlich auch von Teil V leicht zu I und II zurückschauen könnte. (Ideal wäre es, wenn eine neue Abschrift – statt Kopie – die Gliederung der entsprechenden Takte auch visuell im Detail genau passend ordnete. Das könnte für Schüler/innen eine nützliche Arbeit sein.) Was danach noch fehlte – – -, wäre eine detaillierte verbale Beschreibung dessen, was in Teil V geschieht, beginnend mit den gebundenen Zweiergruppen (bezogen auf Teil II T.39ff) und dem „Orgelpunkt“ auf H (bezogen auf Teil II Ton Gis T. 43ff), sowie der Conclusio Teil V zweite Hälfte, beginnend in H-dur (bezogen auf die Scheinreprise Teil III T.55 und die Exposition Teil I). Abgesehen von solchen Korrespondenzen sollte man genau beachten, inwiefern Symmetrien nicht hergestellt werden können bzw. von Bach nicht intendiert sind. Mit Taktabzählspielen darf man anfangen – aber nicht enden.

Zur Frage „warum dies alles?“ – ich spreche von meiner etwas obsessiven Arbeit – ein bekannter Aphorismus, auf den auch Hans Vogt anspielte:

Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt findet nur der, der etwas dazuzutun hat, und die Form ist ein Geheimnis den meisten.

Quelle: Goethe, Maximen und Reflexionen. Aphorismen und Aufzeichnungen.

Zum Schluss ein origineller, rührender Beitrag von Shunske Sato zur Corona-Situation: er versucht – mithilfe einer technischen Prozedur – die berühmte Arie (mit Violinsolo) aus der Matthäus-Passion allein darzustellen: solissimo.