Der aufrechte Gang und die Cello-Suiten

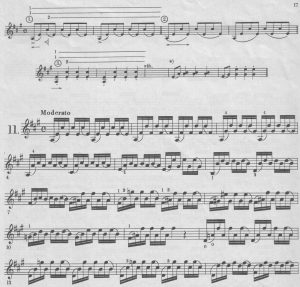

Dieser Untertitel ist natürlich eine Frechheit. Animiert hat mich die Tatsache, dass die heutige ZEIT eine ganze Seite der Bratsche bzw. der Künstlerin Kim Kashkashian widmet, zumal gerade bei ECM ihre Aufnahme der Bachschen Cello-Suiten herauskommen wird. Ein paar Tage kann es noch dauern, aber ich muss sie besitzen, zumal es mit den eigensten Intentionen koinzidiert. Mitte der 80er Jahre, im Zusammenhang mit einer neuen analytischen Behandlung der 6 Solissimo-Werke für Violine hatte ich mir auch die Cello-Suiten aneignen wollen, ja selbst die Flöten-Partita BWV 1013; hatte also begonnen, die folgende Violin-Bearbeitung systematisch zu üben und stellte fest, dass mein Eifer schneller erlahmte, als ich befürchtet hatte. Ich vertröstete mich mit der Suche nach der idealen Aufnahme von Yo Yo Ma bis Jaap ter Linden.

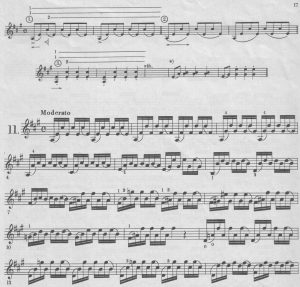

Edition Hug Zürich 1913 Bearbtg.: Joseph Ebner

Edition Hug Zürich 1913 Bearbtg.: Joseph Ebner

Eine entscheidende Komponente war ausgeblendet (zweifellos spielte der fortwährend vergleichende Blick auf die Violin-Partiten eine Rolle): die Tiefe, das Schwere, die Begründung der scheinbar einfacheren Machart, die weniger glänzende Virtuosität, das Etüdenhafte (gerade dieser Satz erinnert an die Kreutzer-Etüde A-dur). Alles was dem Cello von Natur gegeben ist. Was hat sich in den letzten Wochen geändert? Ganz einfach: Ich habe eine Bratsche zur Verfügung und versuche, ihr ernsthaft gerecht zu werden, indem ich für längere Zeit die Geige nicht mehr anrühre.

Kreutzer 1796 (mit Vorübungen)

Kreutzer 1796 (mit Vorübungen)

Größenvergleich, links die Geige

Größenvergleich, links die Geige

Ich erinnere mich an einen freundschaftlichen Disput zwischen meinem Lehrer, dem Geiger Franzjosef Maier, und dem Cellisten Rudolf Mandalka. Es ging um die unterschiedliche Behandlung der tiefen Töne: das Cello verleite aufgrund des Einschwingvorgangs der dickeren Saiten prinzipiell zu einem Verharren auf den Basstönen, jedenfalls mehr als es aus musikalisch-strukturellen Erfordernissen nötig wäre. Und es leuchtet unmittelbar ein: man soll nicht unbedingt „in den Grundfesten erschüttert“ werden, aber ein bisschen davon lauert doch bei jedem Gang in die untersten Regionen, im abgebildeten Prélude z.B. auf dem Weg zum tiefen Gis, das auf dem Cello dem Cis – eine Quint plus eine Oktave tiefer – entspricht. Und es wird im nächsten Takt über- oder besser unterboten durch die dröhnende leere Saite C. Kein Cellolehrer der Welt würde sagen: das Tempo der Sechzehntel muss unbeirrbar durchgehen, die erste Note im Takt darf über ihre Betonung hinaus kein Privileg haben, sonst kommst du fortwährend ins Stocken, nur weil du die Macht deines Instrumentes auskosten willst!

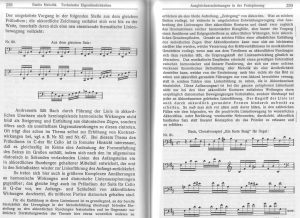

Die Fortsetzung der Suite I (siehe Beispiel ganz oben) im Cello-Original (alte Bärenreiter-Version) mit meinem hinzugefügten Bratschen-Fingersatz.

youtube Hörbeispiel ab ca.1:15

youtube Hörbeispiel ab ca.1:15

Wenn nach dem – im Takt vorher erreichten – Cis dieses C der leeren Saite ertönt, weiß jeder Kenner: tiefer geht es nicht! Der Ton ist jedoch Bestandteil des Sekundakkordes (Dominantseptakkord auf D), strebt also nach Auflösung in den Ton H, ein großes Fragezeichen steht im Raum. Es wäre zu billig, nach oben auszuweichen, um dort eine Ersatz-Auflösung zu inszenieren. So ließe sich das nachwirkende tiefe C nicht aus der Welt schaffen. Unglaublich, wie Bach diese Frage löst: er intensiviert das C durch zweimalige Wiederholung und lässt den nach oben aufgefalteten Septakkord über ein eingefügtes Cis auf dem hohen D (Fermate!) nachwirken. Und baut neu auf, breitet den Dominantseptakkord über den ganzen folgenden Takt aus und überbietet alles Dagewesene durch den höchsten Ton des bisherigen Verlaufs: im Es und der zugehörigen Kreisfigur. In diesem neuen Zusammenhang darf das tiefe D als eine befriedigende Basis auftreten. Auch für den G-dur-Dreiklang in Gestalt eines Quartsextakkordes, der jedoch nicht als Reprise der Tonika, sondern als Subdominante fungiert. Ihm folgt die Dominante auf A (wunderschöne Sonderrolle der wiederkehrenden „Kreisfigur“ mit dem schon seit der Fermate im Ohr hängenden Cis) und schließlich – durch Dreiklang, Tonleiter und Abstieg zum Basiston – die neue Tonika D (Takt 28).

Was ich sagen wollte: auch zwischen dem Ton Cis auf der Bratsche (vom Cello zu schweigen) und dem Gis auf der Geige liegen Welten!

Und ich erinnere mich wiederum an das Wort meines Lehrers, der behauptete, die Bratsche sei ein Kompromiss. Den physikalischen Verhältnissen nach müsste sie über ein mehr als doppelt so großes Corpus verfügen, also ganz in der Nähe des Cellos rangieren.

Im ZEIT-Artikel konstatiert Kim Kashkashian ganz Ähnliches, wenn auch befremdlicherweise im Zusammenhang mit der Praktizierung von Tai-Chi und Kung-Fu: sie habe viel vom dortigen Umgang mit Schwertern für ihre Bogentechnik gelernt. (Ich erinnere mich an das zu meiner Zeit populäre Büchlein über „Zen in der Kunst des Bogenschießens“, das ich für die Streichertechnik nutzbar zu machen hoffte und naiverweise auch meinem Lehrer schenkte, der weltanschaulich „immun“ war.

Überhaupt sei sie [Kim Kashlashian] recht spät darauf gekommen, was für ein kurioses Instrument die Bratsche sei: „Die Länge der Saiten und der Tonumfang passen nämlich nicht zusammen, anders als bei der Geige oder beim Cello. Also gibt es eine größere Vielfalt in den Ausdrucksmöglichkeiten, wie bei einem Menschen, den man vorsichtig behandeln muss, weil er vielleicht etwas kompliziert sei. Als Bratschistin sollte man in seinem Instrument eher einen Partner sehen als jemanden, den man kontrollieren oder beherrschen muss.“

ZITAT aus der ZEIT a.a.O.

Ursprünglich hätte die Amerikanerin die Solo-Suiten bereits vor drei Jahren aufnehmen sollen, doch dann hatte sie einen Unfall, brach sich mehrere Rippen, und das Projekt musste verschoben werden. Schicksal? Der entscheidende Aufschub auf dem Weg zur Erkenntnis? Transatlantisches Knistern in der Leitung, sind Sie noch da? In ihrem kurzen, poetischen Booklet-Text schreibt Kim Kashkashian: „Ob in der Höhle des Minotaurus oder in der Kathedrale von Chartes – Bach leitet uns durch alle Labyrinthe und führt uns zu immer neuen Ein- und Ausblicken, während wir uns dem geheimnisvollen, wunderbaren Schnittpunkt nähern, wo Kunst und Handwerk eins werden, wo das Streben frei von Verlangen ist und wo aus ungreifbaren Elementen wie Energie, Resonanz und Raum eine konkrete Architektur und eine universale Heimat im Klang entsteht.“

Große Worte, – ich hätte Verständnis, wenn die Künstlerin diese oder ähnliche nicht auswendig über den Atlantik schicken konnte. Wenn ich recht verstehe, fehlt der Inhalt. Was keineswegs bedeutet, dass die Aufnahme nicht schön und hörenswert ist. Aber was könnte ich bloß noch aus der seitenfüllenden Besprechung zitieren?

Bratschespielen betrachtet sie als ganzheitliche Angelegenheit, es gehe dabei um die Einheit von physischem Körper, Raum und Instrument: „Natürlich gibt es so etwas wie künstlerische Imagination und Fantasie: Ich stelle mir vor, wie dieses oder jenes Stück klingen soll. Aber wie ich dahin komme – das ist eine sehr vielschichtige Frage.“

Ich spüre, die Antwort steht kurz bevor. Ich muss weiterlesen.

Die Balance zwischen dem Analytischen und dem quasi Improvisatorischen, der Inspiration des Augenblicks, und wie Kashkashian sie hält, ist faszinierend. „Es geht immer um Loslassen und Vibrierenlassen. Nur dann kann ich meine Ziele verwirklichen. Das ist eine Lebensaufgabe, ganz jenseits von Kunst und Musik.“

Stopp! Deutlicheres, fürchte ich, wird nicht kommen…

Dann erzählt sie, leise glucksend, Folgendes: „Wenn ich aufnehme, stelle ich mir einen Menschen im Raum vor, in einer Ecke, mit dem ich mich unbedingt unterhalten möchte. Das sind sehr verschiedene Leute, je nach Stück, bei Bach wechselten sie pro Suite! Wichtig ist, dass ein direktes und persönliches Gespräch entsteht. Dadurch werden die Mikrofone sozusagen neutralisiert, und die Situation wird subjektiver und objektiver zugleich.“ Indiskrete Frage natürlich, um welche Personen es sich handelte beim G-Dur-Prélude oder bei vielen, so gar nicht zwangsmunteren Tänzen, bei der Gigue etwa, dem letzten Satz der Suite, dessen Sechsachteltändeln man nicht recht trauen mag. Kashkashian schweigt beredt, Bach selbst habe jedenfalls zu keiner Zeit in der Studioecke gestanden.

Ja, so ähnlich sagt’s die Rhetorik auch. „Steht aber doch immer schief darum“, meinte Gretchen, als sie fand, dass Faust etwas am Thema vorbeiredete.

Nehmen wir die Frage der Ornamentik:

„Mein Verständnis für Bach ändert sich täglich, auf der emotionalen wie auf der strukturellen Ebene. Insofern ist jede Aufnahme eher wie ein eingefangener Moment – bei ihm ganz besonders. Die Verzierungen zum Beispiel, die ich in den Suiten spiele, sind aus dem Moment heraus geboren und zugleich sehr intim, also eigentlich nicht dafür gemacht, festgehalten zu werden.“

Quelle DIE ZEIT 4. Oktober 2018 Seite 53 In der Höhle des Minotaurus Die hohe Kunst des Loslassens: Kim Kashkashian, die Bratschistin, spielt Bach. Von Christine Lemke-Matwey.

Für welches Instrument die sogenannten Cello-Suiten tatsächlich geschrieben sind, weiß man nicht mit Sicherheit. Möglicherweise hat Bach selbst sie gespielt, und seine Vorliebe für die Viola ist bezeugt. Andererseits gibt auch die Tatsache zu bedenken, dass die Noten etwa für das Sonderinstrument „Violoncello piccolo“ in einem Bachschen Kantatensatz der Konzertmeisterstimme beigefügt war, so dass man von einem Wechsel des Instrumentes, nicht des Spielers ausgehen kann. Manche Forschungen deuten auf das Cello da spalla, und man kann die praktische Umsetzung bei Sigiswald Kuijken, Dmitry Badiarov oder Sergey Malov studieren, ausgehend etwa von dem Concerti-Artikel mit anklickbaren Musikbeispielen hier. Oder auch auf der Website von Dmitry Badiarov, dessen Blog eine wahre Fundgrube ist: hier.

Ich muss gestehen, dass ich als „abgestiegener“ Geiger trotzdem der Bratsche den Vorzug gebe, vor allem, in klanglicher Hinsicht (menschlicher), aber auch was die Handhabung und Haltung angeht (würdevoller). Braccio hin, Spalla her, mir fehlt der aufrechte Gang (Geige) genauso wie der souveräne Sitz (Cello).

Um mich gleichzeitig zur Ordnung zu rufen: Es handelt sich immerhin um die im Original vorgeschriebene Tonhöhe, im Bass-Schlüssel, in der Bass-Region ohne Wenn und Aber.

Andererseits mag ich wieder nicht zustimmen, wenn ich das Folgende lese:

Das Revolutionäre an Bachs Werken für Solostreicher bestand im Verzicht auf den traditionellen Generalbass. Die Stimmen hatten das Fundament in sich selbst zu finden. Im Gegensatz zum Cello nun mit seinen tieferen Frequenzen kann die Basslage auf der Viola nur angedeutet werden: „Der Interpret muss diese Stimme hören und mitdenken, ja mitspielen, obwohl sie gar nicht da ist“, sagt Kim Kashkashian. „Es gibt etwas großes Unausgesprochenes in dieser Musik.“

Oje! Schon wieder solch ein Satz. Im übrigen: revolutionär ist die Qualität, aber durchaus nicht der Generalbass-Verzicht (in Studienwerken üblich). Ich freue mich auf die neue CD, – ohne zu vergessen, dass mich dieses nebulöse Künstler- und Journalisten-Gelabere über Bach zunächst einmal missvergnügt stimmt. Loslassen und Vibirierenlassen… Imaginäre Personen in der Studioecke anspielen, pro Suite wechselnd … die Balance zwischen dem Analytischen und dem quasi Improvisatorischen, der Inspiration des Augenblicks …

Ich wäre schon glücklich, ein paar andeutungsweise analytische Sätze über die reale Balance zwischen Akkord- und Linienverlauf zu hören.

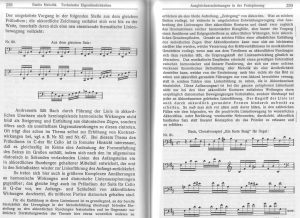

Grund genug, abschließend an den großen Ernst Kurth zu erinnern, und zwar mit zwei Seiten aus den genialen „Grundlagen des linearen Kontrapunkts“ (1917):

„Abschließend“ kann dies nicht gedacht sein, es muss fortgeführt werden. Ich stehe übrigens nicht allein mit den hier angedeuteten unabgeschlossenen Gedanken zu Bachs Melodik.

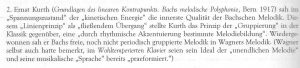

Bach Lexikon Laaber Verlag

Bach Lexikon Laaber Verlag

Der Autor des Lexikon-Artikels über Bachs Melodik ist Clemens Kühn. Sein Name hat für mich ein solches Gewicht, dass ich mir gerade auch noch das neue Büchlein besorgt habe, dessen Titel verdächtig „populistisch“ anmutet: Abenteuer Musik / Eine Entdeckungsreise für Neugierige. Um so nachdrücklicher möchte ich darauf hinweisen, dass es tatsächlich als Vorbild dienen kann, wenn es um eine nicht simpifizierende Allgemeinverständlichkeit geht. Niemandem hilft andächtiges Geraune à la J.E.Berendt („Hinübergehen – das Wunder des Spätwerkes“), am wenigsten bei Bach. Ehrlich gesagt, stört mich schon, dass in dem neuen Buch zweimal Fritjof Capra zitiert wird…

Hier zunächst die Fortsetzung des Lexikon-Artikels, den man voll ausschöpfen sollte, wenn man sich mit Bachs Solissimo-Werken beschäftigt:

Quelle Das Bach-Lexikon / Herausgegeben von Michael Heinemann / Laaber-Verlag 2000 (Autor des Artikels: Clemens Kühn; sehr lesenswert auch sein Artikel über Form)

„Beruht also Bachs Melodik in den Sätzen für Violine und Cello solo auf Einstimmigkeit, die latent mehrstimmig ist, oder umgekehrt auf Mehrstimmigkeit, die in Einstimmigkeit zusammengezogen ist?“ Mit dieser Frage (s.o. S. 366 unter Punkt 6.) hat auch Kühns vorsichtige Kritik an Kurth zu tun. Und ich fühle mich in aller Bescheidenheit ermutigt, bei meinem Ansatz von 1991 zu bleiben, nämlich: Bachs G-moll-Adagio BWV 1000 auf einen imaginären Choral-Satz zurückzuführen (siehe hier). Obwohl die Arbeit aus heutiger Sicht gewiss überarbeitet werden müsste.

Bärenreiter Metzler 2018

Bärenreiter Metzler 2018