Zunächst einmal zur Schreibweise Ich konnte mich nie entschließen, dem neueren Brauch der Großschreibung von Adjektiven wie dur und moll zu folgen. Ich wollte nicht rechthaben, aber es widerstrebte mir. Und nun fühle ich mich dank der Lektüre des Henle-Artikels zwar nicht völlig ins „Recht“ gesetzt, aber doch zusätzlich berechtigt, so zu verfahren.

Warum aber übe ich seit einiger Zeit mit Vorliebe Werke mit E-dur-Vorzeichen? Auf der Geige – wie immer – die entsprechende Kreutzer-Etüde und die Bach-Partita BWV 1006 – am Klavier, dazu tendierend, die A-moll-Fuge des Wohltemperierten Klaviers nach monatelangem (lähmendem) Studium in der Übe-Praxis aufzugeben, stattdessen die große E-dur-Fuge mit Ernst und Liebe in die Finger zu locken. Man sollte sie auswendig können, indem man sie begreift. Als zweite Aufgabe bei Bach – nach der jetzt mit Vergnügen wiederholten Französischen Suite G-dur (dank der Anregungen durch Andreas Gilger) die in E-dur, die ich vor Jahrzehnten mal mit „Leimer-Gieseking“-Methode auswendig lernen wollte. Was mir im Kopf nicht recht gelungen ist, aber mit Fingern durchaus.

Neu aber wäre – nach Jahren der Enthaltsamkeit – aufs Neue: Beethoven, einer Neigung widerstehend, die späte E-dur zu wiederholen, lieber also die frühe, die mich in jungen Jahren aus nichtigem Grund gequält hat. Begeistert hatte mich nur die Durchführung des ersten Satzes („Sehnsucht“), wirklich studiert habe ich dann in Berlin nur das Finale, den Mittelsatz wohl zig-mal „vom Blatt“ gespielt. Woher kommt plötzlich die Anziehungskraft eines Beethoven-Werkes, das vor 1800 entstanden ist? Warum nicht meine Lieblingssonate, die wie mit seltsamen Vogelrufen beginnt (Pirol + Nachtigall), nämlich die in G-dur op.14, Nr.2 ? Nein, die davor, E-dur op. 14 Nr.1. Danach werde ich gewiss automatisch weiterüben. In Erinnerung an die 80er oder 90er Jahre, als ich auf Biegen und Brechen sämtliche Beethoven-Sonaten – nicht gespielt – aber geübt haben wollte, und zwar so, als wollte ich sie einmal im Ernst spielen. Ein frommer oder auch nur ehrgeiziger Wunsch. Die Zeiten sind vorbei…

maßgebliche Anregung: der Kommentar von Donald Francis Tovey – aber vorher: der eher zufällige Blick in die Noten. Das Sechzehntel-Motiv, das mich immer schon geärgert hat. Warum eigentlich? Nachdenken beim Blick auf diese verdammte Stelle brachte mich auf technische Gedanken. Das reibungslose Übersetzen der Hände. Langsam. Mit Körpergefühl. Sonst nichts. Fingersatzfragen vielleicht. Gut gelöst in der Ausgabe von Conrad Hansen (nicht bei Tovey), mit Bleistift ergänzt durch meinen älteren Bruder, dessen Fluchen mir in Erinnerung blieb. Mein Vater konnte kein geduldiges und wachsames Üben vermitteln. Nachsicht mit sich selbst zu haben, nein, – zu üben. Nachsicht üben eben. Keine Schlamperei. Man übt menschlicher, wenn man wirklich weiß, warum. Wie wunderbar menschlich Tovey das Üben der Takte 5-6 anmahnt! In einem Tempo, in dem „die zum Verzweifeln heimtückischen Takte“ ohne Symptome der Vergiftung gelingen, obendrein mit dem Ziel, das „ais“ am Ende des Taktes 6 absichtsvoll zu lancieren… Oder wie meint er das? Das Rätsel damals war: wie konnte der Komponist nur auf diese Idee kommen: diese sinnlosen Sechzehntel einzubauen, reine Schikane! Weiß ich es heute besser? (Das muss sich jeder fragen, ohne eine schnelle Antwort durchgehen zu lassen.) Im Hintergrund lauerte damals auch die Enttäuschung über das zweite Thema, es sagte mir gar nichts, „schön“ wird es erst, wenn es fast zuende ist. Und dann die Fortführung. Das war übrigens auch beim ersten Thema so: die erste Zeile nimmt man gern hin, aber dann beginnt die „Zerstückelung“, und erst wenn es wieder ins Fließen kommt, ist man positiver gestimmt. Er weiß also wie es geht. Aber muss man dies alles in Kauf nehmen, nur damit man zu dem Überschwang des Ausdrucks „nach dem Wiederholungszeichen“ (auch das noch!) kommt?

maßgebliche Anregung: der Kommentar von Donald Francis Tovey – aber vorher: der eher zufällige Blick in die Noten. Das Sechzehntel-Motiv, das mich immer schon geärgert hat. Warum eigentlich? Nachdenken beim Blick auf diese verdammte Stelle brachte mich auf technische Gedanken. Das reibungslose Übersetzen der Hände. Langsam. Mit Körpergefühl. Sonst nichts. Fingersatzfragen vielleicht. Gut gelöst in der Ausgabe von Conrad Hansen (nicht bei Tovey), mit Bleistift ergänzt durch meinen älteren Bruder, dessen Fluchen mir in Erinnerung blieb. Mein Vater konnte kein geduldiges und wachsames Üben vermitteln. Nachsicht mit sich selbst zu haben, nein, – zu üben. Nachsicht üben eben. Keine Schlamperei. Man übt menschlicher, wenn man wirklich weiß, warum. Wie wunderbar menschlich Tovey das Üben der Takte 5-6 anmahnt! In einem Tempo, in dem „die zum Verzweifeln heimtückischen Takte“ ohne Symptome der Vergiftung gelingen, obendrein mit dem Ziel, das „ais“ am Ende des Taktes 6 absichtsvoll zu lancieren… Oder wie meint er das? Das Rätsel damals war: wie konnte der Komponist nur auf diese Idee kommen: diese sinnlosen Sechzehntel einzubauen, reine Schikane! Weiß ich es heute besser? (Das muss sich jeder fragen, ohne eine schnelle Antwort durchgehen zu lassen.) Im Hintergrund lauerte damals auch die Enttäuschung über das zweite Thema, es sagte mir gar nichts, „schön“ wird es erst, wenn es fast zuende ist. Und dann die Fortführung. Das war übrigens auch beim ersten Thema so: die erste Zeile nimmt man gern hin, aber dann beginnt die „Zerstückelung“, und erst wenn es wieder ins Fließen kommt, ist man positiver gestimmt. Er weiß also wie es geht. Aber muss man dies alles in Kauf nehmen, nur damit man zu dem Überschwang des Ausdrucks „nach dem Wiederholungszeichen“ (auch das noch!) kommt?

Da hilft nichts, man muss den Sinn der „Zerstückelung“ erfassen. Schon die enttäuschende Schlussgeste nach dem viertaktigen, doch wohl vielversprechenden Aufstieg:

Der Quartsprung des allerersten Taktes, der sich scheinbar erwartungsvoll in die Höhe streckt, wird am Ende ausgefüllt. Ein zu früher Schlusspunkt. Selbst beim bloßen Zuhören reagiert man leicht verdutzt, – das war’s schon? Man sollte aus Enttäuschung produktiv werden: die Sechzehntel üben, als sei es die Hauptsache, sie nun auch wirklich nebensächlich perfekt hinzusetzen, kurz: spielerisch. Ja, gewissermaßen nächäffend, perfekt, aber beiläufig. Und plötzlich ist es Ernst. Die Vorschlagsfigur links, der melodische Sextsprung rechts, Expression! Schwer auszudrücken…

Ich versuche mich also in einer Sprache auszudrücken, die ich damals, in der Zeit der Erstbegegnung, wohl verstanden hätte, aber nicht zu sprechen gewagt hätte. Zu simpel! Und heute bin ich entsetzt, wenn ich frühe Liebesbriefe lese, die den Namen nicht verdienen. Trennungsschmerz, sicher, das erkenne ich, aber was für ein Nebenhergerede, was für ein Misstrauen, was für ein Nicht-Wagen-Wollen.

Aber hätte ich mich ausgerechnet in der Musik – der Sprache der Gefühle – auf eine fundierte Musik-Text-Analyse eingelassen? Mein Bruder jedenfalls, der die Sonate vor mir studierte, lehnte das von vornherein ab, auch Gedicht-Analysen fand er unerträglich; „zergliedern“ – gar etymologischen Reflexionen folgen – ich hätte es anders genannt, konnte mich daran begeistern und liebte das Gedicht nachher um so mehr.

Es ist nicht leicht, die Menschlichkeit einer solchen Analyse wahrzunehmen; man hört ja nichts, die Stimme des Erklärers fehlt, vor allem die lebendige Stimme des Klaviers, das die Beispiele schon während des Redens beredt darstellt oder andeutet. Hier – im Buch der Analysen – regt sich etwas, sobald man auf den Satz stößt: „Echte Musik beginnt dort, wo es unmöglich wird, ihre Wirkung in Worten zu beschreiben.“ Dann dürfen gern weitere 10 Seiten folgen, das Vertrauen ist da, und es täuscht in diesem Fall durchaus nicht. (Quellenangabe folgt später.) Lediglich meine Lieblingsstelle seit Jugendzeiten, die Durchführungsmelodie, scheint mir etwas stiefmütterlich behandelt. Obwohl der Hinweis darauf, dass die Tonart C-dur, auf die es hier hinausläuft, in der Reprise wiederum als neue Schattierung (gegenüber der Exposition) auftritt, nicht gerade trivial ist. Im Klavierunterricht genügt ein Fingerzeig. Für uns sind harmonisch komplizierte Vorgänge seit Max Reger und Richard Strauss so normal geworden, dass man die Bedeutung der scheinbar einfacheren Modulationen oft nicht mehr adäquat würdigt, oder erst willentlich in den Fokus rücken muss. Worum ich mich hiermit bemühe: es geht um den „simplen“ Übergang von der Tonart des Hauptthemas (E-dur) in die des Seitenthemas (H-dur Mitte Takt 22):

Hier ist die Beschreibung des Vorgangs:

Hier ist die Beschreibung des Vorgangs:

Die Modulation selbst hat den Effekt eines plötzlichen Umkippens des scheinbar so mächtigen Tonmassivs im Hauptthema (T.16). Je mehr die Tonika im Laufe von 12 Takten des Themas gefestigt wird, desto stärker ist der Eindruck ihrer plötzlichen willkürlichen Zerstörung: Nach einem drohenden Aufstieg in Takt 13-15 verschieben sich alle Töne plötzlich gleichmäßig um einen Halbton nach oben (T.16). Im Ergebnis wird die Haupttonart E-Dur (sic!) der ihr fremden und widersprüchlichenlokalen Tonika Fis-Dur gegenübergestellt – als hätte man dem Hauptthema seine Grundlage entzogen und als habe es nichts mehr, worauf es beruhen könnte. Es entstehen unwillkürlich revolutionäre Assoziationen: Erschütterung der Grundlagen, Thronsturz, revolutionäre Behauptung einer neuen Macht: E-Dur plus Fis-Dur bedeutet unvermeidlich eine neue herrschende Tonika H-Dur. Nach der Wirkungskraft kann man eine solche Umwandlungsmodulation mit dem Übergang nach G-Dur im Finale der 5. Symphonie (ebenfalls eine stürmische Umwandlung innerhalb von nur einem Takt) vergleichen (T.35-36).

Jeder kennt die Stelle,- ohne sie noch als Besonderheit zu vermerken („nur ’ne Modulation“). Aber wenn man vom Klavier aus, bei der „stillen“ Sonate in E, drauf verwiesen wird…

Ich höre mit gemischten Gefühlen zwei verschiedene Versionen der Sonate, finde die eine zu langsam, die andere zu schnell. Und mir ist klar, dass der Laie dazu neigt, sich nicht von Geschwindigkeit beeindrucken zu lassen; er hängt am Detail. Der Profi aber hasst es, wenn die Musik ausgewalzt wird, er hat den Zug zum Ganzen. Was will ich sein? Vielleicht ist es gut, sich als Interpret gar nicht festzulegen, ehe man die Sonate technisch perfekt kann (aber: gibt es das überhaupt?). – Noch eine weitere Möglichkeit gibt es, sich aufs Glatteis zu begeben: Beethoven hat ja auch eine Streichquartett-Fassung dieser Sonate geschaffen, – kann eine solche Interpretation, die sich gewissermaßen vom Material des „Klavierkastens“ gelöst hat, als Maßgabe dienen? (Zur Diskussion auch noch folgendes.)

ALFRED BRENDEL : HIER (mit stehendem Bild)

DANIEL BARENBOIM : HIER („live“ Video)

MICHEL KORSTICK : HIER (mit Notentext)

Streichquartett: HIER

(Fortsetzung folgt hier: Schrei nicht so!)

Bach E-dur, erster Schritt: neue, übersichtliche Analyse herstellen, nicht in der praktisch „erarbeiteten“ Ausgabe, dem dort gegebenen Hinweis auf Froberger aber sofort nachgehen, eigtl. als Nebensache:

Nach einer genaueren Form-Betrachtung (mit Czaczkes‘ Hilfe, dazu später mehr) sehen die Noten dann, wenn ich es knapp fasse, folgendermaßen aus:

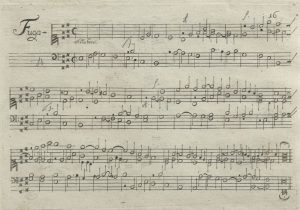

Fuga in E – (erwähnt bei Keller, Dürr, Czaczkes) eine Vorgängerin bei Johann Caspar Fischer:

Fuga 1715 Wiki (!!) Ariadne Musica

Fuga 1715 Wiki (!!) Ariadne Musica

Und nun zu Froberger:

Vergleichende Studie zu verschiedenen (anderen) Ricercares siehe hier

Johann Jacob Froberger: Ricercare IV / Markus Märkl an der Orgel (extern hier)

(Fortsetzung folgt)

Weiteres E-dur-Stück, das in „meine“ Serie gehört: Chopin-Etüde in E, die ich seit einem Jahr als coole Technik zu begreifen suche (nicht als Schwärmerei, wie in der Zeit, als mein Vater sie noch bei Familienfeiern spielen musste, – wenn nicht gerade die „Harfen-Etüde“): nach der Entdeckung, dass die erste Seite eigentlich ohne rechtes Pedal legatissimo gelingen müsste. Erst dann wird sie sehr schwer, – und nicht erst im Mittelteil.