Noch einmal Szendy (und ich)

Ob kritisch oder gläubig, ich habe Anlass, von seinem Buch des Hörens aus aufs Neue eine Archäologie meiner Kindheit zu betreiben, und nur in diesem einen Punkt: Musik. Und nicht die früheste Kindheit (Kinderlieder, Kanonsingen in Greifswald, Bad Oeynhausen), sondern die spätere, ungefähr datierbar durch den Wechsel der Häuser und Orte (Bielefeld Nordstraße, Große Kurfürstenstraße, ab 1950 Paulusstraße, ab 1955 Paderborner Weg bis 1960, dann umbenannt in Furtwängler-Straße, 1960 Berlin, 1961 Köln, 1965 Solingen).

Peter Szendy beginnt sein Buch mit der Erinnerung an sein frühes Hören, – „der Moment, als ich begann, Musik als Musik zu hören.“ Wichtig ist für ihn die Erfahrung,

dass das musikalische Zuhören, das sich seiner selbst bewusst ist, bei mir immer von einem Gefühl der Pflicht begleitet wurde. Von einem Imperativ: Du musst zuhören, man muss zuhören. (Seite 19)

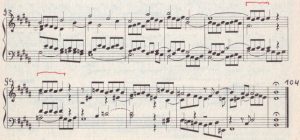

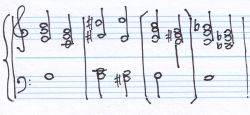

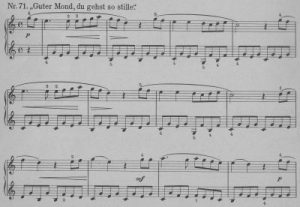

Davon kann bei mir (JR) keine Rede sein. Vielleicht würde ich bei einer Untersuchung meiner frühen Zeit am Instrument (Geige, später auch Klavier) auf allerhand Imperative stoßen. Aber die klangen in jedem Fall anders: Achte auf die Halbtöne, sie sind enger! (Geige). Zähle mit, gleichmäßig und genau, nicht stammeln oder schwanken! (Klavier). Ich wollte schneller spielen als ich konnte. Hören jedoch (Musik aussuchen, wiederholen, festhalten, präferieren), das war meine eigene Sache. Ich hörte meinen Vater am Klavier. Und hatte ein Lieblingsstück, das mich bis heute in die Kurfürstenstraße zurückversetzt, wo er am Flügel übte. Während sich mit negativen Vorzeichen ein anderes eingrub, das mein älterer Bruder lernen sollte:

usw.

usw.

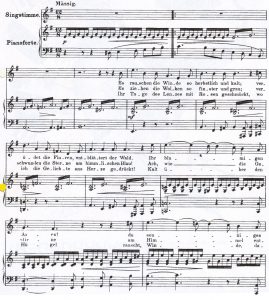

Unvergesslich, weil die zaghaften Wiederholungen von den Zornausbrüchen unseres Vaters gezeichnet waren (Vonwegen: „Guter Mond, du gehst so stille“!!!). Aber wenn dieser selbst spielte, klang eine liebliche Welt zu mir in den Nebenraum, am Schreibplatz in der Wohnküche: Beethovens G-dur-Sonate op. 14, Nr. 2. Es war wie ein Rufen…

Später (Paulusstraße) Klaviertrio-Proben. Beethoven „Erzherzog“. Nur ein einziges Mal hörte ich mit dem Vater gemeinsam oder vielmehr gleichzeitig Musik aus dem nagelneuen Grundig-Stereo-Radio: Bach Matthäus-Passion. Er las im Klavierauszug mit. Er lud mich nicht ein, neben ihm zu sitzen. Aber später gab es darin Lieblingsstücke, die mein Bruder und ich gemeinsam für uns entdeckten: „Erbarme dich“ natürlich. Oder wir spielten Choräle, er, am Klavier, verlangte lachend, dass ich die Melodie auf der Geige mitspielte, und zwar extrem hoch auf der tiefsten Saite, „mit schnellem Vibrato!“, rief er. Diese Art Aneignung war auch Opposition gegen den Vater. Gewiss, er kannte diese Musik, aber wir, wir fühlten sie . – Dies und vieles andere fiel mir ein, als ich den folgenden Abschnitt bei Szendy las (Seite 20):

Es ist eine vielleicht auf später zu datierende Erinnerung, die mir heute jedoch mit jedem meiner Zuhörerlebnisse genauso eng verbunden scheint, wie dieses archaische Du musst: der Musik in dem Gedanken zuhören, dieses – mein – Zuhören zu teilen und es an eine(n) anderen zu adressieren. Beispielsweise erinnere ich mich an das faszinierende Zuhören des langsamen – „nächtlichen“ – Satzes der Musik für Streicher, Percussion und Celesta von Bartók, im Zimmer meines Onkels in Budapest. Wir lauschten ihm am Abend beide in aller Stille, durch die Grillen im Garten kaum gestört, eher bestätigt in unserem Zuhören. Wir hörten ihn in einer Fassung, die ich vergessen habe, sie befindet sich auf einer Kompilation mit dem Titel: „Mögen Sie Bartók?“ (Szereti ön Bartókot?). Intensives Zuhören, gewiss, bevölkert von Abenteuern, seltsamen Ereignissen, Träumen… das aber erst nachträglich zu sich selbst kam, als wir uns dazu entschlossen hatten, es an jemand anderen zu adressieren. Dieses war meine Cousine: Mit ihren Kinderohren (sie war fünf und ich acht Jahre alt) hörte sie mit Schrecken etwas, das in den ersten Takten einem Mechanismus fantastischer Insekten gleichen musste.

Genau in diesen Momenten, als wir, mein Onkel und ich, uns nicht ohne einen Schuss Perversion an der furchterregenden Macht der Musik über ein Kind erfreuten, genau in diesen Momenten wurde unser Zuhören, adressiert an jemand anderen, wirklich zum unsrigen: ein Merkmal der Komplizenschaft, ein Werk der Kollaboration.

Quelle Peter Szendy: Höre(n) / Eine Geschichte unserer Ohren / Wilhelm Fink Verlag Paderborn 2015

Ich kenne diese Komplizenschaft, aber ich kann sie nicht schätzen. Zu glauben, dass man durch die Kenntnis eines Werkes, die Liebe zu ihm, etwas Besonderes sei. Klar, dass man Bündnisse schließen kann, indem man einander beim Hören unterstützt, flüsternd Beobachtungen austauscht, um Wiederholung einer Stelle bittet, auch, dass man all dies überbewertet, als sei jegliche Deutung nicht im einmaligen Werk angelegt, sondern immer in der einmaligen Psyche des hörenden Subjekts. Ist es noch besser, wenn es zwei sind, die zum Einverständnis kommen, sich darob gut verstanden und stärker zu fühlen, und diese Stärke, dieses Wohlbefinden, gegen einen Dritten richten zu können, der weniger informiert ist und nicht anwesend war? Wie dort, bei Szendy, in der einvernehmlichen Abendstille mit den Grillen. Und mit dem großen (starken) Onkel. Ich kann das nicht gut finden und erst recht nicht nachträglich zum Muster des Hörens erwählen.

Ich erinnere es anders, da war ich allerdings ein paar Jahre älter: ich war allein, auf Langeoog, im Landschulheim, im Schlafzimmer meiner Eltern und durfte dort Radio hören. Mozart Klavierkonzert A-dur, KV 488, und der langsame Satz ergriff mich so, dass ich am liebsten geweint hätte; vielleicht habe ich es sogar getan, jedenfalls war klar, dass es ganz allein um mich ging. Mir wurde etwas eröffnet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Habe ich mich als Hörenden gehört? Oder habe ich mich nicht vielmehr als Fühlenden gefühlt? Jedenfalls war es mein Erlebnis, verbunden mit dieser Musik, sie gehörte mir. (Ich wusste noch nicht, dass ich ein Stück ausgewählt hatte, das Millionen andere Menschen auch ausgewählt hätten oder längst ausgewählt hatten. Genauso ging es mir später mit dem langsamen Satz der Dvorak-Sinfonie „Aus der Neuen Welt“. Und Millionen Anderen vor mir.) Gern hätte ich mein Geheimwissen an einzelne Freunde weitergegeben, aber es gab noch keinen Plattenspieler, es gab nur die Notenschrift. Später notierte ich mir also die Melodien, merkte aber, dass es mit Vorsingen nicht getan war. Oder ich identifizierte die Sachen in Reclams Konzertführer. So waren sie wenigstens wiederzufinden. Etwa als ich das Mendelssohn-Violinkonzert in der Oetkerhalle mit Christian Ferras gehört hatte, und es zu meiner Freude im Notenschrank meines Vaters entdeckte („Kriegsausgabe“ seltsamerweise). Es war mein Konzert, es gehörte mir, und ich hatte ja irgendwie recht, die meisten Menschen meiner Umgebung kannten es nicht, nur mein Geigenlehrer. Aber für den war es „ein alter Hut“. In solchen Fällen wurde am ehesten meine Mutter zur Komplizin. Sie sah mich auf dem Weg: ich hatte die Noten und den Zugang zu den Instrumenten.

Peter Szendy (Seite 20):

Später, und einfacher, wollte ich meine Zuhörerlebnisse teilen, ich liebte es, dies zu tun. Als ob ich ihnen eine dauerhafte Marke aufdrücken wollte, die sie als die meinen kennzeichnen und die sie, wenn schon nicht ausdauernd, so zumindest auf andere übertragbar machen würden.

Es stimmt, ich möchte jedesmal mein Zuhören signieren. (…)

Nein, einfach als Hörer möchte ich mein Zuhören signieren: Ich möchte dieses Klangerlebnis, das kein anderer außer mir, dessen bin ich mir sicher, jemals so gehört hat wie ich, punktieren*, identifizieren und teilen. Darüber gibt es keinen Zweifel. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass es musikalisches Zuhören nur unter der Bedingung dieses Wunsches und dieser Überzeugung gibt, anders gesagt: dass das Zuhören – und nicht das Anhören oder die Wahrnehmung – mit diesem legitimen Wunsch, signiert oder adressiert zu werden, beginnt. An andere.

(*mit dem Wort „punktieren“ – frz. ponctuer – kann nur „interpunktieren“ im Sinne von „gliedern“, „übersichtlich machen“, gemeint sein. JR)

Es wird deutlich, dass ich Szendy lese, um seine musikalischen Gedanken und Erinnerungen für mich – n a c h b a u en zu können. Und bin daher zugleich vom Widerspruch begleitet, denn bei ihm fehlt die Rolle der Instrumente (ich weiß, dass er Klavier gelernt hat, aber es kommt nicht vor). Das liegt daran, dass er seine prägende Zeit eine Generation später erfahren hat. Als die Medien schon omnipräsent waren. Ich kann meine frühen Radioerlebnisse einzeln aufrufen, ich kann einzelne Schallplatten in der Reihe ihres Auftauchens bei uns benennen, ich weiß, wo die ärgerliche Wendestelle in Edwin Fischers „Pathétique“ war (im zweiten Thema der Expositionswiederholung). Ich konnte das Märchen vom Froschkönig mit der Stimme und dem Tonfall des Mathias Wiemann auswendig nachsprechen. Dieses Märchen gehörte mir.

In einem Punkt unterschied sich nach wie vor mein Hören von dem, das Szendy beschreibt: obwohl ich es – wie er sagen würde – auch signiert habe, niemals habe ich dabei ein Du musst empfunden. (Erst einige Jahre später habe ich gelegentlich die Forderung des Kunstwerkes im Sinne Rilkes verstanden: Du musst dein Leben ändern!) Ich fühlte mich angeregt, selbst auch etwas zu erfinden: ich schrieb kleine Melodien für Sologeige und entdeckte am Klavier Terzen- und Sextenparallelen. Ich hielt das für kleine eigene Kompositionen, legte auch Wert darauf, es so zu bezeichnen. Und nun stoße ich bei Szendy auf einen Schritt (Seite21), den ich nicht im geringsten nachvollziehen kann:

Als Hörer habe ich manchmal den Eindruck, alle Berufe der Musik, wie man sagt, ausgeübt und alle Posten besetzt zu haben: abwechselnd Komponist (kleiner vergessener, bloß imaginierter, flüchtig gesehener Meisterwerke), Herausgeber oder Kopist (wenn ich dir das von mir so geliebte Thema als ein auf eine Postkarte gekritzeltes Stück eines Notenregisters schicke), Improvisation eines Augenblickes (wenn ich mich darin versuche, dem Orchester der Brandenburgischen Konzerte von Bach einige konzertante Klaviertöne hinzuzufügen, ähnlich einem ein wenig frevelhaften Karaoke-Fan), ja, sogar Dirigent (den Takt an- und die Einsätze vorgebend, gnadenlos die Nuancen von diesem oder jenem Lieblingsstück in meiner Musikbibliothek anzeigend)…

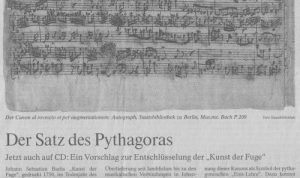

Die Stelle mit dem „Notenregister“ ist höchstwahrscheinlich eine Fehlübersetzung, aber der Vorgang, dass man sich für eins der Brandenburgischen Konzerte begeistert (man kann sich nur dafür begeistern!) und zugleich veranlasst fühlt, „einige konzertante Klaviertöne hinzuzufügen“ – etwa nach Karaoke-Art -, ist völlig absurd. Selbst wenn ich einige Stücke aus meiner Bach-Sammlung („Mein gläubiges Herze freuet sich“, oder ein Menuett, ein Marche aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach) auswendig konnte, hätte ich es als grässliche Mogelei empfunden, einzelne Töne zu verändern. War dies mein „Du musst“? Oder auch jenes, das Szendy meint? Vielleicht eine Vorform der Werktreue, die darauf beruht, dass ich jedenfalls keinen Moment lang denke (denken kann oder denken darf?), ich könne das Stück verbessern.

An etwa diesem Denkübergang beginnt Szendy von Hörerrecht zu sprechen, und wie ich es auch drehe und wende, diesen Übergang finde ich verkrampft oder an den Haaren herbeigezogen. Hätte ich denn, außer Bewunderung zu empfinden, auch noch meine Rechte gegenüber Bach geltend machen können? Woher sollte mir eine solche Idee kommen? Selbst wenn ich damals erfahren hätte, dass die Menuette, die ich liebte, gar nicht von Bach stammten, sondern bei Petzoldt abgeschrieben waren. Wie leicht hätte ich eine Rechtfertigung gefunden! Aber die Idee, dieses Stück durch Manipulation meinerseits zu meinem eigenen zu machen, lag so fern wie der Mond. Es war mein eigenes aus Bachs Gnaden, sobald ich es in den Fingern hatte. Dann erst wollte ich es meinen Freunden vorspielen. Allerdings habe ich mich wohl auch mal, wenn ich etwas auf der Geige gespielt hatte, zur Erheiterung meiner Mutter vor dem Ofen verbeugt.

Nun spricht Szendy schon sehr bald von einer anderen Phase der Adoleszenz oder sogar von der Gegenwart (wenn er – wie in einem Brief – ein Du anspricht, vielleicht die Widmungsträgerin des Buches), es ist auch die Zeit der allgemeinen Verfügbarkeit von Musik über die Medien: er spricht nicht von Noten, sondern von Aufnahmen: nicht nur Takten aus Don Giovanni, dem Hämmern aus Sacre du Printemps, sondern auch vom (hörbaren) Atemzug Glenn Goulds, dem hörbaren Murmeln während einer Improvisation Keith Jarretts, dem Akzent und der Stille bei Bill Evans. Er spricht von Lieblingsmomenten in seiner eigenen Musikbibliothek (er meint: Tonträgersammlung) und: wie er sie übermitteln möchte:

Einfach, um dich darauf vorzubereiten, diese Momente zu hören, wie ich sie höre, beginne ich, sie dir mit Worten zu beschreiben, doch vergeblich. Sogleich beginne ich, sie zu verlieren. Wenn wir zuhören, wir beide; wenn ich wie durch Telepathie fühle, dass das, was du hörst, so weit von dem entfernt ist, was ich dich gern hätte hören lassen, dann sage ich mir: Dieser Moment war letztendlich vielleicht gar nicht meiner. Denn ich wollte dich meinem Zuhören zuhören hören – ja: dich beim Zuhören hören (t’entendre écouter)! Vielleicht ein unmöglicher Wunsch – das Unmögliche selbst.

Ich habe irgendwo davon gelesen, dass Peter Szendy Klavier spielt, aber es ist nicht sein „Medium“, seine Schilderung erinnert mich stark an solche von Musik-Laien, die sich in Musiker hineinversetzen. Z.B. in meiner Studienzeit, als ich mit dem Geigen-Kollegen Dietmar Mantel des öfteren bei dem gleichaltrigen Soziologiestudenten Elmar W. saß, der uns begeistert seine Schallplatten des Trios Heifetz, Feuermann, Rubinstein vorführte und deren Nuancen auf Luftgeige mitmimte. Was für ein Musiker – ohne Handwerkszeug! Und nun Szendy (Seite 23):

Ich stelle mir vor, dass ein Pianist, ein Komponist, kurz: Musiker, der sich im Gegensatz zu mir nicht mit dem Spielen von Worten oder dem Abspielen seiner Anlage begnügt, dass dieser Musiker ebenfalls in erster Linie den Wunsch verspürt, ein Zuhören zum Hören zu bringen. Sein Zuhören.

Was kann ich also tun, um dieses mein Zuhören zum Hören zu bringen? Ich kann wiederholen oder einige Takte in Endlosschleife wiedergeben, und was ich höre, kann ich beschreiben und nochmals beschreiben. Manchmal gelingt es. Manchmal hörst du meinem Zuhören zu. Ich höre dich, der meinem Zuhören zuhört. Aber dies passiert so selten.

Wäre ich Musiker, mehr Musiker als ein einfacher Hörer oder Spieler von Musikanlagen und Worten, dann begänne ich wahrscheinlich erneut zu schreiben. Zu bearbeiten und zu arrangieren. Diesen Satz würde ich unterstreichen, jene Note verdoppeln, diesen Takt verkürzen, um den Akzent auf jenes Motiv zu setzen, ich würde mir vielleicht das virtuelle Orchester, das ich höre, vorstellen und umschreiben, damit es dir, unter meiner Führung, die genaue Veränderung des Moments vorspielt, ordnungsgemäß vorbereitet und mit Kunst verabschiedet, exakt so wie er in meinem Ohr erklingt. Ich würde mich zum Bearbeiter, Kopisten, Instrumentalisten, kurz, zum Arrangeur machen, um mein Zuhören im Werk eines anderen zu signieren und zu notieren.

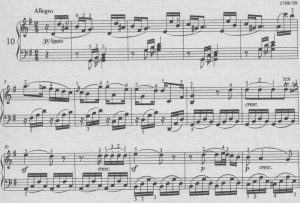

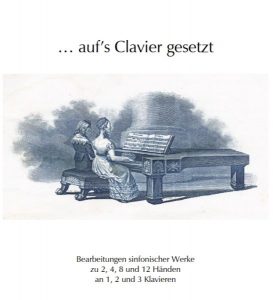

Bei der gründlichen Lektüre dieser Abschnitte, die ich mir durch sorgfältiges Abschreiben zueigen mache, – sie sind mir etwas rätselhaft geblieben, sollen aber offenbar den Schlüssel zum ganzen Buch liefern – begreife ich allmählich, dass der Hörer sein Hören dem des Komponisten entgegenstellt. Ich habe den leisen Verdacht, dass es um schöne Stellen geht, die der Komponist törichterweise in ein Ganzes eingebettet hat. Der Autor aber, mit besonderer Imaginationsfähigkeit begabt, spürt offenbar eine große Nähe zu den Arrangeuren. Liszt, der Beethoven transkribiert, Schönberg, der Bach orchestriert, Gould, der Wagner für Klavier adaptiert. Wobei zu beachten wäre, dass Bearbeitungen für Klavier im 19. Jahrhundert, als es noch keine Tonaufzeichnungen (oder Welte-Mignon-Apparate) gab, eine ganz andere Funktion hatten als in späterer Zeit, als die Aufzeichnungsgenauigkeit auch das Nachdenken über die Originale und deren Interpretation veränderte. Das weiß Szendy selbstverständlich, und dennoch zieht er die Trennungslinien ganz anders, um zu anderen Folgerungen zu kommen.

Um in der Archäologie meiner Jugend fortzufahren: von den gemeinsamen Hörerlebnissen (Bad Oeynhausen) würde ich einige Schlager festhalten, z.B. „Der Wilddieb“ („Ein Schuss und gleich drauf ein Aufschrei, und der Förster lag sterbend im Sand“), vom vielen Hören konnten wir es beide mit allen Strophen auswendig. Später (Paulusstraße) war die Zentralfigur meines Bruders der blinde Sänger Wolfgang Sauer. Titel wie „Glaube mir“ und „Du hast ja Tränen in den Augen“ waren ihm Ausdruck tiefster Menschlichkeit, für mich übertrieben, es war sein Hören und Projizieren, ich liebte meine Telemann-Sonatinen, dann Händel F-dur, dann D-dur. Ich kam mir edler vor, las auch noch Heldensagen und Tierbücher, malte misslungene Rehe, sah im Kino „Lied der Wildbahn“, mein Bruder zeichnete amerikanische Straßenkreuzer und Stromlinien-Züge. Seine Pubertät befremdete mich. Natürlich versuchten wir uns gegenseitig das jeweils eigene Musikhören als überlegen zu suggerieren; man brauchte den anderen, um sicher zu gehen. Später, bei Wagner (Lohengrin) und Puccini (Butterfly) kamen wir wieder überein.

Und eines Tages, damit wäre ich wieder bei Szendy, hörten wir beide das Hören eines anderen: im Untermieterzimmer, das neben unserm Kinderzimmer lag, nur durch eine mit Regalen zugestellte Verbindungstür getrennt, wohnte ein Herr, der den Namen unserer Stadt Bielefeld trug, minimal anders geschrieben, ich glaube mit -t am Ende, was wir schon als Makel ansahen. Er war uns nicht sympathisch, zumal er sich beschwert hatte, dass mein Bruder abends vor dem Einschlafen Schlager sang oder gar amerikanisches Silbenkauderwelsch (bub-bap-baluma). Und dann bekam Herr B. eines Abends Besuch, wir hörten den Gesprächspegel auf und ab wallen, und plötzlich wurde es laut: Herr B. schwärmte in höchsten Tönen von einer Sängerin, „sie ist sooo klein. Und sie singt!!!“ – Maria Stader – „du glaubst es nicht! Man möchte sterben!“ usw., „ich muss das mal auflegen!“ Danach Sesselrücken, Getrappel und kurz darauf die Schallplatte: „Bald sind wir auf der Höhe“ und „Eines Tages seh’n wir“, es waren unsere Butterfly-Gesänge, unsere Aufnahme, die wir tagsüber unentwegt hörten. Und unser Bild des Herrn Bielefelt drehte sich um 180 Grad, die Schreibweise war korrekt, wer so Musik hört, musste ein guter Mensch sein. Wir hatten ihn beim Hören gehört, wir hatten sein Hören gehört.

***

Seltsamerweise erscheinen bisher hauptsächlich hörende Kleinstgruppen. Aber bei meinem zentralen Früh-Erlebnis (mit Ferras und dem Mendelssohn-Violinkonzert) war auch die Menschenmenge in der Oetkerhalle eindrucksvoll, und wie der Solist da in der Ferne auf der Bühne stand und mit der Geige jeden Winkel des Saales erreichte. Ein andermal erschrak ich über meinen Geigenlehrer, der während eines modernen Werkes (Henzes „Ode an den Westwind“) türenschlagend den Saal verlassen haben soll. (War ich anwesend? Es stand sogar in der Zeitung). Eine peinliche Demonstration. – Heute würde ich als erstes die Relation des Einzelnen zur Masse untersuchen. Ich liebe es, Streichquartett in einem gleichgestimmten Publikum zu erleben, es gibt keine mächtigere Stille als die der geballten Aufmerksamkeit. – Oder auch ganz ohne Publikum, zu viert? Oder auch allein mit Kopfhörern vor dem Bildschirm?

***

Szendy kommt noch einmal auf seinen Onkel zurück, um dann vor allem die Kunst der Arrangeure im weitesten (allzu weiten) Sinn und deren rechtliche Situation zu behandeln. Diese ist aber nur dann relevant, wenn eine große Öffentlichkeit beteiligt ist, die dann – so meine ich – vor allem für den Fluss von Geldern zuständig ist. Was man privat hört oder (ab)spielt, der eine mit seinem Onkel, der andere mit seinem Bruder, ist rechtlich uninteressant. Der Kreis der Hörer und Nutznießer muss also definiert werden, wenn das Besitzrecht an der Musik diskutiert wird. Und wenn dann von Hörregime die Rede ist und von einer Unterwerfungsfigur gegenüber dem Werk u. dgl., bedarf es genauer Definitionen. Ich bin nicht sicher, ob die Geschichte von Allegris Miserere und Mozarts heimlicher Niederschrift in diesen Rahmen gehört. Es müsste dargelegt werden, wieviel Mystifikation im Spiel ist, einmal was die Geheimhaltung anging (es gab durchaus schon einige Abschriften, siehe Maynard Solomon und Martin Geck), zum anderen in Leopold Mozarts Brief, wo es u.a. auch um die Sakrifizierung des Wunderkindstatus‘ seines Sohnes ging. Doch weiter mit Szendy (Seite 24):

In der Tat gibt es in der Geschichte der Musik Hörer, die ihr Zuhören aufgeschrieben haben. Es sind die sogenannten Arrangeure, die mich seit langer, so langer Zeit faszinieren.

Das Thema von XY im Stil eines anderen arrangiert, Ellington in Monk, Bach in Webern, Beethoven in Wagner… Der Arrangeur (der von Zeit zu Zeit außerdem Autor sein kann) ist nicht nur ein Virtuose der Stile: er ist ein Musiker, der ein Zuhören aufschreiben kann; der, egal mit welchem klanglichen Werk, dieses zum Zuhören bringen kann wie… Es ist ein bisschen wie bei meinem Onkel und mir, mit dem Zusatz der Schrift und der Kunst. Es ist ein wenig so, als ob mein Onkel und ich entschieden hätten, unser Zuhören offenkundig zu machen, es nicht auf eine Einzelne zu beschränken, auf ein Kind; als hätten wir es, unser Zuhören, an eine wirkliche Öffentlichkeit adressieren wollen. Und genau aus diesem öffentlichen Charakter des Arrangements ergeben sich all die juristischen Fragen (…).

Wieso ist ein Arrangeur ein Virtuose der Stile? Wenn Webern Bachs Ricercare bearbeitet, als sei es ein Stück von Webern? Wenn Wagner Retuschen an Beethovens Sinfonien vornimmt, indem er z.B. Motive, die von einem Instrument zum anderen wandern, in eine durchgehende „wagnerische“ Linie verwandelt? Nennt man so einen, der nur das Eigene gelten lässt, einen Virtuosen der Stile? Nebenbei: niemand verlangt das. Ein Virtuose der Stile wie Siegfried Ochs (Kommt ein Vogel geflogen) will gar nicht ernst genommen werden. Die großen Opernparaphrasen jedoch, die großen Variationswerke (Mozart in Chopins Klavierhand oder in Regers Orchester) – werden sie nicht immer dem Geschmack der „Verwerter“ angepasst? Ist ihre kreative Mozartverehrung strafwürdig? Ist ihre Leistung vergleichbar mit dem bloßen „Zurechthören“ eines Musikstücks, das natürlich kaum nachweisbar ist und wenn doch, sich als höchst uninteressant erweisen würde? Das Adagio, das der kleine Szendy mit seinem Onkel gehört hat, wenn es mit Zauberhand verschriftlicht würde, wäre mit Sicherheit als das Adagio aus der Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Orchester von Bartók erkennbar. Allerdings ohne Grillen und ohne verängstigte Schwester.

Soviel für heute. Es wird weitergehen. Auch die nur angedeutete eigene Hörgeschichte, deren weitere Rekapitulation ergiebig sein könnte. Wie die jedes Menschen.

(Zu Mozart und Allegri wird ein Extra-Artikel folgen)

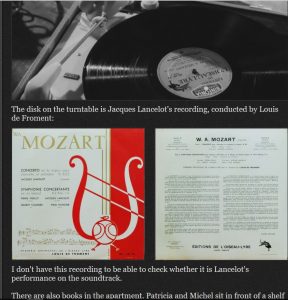

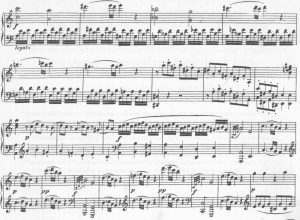

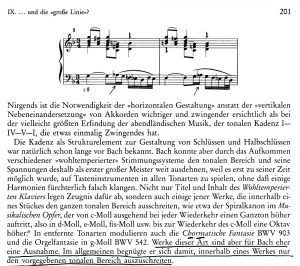

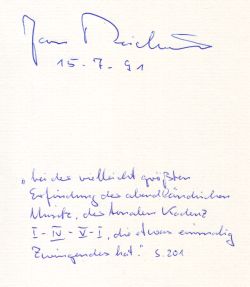

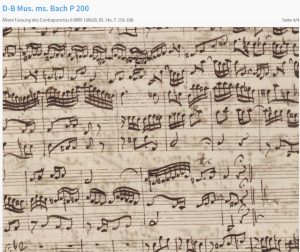

Gerade in diesem Moment (4.7.2017 um 17.16) erreicht mich die zum Thema passende Liste eines Antiquariats. Was für ein Markt das einmal gewesen ist! Auch ohne Kauf-Intention eine wunderschöne Anregung:

Zur pdf-Liste Raab HIER

Zur pdf-Liste Raab HIER

bitte anklicken und ernst nehmen!

bitte anklicken und ernst nehmen!