Kollektiv der Individuen

Da ist also etwas möglich, was erst durch die Leichtigkeit der modernen Technik wieder zum Vorschein kommt (präsent wie einst im Saal des Palais Lobkowitz, wo die gewaltige Eroica uraufgeführt wurde, zum Greifen nah für jeden in diesem Saal, der nur 15 m lang und 7 m breit war, 90 Sitzplätze; oder Mozarts große Klavierkonzerte im Saal des Trattner-Gasthofes oder des Restaurants in der Mehlgrube). Es kann heute nicht das Ziel sein, für die größtmögliche Menschenmenge zu spielen, allein das ungeheure Format der Veranstaltung wäre furchteinflößend, nicht horizonterweiternd. Ihr stürzt nieder, Millionen, – nein, niemand will das, klassische Musik als Massenspektakel, „Brimborium“ nannte Theodor W. Adorno Musik im Fernsehen. Das Problem liegt woanders: man könnte zwar sagen, auch per Internet ist es ein fürs Medium präpariertes KONZERT wie jedes andere, – andererseits wird es hier nicht in Konkurrenz mit den üblichen Unterhaltungsprogrammen dargeboten, sondern über das ganz gewöhnliche private Arbeitsgerät und dort als das außergewöhnliche, exclusive Live-Ereignis präsentiert, das es ist. An einem konkreten Ort und vor einem konkreten Publikum (nicht als Studio-Fake), und es kann darüberhinaus ein Riesenpublikum, das unsichtbar bleibt, erreichen und zugleich von jedem singulären Rezipienten störungsfrei erlebt werden. Ein mustergültiges, großes Konzert in Echtzeit, am Schalthebel des Internets, mit allen Möglichkeiten, die es bietet und über die zu verfügen man gewohnt ist. Programmheft als pdf und zur Not sogar Google, Wikipedia oder sogar Petrucci-IMSLP-Partituren.

Ein entscheidender Punkt ist, dass nicht nur das Orchester als Ganzes , sondern die einzelnen Mitglieder als Individuen in Erscheinung treten. So wie im Klavierkonzert notwendigerweise ein Solist der Versammlung aller Mitwirkenden gegenübertritt, mit mit Gruppen korrespondiert, mit Einzelnen ins Gespräch kommt, diskutiert, eine Auseinandersetzung wagt. Ganz stark wird diese Komponente der Wechselwirkungen zwischen Individuen, Paaren, kleinen Gruppen und dem großen Ensemble in Bartóks „Konzert für Orchester“. Eine Bemerkung nebenbei: dies bedeutet nicht, dass das Konzerterlebnis im Saal sich damit erübrigt, es hat seine unverwechselbare Realität. Aber die Realität ist u.U. mit einer beschwerlichen Reise verbunden.

Ich möchte eine Reihe von Screenshots folgen lassen, die – ohne besonderen fotografischen Anspruch – während der Livesendung entstanden sind, einfach, um den Moment zum Verweilen zu bringen, – genau das, was Goethes Faust zu vermeiden trachtete, also genau das, was die Musik (und die Regie der Aufzeichnung) uns in ihrem Verlauf immer wieder zeigt oder markiert, zugleich entzieht oder vorenthält und gerade dadurch bewusst werden lässt. Es ist eben nicht nur Musik, nicht nur das, was die Ohren konsumieren, sondern es sind lebende Menschen, die diesen musikalischen Kosmos in einer kollektiven Anstrengung vor unsern Augen und Ohren entstehen lassen. Greifbar nahe und BEGREIFBAR, wenn denn die Sinne und der Verstand entsprechend sensibilisiert sind. Nicht zu vergessen die liebenswürdige Moderation durch Holger Noltze und Patrick Hahn. (Zu wünschen wären vielleicht noch separat produzierte, über ein bloßes Gespräch hinausgehende Beiträge – intensive Probenausschnitte? – in der Konzertpause.)

Ich setze an den Anfang die kleine Rede, die der Dirigent François-Xavier Roth am Ende des ganzen Konzertes gehalten hat:

2:20:10 Meine Damen und Herren, ich brauche nicht zu beschreiben, wie besonders das Konzert heute Abend ist, also zuerst sind wir auf Internet, und viele Leute, die kucken aus Japan, aus Schweden, aus alles Europa, aus Amerika auch, freuen wir uns sehr, dass wir können alle diese Leute willkommen hier in KÖLN, HIER (Beifall). Und heute Abend spielen wir auch, also die ganze Woche spielen wir unsere Orchesterakademien, das ist etwas ganz … , also ein bisschen neu, und wir sind so auch stolz und froh, dass wir können alle diese junge Generation unterstützen, also diese Akademie, das ist natürlich auch durch unseren Freundeskreis, so einen lebendigen Freundeskreis, wenn Sie wollen unterstützen unsere Akademie, das wäre eine Super-Idee, Sie können unseren Freundeskreis enjoyen, … und auch heute Abend ist für uns sehr bewegend, weil unser Bernhard [Oll], der Solobratscher unseres Orchesters, spielt sein letztes Konzert hier in Köln. Morgen spielen wir, übermorgen, überübermorgen spielen wir in Hispania, also es ist nicht sein letztes Konzert, aber es ist sein letztes Konzert hier, und ich möchte im Namen von meinem Orchester, wie froh und wie bewegt wir sind heute Abend, wir vermissen ihn schon im Gürzenich-Orchester, Du hast soviel gemacht! (langer Beifall für Bernhard Oll + Ansage der Zugabe als „Übergangsstück“: Slawischer Tanz von Dvorak)

. . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . .  . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . .  . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . .  . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . .

Was eigentlich an dieser Stelle folgen sollte: ein Blick in verschiedene Bücher, zum Abstandgewinnen etwa in Adornos Musiksoziologie, dann in Paul Bekkers anregendes Buch „Das Orchester“ (1936/64), in der Neuausgabe 1989 mit dem Nachwort von Clemens Kühn, und vor allem in das neue MGG-Lexikon, Sachteil, Stichwort „Musiksoziologie“ von Christian Kaden, wo das Phänomen Orchester in einen weltweiten – auch ethnographischen – Zusammenhang gestellt wird. Wonach ich noch suche, ist eine Darstellung des Phänomens „Solisten-Konzert“ – als immer neuen Entwurf einer gelungenen Auseinandersetzung bzw. Kooperation zwischen Individuum und Gesellschaft (angefangen mit Vivaldis „Jahreszeiten“, am plakativsten und ergreifendsten bei Beethoven im langsamen Satz des 4. Klavierkonzertes).

Als Anregung: Christian Kaden in MGG (Sachteil Bd.6) Bärenreiter-Verlag 1997

Aus dem MGG-Artikel Musiksoziologie (Christian Kaden)

Aus dem MGG-Artikel Musiksoziologie (Christian Kaden)

Die Gedankenwelt, die sich in der Frühzeit des bürgerlichen Konzertwesens mit dem Orchester verband, mag uns ferngerückt sein und gibt doch mehr zu denken als die heutige Tendenz, die hohe Kunst auf Biegen und Brechen vom Podest zu holen. Oder umgekehrt die scheinbar niedere Kunst zu nobilitieren. Im folgenden Text von 1802 geht es wieder um das Solokonzert. Hat der Solist immer den gleichen Adressaten wie das Orchester?

[Ein Konzert hat] viele Ähnlichkeit mit der Tragödie der Alten [Griechen], wo der Schauspieler seine Empfindungen nicht gegen das Parterre, sondern gegen den Chor äußerte, und dieser hingegen auf das genaueste in die Handlung verflochten, und zugleich berechtigt war, an dem Ausdruck der Empfindung Anteil zu haben. Man vollende sich dieses scizzirte Gemälde und vergleiche damit Mozarts Meisterwerke in diesem Fache der Kunstprodukte, so hat man eine genaue Beschreibung der Eigenschaften eines guten Concerts.

Quelle Heinrich Christoph Koch: Musikalisches Lexikon, welches die theoretische und praktische Tonkunst, encyclopädisch bearbeitet, alle alten und neuen Kunstwörter erklärt, und die alten und neuen Instrumente beschrieben, enthält. Frankfurt 1802

Den emphatischen Anspruch gemeinsamer produktiver Musikrealisierung formuliert der Frankfurter Orchestermusiker Carl Gollmick 1848 folgendermaßen:

Ein Orchester tritt nie selbständiger auf als in der Symphonie. […] Sie bildet für das Orchesterpersonal einen eigenen Staat, worin jedes Mitglied ein freier Bürger, ‚eine kleiner König rund für sich‘ ist. Sie vereinigt mit ihren tausend unsichtbaren Fäden alle Mitwirkenden zu einem Bunde, wo alles irdische abgestreift, jedes Herz die Religion der Tonkunst inniger als jemals fühlt. […] Man sollte Todfeinde eine Symphonie mitspielen lassen und sie würden von geheimer Sympathie umschlungen Brüder sein müssen. Wenichstens [sic] so lange, als die Symphonie dauert“. (AMZ 50, 1848, S.129; zit. nach R. Schmitt-Thomas 1969 S. 708)

Quelle MGG (neu) Bärenreiter Kassel 1996 Sachteil Bd. 5 Artikel Konzertwesen Sp. 696

* * *

Zu guter Letzt noch ein Hinweis: ich habe in den Schluss eines früheren Blog-Artikels einen herrlichen youtube-Film eingefügt, der vielleicht noch zur heilsamen Irritation darüber beiträgt, was Musik im klassischen Sinn heute tatsächlich „aushalten“ kann, ohne sich selbst zu verraten. HIER.

Noch wichtiger wäre der Blick auf das nächste Internet-Konzert des Gürzenich-Orchesters am 20. Februar, mit dem Viola-Konzert von Bartók, nein, insgesamt wieder mit einem unerhörten, ja, sensationellen Programm, im Mittelpunkt (?) Ligetis „Atmosphères“. Zur Information vorweg die entsprechende Internetseite des Orchesters: Hier.

Nachspiel (Ernüchterung) 11.2.2018

Jemand äußert sich zu diesem Blogeintrag: ich mag keine Musikerbilder, da scrolle ich ganz schnell durch. Dann lieber Karajan. (Das ist ironisch: Karajan hat am liebsten sich selbst im Film gesehen, statt der Musiker lieber ihre Instrumente; es sollte aussehen, als spielten sie von selbst.) Heute bin ich zufällig mit einer scheinbar ganz ähnlichen Situation konfrontiert, nein, nicht konfrontiert: das Fernsehen läuft zufällig (in meinem Rücken), ich höre beiläufig Brahms, drehe mich zuweilen um, alles ist anders als am 6. Februar, obwohl die Bilder sich gleichen. Eine Konserve aus dem Jahre 2007. Gleich wird wieder Olympiade laufen, oder was Karnevalistisches.

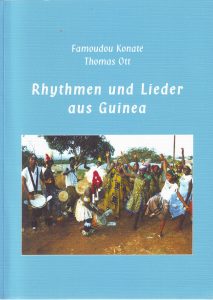

Ist das wahr? Es fehlt die Aura. Oder bilde ich mir das ein? Musik im Fernsehen, ist das doch „Brimborium“? (Das Wort ist zu stark, zu positiv.) Oder nur zu Adornos Zeiten, in den 60er Jahren? Eine Situation, die lähmend wirkt. 2007. Lebt es noch? Eine fast historische Aufnahme – oder eben gerade nicht. Der 20. Februar wird es zeigen (eine sorgfältig) vorbereitete Situation. Heute aber geht es um Bach, b-moll-Fuge, wie gestern Abend erlebt: nur die Zwischenspiele. Und um Guinea (als Kontrast).