Ad infinitum bis genau 26. Oktober 2018 23:59 Uhr

Eine Fernsehsendung, in die ich dank der HEUTE-Show geriet und die ich sonst nur sporadisch sehe, hat mich heute vom ersten bis zum letzten Beitrag fasziniert. Und mehr noch: es war, als ob sie mich gemeint hat. Das geht einem aber oft so, wenn man bemerkt, dass man all dies möglichst bald wiederholen will, und zwar nicht nur einmal. Hoffentlich ist das weiter abrufbar, sagt man dann. Das ist wie bei einem Kind, dem man eine Geschichte erzählt: es schaut mit großen Augen, schaut und schaut, und am Ende sagt es: Nochmal erzählen! Und dann muss alles noch einmal kommen, möglichst mit genau denselben Worten!

Manches kannte ich: z.B. Jan Wagner, Dorothee Oberlinger, manches müsste ich schon viel länger gekannt haben, z.B. Mia Couto aus Mozambique, anderes wird mich noch länger beschäftigen, z.B. die Loop-Ausstellung in Wolfsburg. Es soll sich mit meinem alten Thema der Wiederholung verbinden und vor allem in genau dieser Zusammenstellung noch oft wiederholen: diese Sendung.

Hier im externen Fenster öffnen!

Hier im externen Fenster öffnen!

Oder zunächst nur etwas lesen?

Was bedeutet Loop? Siehe Wikipedia hier.

Und Loop in Wolfsburg (château de loup)? HIER.

Die neue CD, noch ungeöffnet, der Plan: sie oft zu hören. Wie auch die Pariser Quartette mit „The Age of Passion“ (Karl Kaiser)

Dorothee Oberlinger in der Aspekte-Sendung ab 35:43

Jan Wagner in der Aspekte-Sendung ab 18:43

Die nun folgende Mail, mit der es vor zwei Jahren begann, ist nicht an ihn, sondern an mich gerichtet:

Am 16.11.2015 um 12:11 schrieb Klaus G.: Lieber Jan, meinem verbliebenen religiösen Bruder hatte ich zu seinem (und meinem) Geburtstag den Gedichtband „Regentonnenvariationen“ zukommen lassen, worüber er sich sehr angetan geäußert hat und mir, der ich den Band gar nicht selbst besitze, daraus das Gedicht „die Etüden“ in Kopie zugesandt. Nun weiß ich nicht, ob du das kennst, egal: ich schicke diese Kopie, denn das Werk ist zu schön, als dass man es nicht kennen sollte.

Ich hoffe es geht dir gut, ich kann über mich zumindest nicht wirklich klagen. Ich habe kürzlich meinen auch ziemlich alt gewordenen Geigenbauer aufgesucht, um die (neue) Geige etwas richten zu lassen, klingt jetzt schön, aber das Unwägbare alter Instrumente fehlt. Vielleicht kauft er mir einen Bogen ab, ich habe zu viele.

Sei freundlich gegrüßt von

Klaus

Immer wieder merkwürdig: der Klavierunterricht als Kindheits(alp)trauma, zumal es doch bei diesen Etüden offenbar um boogie-woogie-Figuren ging. Kinder lieben Loops, Reime, Verse, Formeln, warum nicht am Klavier? „all die zweiviertel- und dreisechstel etüden“ – kaum vorstellbar – aber vielleicht entsteht gerade aus diesem Gebräu ein Gedicht wie dieses, „jene schimmernde lampe tee auf dem tisch“. Versinkt „das schwarzlackierte ungetüm“ – der Flügel – in dem sie (die Klavierlehrerin ist angeredet) etwas hören konnte, was ich nicht verstand. Und wird hier hörbar.

Im Aspekte-Beitrag spricht Jan Wagner abschließend (ab 24:05 bis 24:40) das Gedicht „selbstporträt mit bienenschwarm“ aus dem neuen Band, der auch diesen Titel trägt:

In seiner Arbeit geht es um größtmögliche Freiheit auf dem engsten Raum! (Felicitas Hoppe über Jan Wagner)

Zitat (J.W.): Lyrik war immer schon eine Sache, die sozusagen eher im Halbdunkel stattfand. Oder in einer Nische existierte. Die gute Nachricht ist: sie existiert seit Jahrtausenden, und sie ist immer noch da! Das Wahrnehmen von Welt durch Sprache. Und das … probieren zu verstehen, was uns umgibt, indem man Vergleiche benutzt. Etwas ist wie etwas anderes. Das macht ja jedes Kind. Oder der ganz natürliche Zugang zu Metaphern. Der Donner hat große Füße. Das sagen Kinder. – Bei mir war das mit 15,16, wo ich Georg Heym und Georg Trakl zum Beispiel las, auch noch andere Dichter, und dachte: das ist unendlich faszinierend. Aber .. nein, man fällt nicht vom Himmel, und.. und .. man arbeitet sich lange ab an solchen Vorbildern, probiert sehr lange… herauszufinden, wie das überhaupt geht. Und man muss auch lange lesen, um auch Klischees zu vermeiden. Es wimmelt da von Fallen, und ein Gedicht ist so kurz, und manchmal nur 10 oder 6 Zeilen lang, es reicht ein winziger Fehler, und alles ist kaputt. (23:27)

Beitrag über (mit) Jan Wagner endet bei 24:40

***

Zu klären wäre, was Dorothee Oberlinger beiläufig erwähnte, dass die Melodie, die sie spielen werde, – der Mittelsatz eines Bach-Cembalo-Konzertes, ich hätte jederzeit behauptet: „eine der schönsten Melodien von Bach“ – auf Telemann zurückgeht! Ich schaue nach im BWV-Schmieder (sicher veraltet), also BWV 1056, da steht: Den 2. Satz der Nr. 1056 (5. Konzert) übernahm Bach in die KK „Ich steh‘ mit einem Fuß im Grabe“ (vgl. Nr. 156) . Und dort steht: Der Instrumentaleinleitung liegt der 2. Satz des f-moll-Violinkonzertes, das nur in einer Klavierbearbeitung überliefert ist und dessen ursprüngliche Tonart wohl g-moll gewesen ist, zugrunde.

Also: was ist genau mit Telemann? Erster Hinweis auf Ulrich Siegele hier. Oder lieber Steven Zohn hier.

This middle movement closely resembles the opening Andante of a Flute Concerto in G major (TWV 51:G2) by Georg Philipp Telemann; the soloists play essentially identical notes for the first two-and-a-half measures. Although the chronology cannot be known for certain, Steven Zohn has presented evidence that the Telemann concerto came first, and that Bach intended his movement as an elaboration of his friend Telemann’s original.

Und nun – hören Sie: HIER.

Soviel Zeit musste sein (eine sehr beliebte Redewendung, wenn man sich thematisch verzettelt). Aber für Bach ist keine Stunde zuviel! Übrigens habe ich die obige CD vor allem bestellt, weil mich die Telemann-Interpretation im Blick auf Bachs Solissimo-Werke für Geige interessiert.

LOOP Über die Endlosschleife in der Aspekte-Sendung ab 24:45

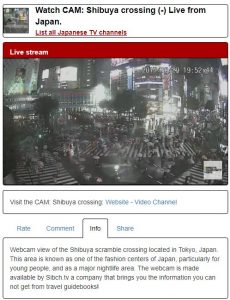

Zur Shibuya-Kreuzung in Tokyo 29.10.2017 kurz vor 12 Uhr (s.u.) und: LIVE

ZITAT Aspekte-Text:

Dazu hören Sie eins der bekanntesten Popmusikstücke, das gänzlich aus Loops besteht: „I feel love“, gesungen von Donna Summer. (Ersatz vielleicht hier?)

Zitat Aspekte-Text:

Zusammen ergeben Bild und Ton die Quintessenz des Loops. Der Loop, die Endlosschleife, entsteht nicht durch die Menschen oder die Autos, denn es sind ja immer neue Menschen und Autos, die die Kreuzung passieren, sondern durch die sich pausenlos wiederholende und scheinbar nicht zu unterbrechende Ampelschaltung. Sie gibt den Rhythmus vor, nach dem Menschen und Autos sich richten. Für den Wechsel der Ampelsignale gibt es viele Entsprechungen: Ein- und Ausatmen, Tag und Nacht, die Jahreszeiten, Werden und Vergehen, also all das, was man den Rhythmus des Lebens nennt; etwas, das beruhigend und beunruhigend zugleich ist, wie Donna Summer’s Gesang zugleich tröstlich und nervtötend sein kann. Chaplins Film zeigt wie kein zweiter Film, worum es geht. Die endlose Schleife der Fabrikarbeit mit ihren sich wiederholenden Vorgängen, und das Individuum, das versucht dennoch seine Pirouetten zu drehen. Eine Ausstellung in Wolfsburg erkundet jetzt alle Erscheinungsformen der nicht endenden Wiederholung. Und zwar in einem ziemlich großen Bogen, der vom tibetischen Rad des Werdens mit seinem unendlichen Kreislauf der Wiedergeburt bis zu Stanley Kubricks „2001“ und zu apples neuem Hauptquartier reicht: überall sich drehende Räder, Kreise, Schleifen. Es ist als wären das harmonisch Runde und die grenzenlosen Räume Merkmale eines Jahrtausende alten Exorzismus, eine Methode, sich irgendwie gegen die Zeit zu behaupten. (Gregor Schneider, Künstler:) „Mit diesem Begriff Unendlichkeit kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Aber woher kommt die Faszination von Unendlichkeit? Vielleicht weil wir sterben, vielleicht weil wir wissen, dass wir e-n-d-l-i-c-h sind?“ Eine Fraktion der Künstler, die in Wolfsburg zu sehen sind, geht das Problem von der anderen Seite an. Etwa ??? Norman. Sie hängen kleine und kleinste Teile aneinander, statt Harmonie: Irritation. Und vielleicht ist die zunächst simpel erscheinende Wiederholung manchmal sogar das raffiniertere Mittel, nämlich eins, das die Sinne schärft. – Im Zentrum der Ausstellung: Gregor Schneiders Installation BAD. Eine begehbare Serie, ein Parcours von 21 Badezimmern-Nachbauten, durch die man sich nahezu unbegrenzt lange bewegen könnte. Jedes Badezimmer im 70-ger, 80-er Jahre Styling, also aus der Zeit, in der Gregor Schneider Kind war, gleicht dem nächsten, sogar bis zum Schmutz in der Steckdose. (Gregor Schneider:) „Das ist meine Erfahrung, dass ich nur bestimmten Dingen Aufmerksamkeit schenke – und dass durch eine Wiederholung, also durch eine Quantität auch eine Qualität entstehen kann. In der Art und Weise, wie ich Dingen Aufmerksamkeit schenke, und für mich, der auch die Welt verrückt oder verrutscht, wahrnimmt, – es ist ein Versuch, sich diese Welt begreifbar zu machen.“ – Einer der ersten verbürgten Film-Loops aus dem Jahr 1896 von Thomas Edison. Nur aus praktischen Gründen wurde der Kürzestfilm im Kino im Dauer-Loop gezeigt. Das Publikum reagierte bei jeder Wiederholung anders. Zuerst gespannt, dann immer lauter johlend, was zeigt, dass jemand, der sich wiederholende Dinge ansieht, nicht immer denselben Gedanken denkt. (Ralf Beil, Museumsdirektor Kunstmuseum Wolfsburg:) „Es geht eigentlich um das Gegeneinander von Linearität, linearem Zeitbegriff und dann wirklich zyklischem Zeitbegriff. Das was ich mir eigentlich wünsche, dass Besucher/innen, die in die Ausstellung kommen, dass die mal nachdenken über diese Zyklen, die sie nicht ändern können, in die sie einfach eingespannt sind, und dann natürlich in die vermeidbaren negativen Loops, die sie in ihrer privaten Beziehung, die sie im Alltag erleben, und dass da etwas passieren kann.“ War der Loop, trotz seiner Allgegenwart, bisher ein unterschätztes Phänomen, dann ändert sich das vielleicht mit der Ausstellung in Wolfsburg. (Ende 28:48) (Autorin des Aspekte-Beitrags: Miriam Böttger).

Heute (29. November) in der SZ

Aufpassen, ab wann der Artikel online steht, sonst: ab zum Kiosk! Der Artikel gibt einiges an Stoff zum Denken, dazu später mehr.

Quelle: Süddeutsche Zeitung 29. November 2017 Seite 10 das digitale Walross Sounds ohne Ende und die Dominanz des Viervierteltaktes – die Berliner Software Ableton ist weltweit das Standardinstrument des zeitgenössischen Pop / Von Jan Kedves