Oder – muss es pulsieren?

Es ist ja die Frage, ob Heraklit wirklich „panta rhei“ gesagt hat oder „panta chorei“ (alles geht weiter). Mir wäre lieber: alles scheint fließend zu pulsieren, oder etwas in der Art.

Das obige leicht verformte Panoramabild entstand am Strand von Texel eher wegen des Meeres unter Inkaufnahme meiner Person, jedoch unzweifelhaft gerade als ich versuchte, Texte von Susanne K. Langer zu erinnern und mit den hier beobachteten Phänomenen in Verbindung zu bringen. Das folgende Video fand ich später im Hotel am Computer und habe es gegen wachsenden inneren Widerstand eingesetzt, der bei der Suche entstand: die angebotene Funktion der Youtube-Filme ist gewöhnlich genau die, die mir weniger willkommen ist: „Entspannung“ im Sinne von Dösen (Träumen ist der meistgebrauchte Euphemismus dafür). Mich interessiert Konzentration. „Interesseloses Wohlgefallen“.

(Für den Fall, dass Sie einfach weiterlesen wollen, verlinke ich das Video auch noch im externen Fenster: HIER. Der Klang ist mir zu metallisch. Und irgendwie hohl. Andererseits hört man das Geröll kleiner Steine, wenn auch der reale Klang sich unterscheidet von dem, der vom Mikrofon registriert und „verengt“ wird. Näheres dazu unten von Bernie Krause, dessen Aufnahme allerdings ein gewaltigeres Wogengemisch abzubilden sucht. Siehe hier Tr. 1.3)

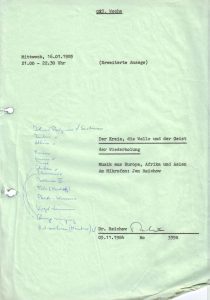

Vor vielen Jahren habe ich eine WDR-Sendung gemacht, in der ich alles unterbringen wollte, was mir seit der Staatsarbeit über Wagners „Tristan“ zur Wasser-Thematik durch den Kopf gegangen war: „Der Kreis, die Welle und der Geist der Wiederholung“ – war dies der Titel? Ganz sicher bin ich nicht. „Sind es Wellen sanfter Lüfte“ hätte ich zitiert, des weiteren die beinahe letzten Worte Isoldes „In dem wogenden Schwall, in dem tönenden Schall, in des Welt-Atems wehendem All –, ertrinken, versinken –“ all dies hätte ich repetiert und mit den Erfahrungen orientalischer und afrikanischer Musik verbunden. Etwas daran fühlte sich nicht gut an. Eigentlich will ich diesen Ideen heute nicht aufs neue – zum wievielten Male? – nachgehen. Nicht versuchen, ihnen Aspekte abzugewinnen, die ich damals nur geahnt habe, aber letztlich auch loswerden wollte. Von Wagner zu Schopenhauer zur indischen Musik, das schien ebenso verführerisch wie irreführend. Es sollte aber zu neuen Ausblicken führen. Ich habe das Datum wiedergefunden: 16. Januar 1985, die Programmvorlage und sogar den handgeschriebenen Entwurf der Musikfolge. (Neu: siehe nachfolgenden Blog-Artikel hier).

Jetzt, nach der Langer-Lektüre, schien mir alles besser mit der Wirklichkeit kompatibel, die Wellen, die ich hörte, und die Wellen in Wagners Tristan, die kurzen chromatischen aus zwei Achteln plus Triole und die Sequenz „Mild und leise, wie er lächelt“, „Seht ihr’s, Freunde, seht ihr’s nicht?“. Oder was ich jetzt auch hörte, innerlich, die Hebriden-Ouvertüre. Ein gegliedertes Kontinuum. Struktur. Rhythmus. In einfachster Form eine Pendelbewegung. Ich versuchte also einen Text von Susanne K. Langer sinnlicher zu verstehen, indem ich ihn draußen – unter freiem Himmel, vorm offenen Meer – rekapitulierte und den Wellen zuhörte.

Ich hatte tatsächlich zunächst eine Serie von ca. 20 Bildern hier eingesetzt, um den folgenden Langer-Text psychologisch (physisch) zu „vertiefen“, und hatte dann bemerkt, dass nichts Entsprechendes von ihnen ausging, während das Video sofort die gewünschte Reaktion auslöst. Selbst in der Vorbereitung, als ich – durch andere Videos beunruhigt – noch den Verdacht hegte, dass Ton und Film aus unterschiedlichen Quellen genommen und einfach zusammengefügt sein könnten. Die Erinnerung an das echte akustische Erlebnis, die ehemals direkte Beobachtung, war stärker; in meinem Fall dann aber doch wieder nicht der gegenwärtige Texel-Strand, sondern der evozierte Atlantik bei Windstille, eine Erinnerung, ein Strand von damals, in Porto Mos an der Algarve.

Susanne K. Langer (Seite 246)

Das eindrücklichste den meisten Menschen vertraute Beispiel für Rhythmus ist jedoch das Brechen der Wellen in einer gleichmäßigen Brandung. Jede neue auf den Strand zu laufende Woge wird durch die Unterströmung der zurückfließenden geformt und verstärkt ihrerseits durch den Sog das Zurückweichen der vorherigen Welle. Die beiden Ereignisse sind nicht scharf voneinander zu trennen. Dennoch ist eine brechende Welle ein Ereignis, wie man es sich bestimmter nicht wünschen kann: eine echte dynamische Gestalt.

Derartige Phänomene in der unbelebten Welt sind starke Symbole der lebendigen Form, gerade weil sie selbst keine Lebensprozesse darstellen. So betont beispielsweise [der] Gegensatz zwischen dem scheinbar vitalen Verhalten und der offensichtlich anorganischen Struktur von Meereswellen den reinen Schein des Lebens und liefert unserer geistigen Anschauung die ersten Abstraktionen ihres Rhythmus. Darin besteht die wichtigste Funktion von Symbolen. Ihre zweite Funktion soll uns ermöglichen, die gewonnenen Begriffe zu manipulieren. Dazu ist mehr nötig als das Erkennen von sogenannten „natürlichen Symbolen“, nämlich ein überlegtes Herstellen expressiver Formen, die auf verschiedenen Wegen verwendbar sind. Solche von uns produzierten Gestalten, die uns einen logischen Einblick in Fühlen, Vitalität und Gefühlsleben verschaffen, sind die Kunstwerke.

Quelle Susanne K. Langer: Form und Fühlen / Eine Theorie der Kunst / Aus dem Amerikanischen übersetzt von Christiana Goldmann und Christian Grüny / Mit einer Einleitung, Literaturverzeichnis und Registern herausgegeben von Christian Grüny

Ich bin in diesem Augenblick reif, Musik zu hören, am liebsten übersichtlich, nur zwei Individuen bei der Arbeit bzw. beim Spiel, dem gegliederten Zusammenspiel, Mozart, Violine / Viola, gerade auch im Wechsel mit Michael Haydn. (Ich werde die ganze lange Rückfahrt damit „ausfüllen“; und so haben wir die CD wohl drei oder vier Mal hintereinander gehört.) Der sonst so eklatante Qualitätsunterschied zwischen Mozarts und M. Haydns Kompositionen – erstaunlich instruktiv, Landschaftsunterschiede, verschiedene „Uferformationen“. – Nicht vergessen: ich werde in Langers Text nachher noch etwas zurückgehen: ihre Beschreibung der Pendelbewegung.

(Fortsetzung folgt)

Der Klang der Wellen stand hier nicht mehr im Zentrum (vielmehr ihr Rhythmus, ihre schiere Abfolge), trotzdem ist interessant, was ein Klang-Fachmann wie Bernie Krause dazu sagt:

Auf den ersten Blick scheint das Vorhaben, akustische Aufnahmen vom Wasser zu machen, unkompliziert: Stell ein Mikrofon auf und drück den Aufnahmeknopf. Aber sosehr ich mich anstrengte, meine ersten Versuche, den Klang des Wassers einzufangen, wollten einfach nicht recht gelingen. Wir sind so visuell orientiert, dass die meisten Menschen, die einigermaßen gut sehen, dazu neigen, zu hören, was sie vor Augen haben. Wenn wir den Blick auf die Wogen weit draußen auf dem Meer richten, filtern Ohren und Hirn in der Regel alles heraus außer dem Donnern und Krachen der Wellen, die Ferne und unglaubliche Kraft suggerieren. Schauen wir hingegen auf die Vorderflanke der Wellen, die an den Strand spülen und im Sand zu unseren Füßen brechen, hören wir die Bläschen knistern und prasseln, während das Geräusch der fernen Brecher in den Hintergrund tritt.

Mikrofone haben jedoch weder Augen noch Hirn. Ohne Unterschied nehmen sie alle Geräusche in ihrer Reichweite auf. Wenn ich also, überlegte ich, die Klänge einer Meeresküste wiedergeben will, muss ich eine ganze Reihe verschiedener Aufnahmen aus unterschiedlichen Distanzen machen: ein paar Hundert Meter vom Ufer entfernt, auf halbem Weg zwischen den grasbewachsenen Dünen und dem Ufer und direkt am Ufer. Mit Hilfe einer Klangbearbeitungssoftware, mit der ich zu Hause alle Aufnahmen auf unterschiedlichen Ebenen kombiniere, kann ich auf diese Weise Tonmaterial erzeugen, das ganz ähnlich klingt wie die magischen Kläne der Meereswellen. Aber was ist es eigentlich, was ich da aufnehme? Was ist Klang?

Quelle Bernie Krause: Das grosse Orchester der Tiere / Vom Ursprung der Musik in der Natur / Aus dem Englischen von Gabriele Gockel und Sonja Schumacher / Verlag Antje Kunstmann München 2013 / ISBN 978-3-88897-870-8 (Zitat Seite 26) Noch einmal der Link zur Aufnahmensammlung, die zu diesem Buch gehört: HIER.

Susanne K. Langer: Pendel ZITAT

Wo der symbolische Prozess hochentwickelt ist, übernimmt er praktisch den Bereich der Wahrnehmung und des Gedächtnisses und drückt sämtlichen geistigen Funktionen seinen Stempel auf. Doch selbst in seinen höchsten Tätigkeiten folgt der Geist noch dem organischen Rhythmus, der die Quelle der vitalen Einheit ist: Dem Entstehen einer neuen, dynamischen Gestalt in eben dem Prozess, der eine frühere sich auflösen lässt.

Solche echten Rhythmen finden sich auch in der anorganischen Natur. Rhythmus ist zwar das Fundament des Lebens, aber nicht darauf beschränkt. Das Schwingen eines Pendels ist rhythmisch und wird nicht erst durch unsere organisierende Interpretation dazu (obwohl dank ihrer für uns aus einer bloßen Abfolge von Tönen – und mehr nehmen wir ja nicht wahr, wenn wir beispielsweise einer Uhr lauschen – ein Rhythmus entsteht). Die kinetische Kraft, die ein Pendel zum höchsten Punkt schwingen lässt, schafft das Potential dafür, dass es wieder zurückschwingt; das Aufbringen kinetischer Energie bereitet den Wendepunkt und das Zurückschwingen vor. Das allmähliche Abnehmen des Schwingungsbogens aufgrund der Reibung ist normalerweise nicht unmittelbar zu beobachten, daher scheint sich die Bewegung exakt zu wiederholen. Andererseits zeigt ein springender Ball eine rhythmische Bewegung ohne jedes Gleichmaß. Das eindrücklichste den meisten Menschen vertraute Beispiel für Rhythmus ist jedoch das Brechen der Wellen in einer gleichmäßigen Brandung.

(Susanne K. Langer a.a.O. Seite 246. – Fortsetzung siehe ZITAT oben)

Ein besonders schönes Beispiel für nicht-intentional angelegte Rhythmen ist das Läuten der Glocken. (JR)