Ein heterogenes Wochenende

An dieser Koinzidenz ist nichts zu beschönigen:

Wie hätte ich mich entschieden, wenn die Daten sich geschnitten hätten? (Keine Frage!) 1965 haben wir die Uraufführung der „Soldaten“ in Köln miterlebt, und ich hatte die Entscheidung meines Lebens noch nicht getroffen (siehe hier und hier). Die kam mit der Orient-Tournee 1967. Vorher allerdings Gründung einer Familie 1965, Geburtsjahr J.M. 1966, – und wer weiß, ob ich ohne diese beiden Ereignisse heute einen solchen Samstag auf einen solchen Freitag folgen lassen würde. Nur eins steht fest: die „Soldaten“ gehörten (wie Darmstadt und der Orient) zu meiner Strategie der privaten Globalisierung, die ich auch bei Zimmermann hätte entdecken können; allerdings störte mich das, was ich für Gigantomanie hielt, in der Nachfolge der Gesamtkunstwerke, die später in Stockhausens „Licht“-Zyklus gipfelten. Mir schien die Idee Bartóks, im Kleinsten das Größte zu sehen, wahrhaft zukunftsträchtig; mit Marius Schneider ein ägyptisches Fellachenlied als ganz große Kunst zu respektieren (ohne das vorgegebene Brimborium irgendeiner Theorie). Zimmermanns Wort von der Kugelgestalt der Zeit faszinierte mich, zugleich verstand ich seine „Rheinischen Kirmestänze“, denen ich im WDR-Archiv begegnete, als unangenehme Demonstration der Herablassung. Ich irrte mich. (Eine „Brotarbeit“, kein Gesinnungsprotokoll.) Mir schien das riesige Feld der Musikethnologie, die Kontinente der indischen, iranischen und arabischen Musik, ob Kunst- oder Volksmusiken, all dies schien mir fürs Leben absoluten Vorrang zu haben. Ansonsten natürlich die Klassiker, mit denen ich seit der Kindheit unentwegt umging, Bach vor allem. Weiterhin interessierte mich nun jede Entwicklung in der Neuen Musik, wenn sie andere, „fremde“ Kulturen berührte, einschloss oder wenigstens berücksichtigte, etwa Stockhausen mit seinen „Hymnen“, György Ligeti, unter den Jüngeren Kevin Volans, der eher bei mir (in der WDR-Abteilung „Volksmusik“) produzierte als in der „Neuen Musik“. Walter Zimmermann, der in mehreren Radiosendungen über seinen Besuch der Oase Siwa berichtete. Johannes G. Fritsch, der 1979 zum „Weltmusik-Kongress“ in Vlotho (!) rief.

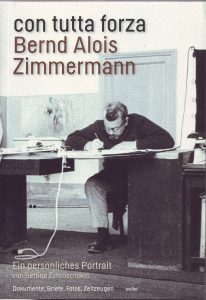

Nun ist dieses wunderbare Buch erschienen, von dem ich mich nicht wieder lösen kann, fast so, als sei ich gerade mit diesem Leben, das uns da greifbar und plastisch entgegentritt, besonders eng verbunden. Was in unseren parallel verlaufenen Jahren am gleichen Ort (Köln) sicher nicht der Fall war. Jetzt um so mehr, als mit diesem Erinnerungsbuch auch die ganze Generation vorher ins Bild rückt, die durch den Krieg und die Zeit zwischen den Kriegen geprägt war. Kurz: meine Eltern, für die Namen wie Dietrich Stoverock (Berlin) oder Jan Natermann (Detmold) schon ein Begriff waren. Oder Wilhelm Maler (*1902), dessen „Beitrag zur durmolltonalen Harmonielehre“ im Bücherschrank meines Vaters stand.

Merkwürdig, dass ausgerechnet dieser Maler (ohne h) mit dem jungen Zimmermann ein grundlegendes kreatives Problem teilte; so schrieb Zimmermann am 17. September 1940 aus Frankreich an „Jean“ (wohl Jan Natermann):

Zum soundsooften Male muß ich wieder über die Relationen von Werk und Schöpfer, d.h. in unsere Sphäre übersetzt, von Werk und Leidenden nachdenken, um damit gleichzeitig an Malers „Komponierleiden“ zu erinnern. (Maler hatte ganz recht.) Den Einfall als solchen empfange ich nicht ohne weiteres beziehungslos zum Instrument. Es ist nicht so, als ob der Einfall urplötzlich da wäre. Dies trifft meistens nur für sein rhythmisches Gerippe. Die Gestaltung ins Einzelne, in die ausdruckgebende Wendung, gewissermaßen in die Pointe oder in das Charakteristikum bringt die Erarbeitung am Klavier. Das ist natürlich immer der Fall, wie man überhaupt in diesem Falle keine endgültige Regel aufstellen kann. Zudem ist dieses Erarbeiten nicht ein Probieren und Experimentieren, sondern ein Erfühlen und Ertasten einer gefühlten Wirklichkeit, gewissermaßen eine Übersetzung eines Fixum aus dem Unbewußten ins Bewußte, und ich glaube, daß gerade dieser Geburtsprozeß der leidbringende Faktor des Komponierleidens ist. Was ich bei Maler so einmalig finde, ist, daß bei ihm der formale Aufbau und das Gesicht des ganzen Werkes schon wie ein Plan fertigliegen – gewissermaßen (aber das nur in der übertragenen Bedeutung) füllt er, oder besser gesagt, gießt er den Inhalt in die bereitgestellte Form. Eine Erfüllung von Form und Schale mit lebenspendendem Blut und Geist. Vielleicht ist bei ihm das geistige (oder intellektuelle?) Prinzip das Maßgebliche?

Die Fortsetzung dieses Briefes schrieb Z. am 25. September 1940 aus Polen, („Die Fahrt war große Scheiße“). Ich kenne diesen Marschweg aus den Briefen eines Onkels (des Bruders meiner Mutter), der schließlich in Russland ums Leben kam; er hatte andere Probleme gehabt, nämlich ob er je seine Tischlerlehre werde beenden können. Zimmermann: „Ein unvorstellbarer Gedanke, wenn man in Erwägung zieht, daß das Studium, wenn auch nur zeitweilig wieder aufgenommen werden kann. Eine große Scheiße ist es, daß hier weit und breit kein Klavier aufzutreiben ist. Ich persönlich glaube allerdings nicht so ohne weiteres, daß wir hier aufgelöst werden.“

Ich zitiere aus einem einzigen Brief um anzudeuten, wie fesselnd die Lektüre jeder Buchseite ist, wieviel vom Menschen (diesem einen und allen anderen) zum Vorschein kommt. Unversehens schildert er an gleicher Stelle die Landschaft, die auf ihn einwirkt:

Die Landschaft ist nicht ohne Reiz. Der gewohnte Anblick und das Gesicht, das nur der Osten hat. Eine Weite und ein Offensein, denen auch die weitausholenden und sanften Linien des Horizontes eine sich herabsenkende, beschattende und einsam, grau machende Melancholie nicht nehmen können. Und dieser Atem der Landschaft bildet diese Menschen, legt Schatten um Augen und Mund, macht die Linien gröber, breitgestrichener und schwerer. Ich muß bekennen, daß diese Gegend hier in ihrer Art sehr viel größer und schwerer macht und verantwortlich, ernst, vielleicht langsam und müde, vor allen Dingen stimmt sie traurig; sie verliert von ihrem Dasein, wenn die Sonne scheint; dann werden die Weiten unerträglich und ohne Sinn.

Es sind differenzierteste Beobachtungen, die sich in seinen Briefen finden. Man wundert sich nicht, dass er in seiner Kriegsausrüstung Gedichte von Trakl mitführt und Nietzsches „Jenseits von Gut und Böse“ mit handschriftlichen Bemerkungen versieht. Er ist 22 Jahre alt!

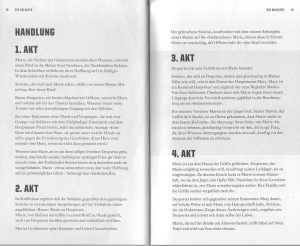

„Die Soldaten“ (Drama / Lenz)

„Die Soldaten“ (Oper / Zimmermann)

Ich habe die „Kugelgestalt der Zeit“ immer als eine Introspektion verstanden, eine Summe aus Erinnerung, Wahrnehmung und Projektion, die innerhalb des „runden“ Horizontes gleichrangig aktiv sind. Ob Augustinus damit zu tun hatte, von dem ich nur dank eines Buches von Karl Jaspers (6.XII.1961) wusste, kann ich nicht sagen. Denn über eine Ahnung ging es sicher nicht hinaus, zumal mir der katholische Hintergrund Zimmermanns völlig fremd war. Jetzt erwarte ich aus diesem Buch deutlichere Konturen. Andererseits ist der Leitbegriff ohne mein Zutun regelmäßig wiedergekehrt, wenn auch für mich immer auf Indien bezogen, d.h. auf „the leelas of raga and tala“. Zuletzt etwa 2011 beim Altstadtherbst in Düsseldorf:

oder HIER in Motion.

oder HIER in Motion.

Eine Kommilitonin Zimmermanns, eine Pianistin, die auch komponierte, erinnert sich:

Die Unterschiede sind eminent. Ich kann das ästhetische Prinzip, schöne Linien zu entwickeln, nicht aufgeben. Z. ist konsequent im Durchhalten der dissonanten Struktur…

Quelle con tutta forza Seite 110 (Erinnerungen der Pianistin Lieselotte Neufeld)

Ein Essay des Komponisten Michael Denhoff über das Phänomen ZEIT bei Bernd Alois Zimmermann: Hier.

Man kann sich nicht vorstellen, dass eine Oper wie „Die Soldaten“ ohne die Erfahrung des Krieges geschrieben wird, noch weniger, dass man heute – da die neuen Kriege täglich Thema der Heute-Nachrichten und der Tagesschau sind -, eine solche Oper als rein ästhetisches Erlebnis auf sich zukommen lassen kann. Sie muss der Vorstellung der Realität irgendwie gewachsen sein. Ich muss gestehen, dass aus meiner Erinnerung an die Uraufführung geradezu stereotyp der Schock auftauchte, der uns jedoch nicht unerwartet traf: man hatte davon gehört, dass in der Schlussszene der gesamte Scheinwerferapparat auf die Bühne heruntergelassen wird und den Zuschauerraum in grelles Licht tauchen wird. Ich wusste nicht, dass die Idee vom Regisseur und nicht vom Komponisten stammte, aber es war leichter zu verstehen und weiterzuerzählen als der massivste musikalische Eindruck: Ihr alle seid gemeint, es geht um jeden von uns, niemand entgeht dem letzten Gericht.

Andererseits kann die Kunst unmöglich mit der Realität wetteifern.

Das dritte Kapitel des Zimmermann-Buches ist überschrieben: Der Krieg – „Dona nobis pacem“, und darin taucht die Frage auf, die B.A. Zimmermanns Tochter immer wieder ihren Gesprächspartnerinnen und -partnern gestellt hat: Hat mein Vater über den Krieg gesprochen? York Höller betont: „Er hat nie, ich betone nie, seine Kriegserlebnisse geschildert, niemals.“ Und Hans Zender sagt:

Er hat ein paar mal ganz schlimme Andeutungen gemacht dazu, was ihn das gekostet hätte. Er hat von bestimmten, besonders harten Erlebnissen gesprochen, hat sie aber nie detailliert beschrieben, aber man spürte an der Art, wie er darüber sprach, dass da ein Komplex angesprochen war, den er eigentlich nicht gerne ausbreitete. Aber was mir auffiel, war ein ganz eindeutiger Antikommunismus. Er projizierte damals auf den Kommunismus wohl seine Ängste vor dem Krieg, das hätte genauso Faschismus heißen können. Alles Totalitäre war für ihn die Bedrohung schlechthin, und das spürte ich aus seinen Bemerkungen über die Kriegszeit, die ihm offenbar furchtbar zugesetzt haben muss. Man spürt das ja, wenn einer nicht reden will, weil es ihn belastet. Deswegen habe ich auch nicht insistiert, dieses Thema weiter zu vertiefen. Vielleicht hätte man das tun sollen, aber damals… Es war vielleicht zu nah, es war noch nicht wirklich verarbeitet, hatte ich das Gefühl. Es muss ihn furchtbar getroffen haben – wie viele -zig Tausende dieser Generation.

Er hat nur einmal erzählt, wie er im Panzer gefahren ist und wie entsetzlich das war. Aber eigentlich nur ganz am Rande, er sprach überhaupt nicht gerne darüber. Vielleicht zeigt das die Tiefe der Erfahrung des Schreckens.

(Seite 102f)

Und dann taucht irgendwo das Wort „verarbeiten“ auf. Was aber kann man denn verarbeiten?

Wer es wirklich erlebt hat, kann es wohl nur verdrängen, beiseite drängen, York Höller erwähnt in diesem Zusammenhang Camus und das Stichwort „Trotzdem“: „dass man sich nicht unterkriegen lassen solle; auch wenn man in einem bestimmten Moment meint, nicht weitermachen zu können und sich nach dem Sinn fragt, trotzdem weiterzumachen.“

Das Wort „verarbeiten“ hat Zimmermann nicht verwendet, und wer auch immer: es könnte unmöglich heißen, dem Krieg einen Sinn geben. Sondern einfach (?) etwas anderes daneben-, dagegenzusetzen.

Heute sagt man – in der Tagesschau – bei Berichten aus Syrien: Ich kann die Bilder nicht mehr sehen! Beim Ende unseres Krieges war ich gerade 5 Jahre alt, meine Mutter war im Begriff, mit meinem Bruder und mir (vorn und hinten) auf dem Fahrrad aus Greifswald in Richtung Westen zu fliehen. Der reine Wahnsinn. Da bekamen wir Scharlach, und konnten unmöglich auf dem Fahrrad sitzen; Anklam stand in Flammen, die drohende Bombardierung Greifswalds konnte (wie ich heute weiß) nur durch kampflose Übergabe abgewendet werden. (Eine Handvoll einzelner Männer hat das geschafft.) In jedem Fall: Zufall, dass ich heute hier sitze und schreibe.) Als die Russen einmarschierten, fanden wir sie nett, Soldaten waren meistens sehr nett, nur unsere Mutter hatte seltsamerweise immer furchtbare Angst.

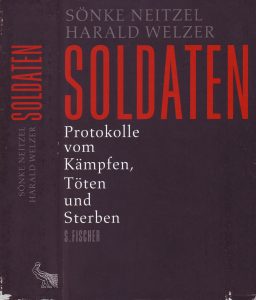

ZITAT Seite 193

Die Berichte über Verbrechen waren für viele Soldaten nichts Besonderes. Sie waren eingestreut in Erzählungen zu ganz anderen Themen, über den Kampf an der Front oder das Wiedersehen mit einem Freund in der Heimat, und sie kamen insgesamt eher selten vor. Aus heutiger Sicht lösten sie erstaunlich wenig Empörung aus.

Das Schlimmste an diesen Berichten sind die Zeugnisse, dass das Töten einfach Spaß gemacht hat, und ich spare mir hier jedes wirkungsbewusste Zitat. Zugleich frage ich mich, ob man mit einer Oper, die zweifellos mit einer Überwältigungsstrategie arbeitet, einer Steigerung aller nur möglichen Mittel, die Menschen von heute erreicht. Und wenn man sie „erreicht“, was will man damit erreichen? Schwer zu sagen, mit welchen Erwartungen man aufbricht, um „Die Soldaten“ in einer neuen Aufführung nach 53 Jahren zu erleben.

* * *

Programmheft 11. Mai 2018

Akteure, aktualisierte Fassung

Akteure, aktualisierte Fassung

Texte im Programmheft

Georg Kehren – Der Komponist als Visionäre: Zimmermanns Blick in die Zeitkugel S.17

Rainer Nonnenmann – „Gestern, heute und morgen“ Kreisbewegungen in Bernd Alois Zimmermanns „Die Soldaten S.27

Rainer Peters – Alle Dunkelheit und Schuld der Welt – Gedanken zum Preludio S.43

Ralph Paland – „Die Zukunft frisst sich bedrohlich in die Vergangenheit ein“ – Die Schlussszene (Nocturno III) in Bernd Alois Zimmermanns Oper „Die Soldaten“ und ihr musikdramatischer Kontext S.51

Alexander Kleinschrodt – Jenseits der Einseitigkeit: Eine Meditation über B.A. Zimmermann S.71

Letzte Seite der Biographischen Notizen im Programmheft:

Oben rechts: was ich 1965 gesehen haben muss. Oben links: was ich noch nicht wusste.

Was ich 6 Jahre später sah:

Was wir gestern gemeinsam sahen:

Damit hat der Vor- und Rückblick auf das Wochenende eine vorläufiges Ende. Anfang Sonntag 6. Mai 14:16 Uhr Ende Sonntag, 13. Mai 2018 10:08 Uhr.