Muss mich ein Interview mit dem Stradivari-Star interessieren?

Kurz gesagt: es gibt darin wenig Sätze, die nicht irgendwie voraussagbar wären. Und erst recht keine bemerkenswerten Aussagen spezifisch über Musik. Natürlich setzt das Handelsblatt von vornherein andere Akzente als das Magazin der Süddeutschen, – oder sind es genau die gleichen? -, nämlich reiche Menschen, wertvolle Instrumente, das modische Outfit, U- und E-Musik, André Rieu, der Feminismus … und wer in der Klassik richtig viel Geld verdient. Dann eine Frage, die vielleicht etwas aus der Reihe tanzt (zur Musik wohlgemerkt): „Wann hatten Sie das letzte Mal Tränen der Rührung oder vielleicht auch des Glücks in den Augen bei einem Konzert?“ Offenbar leicht misszuverstehen, denn die Geigerin antwortet: „Passiert dauernd. Ich habe sogar geweint, als Roger Federer die Australian Open gewonnen hat.“

Sicher nicht direkt mit einem Konzert vergleichbar. Aber die Interviewer gehen gern auf das neue Stichwort ein: „Über Ihr Verhältnis zu Roger Federer sollten wir noch mal reden.“ Und die so Ermunterte antwortet: „Haha! Alles gut. Wir kennen uns nur ein bisschen. Und wie Sie merken, sehe ich zwischen Musik und Tennis etliche Parallelen…“

Quelle Handelsblatt Magazin No. 3 – April 2018 (Seite 20ff) Titelgeschichte KÖNIGIN MUTTER Die Stargeigerin übers Klassikgeschäft.

Das interessiert mich, wird aber hier nicht weiter thematisiert; an anderer Stelle hat sie sich tiefergehend damit befasst, ein sehr lesenswerter Artikel im Magazin der Süddeutschen vom 24. November 2015. Zitat:

Der Geiger wie der Tennisspieler überwindet seine Ängste, und er braucht dafür seinen Kopf. Nicht der Sieg über einen anderen ist wichtig, sondern die Suche nach einem seltenen, kostbaren Moment. Das ist im Tennis mal ein Aufschlag, mal eine gelungene Vorhand – und das ist sehr oft eine Rückhand, die einhändige Rückhand. Wenn der Return, geschlagen mit der Rückhand, longline auf die Linie knallt oder sogar den Netzpfosten in einer Kurve umrundet, ist das wie ein Ton von erhabener Schönheit. Ein Ton, den nur eine dieser Bogentechniken hervorbringen kann, die sich nur noch wenige Musiker zutrauen.

John McEnroe hat einmal gesagt, die einhändige Rückhand sei der schönste Schlag der Welt, und das trifft es genau. Für mich ist Roger Federer der Tennisspieler, an dem ich mich nicht sattsehen kann. Diese Mühelosigkeit, mit der er zu spielen scheint, ist ja etwas, was man auch bei Musikern bewundert. Seine wunderbare einhändige Rückhand erinnert mich an einen großartigen Streicher. Präzision. Eleganz. Risikobereitschaft.

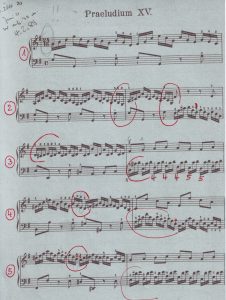

Die einhändige Rückhand sagt viel aus über den, der sich traut, in großen Momenten zu versagen, weil ihm so viel daran liegt, etwas Einzigartiges zu schaffen. Ebenso wie schwierige Bogentechniken nicht von vielen Streichern gepflegt werden, weil sie zu oft schiefgehen. Doch wenn sie gelingen, vergisst man den Ton, den sie erzeugen, niemals.

Quelle Süddeutsche Zeitung MAGAZIN 24. NOVEMBER 2015 Heft 47/2015 Zu schön, um wahr zu sein Kein Schlag im Tennis ist so elegant und schwierig wie die einhändige Rückhand. Die Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter beklagt, dass man diesen Wagemut immer seltener sehe – und dass es mit den wirklich großen Momenten der Geigenkunst genauso sei.

Abrufbar HIER.

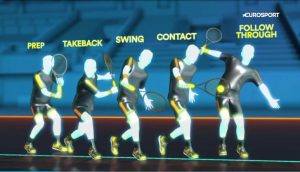

Wie funktioniert die „einhändige Rückhand“? Hier analysiert von Eurosport 13/01/2017 am Beispiel Wawrinka:

Übrigens finde ich die eben zitierten Sätze über den Ton, den die schwierigen Bogentechniken erzeugen und den man nie vergisst, äußerst zweifelhaft. Wenn ich mich nicht irre, besteht Musik gar nicht in erster Linie aus einzelnen gelungenen Tönen. Der schöne Ton ist eine Schimäre, auch wenn ihn eine Stradivari produziert. Und die schönsten Momente im Tennis helfen nichts, wenn sie z.B. von einem notorischen Loser erlebt werden. Aber man spürt doch, dass der Vergleich zwischen Tennis als Sport und Geigespielen als Kunst durchaus etwas hergibt, was ins Geheimnis hinter rein physischen Techniken führt. Und das ist nicht Anne-Sophie Mutters Entdeckung. Ich erinnere mich an die immer wieder geäußerte Bewunderung großer Virtuosen (oder auch eines Komponisten wie Strawinsky) für die Fertigkeiten des legendären Jongleurs Rastelli. Der Geheimtipp in den Fünfziger Jahren war ein Essay von Heinrich von Kleist „Über das Marionettentheater“. Mein unvergessener Lehrer Franzjosef Maier begeisterte sich – zu meinem Befremden – an den traumhaften Bewegungen des Boxers Cassius Clay alias Muhammad Ali.

Erst seit es den Sport als Sport gibt, d.h. als eine Disziplin, die sich vom bloßen Spiel abzuheben sucht und strenge Trainingsmethoden entwickelt, sehen sich plötzlich Musiker und Sportler als Verwandte im Geist. Ins Violinspiel kam dieser Geist wohl durch die Methodik des Otakar Ševčík, wenn auch als bloßes Training der Finger- und Armbewegungen; der Arzt Trendelenburg erforschte deren Physiologie, aber es dauerte noch eine ganze Weile, bis das Stichwort „Mentales Training“ unter Musikern um sich griff.

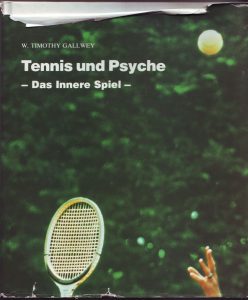

Das Thema „Tennis und Psyche“ (später auch Golf und vieles andere) kam in den 80er Jahren aus den USA herüber. 20 Jahre vorher grassierte „Zen in der Kunst des Bogenschießens“ (Eugen Herrigel), in Menuhins großer Zeit war es Yoga. Besonders phantastisch funktioniert das alles, wenn man früher schon ein Wunderkind gewesen ist. Ich weiß nicht, wer das Wort „Flow“ aufgebracht hat. (Doch!!! Es ist leicht feststellbar, siehe hier!) Der Geiger, durch den ich es kennengelernt habe, war Andreas Burzik (siehe hier), der damals Psychotherapeut wurde, Fachmann für Integrative Körperpsychotherapie (IBP).

Anne-Sophie Mutter (a.a.O.):

Wenn man sich auf Youtube das Wahnsinns-Wimbledon-Finale 2009 gegen Andy Roddick ansieht, das er dann wieder gewonnen hat, kann man mich hören. Ohne Witz. Bei Roddicks vorletztem Aufschlag habe ich aufgeschrien [Video bei 23:22 JR], denn der ging ins Netz. Dieses Spiel, fast fünf Stunden lang, 52 Asse, das war ungeheuer. Da beobachtet man einen Menschen, der im Flow ist. Und wer strebt den Flow nicht an? Egal, ob man Tennis spielt oder geigt: Dieses Einssein mit dem Raum, dem Körper und der Tätigkeit, die man ausübt. Wenn das mit so einer Eleganz rüberkommt, ist das nicht zu übertreffen.

Ja, wie schön wäre es, wenn ich Anne-Sophie Mutter als Künstlerin ebenso wie als Virtuosin (und frühes Wunderkind) verehren würde. Sie kann ja alles, und man muss ihr hoch anrechnen, dass sie ihr fabelhaftes technisches Können auch in den Dienst der Neuen Musik stellt. Sie ist zu ihrem eigenen Denkmal geworden, eine ideelle Nr.1 auf Lebenszeit wie Roger Federer im Tennis. Und wenn das Gespräch im Handelsblatt-Magazin – passend zur heute boomenden K.I.-Diskussion – auf das Thema kommt, ob jemals eine Maschine so gut Geige spielen wird wie der Mensch, entwickelt sie eine faszinierende Assoziation:

Es gibt ja schon Trompete blasende Roboter, die das perfekt machen. Aber natürlich glaube ich an die einzigartige Symbiose von Mensch und Geige. Ich hatte vor einiger Zeit die Möglichkeit und das wahnsinnige Glück, abends mal eine Viertelstunde ganz allein in der Sixtinischen Kapelle sein zu dürfen, wo ich auf meiner Stradivari Bach gespielt habe…

Lauter Nr.1 Faktoren! Inclusive der Schöpfer selbst im Deckenfresko bei der Erschaffung Adams, den ich z.B. ganz gern als Roger Federer sehen möchte.

Ach, die alten Zeiten! Ich habe als Schüler durch einen Bücherring, glaube ich, einige Concerthall-LPs bezogen, z.B. mit Bachs Magnificat. Da sang der Chor noch Bachsche Sechzehntellinien penetrant als „hähähä“-Passagen. Und auf der Hülle stand ein Werbespruch, der mir schon damals irgendwie übergriffig privat-sakral erschien:

„Hohe Lebensstunden weihet mit Musik!“