Sterben wir doch nicht?

Der Glaube an ein Leben danach hat sehr viel an Boden verloren, insbesondere seit das Christentum kontinuierlich seine ethisch-moralische Glaubwürdigkeit verspielt. Da soll doch niemand mehr durch ewiges Leben belohnt sein. – Rückt dafür der Okkultismus nach, ein Verschwörungszauber für Zurückgebliebene? Oder darf man auf die Überzeugungskraft der philosophischen Methoden bauen, auf Klarheit und Mut zum Denken! Falls sich nicht ein Wahrheitsprinzip schon überzeugend aus der Naturwissenschaft ergibt. Was heute Harald Lesch ist, war früher Hoimar von Dithfurt, der große Aufklärer, und als er älter wurde, – man hatte es schon geahnt – folgte auf all seine wissenschaftsnahen Bücher endlich: „Wir sind nicht von dieser Welt“. Letztlich ohne logische Grundlage.

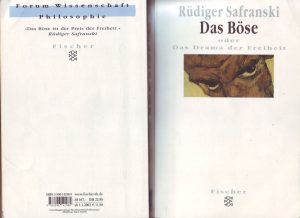

Den Philosophen Wilhelm Schmid habe ich auch damals schon zur Kenntnis genommen, wir waren zum gleichen Kongress in Dresden eingeladen, 2004, und er hat mich irgendwie als Person beindruckt (mit seinem kleinen Sohn), ohne dass ich seinen Beitrag gehört hätte, und ich hatte auch seine Bücher nicht so verfolgt. Was ich sah, schien mir zu sehr dem Genre Lebensberatung zugeordnet, und damit war ich dank einiger Safranski-Lektüre ausreichend versorgt. Und schauen Sie sich nur die Liste seiner Veröffentlichungen seit 2004 an (hier), – muss man das mitmachen, wenn man im WDR unter Stress steht und ohnehin bald pensioniert wird?

Nun gab es ein unverhofftes Wiedersehen, ich schaltete das Fernsehen in dem Moment ein, als die dunkle Dame begann, von ihrer Jenseitserfahrung zu berichten. Unter den Gästen der Talkshow erkannte ich währenddessen das Gesicht von Wilhelm Schmid und fragte mich, wie er die Erzählerin wohl auf den Boden der Tatsachen zurückführen würde.

Hier ist die SENDUNG Nachtcafé, wenn Sie wollen, beginnen Sie bei Minute 32:00 (bis etwa 36:00), ich habe notiert, was ich seltsam fand:

Beatrice Herbold (heimliche Geliebte von Helmuth Kohl) erzählt:

2004 war ich 30 Minuten nicht mehr auf dieser Welt. Ja, ich hatte vor, ein Bad zu nehmen, und ich hatte auch schon das Wasser einlaufen lassen, hatte meinen Bademantel angezogen, und kurz davor – bin ich umgefallen. Das war so, als ob Sie n Lichtschalter einknipsen oder anknipsen, ich war in einer anderen Welt, die war so schön, dass ich gar nicht wieder zurückgehen wollte. Ich habe gesehen, wie sie aussehen, ich habe das ganze Umfeld, ich habe meinen Großvater gesehen, meinen Onkel usw., und ich hab dann immer gesagt: ich bleib hier. Und mein Großvater hat gesagt: Nein, du musst gehen. Und ich sag: warum? dieses Leben hier ist viel schöner. Und er sagte damals zu mir, nein, du musst zurück, du hast noch was zu erledigen, oder du hast ne Aufgabe, das weiß ich nicht so ganz genau. Ja, und ich kam dann wieder zurück, also ich weiß, dass es das gibt, und das kann ich wirklich bestätigen. Das ist eine sehr sehr schöne Welt, aber ich kann eins noch dazu sagen: Selbstmord – da kommt man nicht dorthin, wo man sonst hinkommen würde. Also kann ich jedem davon abraten, das weiß ich.

Moderator: Also das ist ja erstaunlich, was Sie alles wissen! [lacht freundlich] ich glaube, dieses Wissen ist vielen noch nicht zugänglich, und ich glaube, dass viele auch sagen werden, also: kann ich mir gar nicht vorstellen, passt nicht in meine Art zu denken, passt nicht in meine Logik, warum haben viele Probleme, sich sowas vorstellen [zu] können, und lehnen das auch ab, Herr Schmid ? (Vorrednerin: Ich hatte übrigens die gleiche Vorstellung, ich konnte mir das auch nicht vorstellen.)

Der Philosoph Wilhelm Schmid:

Das Schöne bei Ihnen ist ja, – Sie machen jedenfalls einen sehr rationalen Eindruck. (etwas Lachen) es wäre glaube ich für viel leichter, wenn wir mit nem Wirrkopf zu tun hätten, weil dann lässt sich das auch schnell abtun. Aber offenkundig … sehr rational aufgenommen … und auch durchdacht und behandelt, das bringt uns dann eher ins Überlegen. Könnte es nicht tatsächlich so sein, könnte nicht tatsächlich was dahinterstecken? Und ich gehör eher zu denen, die davon ausgehen, eh … natürlich haben wir vor unserem Leben schon etliche Leben hinter uns, und natürlich werden wir noch einige Leben vor uns haben. Und ich meine es wirklich natürlich. Also nicht im Sinne von Spekulation, auch nicht unbedingt im Sinne von beweisbarer Wahrheit, (hmhm) aber was ist denn das Eigentliche an uns Menschen? Ist das unser körperliches Dasein? Offenkundig nicht. Denn wenn wir tot sind, sind wir auch körperlich da, aber wir können nichts mehr. Also muss etwas anderes das Wesentliche an uns sein, und ich vermute, dass es Energie ist, (genau!) Energie in einem ganz rationalen Sinne, elektrische Energie, Wärmeenergie, die man messen kann. Das ist nichts Geheimnisvolles, und Energie hat nun mal die Eigenart, dass sie von Form zu Form umgewandelt werden kann, aber niemals vernichtet werden kann. (Nicken) Energieerhaltungssatz! Also: kann ich mir vorstellen, dass es entweder die gesamte Energieballung, die mich jetzt leben lässt, vorher schon mal gegeben hat und nachher wieder geben wird oder Teile dieser Energieballung. Und dann ist vorstellbar, dass wir auf irgendeine Weise, die ich noch nicht gut erklären kann, eine Erinnerung an frühere Leben haben. Möglicherweise ja auch schon eine Vorahnung (lacht, andere kichern), was da mal kommen könnte. (Lachen)

[Moderator:] Also, Herr Schmid hält auch vieles für möglich, vorstellbar war ja auch ihr Wort, (34:00) nun ist ja ihres ein positives Beispiel, in Ihrer Wahrnehmung kommen Sie ja zurück, um Buße zu tun, und tun ja was Gutes. Ich stell mir mal so vor, da kommt mal jemand und sagt: ich war mal ein Diktator in der Vergangenheit und komm jetzt, um mein Volk wieder zu befreien oder sowas etc.etc.

(Nähere Informationen zu dieser Sendung hier.)

Ich breche ab, ist das zu glauben??? Ist das mein Fehler? Habe ich das Gesetz von der Energieerhaltung so falsch verstanden, dass ich dies als Kurzformel gelten lassen kann?

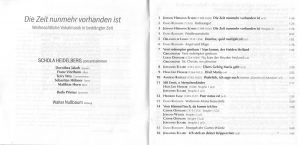

Wie immer – nachschauen, was Wikipedia anbietet: Hier – und überlegen, ob ich auch ein Beispiel etwa für klanggewordene Energie beibringen könnte… (ich brauche Farbe). Traumsequenzen EINER Welt der unterschiedlichsten Kulturen, im Programmheft stand Goethes Gedicht Gingko biloba, bezogen auf die (mindestens) janusköpfige Gestalt der Violine.

Dunkle Energie (Plakat 1989 WDR/Heinz Edelmann)

Dunkle Energie (Plakat 1989 WDR/Heinz Edelmann)

Da steht es gleich (ich meine bei Wikipedia) im ersten Satz, dass dies Gesetz von der Erhaltung der Energie nur in geschlossenen Systemen gilt. Aber ist hier nicht gerade die Rede davon, dass die Dame von einem System in das andere wechselte? Wie kann ich erwarten, die beiden Systeme seien ein und dasselbe, etwa nur, weil ich mich hier wie da als ein Ich wahrnehme, die beiden für identisch halte und sogar von meinem Großvater erkannt werde. Falsch. Meine Zweifel und deren Behebung im ausweglosen Sinn datieren aus dem Jahr 1989. Am Anfang stand für mich das dritte Kölner Geigenfestival, gedämpfte Energie, ein Epos aus Konzerten, ein offenes, durchlässiges System der Weltmusik, das Jahr war gut, da draußen wurde Helmuth Kohl Kanzler der Deutschen Einheit, das Jahrzehnt des Waldsterbens, am Ende war ich doch erst 49, zum Geburtstag diese beiden Bücher:

(Was mich heute erschüttert: das Buch von Peter Kafka wirkt praktisch ungelesen. Wollte ich mich damals partout nicht aufrichten lassen? Ich werde es zur Wiedergutmachung am Ende dieses Artikels ausführlich zitieren. Es ist unglaublich, hätte ich damals doch wenigstens über das Wort „Gemächlichkeit“ zu staunen begonnen! Was schreibe ich??? Sie können gleich hier zu lesen beginnen!)

Wir waren also beim Thema Energie. Ein Wort, das zweifellos je nach Zusammenhang seinen Sinn verändert, sein Prestige aber aus der Physik bezieht. Gern wird auch ein Schlaffi, der sich mühsamst zusammenrafft, davon profitieren. Und kaum wiederzuerkennen ist es zum Beispiel, wenn man das Wort Cottbus dazusetzt. Wenn Sie heute nicht sicher sind, was Sie von einer Sache halten sollen, sind Sie in einer anderen Situation als ich im Jahre 1989: es gibt das Internet und seit März 2001 die Enzyklopädie Wikipedia auf deutsch, 20 Jahre der Erprobung und Erweiterung. Falsifikation im Schnellverfahren. Wenn ich mich also über eine Heilkunst wundere, die einen Radionischen Energietest anbietet, dazu eine Autorin, die vor 50 Jahren mehrere Radio-Sendungen für mich gemacht hat, was tut man? Dann informiert man sich als erstes über Radionik , z.B. hier, und siehe da: per Fernheilung ist man in Sekundenschnelle für immer kuriert.

Übergangslos wende ich mich einem anderen Gebrauch des Wortes Energie zu, und zwar bei Peter Bieri, einem Philosophen, zu dem ich Vertrauen habe, seit ich durch den Film „Nachtzug nach Lissabon“ auf ihn gekommen bin (Bitte folgen Sie doch dem eben gegebenen Link: der dort gegebene Zeitsprung ist verblüffend, ich erlebe ihn ständig, ohne Lateinlehrer zu sein.) Dieser Autor weiß, wovon er spricht, wenn er vom Schreiben schreibt und wie man das Wort Energie dafür ganz unprätentiös gebraucht.

ZITAT

Ein Autor, indem er eine fiktive Geschichte entwickelt, versucht herauszufinden, wie genau er die Welt und sich selbst erlebt. Daß er dazu die Fiktion braucht, wo es doch um eine wirkliches Erleben geht, ist nur scheinbar paradox. Was Fiktion möglich macht, ist Verdichtung von Erfahrung, wie es sie im realen Strom des Erlebens selten gibt. Das Schreiben einer erfundenen Geschichte, könnte man sagen, schafft Laborbedingungen, um auf einen Teil der unübersichtlichen Innenwelt mit dem Mittel der dramatischen Zuspitzung ein ungewöhnlich helles und klares Licht zu werfen. Und wenn man es so sieht, ist es nicht mehr paradox, wenn einer, um sich selbst zu verstehen, einen anderen, Fremden erfindet.

Das erklärt auch unser unersättliches Bedürfnis nach fiktiven Geschichten. (…)

Ob jemand eine Geschichte ganz aus sich selbst heraus schreibt, ob er sie um ein reales Ereignis herum rankt oder gar einen historischen Roman schreibt: Nie ist es Zufall, was er sich aussucht. Es bedarf enormer seelischer Energie, um eine Geschichte zu schreiben, und man kann gar nicht anfangen, wenn man nicht spürt, daß der Stoff einen in einer Tiefe berührt und beschäftigt, aus der heraus die nötige Energie fließen wird.

Quelle Peter Bieri: Wie wollen wir leben? / Aus der Reihe »UNRUHE BEWAHREN« Residenz Verlag St.Pölten – Salzburg 2011 6. Auflage 2012 (Zitat S. 48 u 49)

Zum weiteren Nachdenken: das Bieri-Trilemma hier

Wikipedia zu Peter Bieri hier

Zurück zu der Frage, wie denn andernorts ein Philosoph auf ein vorsichtig aufgeblasenes Phantasiegebilde reagieren kann mit der Rede von einer „Energieballung, die mich jetzt leben lässt, vorher schon mal gegeben hat und nachher wieder geben wird oder Teile dieser Energieballung.“

Vielleicht weil die Seelenwanderung nun einmal in der Welt ist und durch die Jahrtausende geistert? Da braucht es keine Beweise mehr, die Energie ist schon da, überall. Siehe HIER.

Man muss sich nur einmal mit Träumen befassen. Oder mit der Kraft der Imagination. Und der Vermischung von „wahrgenommenen“ Bildern mit „eingebildeten“. Wie man von Erinnerungen heimgesucht werden kann. Wie allein die gedankliche Verbindung verschiedener Fakten eine neue Realität schafft, die man verstärkt, indem man sie erzählt und sich zum Kronzeugen aufwirft. „In den Monaten, bevor mein Vater 1959 starb, erschien in unserm Garten eine weiße Amsel, offenbar das Albino einer Schwarzdrossel. In dem Jahr danach war sie nicht mehr da.“ (JR) So war es wirklich, zweifellos ein auffälliges Phänomen, aber noch wirklicher sind die Assoziationen, die daraus einen bedeutungsvollen Zusammenhang machen wollten. Besonders wenn die Menschen drumherum dazu tendieren, dem eigenen Leben und Überleben einen höheren Sinn zuzuschreiben. Ich denke oft an meine Mutter und meinen Vater, ja, und auch mein Großvater „erscheint“ mir gern, bedeutungsvoll raunend. Ich muss nur an ihn denken. Schall und Rauch! In der Zeit, in der wir die weiße Amsel sahen, spielte Goethes Faust eine prägende Rolle für mich. Behaupte ich heute… (siehe hier).

Hier ist der Zeitpunkt, von einem anderen Autor zu sprechen, den ich beeindruckend finde, weil er mit großer Geduld und Intelligenz viele Hirngespinste auflöst, die sich hartnäckig in den allmächtigen Mythen des Alltags forterben und durch das Gewicht der Jahrhunderte nicht wahrer werden, sondern platter. Kein Zweifel, was Frau B.H. erlebt hat (oder erlebt haben will), könnte als ein sogenannter „Klartraum“ bezeichnet werden. Merkwürdig daran ist eigentlich nur, dass er inhaltlich so dürftig ist. Und dann eine entsprechend dürftige philosophische Einordnung findet. Das muss am Phänomen der Talkshow liegen, die es einfach allen recht machen will. Der Autor, auf den ich mich jetzt beziehe, heißt Douwe Draaisma, sein Buch „Wie wir träumen“ erschien auf deutsch im Jahr 2015.

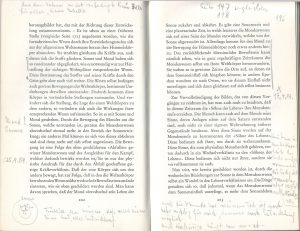

ZITAT Seite 159:

Eine der ältesten Beschreibungen eines Klartraums findet sich in einem Brief von Augustinus aus dem Jahr 415. Der Träumer war ein gewisser Gennadius, ein Arzt, der in Karthago arbeitete, sich zur Zeit des Traums jedoch noch zur Ausbildung in Rom aufhielt. Er zweifelte an der Möglichkeit eines Lebens nach diesem Leben. Wie konnte die Seele weiterbestehen, wenn der Körper gestorben war? In seinem Traum erscheint ein junger Mann, der ihn befragt. Wo befindet sich dein Körper jetzt? In meinem Bett, antwortet Gennadius. Weißt du, dass die Augen in diesem deinen Körper jetzt geschlossen sind und dass du mit diesen Augen nichts siehst? Das muss er bestätigen. Aber mit welchen Augen siehst du mich denn jetzt? Gennadius muss die Antwort schuldig bleiben. Er schweigt. Und dann erklärt ihm die Erscheinung, dass es so auch nach dem Sterben sein wird: Die körperlichen Augen sind für immer geschlossen, aber es wird noch immer Augen geben, mit denen du wahrnehmen kannst. Der luzide Traum war für Augustinus die perfekte Analogie für ein Weiterleben der Seele nach dem Tod des Körpers. Fünfzehn Jahrhunderte später war dies für den trauernden Van Eeden noch immer der Fall.

Und damit verweist er zurück auf den Anfang dieses großen 6. Kapitels, Überschrift: Wissen, dass man träumt. Über luzide Träume. In diesem Buch:

Der entscheidende Punkt aber in diesem Traumbericht ist das Wort Analogie und im Hintergrund: das Phänomen der Imagination. Einerseits „die körperlichen Augen“ und andererseits die Augen der Imagination, die analog funktionieren, aber nicht existieren. Im philosophischen Denken gehört es zu den Grundübungen, dass man ähnliche Dinge oder Vorgänge nicht miteinander verwechselt. Oder in meiner Vorstellung taucht mein Großvater auf und spricht mit mir, genau so, wie ich ihn in Erinnerung habe, als Person, – er tut es, weil ich es so will, – weil ich ihn imaginiere. Er ist mein Geschöpf, meinem Großvater analog. Peter Bieri sprach von „seelischer Energie“. Es ist meine Energie, egal woher die Stoffe kommen.

Berühmt ist das Rätsel des Tschuangtse: er träumte, er sei ein Schmetterling, ist sich aber nach dem Erwachen nicht mehr sicher, ob er ein Mensch sei, oder ein Schmetterling, der träumt, er sei ein Mensch. – Als Dichter hat er ein schön verwirrendes Bild geschaffen, als Mensch könnte ihm geholfen werden. Mit dem Buch von Draaisma zum Beispiel.

Zu den gängigsten Verwechslungen gehört allerdings die der Worte, die eine große Bedeutungsbreite haben und doch so gebraucht werden, als seien sie eindeutig. Das Wort Energie zum Beispiel. Aber auch ganze Szenen können als Muster wiederkehren, Filme als Metaphern, – mich hat die Erzählung der Frau B.H. an Berichte über Nahtoderlebnisse erinnert, und ich habe in einem anderen Buch von Douwe Draaisma nachgeblättert, das mir vor vielen Jahren das Rätsel der „Déjà-vue“-Erlebnisse aufgelöst hat. Da erfährt man im Schlusskapitel viel über die Rolle von Fotos und Filmen in unserem Erinnerungsvermögen, auch über die Wirkung des Buches von Raymond Moody über Nahtoderlebnisse, Life after life (1975), das gewissermaßen einen Kanon der Nahtoderfahrungen geschaffen hat: er trieb „auf der Thermik östlicher Mystik….ins kollektive Bewusstsein“ (Draaisma S.312). Plausible Theorien gibt es aber schon sehr viel früher, seit Ende des 19. Jahrhunderts. ZITAT Draaisma:

Wenn die Sinnesorgane ausgeschaltet oder durch monotone Reize betäubt werden und die Nahrung von außen wegfällt, stellt sich das Gehirn eine Notration zusammen. Es wendet sich an Reize, die in der Vergangenheit gespeichert wurden, und verarbeitet diese erneut. Das geschieht mit so großer Intensität, daß der Sterbende denkt, er schaue von außen drauf, als würde es sich vor seinen Augen abspielen. Wo man normale Erinnerungen ›von innen‹ erfährt, als würde man sie ›im Kopf‹ sehen, haben die Bilder der Panoramaerinnerung eine Schärfe und Lebendigkeit, die unter normalen Umständen nur Bilder ›von außen‹ haben.

Des weiteren scheint gut erklärbar, weshalb die erinnerten Bilder „mit dem heiteren Gefühl, alles sei in bester Ordnung“ einhergehen (endogene Morphine, die ein Gefühl von Wohlbefinden erzeugen).

Quelle Douwe Draaisma: Warum das Leben schneller vergeht, wenn man älter wird. Von den Rätseln unserer Erinnerung. Piper München u Zürich 2006

Ich sage nicht, dass alles erklärbar sein muss, aber es beruhigt mich doch, wenn dafür nicht Energien herhalten müssen, die sich zusammenballen und unberechenbar wiederkehren, womöglich aus moralischen Gründen oder um uns noch irgendwelche Aufgaben erledigen zu lassen.

Da gefällt mir die pragmatische Behandlung des Wortes besser, weil sie kein immaterielles Missverständnis heraufbeschwört:

Soweit ich weiß, geht es allein um den Körper. Ich kenne das nur aus einer Talkshow und habe therapeutisch keinerlei Erfahrung. Vielleicht kommt diese erst mit dem fortschreitenden Alter. (Aus welcher Talkshow? natürlich reiner Zufall, dass ich den Link habe: hier.)

Als Kind hat mich beeindruckt zu hören, dass eine Katze 7 Leben hat. Sie weiß es nicht, schläft viel, kennt aber kein Müdigkeitslabyrinth. Es ist wohl auch nur eine Metapher. Rechnet man 1 Katzenleben für 10 Jahre, so bin ich leider schon weit darüber hinaus. Andererseits habe ich da auch wieder etwas verwechselt, nämlich Lebensspanne und Lebenskraft im Sinne von Überlebensenergie oder so. Kurz und gut, ich hoffe, dass ich dieses Tier noch mehrmals wiedersehe … und zwar in diesem, meinem einzigen Leben.

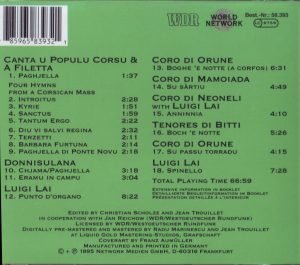

Foto E.Reichow (Völs am Schlern 2021)

Wie aktuell ist dieses Buch – heute?

Wie aktuell ist dieses Buch – heute?

Zurück zum Thema

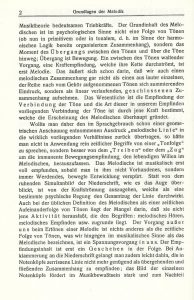

Der Anfang des Buches „Grundlagen des linearen Kontrapunktes / Bachs melodische Polyphonie“ von Ernst Kurth / Verlag Krompholz & Co. Bern 1948 (1956)

ZITAT Carl Dahlhaus

Musik ist – nach einer communis opinio, an der niemand zu zweifeln scheint – tönende Bewegung; und die Erfahrung, daß sie es ist, bildet den Ausgangspunkt der Theorien einiger Musikästhetiker des 20. Jahrhunderts, die Rudolf Schäfke „Energetiker“ nannte (Geschichte der Musikästhetik in Umrissen, 1934, 394), da sie – halb Phänomenologen und halb Metaphysiker – den Bewegungseindruck, der von Tonfolgen ausgeht, auf eine hypothetische Energie zurückführen, die – von August Halm „Wille“ und von Ernst Kurth „Kraft“ genannt – als Agens in der Musik wirksam sei und ihr verborgenes Wesen ausmache. So unabweisbar sich jedoch beim musikalischen Hören die Vorstellung einer Bewegung aufdrängt, so schwierig ist es, sie zu beschreiben und zu analysieren, ohne in die verwirrende, betäubende Sprache Ernst Kurths zu verfallen, eine Sprache, in der sich psychologische und musiktheoretische Einsichten mit einer teils physikalischen, teils lebensphilosophischen Metaphorik mischen. (…)

Auch fällt es schwer, sich eine Bewegung ohne Träger vorzustellen. Der musikalischen Beweguung aber scheint das Substrat zu fehlen. Denn zu nehaupten, daß es der Ton sei, der sich im Tonraum bewegt, wäre eine fragwürdige Hypothese. Ein höherer Ton, der einem tieferen folgt, ist eher ein „anderer“ Ton als „derselbe“ an anderer Stelle. Der erste Ton wechselt, wenn die Melodie fortschreitet, nicht seine Lage, sondern wird durch einen zweiten abgelöst. Andererseits ist der Versuch Ernst Kurths, die Bewegungsenergie, welche die Musik „durchströmt“, zu einer Wesenheit zu hypostasieren und die Töne zu bloßen Durchgangspunkten herabzusetzen, zu gewaltsam und auch zu tief in Metaphysik verstrickt, um als das letzte Wort gelten zu können.

Es scheint, als seien die Schwierigkeiten, in die der Versuch einer Beschreibung und Analyse des Tonraums und der musikalischen Bewegung gerät – Schwierigkeiten, die manchmal labyrinthisch anmuten -, erst entwirrbar, wenn man von der Hypothese ausgeht, daß in dem Komplex von Raum- und Bewegungseindrücken der Rhythmus – und nicht, wie Kurth annahm, die Melodie – das primäre Moment darstellt. Rhythmische Bewegung, im System der Taktrhythmik durch die Dauer, den Nachdruck und den Charakter der Zählzeiten bestimmt, ist von melodischer unabhängig – oder kann es wenigstens sein -, aber melodische ist nicht von rhythmischer abtrennbar. Und daß ein Rhythmus ohne Tonfolge, eine Tonfolge jedoch nicht ohne Rhythmus denkbar ist, besagt, daß der Rhythmus das fundierende Moment des musikalischen Bewegungseindrucks bildet. Die Zeit, der zum temps espace verfestigte temps durée, ist die primäre Dimension des Tonraums, die Vertikale die sekundäre.

Quelle Carl Dahlhaus: Musikästhetik / Musikverlag Hans Gerig Köln 1967 (Seite 117 u. 119) JR NB: le temps und la durée siehe dazu hier Abschnitt „Bergson“.

ENDE

P.S. 10. Juli

Ich hatte versprochen, am Ende noch ausgiebig Peter Kafka zu zitieren, dessen Buch ich vor 40 Jahren sträflich ignoriert habe, obwohl ich es besaß. Ich muss ihn nicht weiter zitieren, weil man ihn oben per Link schon ausreichend leicht weiterlesen konnte, nein, ein zweites Mal werde ich ihn gewiss nicht vergessen. Noch ein abschließender (?) Blick auf sein Lebenswerk, siehe Wikipedia ⇒ https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Kafka_(Astrophysiker).

(Endgültiges Ende)