Das große Praeludium cis-moll BWV 873

32 (16 + 16) + 28 = ∞ ?

Ich folge in meiner Analyse der bewundernswerten Arbeit von Christoph Bergner, die 1984/85 als Dissertation von der Fakultät für Kulturwissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen angenommen wurde. Er schrieb dazu: „Herr Prof. Dr. U. Siegele hat die Arbeit begleitet und gefördert, obgleich sie von anderen Voraussetzungen und Methoden ausgeht und also auch zu anderen Ergebnissen kommt als seine eigenen Arbeiten.“

ZITAT als Ansatzpunkt

Das heißt, ich setze fort, was ich hier begonnen hatte, ohne es mir dort bei Bergner wirklich erschlossen und für Leser nachvollziehbar gemacht zu haben.

Da mir Bergners analytische Studien zur Form der Bachschen Präludien aber nicht nur für diese grundlegend erscheinen, sondern für das Formverständnis Bachs überhaupt, ist es mir unbegreiflich, dass ich sie in der Bach-Literatur kaum irgendwo hervorgehoben finde: in dem großen Werk zur Bach-Interpretation (1990) von Paul Badura-Skoda zum Beispiel mit keinem Wort, bei Alfred Dürr (1998) zwar im Literaturverzeichnis aufgeführt, aber sonst nur gelegentlich erwähnt. Im Fall dieses speziellen Praeludiums, wo es wirklich hilfreich gewesen wäre, entschließt er sich zu einem separaten Weg, der sich bei genauer Prüfung – wie ich finde – als weit weniger sinnlich fassbar erweist, aber auch nicht gedanklich: wenn Taktmengen von 26 Takten neben solchen von 16 oder gar 5 Takten als Formteile wirken sollen, – da kann etwas nicht stimmen!

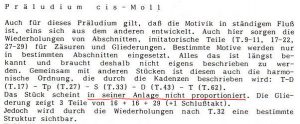

Ich gehe aus von den spärlichen Einzeichnungen oben im Notentext:

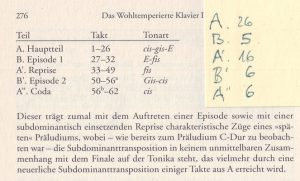

Eine vorläufige Aufteilung liegt auf der Hand und wird durch senkrechte rote Striche nach Takt 16 und Takt 32 angegeben, bei Alfred Dürr als „A. Hauptteil“ und „B. Episode 1“ bezeichnet, – was auf den ersten Blick einem Schema entspräche, das aber dann auch irgendwie im weiteren Verlauf durchschimmern müsste. Bach verweigert sich jedoch einer weiteren Periodisierung, es hat keinen Zweck, nach weiteren Perioden dieser Art zu suchen, die womöglich auch durch Kadenzen gestützt würden. Im Notentext sind solche „strukturellen“ Kadenzen des Harmonieverlaufs durch die Silbe Kad in grüner Farbe gekennzeichnet. Aber erlauben uns diese Kadenzen tatsächlich, eine plausiblere Struktur des ganzen Stückes offenzulegen? So, dass wir Proportionen erkennen? Gerade in dem Teil, der uns interessiert, ab Takt 32 bis Ende, besagt die eine Kadenz (?) nach Takt 43 recht wenig, – ist es überhaupt eine? (Korrektur: Kad müsste am Anfang des Taktes stehen. D bezeichnet in diesem Fall nur Halbschluss!) Spätestens hier kommt man auf die Idee, lieber die Motivik und ihre Entwicklung für maßgeblich zu halten. In Takt 32 haben wir eindeutig eine Reprise des Anfangs, wenn auch in der Subdominante fis-moll und mit vertauschten Stimmen: die Melodie von Takt 1 beginnt hier in der Mittelstimme (cis-fis-a) und ist mitsingbar bis in Taktanfang 37 (der dem Taktanfang 5 entspricht). Und nun?

Jetzt haben wir noch rote Einzeichnungen, bei der eindeutigen und bedeutsamen Kadenz in Takt 27 zum Beispiel, und das erlaubt uns, die darauf folgende Motivik (samt Mini-Fugato) ernst zu nehmen, weil sie schön ist und weil sie – vielleicht genau aus diesem Grunde – ab Takt 50 in anderer Tonart wiederkehrt.

Jeder Schüler sieht ein, dass diese Taktgruppen von wesentlicher Bedeutung sind, also 27 bis 32 und später die Wiederkehr in Takt 50 bis 55. Da wird die offenbare Struktur von einer anderen überlagert, wovon wir aber einstweilen nichts ahnen können.

Bis hierher könnten wir uns noch am Text von Alfred Dürr orientieren. Aber der entscheidende Punkt fehlt, und zwar genau der, der ein Aha-Erlebnis auslösen könnte. Da fehlt uns noch ein entscheidender Begriff, der uns veranlasst, mit der Taktzählerei aufzuhören: die Dehnung. Siehe Takt 37 und 45. Und auch das Wort „Vorbote“ (Takt 39) ist interessant.

Aber stellen wir uns zunächst vor (so naiv das anmuten mag): Bach hätte, vom Entfaltungs- und Wiederholungsdrang des Motivs Takt 1 getrieben, den Teil A geschaffen und dann – als Antwort darauf – den Teil B (ausgehend von einer Antwortvariante des Motivs), wobei ihn die dann in Takt 27 neu entdeckte Variante, die den Bass-Aufstieg in die Melodiestimme versetzt und als motivisch relevant enthüllt, in Entzücken versetzt hat (wie auch uns!), also: Bach hätte nun die Formidee gehabt, diese beiden Teile durch einen doppelt langen dritten Teil zu überhöhen, zu überbieten, und ihn durch Rekapitulationen aus Teil A und B, aber vor allem durch die wörtliche (wenn auch transponierte) Zitierung der „entzückenden“ Takte 27 bis 32 mit einer übergeordneten Klammer (in Takt 50 bis 55) zu versehen, und gewissermaßen eine „unendliche Melodie“ zu schaffen, deren Gliederung verborgen bleiben sollte, damit sie unendlich wirkt, – wie hätte er es besser bewerkstelligen können???

Und hier zeichnet sich die Möglichkeit ab, dass auch die nachfolgende Fuge einer verwandten oder vielmehr komplementären Formidee folgt, angefangen mit dem „allumfassenden“ Thema, das in sich selbst zurückfließt, und später auch in Umkehrung behandelt wird, wobei gleichzeitig – mit dem Signal einer starken Pausensetzung – ein chromatisches (menschliches, leidendes) Thema eingeführt und wenig später durchgeführt wird, so dass eine Doppelfuge entsteht. Das alles entspricht einer großartigen Vision, die insgeheim auch mit dem cis-moll-Ensemble aus dem ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers korrespondiert.

Soll man sich wundern, dass Wagner darüber mit Begeisterung spricht? Seit Tagen grüble ich, aus welchem Strudel der unendlichen Melodie im „Rheingold“ mir das Motiv dieses Praeludiums zuweilen auftaucht…

Ich beschränke mich jetzt, statt weiterzuphantasieren, auf die Abschrift des Bergner-Textes und verdeutliche ihn nur drucktechnisch oder durch eckige Klammern, manches oben schon von mir Referierte wird sich inhaltlich wiederholen:

[In] T.33-36 werden T.1-4 aufgenommen und mit Stimmtausch der beiden Oberstimmen auf der S[ubdominante] wiederholt. In T.33/34 tritt zunächst eine neue Oberstimme auf, ab T.35 wird die Vorlage übernommen.

In T.39-42 wird die Oberstimme von T.1-4 wörtlich zitiert, während sich die Harmonisierung ändert. Die charakteristische Akkordbrechung im Baß, mit der ein Neubeginn in diesem Stück stets eingeläutet wird, fehlt in T.39 (vgl. T.1, T.5, T.17, T.33, T.43; in den Oberstimmen T.27, T.50), wodurch die beiden Wiederholungen der ersten vier Takte enger verbunden werden.

In T.43/44 wird nun T.5/6 vollständig wiederholt. Das Zitat der Oberstimme in T.39-42 ist also der Vorbote für die Wiederholung von T.5/6.

Schließlich entsprechen sich auch T.11-16 und T.56-61. T.56-61 wiederholt T.11-16 in der Unterquint, die Oberstimmen werden vertauscht.

Betrachtet man die Abschnitte nach T.32, so sieht man, daß hier ständig Reminiszenzen an den 1. Teil (T.1-16) auftreten. Es werden genau 16 Takte des 1. Teils im letzten wiederholt. 13 andere Takte werden in dieses Gerüst aus Wiederholungen des 1. Teils eingesetzt.

In T.50-55 wird auch ein Abschnitt aus dem 2. Teil (nämlich T.27-32) aufgegriffen. Aber im Unterschied zu T.27-32 ist zwischen T.50 und T.55 kein harmonischer Fortschritt festzustellen. Die Wiederholung setzt auf der D[ominante] ein. In T.52 kehrt sie zur T[onika] zurück und löst sich damit von der Vorlage in T.29. Die Wiederholungen erweisen T.33-62 auch strukturell als Schlußteil.

Aber hinter jenem großangelegten Schluß von 29 Takten stehen eigentlich die 16 Takte, die aus dem 1. Teil übernommen werden. Denn die in diese Wiederholungen eingeschobenen Takte zeigen harmonische Dehnungen. So steht T.37/38 zwischen den beiden Wiederholungen der T.1-4. Aber schon in T.37 (4. Achtel) ist die Tonika erreicht, die dann in T.39 bestätigt wird. Folgende Skizze mag

Ebenso erscheinen T.45-49 als eine Dehnung, die hier durch die ganztaktige, schrittweise fallende Sequenz im Baß dargestellt wird. Die D[ominante], die in T.50 erklingt, hatte die Sequenz in T.45 auch eröffnet. Da auch die T.50-55 (s.o,) keinen harmonischen Fortschritt bringen, läßt sich T.56 an T.44 anschließen. Das sechzehntaktige Grundgerüst ist also auch in der harmonischen Anlage noch zu erkennen.

Der Schlußteil wiederholt Abschnitte aus den vorangegangenen Teilen ubnd kombiniert sie mit einigen neu hinzutretenden Takten. Die Wiederholungen orientieren sich zunächst am Eingangteil. Das ist auch in anderen Präludien begegnet. Hier aber werden diese Wiederholungen mit Material aus dem 2. Teil verbunden. So wird der letzte Teil stark erweitert.

Die betonte Stellung der Dominante (vgl. T.43, T.50, T.56) weist diesen Teil auch harmonisch als Schlußteil aus. Während die Analyse ein proportioniertes Grundgerüst herausarbeiten kann, zeigt doch die jetzige Anlage keine Proportionierung mehr.

Durch die Erweiterung des Schlußteils entsteht aber eine Symmetrie. Sie wird durch die kontrapunktisch dichtesten Abschnitte T.27-32 und T.50-55 dargestellt. Schon Keller hat ihre besondere Stellung bemerkt, als er diese Abschnitte als „Seitensätze“ beschrieb. [Anm. s.u. Keller 131]

Im ersten Fall werden diese Takte (27-32) von jeweils 7 Takten flankiert. Die daraus entstehende Gliederung der Abschnitte nach T.16 deckt sich nun nicht mehr mit den drei Teilen, wie sie oben beschrieben worden sind: 10+6+10 7+6+7. [Von mir nicht zitiert!] Diese Gliederung steht aber im Einklang mit den Kadenzen der einzelnen Abschnitte und mit den schon erwähnten Akkordbrechungen, mit denen die Abschnitte eröffnet werden.

So richtet die Wiederholung von T.27-32 eine Symmetrie auf, die allerdings nicht den Eingangsteil des Stückes umfaßt, während die Wiederholungen aus dem 1. Teil eine proportionale Gestalt entwerfen, die durch die Erweiterungen des Schlußteils aufgehoben und überboten wird.

Quelle Christoph Bergner: Studien zur Form der Präludien des Wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach / Tübinger Beiträge zur Musikwissenschaft /Herausgegeben von Georg von Dadelsen Band II Hänssler Edition 24.111 / Hänssler-Verlag Neuhausen-Stuttgart 1986 [Zitate Seite 122f]

Die Anmerkung, die sich auf Keller bezog, veranlasst mich die ganze Seite wiederzugeben, zumal sie zeigt, dass ich nicht der einzige bin, der an Richard Wagner denkt:

Hermann Keller: Das Wohltemperierte Klavier von J.S.Bach / Bärenreiter-Verlag Kassel 1965 /Seite 131

Man kann die hier gegebene Gliederung leicht durchschauen, sie erübrigt sich nach der Bergner-Lektüre. Dem „Rheingold“-Motiv, das mir im Kopf herumspukte (gern mit dem Text „Des Goldes Fluch“) bin ich auf die Spur gekommen, als ich den Klavierauszug gerade durchzublättern begonnen hatte. Da ist dieses endlose, gewaltige Es-dur, das auch die Rheintöchter mit viel „Wagalaweia“ ausbaden, leichtflossig erweitern in Richtung As-dur und f-moll, und wieder Es-dur, aber dann – c-moll: „Des Goldes Schlaf / hütet ihr schlecht!“

Meinetwegen nehmen Sie es als Scherz, aber Wagner hat die Praeludien und Fugen geliebt! Und ich auch!

Noch ein Wort zur Fuge cis-moll, WFK II: sie stand nicht – wie Keller meint – ursprünglich in c-moll, die tatsächlich überlieferte (späte) handschriftliche Fassung in c-moll stammt wohl – wie Alfred Dürr korrigiert – von einem Schüler, der sich den Vortrag erleichtern wollte. Darauf sind wir – Bachseidank! – nicht mehr angewiesen, da wir uns lebenslang durch dieses Werk bewegen, wie vom WTK-Autor gedacht: durch alle Tone und Semitonia, so wohl tertiam majorem oder Ut Re Mi anlangend, als auch tertiam minorem oder Re Mi Fa betreffend.

Leider bin ich noch immer nicht beim eigentlichen Sinn und Zweck meiner Übungen am Praeludium in cis angekommen, nämlich die rechte Vortragsart zu beschreiben, etwa im Sinne Couperins französisch oder im Sinne der neuen Generation galant, empfindsam oder gar leidenschaftlich, wie es sein Sohn Philipp Emanuel gespielt haben könnte.

ZITAT

Das bedeutet: auch der Autor des Buches interessiert mich! Er gibt sich nicht damit zufrieden, solche differenzierten Analysen zu schreiben, sondern möchte Bach präziser an seinem geschichtlichen Ort erfassen und beschreibt dafür zunächst „Luthers Musikverständnis“, „Descartes‘ Musicae Compendium“ und „Leibniz‘ Musikanschauung“. Ich habe diesen Anhang früher pflichtschuldig durchgeschaut, aber heute zünden hier ganz andere Ideenkreise, an denen die ungeheure DIFFERENZ Bachs aufleuchtet. Ich zitiere nur ein paar Sätze, die ich mir damals unterstrichen habe, aber heute erst in ihrer Konsequenz erfasse:

Die Bachsche Methode hebt die Mathematik als wesentliche Methode musikalischer Arbeit tendenziell auf, indem sie bewußt musikalischen Überschuß erzeugt, der auf Grund seiner Stellung im architektonischen Zusammenhang ausgezeichnet ist. Während die Klanglichkeit der Musik für die Philosophen nur hinweisenden, sekundären Charakter hat, der erst durch die Mathematisierbarkeit rational zugänglich wird, gewinnt der sinnliche Gehalt der Musik bei Bach eine eigene Bedeutung.

Und im Anschluss an Leibniz, der letztlich auf Übereinstimmung, Harmonie und Schönheit ausgerichtet ist, kommt der bedeutungsschwere, positiv gemeinte Satz:

Gerade solche Übereinstimmung aber erzielt Bach nicht immer. Und die Entwicklung des Wohltemperierten Klaviers II hebt die musikalisch-architektonische Identität immer wieder auf.

Am Ende – wenn vor allem der Begriff der „Sünde“, der im christlichen Sinn längst ausgedient zu haben schien und erst im Blick auf die globalen menschlichen Katastrophen plötzlich hochaktuell ist, angesprochen ist als für Bach zentral , kommt der Satz:

So treten hier markante Differenzen zwischen Bach und Leibniz zutage. „Die Universalität der Musik von Bach ist nicht, wie die Universalität von Leibniz oder von Goethe, die Darstellung einer in sich geschlossenen Einheit“ [Zitat G.Picht 1980]. Bach bricht die Einheit eines in sich geschlossenen metaphysischen Systems immer wieder auf und öffnet sie für neues Geschehen.

In diesem Zusammenhang spielt auch „die Problematik der lutherischen Orthodoxie“ eine Rolle. Man kann da im modernen Sinne weiterdenken, zumal es auch unmöglich war, „da weiterzumachen, wo Bach aufgehört hatte. Der Bruch nach 1750 ist unübersehbar. Für das Zeitalter nach Bach war die Erfahrung musikalischer Universalität nicht mehr mit der Erfahrung einer sinnvoll geordneten Welt zu verknüpfen.“

Damals war ich nicht bereit, mich mit Luthers Gedanken auch nur provisorisch zu beschäftigen; lange Zeit genügte es, seine Haltung zu den Bauernaufständen zu erwähnen. Jetzt habe ich einen Luther-Artikel von Heribert Prantl (SZ 11./12. Juli 2020 „Herr und Knecht“ über „die Freiheit eines Christenmenschen“) ernst genommen und verwahrt, Zitat: „Die Teufeleien von heute heißen Egoismus, Profitismus, Nationalismus und Rassismus“.

Zu erwähnen wäre auch, dass dieser scharfsinnige Bach-Forscher, den ich oft und ausführlich zitiere, nicht in der Musikwissenschaft seine Zukunft gesehen hat, sondern in der praktischen Theologie, bei Veröffentlichung dieser Dissertation war er bereits Pfarrer geworden. Nie hätte ich gedacht, dass ich eines Tages mit Respekt einer protestantischen Predigt lausche, die im Internet zu finden ist: hier. (Achtung: externer Link, Länge 31’28, siehe auch Nachbemerkung). Der Grund liegt letztlich auch wieder bei Bach, aber nicht nur in der Tatsache, dass dessen Orgelmusik auf hohem Niveau erklingt, sondern auch in der verbalen Kompetenz des Predigers, der selbst Ungläubige zu fesseln vermag, was ja ebenso für die Textbehandlung der Kantaten und Passionen bei Bach gilt. Man muss nicht resignieren, etwa mit den Worten: eine andere Zeit, geht mich nichts an, mich interessiert nur die Musik, nicht das pietistische Drumherum. Man kann napoleonisch-ironisch zu sich selbst sagen: Jahrhunderte schauen dich an…

Zum Abschluss an dieser Stelle zwei Versionen des Praeludiums BWV 873 am Klavier, aber mehr zum Kennenlernen als zum Verlieben; das eine geht für meine Begriffe zu flott, das andere zu meditativ, beides vielleicht zu pedantisch und in den Ornamenten diskussionsbedürftig, – also gerade recht, um sich nicht festlegen zu lassen.

Nachbemerkung

Es sind inzwischen 4 Tage vergangen, und ich bin nicht mehr bereit, mich weiter auf Luthers Musikverständnis einzulassen. Gerade das entsprechende Kapitel in Bergners ergiebigem Buch überzeugt mich wenig. Richtig ist es, im Zeichen Luthers von der Verwandlungskraft der Musik zu reden. Wenn Bergner fragt: „Aber woher kommt die frohmachende, die Welt verwandelnde Kraft der Musik?“ soll die Antwort lauten:

„Darüber gibt Luthers Sprachverständnis Auskunft. Das Neue, das in Christus geschehen ist, muß der Welt gesagt werden, es muß zu Wort kommen. Das aber kann – nach Luther – die Sprache in besonderer Weise leisten, weil sie in Gleichnissen reden kann.“

Und nun kommt er einer starken Metaphorologie nahe:

Unsere Sprache ist voller gleichnishafter Wendungen: „Der Bapst ist Judas, S. Augustin ist Paulus, S. Bernhard ist eine taube / David ist ein hltzwürmlein / Und so fort / ist die Schrift solcher rede vol / und heißt tropos odder Metaphora ynn der grammatica / wenn man zweyerley dingen / einerley namen gibt / um des wille / das ein gleichnis inn beyden ist/ Und ist denn der selbige name nach dem buchstaben wol einerley wort / aber potestate ac significatione plura … zwey wort, ein altes und ein newes“ (17).

In solcher Gleichnisrede erlangt ein Wort eine neue Bedeutung. Diese neue Bedeutung ist Luther gerade deshalb so wichtig, weil mit ihr ein neuer Bedeutungsbereich erschlossen wird, dem ein neues Sein entspricht.

Quelle Christoph Bergner a.a.O. Seite 147

Man muss den Sinn des Wortes Metapher sehr weitgreifend erfassen, so dass hier tatsächlich ein anderes Leben, „ein neues Sein“ begreifbar wird. Ob es nun in der Sprache, in der Musik oder im virtuellen Raum der Malerei erscheint, wie Susanne K. Langer es in ihrem Buch „Fühlen und Form“ entwickelt, ansetzend bei einer Bemerkung des Malers Odilon Redon:

„Ein weißes Blatt Papier jagt mir Angst und Schrecken ein. […] Ein Blatt Papier entsetzt mich derart, dass ich, sobald es auf der Staffelei ist, sogleich gezwungen bin, mit Kohle, Bleistift oder irgendetwas anderem darauf zu kritzeln, und dieser Prozess verleiht ihm Leben.“

Es ist nun kein Papier mehr, sondern ein Raum. Für die großen Maler ist die Illusion von Raum normalerweise so selbstverständlich, dass sie sogar dann, wenn sie über die reale materielle Oberfläche sprechen, dies nur in Bezug auf das Element des Geschaffenen tun können. Etwa Matisse:

„Wenn ich ein Blatt Papier mit einer bestimmten Größe nehme, werde ich es mit einer Zeichnung versehen, die in einer notwendigen Beziehung zu seinem Format steht. […] Und wenn ich sie auf einem Papier, das dieselben Proportionen hat, aber zehnmal größer ist, wiederholen müsste, würde ich mich nicht darauf beschränken, sie zu vergrößern; eine Zeichnung muss über ein Ausdehnungsvermögen verfügen, das den sie umgebenden Raum lebendig macht.“

Das alles ist natürlich nur metaphorisch gesprochen. Doch auch wenn wir es als Metapher nehmen, was bedeutet es? In welchem Sinn ist es möglich zu sagen, van Goghs gelber Stuhl oder ein Atelierofen seien lebendig? Was tut eine Fläche, wenn sie, wie Alfred Sisley sagte, „manchmal zur höchsten Stufe der Lebendigkeit“ erhoben wird?

Solche vollkommen berechtigten Fragen würden fast jedem Künstler banausisch, ja abwegig erscheinen. Möglicherweise besteht er in vollem Ernst darauf, dass er sich keineswegs einer Metapher bedient habe, dass der Stuhl wirklich lebendig ist und eine belebte Fläche wirklich lebt und atmet usw. Das heißt einfach, dass sein Gebrauch von „Leben“ und „lebendig“ ein stärkerer symbolischer Modus ist als eine Metapher: Es ist ein Mythos.

Quelle Susanne K. Langer: Fühlen und Form / Lizenzausgabe Wissenschaftliche Buchgesellschaft Felix Meiner Verlag Hamburg 2018 (Seite 177f.)

Ich gestehe gern, dass mir – wenn ich von belebten Flächen und Proportionen höre – im selben Augenblick das Bachsche Praeludium als lebendiges musikalisches Wesen vor Augen steht. Die Musik als Metapher, als großes Narrativ – wofür?

Neuerdings werde ich nolens volens in die Richtung einer Metaphorologie von Hans Blumenberg gedrängt, den ich vor vielen Jahren zum ersten Mal mit Begeisterung wahrnahm, als ich sein Buch über die Matthäuspassion kennenlernte.

Ich liebe halt solche nicht enden wollenden, ineinandergreifenden Kreisbewegungen, meinetwegen auch solche Beziehungsgeflechte, die mich in dem Roman von Marquéz irritiert und fasziniert haben: Hundert Jahre Einsamkeit. Und so könnte es einem auch in Blumenbergs Buch über die Metaphern gehen. Ich beginne hier:

In den Zusammenhang der Aufgabe einer »Logik der Phantasie« fällt auch, ja exemplarisch, die Behandlung der ›übertragenen‹ Rede, der Metapher, die bis dahin in das Figurenkapitel der Rhetorik gehörte. Diese traditionelle Einordnung der Metapher in die Lehre von den Ornamenten der öffentlichen Rede ist nicht zufällig: für die Antike war der Logos prinzipiell dem Ganzen des Seienden gewachsen. Kosmos und Logos waren Korrelate. Die Metapher vermag hier nicht die Kapazität der Aussagemittel zu bereichern; sie ist nur Mittel der Wirkung der Aussage, ihres Angreifens und Ankommens bei ihren politischen und forensischen Adressaten. Die vollkommene Kongruenz von Logos und Kosmos schließt aus, daß die übertragene Rede etwas leisten könnte, was das κύριον ὄνομα nicht äquivalent zuwege brächte.

Quelle: hier [Zitat Einleitung S. 12f]