Zum Erinnern und Weiterarbeiten (einige vorläufige Notizen)

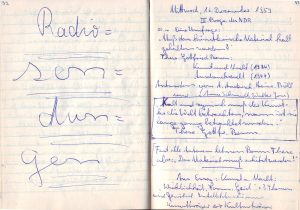

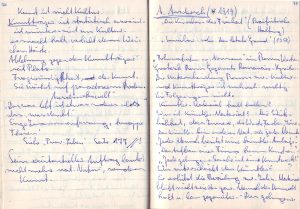

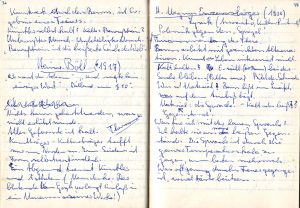

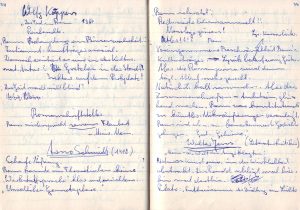

An dieser Stelle unterbreche ich die wiederholte Lektüre des Textes, um sie in meine persönliche Arbeitssituation einzubeziehen. Der Name Scherchen bedeutete mir etwas, seit ich mein Studium in Berlin begann, Frühling 1960, und – aus meiner optimistischen Sicht – wie immer in die wichtigste Phase meines Lebens eintrat. Dazu gehörte unbedingt die wirklich „Neue“ Musik, markiert durch die intensiv fortgesetzte Lektüre der „Philosophie der Neuen Musik“ von Theodor W. Adorno im Café Kranzler, verbunden mit halbstündlichen Kaffee-Bestellungen, eine Art Rausch. Der in Berlin beheimatete Mitstudent L.K., der die Uraufführung der Oper „Moses und Aron“ auf Band mitgeschnitten hatte (Skandal, Ansprache Scherchens an das randalierende Publikum), gemeinsamer Besuch mindestens zweier weiterer Aufführungen. Studium des Klavierauszugs „Moses und Aron“, dazu das Buch „Gotteswort und Magie“ von Karl H. Wörner 29.Nov.60, „Schöpfer der Neuen Musik“ von H.H.Stuckenschmidt 5.Dez.60, Begeisterung für Anton Webern, für „Wozzeck“ mit FiDi, Enttäuschung über Serielle Musik, die auch durch stetes Wiederholen (= „Einübung“) nicht attraktiver wurde usw. Nach dem Wechsel Richtung Köln alle Interessen fortgesponnen, u.a. Hermann Scherchens Buch „Lehrbuch des Dirigierens“ 8.Okt.61, LP Schönberg „Erwartung“ (durch stetes Wiederholen amalgamiert) und LP Violinkonzert mit Marschner, bei dem ich begann (u.a. Ursache für den Wechsel nach Köln). All dies hatte mit meinem eigentlichen (als vorläufig empfundenen) Studium „Schulmusik“ und „Germanistik“ wenig zu tun, bedeutete aber die wesentliche Motivation.

Was mich am obigen Booklet-Text und an der ganzen Produktion so affiziert, beginnt mit dem Titel „Leben in Anachronismen“, was in diesen Wochen zusammentrifft mit der eigenen Arbeit am Bartók-Text und dem Phänomen Bartók-Rezeption (schon in Berlin markiert, siehe folgende Seiten aus Adorno 1960, Gräter 1955).

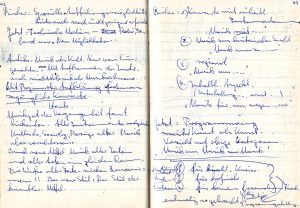

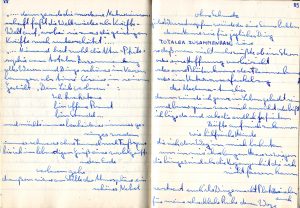

der erste Leitfaden (mit Protestnotizen!) s.a. hier Blatt 40/96

der erste Leitfaden (mit Protestnotizen!) s.a. hier Blatt 40/96

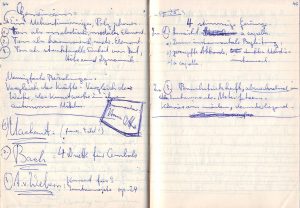

Adorno mit lebenslangen Folgen…

Adorno mit lebenslangen Folgen…

Begonnen hatte ich in Bielefeld mit Hindemith, erlebte ihn als Dirigenten eigener Werke in der Oetkerhalle, arbeitete zuhaus nach seiner „Unterweisung im Tonsatz“ (seit Dez.1958), in Berlin kam das „wirklich Neue“. Inspiriert durch das Studium und die Schönberg-Oper „Moses und Aron“ unter Hermann Scherchen.

Namen, Personen, Problematiken prägten sich für immer ein, auch der junge Luigi Nono.

Zurück zum oben wiedergegebenen Booklettext Seite 6, rechte Spalte, der Zeile 10/11 angegebene Link „polifonica-monodia-ritmica“ ist hier abzurufen. Er beginnt so:

Vor, während und nach unserer Produktion von Luigi Nonos Polifonica-Monodia-Ritmica (am 7.-9.Februar 2005 im HR Frankfurt) ergaben sich unvorhergesehene, doch aus heutiger Sicht produktive Schwierigkeiten mit der Textform und Gestalt des Werkes.

Zu einem Teil erklären sie sich aus der relativ kurzfristig – nämlich noch im Aufführungsmaterial – von Hermann Scherchen, dem Dirigenten der Uraufführung 1951 in Darmstadt vorgenommenen Kürzung des ca. 18-minütigen Gesamtwerks auf ca. 8 Minuten Spieldauer, zum anderen waren sie Folgen des ersten großen Publikumserfolgs dieser Aufführung für den jungen Nono, aber wohl auch der Drucklegung durch Hermann Scherchen selbst bei seinem ars viva Verlag (später von SCHOTT übernommen).

(weiterlesen im vorher angegebenen Link)

Besprechung der CD in SWR2 von Dorothea Bossert 22.11.2020 / 12.30 Uhr / Treffpunkt Klassik HIER ab 1:03:58

Eine editorische Sensation

Luigi Nono / Salvatore Sciarrino

Parole e testi

Schola Heidelberg

Ensemble aesthesis

Walter Nußbaum

Divox CDX-21701

Auch das Manuskript kann man als pdf. downloaden hier, insgesamt ein großartiger Service des SWR.

* * *

Stichworte zur griechischen Vasenmalerei:

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Vasenmaler

https://de.wikipedia.org/wiki/Lieblingsinschrift

Comics auf griechischen Vasen? von Gesine Manuwald hier

Zitat:

Faßt man die Ergebnisse der vorgetragenen Überlegungen zusammen, ergibt sich, daß die griechischen Vasenmaler das szenische Sprechen ihrer Figuren mit den aus den Mündern entströmenden Buchstabenketten nicht quasi als Notlösung ‚naiv‘ gehandhabt haben. Die besprochenen Vasenbilder belegen, daß die Maler mit diesem formalen Mittel überaus kunstfertig umzugehen wußten. Sie konnten unterschiedliche Arten von Äußerungen optisch differenzieren, sie gestalteten die Buchstabenketten graphisch so, daß sie mit ihrer Form in die Interpretation des Bildmotivs eingehen, und sie haben sich durch die Verteilung der Texte auf die dargestellten Figuren die Möglichkeit geschaffen, im Einzelbild wie in einer Bilderfolge einen in der Zeit stattfindenden Handlungsablauf zu erzählen. Die dadurch erreichte narrative Qualität der Bilder ist in vieler Hinsicht mit der

eines Comic vergleichbar, wie die ausgewählten Beispiele zeigen. Im Unterschied zu

solchen Vasenbildern, die sich auf Ereignisse aus dem Mythos beziehen, erzählen diese Bilder mit ihren sprechenden Figuren ihre kleine Geschichte weitgehend selbst.

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/furtwaengler1924/0009/scroll

Furtwängler, Adolf ; Reichhold, Karl ; Huber, Alois

Griechische Vasenmalerei: Auswahl hervorragender Vasenbilder aus dem gleichnamigen großen Werke (Tafeln) — München, 1924

Luigi Nono: Eunice hier

ZITAT: Iemanjá, Yemayá (andere Schreibweisen u. a. Yemanjá, Yemoja, Iemoja) ist in der Religion der Yoruba, in der kubanischen Santeria und im brasilianischen Candomblé die Göttin (Orisha / Orixá) des Meeres und der Mutterschaft.

Quelle Wikipedia hier

Vorsicht, vielleicht irreführend dies hier

ZITAT (Scan):

Quelle: Struktur und Freiheit in der Musik des 20. Jahrhunderts: zum Weiterwirken der Wiener Schule / Hartmut Krones / Böhlau Verlag Wien 2002

Biblioteca Marciana hier … „Marciana“

Schweigen aus Feuer (Pavese) hier (Quelle?)

… in Erinnerung an die Arbeit des Freundes Christian Schneider