Traumwelt der Kindheit, heutige ZEIT-Lektüre

Ich weiß, was man gegen ZEIT-Leser:innen und ZEIT-Autor:inn:en sagen kann und fühle mich nur halb getroffen. Alles in sich Antagonistische scheint mir per se richtig, z.B. die Doppelseite über Martin Walser (von Iris Radisch, Adam Soboczynski und Edgar Selge), also: wo es gerade intrinsisch nachvollzogen wird. So sehe ich die Kunst seit meiner Kindheit und zwar mal mit Unbehagen, mal mit Glücksgefühlen. Durch Distanz und durch Immersion. Verstehe ich dies Wort richtig? Eintauchen, Untertauchen, Aufgehen in … Es ist mir im Zusammenhang mit „Parsifal“ aufgefallen, – was meint Christine Lemke-Matwey damit? Es muss „in“ sein, wenn es so auffällig nebenbei eingesetzt wird. Gestern – eine ZEIT später – fand ich es wieder, bei Hanno Rauterberg und seinem hochmodernen Blick auf Wagners König Ludwig, der irgendwie auch in meine Kindheit gehört: ich lernte mit den Jahren, über seine Schlösser ironisch zu lächeln, während die amerikanische Seifenschaum-Disney-Kultur mich von vornherein abstieß. Eine wohlige Distanzierung von der schrecklich heilen Welt, die als Traum gekennzeichnet war. Wieder eine Ausklammerung. Es muss was Gigantisches sein, aber immer mit kuscheligen Ecken. Hat es mit Wiedergewinnung der (Klein-)Bürgerlichkeit nach den großen Kriegen zu tun? Und meinerseits: eine „Abrechnung“ mit der Generation der Väter. Oder soll ich es Wiederverzauberung nennen?

Neuschwanstein /Wikipedia © Thomas Wolf, www.foto-tw.de (CC BY-SA 3.0 DE)

Weltkulturerbe?

DIE ZEIT Ganz oben

DIE ZEIT Ganz oben

Grimms Märchen 1945

Grimms Märchen 1945 Care aus USA 1947

Care aus USA 1947

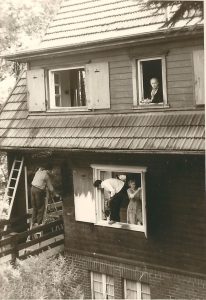

Die aus engstem Kreis erweiterte Familie

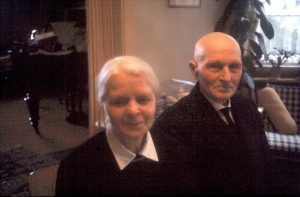

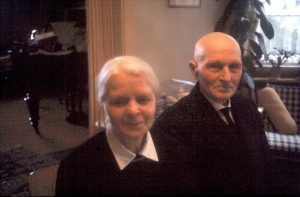

1951 Im Hintergrund der Flügel, an der Wand Wagner. Weiße Bluse Tante Ruth, hinter ihr stehend: Schuldirektor Paul Müller, rechts: Hans Bernhard Reichow, vorne links mein erster Geigenlehrer Gerhard Meyer / 10 Jahre später: Hochzeit Bruder Bernd 1961, der Vater im Mittelpunkt fehlt, links neben mir eine Untermieterin, andere Seite: die Frau meines zweiten Geigenlehrers Hans Raderschatt. Die Eltern meiner Mutter, im Hintergrund der Flügel des toten Schwiegersohnes, der ihnen 1937 den schlimmen Brief geschrieben hatte – und damit bis in die übernächste Generation recht behalten hat.

1951 Im Hintergrund der Flügel, an der Wand Wagner. Weiße Bluse Tante Ruth, hinter ihr stehend: Schuldirektor Paul Müller, rechts: Hans Bernhard Reichow, vorne links mein erster Geigenlehrer Gerhard Meyer / 10 Jahre später: Hochzeit Bruder Bernd 1961, der Vater im Mittelpunkt fehlt, links neben mir eine Untermieterin, andere Seite: die Frau meines zweiten Geigenlehrers Hans Raderschatt. Die Eltern meiner Mutter, im Hintergrund der Flügel des toten Schwiegersohnes, der ihnen 1937 den schlimmen Brief geschrieben hatte – und damit bis in die übernächste Generation recht behalten hat.

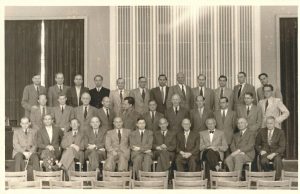

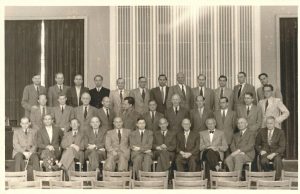

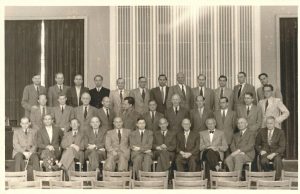

Die Repräsentanten des alten Lebens (50er Jahre) „da draußen“, auch das Schulkollegium Ratsgymnasium Bielefeld, mein Klassenlehrer (Nietzsche-Kenner) Lübbert, letzte Reihe oben, der 3. von rechts, und mein Vater: der 5. in der 1. Reihe von links:

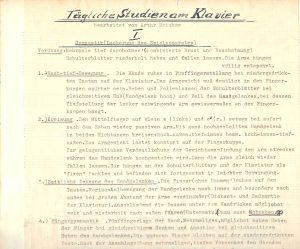

Männergesellschaft / mein Vater in Aktion:

Männergesellschaft / mein Vater in Aktion:

Statt als Kapellmeister wirkt er in der Schule und außerhalb, – im „Bielefelder Kammertrio“ – mit Gerhard Meyer und Rainer Ponten: hier – etwas deplaziert mit Arensky-Musik bei Sinalco (!) in Detmold. Lebenslang kann ich das Hauptthema singen.

←Anfang und Ende→ der 50er Jahre:

←Anfang und Ende→ der 50er Jahre:

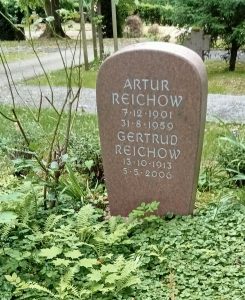

Artur Reichow (1901-1959)

Artur Reichow (1901-1959)

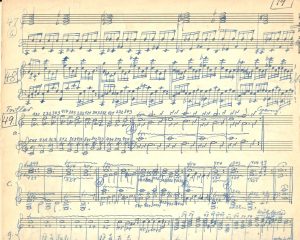

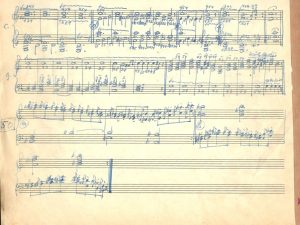

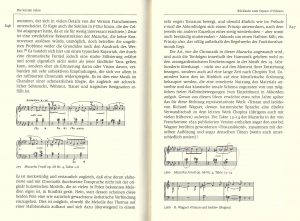

In der aktuellen ZEIT las ich jedes Wort über Walsers Tod (26.07.23), zu Lebenszeiten (nach der Frankfurter Rede) wenig von ihm. Obwohl ich mindestens 6 seiner Bücher besitze. Heute Morgen – erstes Kapitel aus „Ein liebender Mann“. Wirklich gelesen. Nie habe ich diese Seite mit den Notenlinien gesehen, die das gurrende Taubenpaar betrifft. Hat Goethe sie wirklich aufgezeichnet? Aber danach: Goethes wirkliche letzte Elegie…

Martin Walser: Ein liebender Mann / Rowohlt Reinbek bei Hamburg 2008 (S.173) Umschlaggestaltung: Alissa Walser

Martin Walser: Ein liebender Mann / Rowohlt Reinbek bei Hamburg 2008 (S.173) Umschlaggestaltung: Alissa Walser

Zum Thema Taubenruf (Hornbostel) siehe hier.

ZEIT-ZITATE

Die kleinbürgerliche Herkunft Walsers ist in der bundesdeutschen Nachkriegsliteratur keine Besonderheit (in Frankreich ist so was bis heute eine Sensation), auch die Herren Böll, Enzensberger und Grass waren ja Schreiner-, Postbeamten- und Lebensmittelhändlerkinder. Doch gelang Walser mit seiner magischen Mixtur aus kleinbürgerlichem Strebertum, Tief- und Eigensinn plus höherem Klamauk eine literarische Tiefenbohrung kleindeutscher Gefühlslagen, die auch in dieser Liga absolut einmalig waren.

↑ Iris Radisch

Ich mochte Ein liebender Mann , aber ich verehre den Roman nicht. Ich verehre die frühen Romane, vor allem Ehen in Philippsburg, den so präzisen, kühlen Roman über den hässlichen Ehrgeiz der Nachkriegsgesellschaft. Ein liebender Mann ist warmherzig und poetisch, über weite Strecken mehr Gedicht als Roman, aber er grenzt, wie fast alle seiner Alterswerke, auch ans Kokette, ans peinlich Offenherzige. Goethe als Walser, Walser als Goethe, ein Mensch kraftvoll mit sich im Reinen…

↑ Adam Soboczynski

Und das ist deshalb etwas Besonderes, weil Erfahrungen, wie Martin Walser sie beschrieb, einen wesentlichen Widerspruch offenbarten: Sie waren einzigartig, durch und durch subjektiv, an sein persönliches Erleben gebunden und doch teilbar, also nachvollziehbar, und in der Art, wie sie Sprache wurden, im Augenblick der Formulierung so real und verbindend, dass sie für unzählige Menschen, die ihm begegneten, zu Bausteinen ihrer Welt wurden.

↑ Edgar Selge

Noch einmal zurück zur „Männergesellschaft“ des Ratsgymnasiums Bielefeld: Sie sehen, dass ich alle Anlässe wahrnehmen, um individuelle, halb private, halb übergreifende Netze zu spinnen.

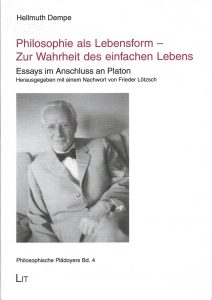

Über viele von den abgebildeten Lehrpersonen könnte ich Geschichten erzählen: Kuhlmann – falsch und böse; Oberwahrenbrock – versuchte auf Langeoog angebliche Homosexualität unter Schülern zu ahnden, Röttger – ihm verdanke ich eine schallende Ohrfeige für eine Lappalie; Fränzchen Wiese – listig, aber Alkoholiker; vorn in der Mitte Winkler – Homer-Kenner, geheimnisvoller Mensch, leise, gerecht und weise; vorn links – wie gesagt mein Vater, vorne rechts (mit Fliege) Hellmuth Dempe, Philosoph. Von den beiden Letztgenannten hat meine Mutter einen Streit überliefert, irgendeine (politische?) Prestigesache, Rechthaberei, beim zufälligen Aufeineinandertreffen im Freudental an der Bielefelder „Promenade“, also gemeinsam Kaffeetrinkend bis zum erregten Abbruch… Von diesem Philosophen Dempe ist ein Buch herausgekommen, eingeleitet von Frieder Lötzsch , der damals übrigens Klavierschüler meines Vaters war: hier. Ich besitze es (noch!) nicht. Was ich gern wüsste: Ob er „im einfachen Leben“ meinem Vater überlegen war, der einige Wochen später starb? Ob er Überlegenheit auskostete? Musste das sein?

Über viele von den abgebildeten Lehrpersonen könnte ich Geschichten erzählen: Kuhlmann – falsch und böse; Oberwahrenbrock – versuchte auf Langeoog angebliche Homosexualität unter Schülern zu ahnden, Röttger – ihm verdanke ich eine schallende Ohrfeige für eine Lappalie; Fränzchen Wiese – listig, aber Alkoholiker; vorn in der Mitte Winkler – Homer-Kenner, geheimnisvoller Mensch, leise, gerecht und weise; vorn links – wie gesagt mein Vater, vorne rechts (mit Fliege) Hellmuth Dempe, Philosoph. Von den beiden Letztgenannten hat meine Mutter einen Streit überliefert, irgendeine (politische?) Prestigesache, Rechthaberei, beim zufälligen Aufeineinandertreffen im Freudental an der Bielefelder „Promenade“, also gemeinsam Kaffeetrinkend bis zum erregten Abbruch… Von diesem Philosophen Dempe ist ein Buch herausgekommen, eingeleitet von Frieder Lötzsch , der damals übrigens Klavierschüler meines Vaters war: hier. Ich besitze es (noch!) nicht. Was ich gern wüsste: Ob er „im einfachen Leben“ meinem Vater überlegen war, der einige Wochen später starb? Ob er Überlegenheit auskostete? Musste das sein?

(Nachtrag am 8.9.2023)

Ich bin heute ausgegangen von der Lektüre der ZEIT vom 3. August 2023, Thema u.a. der Tod von Martin Walser, von dem ich seit Jahrzehnten nichts mehr gelesen habe, – außer „Ein fliehendes Pferd“ -, vielleicht aufgrund seiner skandalösen Rede bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Iris Radisch geht darauf ein. Ich würde darüber nicht mehr diskutieren wollen, stattdessen lieber „Ein liebender Mann“ lesen.

Natürlich interessiert mich das lange Statement der ZEIT auf Seite 1 zur Einschätzung der AfD:

Die AfD ist eine Protestpartei. Sie wird von vielen Menschen nicht aus innerster Überzeugung gewählt, sondern aus Unzufriedenheit mit der etablierten Politik. Aber man sollte sich als Wähler schon darüber im Klaren sein, mit welchem politischen Feuer man da spielt. Sonst brennt es irgendwann. Noch legt die AfD vor allem in den Umfragen zu. Wenn ihr das bei Wahlen gelingen sollte, ist es zu spät.

Quelle ZEIT 3.8.23 Keine Alternative Die AfD radikalisiert sich zunehmend und wird damit zur Gefahr für den Standort Deutschland / Von Mark Schieritz

Und was mich ebenso interessiert, ist der andere Leitartikel. Angesichts der katastrophalen Haltung der Katholischen Kirche in Sachen Pädophilie vergisst man fast die Frage: sieht es etwa bei der evangelischen Kirche besser aus?

Quelle ZEIT 3.8.23 Sie ist nicht heiliger Erstmals lässt die evangelische Kirche Pädophilie in iher jüngsten Geschichte untersuchen. Warum so spät? / Von Evelyn Finger

Es sind doch gerade die Jahrzehnte, in denen eine neue Aufklärung stattfinden sollte; was in den 50er Jahren nicht gelungen war, sollte nun auf eine neue Grundlage gestellt werden. Und es waren nicht nur die 68er, die daran arbeiteten, es waren die Antiautoritären, die Kinseys, die Sexologen, Arno Plack mit dem Bestseller: „Die Gesellschaft und das Böse“, 1970 eine ganze rororo-Reihe, herausgegeben vom Institut für Sexualforschung an der Universität Hamburg, da erschienen „reihenweise“ Aufklärungsbücher wie „Repressive Familienpolitik“, „Sexualunterdrückung“ oder „Sexualerziehung“, dies letzte aus der Feder von Helmut Kentler !!! Siehe den hier gegebenen Wikipedia-Link, an den sich offenbar der Wortlaut dieses Leitartikels anlehnt, es taucht auch die ZEIT mit Adam Soboczynski auf :

DIE ZEIT 3.8.23

DIE ZEIT 3.8.23

* * *

Was fehlt? Es genügt nicht, auf die alten Schlösser (Neuschwanstein, Versailles, Bayreuth etc.) zurückzuschauen und zu sagen: gut für den Tourismus, gut für die Wirtschaft. Und: es ist ja doch Kultur, die wir brauchen: die großen Träume! Wir wollen ja keineswegs die Weltzustände von damals zurück. Zur Ergänzung des AfD-Artikels gehört z.B. die Analyse im „langweiligen“ Teil der ZEIT: über das Momentum in der Politik, – die AfD ignoriert die Klimawende, auf die allerdings die Politik tatsächlich „ungeschickt“ reagiert hat. Das zu beschreiben und zu verstehen, braucht Zeit und Geduld. Verweis auf die Energiepolitik der Dänen und Schweden. Einfacher ist bloßer Protest. „Kaum etwas verunsichert die Menschen im Land mehr; man muss sich da gar nichts zurechtbiegen, um die Umfrageerfolge der AfD zu verstehen. Wollen wir nicht auch in dieses gelobte Energieland, das sich gleich hinter der Grenze im Norden erleben lässt? (…) Selten wurde für so viel politischen Einsatz und so viel gesellschaftlichen Schaden so wenig Konkretes erreicht.“

Quelle DIE ZEIT 3.8.23 Seite 25 Aus dem Takt gekommen Die Bundesregierung verschwendet ungeheuer viel politische Energie im Ringen um die Klimawende – Zeit für ein neues Zusammenspielt / Von Uwe Jean Heuser

Was hat mein Vater damit zu tun? Seine Zeit muss überwunden sein. Endgültig hinter uns liegen. Die Träume auch. Allenfalls brauchbar als eine gedankliche Übung.