Etwas zum Einlesen: Hier

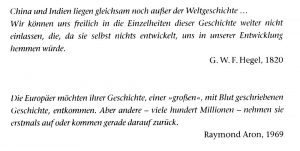

Sprechen Sie es ruhig aus, im ironischen Tonfall: die Probleme möchte man haben…

Die beiden Konzerte des Rahmenprogramms überschreiten die zeitlichen Grenzen des 19. Jahrhunderts und präsentieren einerseits selten gespielte Kompositionen von Theoretikern des 18. Jahrhunderts in historisch informierter Aufführungspraxis, andererseits Uraufführungen von neun Kompositionsstudierenden der Hochschule der Künste Bern, die nach einem didaktischen Modell des 19. Jahrhunderts ein „klassisches“ Werk „rekomponiert“ haben.

Natürlich fühlte ich mich an die jüngste Lektüre erinnert. Obwohl der Zusammenhang auch wieder nicht auf der Hand liegt. Hat Schubert etwa über einige Jahre hin auch nur meisterhaft „rekomponiert“?

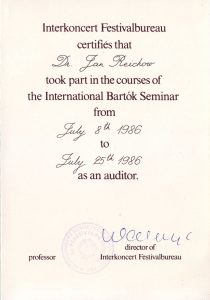

Auch der Beitrag über das „im Stil“ improvisierende Wunderkind hat damit zu tun. Hier.

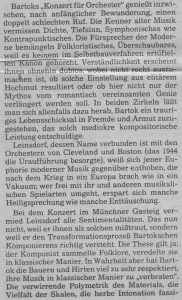

Und dann lese ich im Oktoberheft der Zeitschrift „Musik & Ästhetik“ in einem Aufsatz von Johannes Menke:

Es gibt Absolventen der Schola Cantorum Basiliensis, die bestimmte historische Stile auf höchstem Niveau täuschend echt imitieren können. Man kann diskutieren, ob sie diese Stile nur kopieren oder sich authentisch in ihnen ausdrücken, und man kann ebenfalls diskutieren, bis zu welchem Punkt eine Spezialisierung hier sinnvoll oder grotesk ist. Hier ist musikalisches Werturteil auf eine bisher ungewohnte Weise gefordert.

Zu einer guten Stilkopie „à la Mozart“ gehört etwa, dass darin nicht mit Harmonien gearbeitet wird, die erst bei Wagner vorkommen. Das wusste man schon immer, also auch in meiner Studienzeit, trotzdem störte es einen nicht, wenn man in dem Fach „Harmonielehre“ nach einer zeitlosen Methode erarbeitete, als habe sich in der Klassik ein ewiger Standard entwickelt, der im 19. Jahrhundert nur ausdifferenziert worden ist. Dann wurde nach Adorno viel vom „Stand des Materials“, auch von der Abnutzung gewisser Akkorde geredet, in voller Schärfe wurde einem die historische Gebundenheit des Blicks auf die Harmonielehre aber erst bewusst, als die Harmonielehre von Diether de la Motte diese Sicht in die Musikgeschichte zum Prinzip machte.

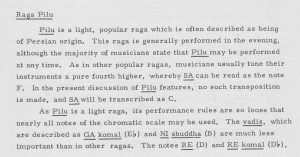

Diether de la Motte: Harmonielehre / Bärenreiter Verlag Kassel 1976

In diesem Sinne hatte ich zunächst die Zielrichtung des Aufsatzes von Johannes Menke (miss-)verstanden, auf den ich hier eingehen möchte, um mir selbst die scheinbar abgelegene Fragestellung zu erklären.

Johannes Menke: Musiktheorie und Werturteil / Beobachtungen zur Geschichte eines systematischen Fachs. Zeitschrift „Musik & Ästhetik“ Oktober 2016 Seite 76 – 84.

Menke bezieht sich dabei auf einen noch nicht veröffentlichten Vortrag von Thomas Christensen, dessen inhaltliche Vorbereitung in dem oben gegebenen Link wiedergegeben ist:

Für gewöhnlich wurde und wird Musiktheorie als etwas verstanden, das durch das Wirken von Autoren in Texten verfasst ist. Wir finden tendenziell diejenigen musiktheoretischen Werke am prestigeträchtigsten, die komplexe und eigenständige Ideen vorbringen und von einer strengen Systematisierung geprägt sind; diese Ideen gelten dann als Produkte der Inspiration einzelner Autorinnen und Autoren und werden in der Regel in wissenschaftlichen Abhandlungen oder anderen diskursiven Medien zum Ausdruck gebracht. Diese Auffassung von Musiktheorie möchte ich „monumentale Theorie“ nennen. Viele von uns vermuten, dass sie das höchste Ziel unserer eigenen Arbeit sei. Doch die unausgesprochenen Annahmen, die in diesem heroischen Modell wissenschaftlicher Arbeit stecken, können auf vielen Ebenen infrage gestellt werden. Historisch betrachtet stimmt es nicht, dass alle musiktheoretischen Schriften notwendigerweise zu den Textmonumenten gehören, die wir in der Geschichtsschreibung unseres Faches feiern; die meisten Schriften verfolgen weniger ehrgeizige Ziele. Noch weniger kann man alle Texte in der Geschichte der Musiktheorie einzelnen Autoren zuordnen, insbesondere in der Vor- und Frühmoderne. Viele Aspekte in der Geschichte unseres Faches haben eigentlich schon immer der Kodifizierung durch Texte widerstanden. Dies ist die unterirdische Welt der „verborgenen Theorie“ – eine Welt der Handschriften, der mündlichen Tradition und des verkörperten Wissens –, auf die ich in meinem Vortrag aufmerksam machen möchte; dazu ziehe ich mehrere Beispiele aus verschiedenen Perioden der Musiktheorie heran. Es zeigt sich, dass die Monumentalität selbst der kanonischsten musiktheoretischen Texte radikal ins Wanken gebracht werden kann, wenn man genau untersucht, wie diese Texte von den Lesern und Leserinnen verstanden und verwendet wurden. Meine These lautet, dass man Musiktheorie eher als eine fungible soziale Praxis denn als Kanon fester Lehrsätze verstehen sollte.

Quelle im Link des Gesamtprogramms zum Jahreskongress 2011 Seite 9

Es geht also offensichtlich um die Theorien im Wechsel der Zeiten. Sie haben lediglich sekundär mit den Wandlungen der großen komponierten Werke und ihrer Stilistik zu tun, mehr mit der Methode, sie einzuordnen, zu analysieren und für die Praxis (!) gebrauchsfähig zu machen.

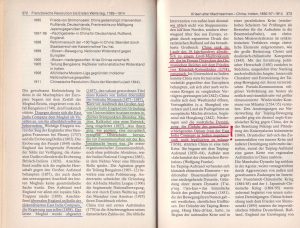

Oder: sollte ich erstmal versuchen klarer zu sehen, was Musiktheorie überhaupt ist? Schau ich doch mutig ins große MGG-Lexikon. Die Systematik zeigt immerhin sofort, dass ich Musiktheorie nicht abtun kann mit den Worten „alles nur graue Theorie“, Musik ist doch vor allem eins: Praxis, Praxis, Praxis. Na ja, und Emotion vielleicht. Oder nein, frei nach „Faust“: Gefühl ist alles, Namen, Begriffe, Formen … sind Schall und Rauch. Und ist es Schwachsinn, so hats wenigstens auch keine Methode… (die folgende stammt von Klaus-Jürgen Sachs).

Zu meiner Befriedigung geht der Text auf der nächsten Seite weiter (genaugenommen folgen noch 10!), zunächst mit Kritik an Punkt 1., und dann folgt ein für mich wichtiger Satz: die Kritik am Verständnis von „Theorie als musikalischer Handwerkslehre“. Im übrigen sei die Sache aber noch offen, zumal ein „Hauptproblem, auch die außer-europäischen Musikkulturen einzuschließen, vor erhebliche, auch im Ansatz ungelöste Schwierigkeiten stellt.“

Auf weiteres lasse ich mich jetzt nicht ein, erwähne stattdessen beschämt, dass ich in dem Menke-Aufsatz auf eine fatale Bildungslücke gestoßen bin: das – als allgemein bekannt vorausgesetzte – Wort „Oktavregel“ war mir noch nie begegnet. (Es geht nicht um „Oktav-Parallelen“!) Die Lücke sei sogleich gefüllt und zwar doppelt: zuerst hiermit und dann damit.

Und nun zu dem oben zitierten Christensen-Text, in dem es um „monumentale Theorie“ und ihr Verhältnis zur „verborgenen Theorie“ geht. Menke äußert sich dazu folgendermaßen:

Der Paradigmenwechsel von der großen Theorie, die sich im monumentalen Text manifestiert, hin zur verborgenen, oder vielleicht besser impliziten Theorie, die sich in der Anleitung, Beispielsammlung, Unterrichtsdokumentation verbirgt, hat etwas mit Repertoire- und Kanonbildung sowie mit unausgesprochenen oder vielleicht sogar ausgesprochenen Werturteilen zu tun.

Spitzt man es ein wenig zu, so könnte [man] sagen: Die große Theorie beschäftigt sich mit Vorliebe mit dem großen Meisterwerk, die verborgene Theorie mit dem Handwerk und einem breiten Repertoire bislang oft vernachlässigter Kompositionen. Die großen Theorien wetteifern darum, welches die gültige Deutung eines herausragenden Werkes sei, die verborgene Theorie geht davon aus, dass das herausragende Werke [sic!] nur vor dem Hintergrund unzähliger anderer Werke möglich und verständlich sei oder sie zweifelt sogar daran, ob die Kategorie des Meisterwerks angesichts der unüberschaubaren Fülle der Musikproduktion überhaupt angemessen sei. Die Faktizität des Historischen setzt hinter jedes Werturteil ein Fragezeichen.

Die großen Theorien gerade oft aufgrund ihres Systemzwangs in Schwierigkeiten, wenn sie auf kompositorische Realität stoßen. Paradoxerweise speist sich aber gerade aus diesem Scheitern ein Staunen über dkie Meisterwerke, deren Faktur sich dann genialisch über die spröde Rationalität der Systematik erhebt. Die verborgenen Theorien hingegen zielen – allein schon aufgrund ihrer ständischen Herkunft aus den Werkstätten – nicht auf Bewunderung, sie wollen durchschauen, nicht bestaunen. Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere die Satzmodelle den Weg zur Produktion auf ungeahnte Weise erleichtert haben. Was heute in historischen Stilen improvisiert und neu komponiert wird, war noch vor 20 Jahren unvorstellbar.

Falsch wäre aber zu meinen, dies schmälere die Bedeutung der auf uns überkommenen Werke. Gerade die verborgene Theorie kann uns lehren, dass Meisterwerke einen kulturellen Humus brauchen, auf dem sie gedeihen können. Verborgene Theorie geht davon aus, dass dieser Humus ebenso interessant und relevant ist wie die Werke.

Quelle Johannes Menke: Musiktheorie und Werturteil / Beobachtungen zur Geschichte eines systematischen Fachs. Zeitschrift „Musik & Ästhetik“ Klett-Cotta Stuttgart 20. Jahrgang Heft 80, Oktober 2016 Seite 81.

Das Verdienst dieser Ausführungen liegt darin, eine Heroen-Musikgeschichte wieder auf den Boden der Realität zu setzen, auf dem die „verborgene Theorie“ zu Hause ist. In Millionen Improvisationen und kleinen Kompositionen für den unmittelbaren Gebrauch im Gottesdienst, Kabarett, bei Familienfeiern und Chor-Freizeiten, – mit den unmittelbar zur Verfügung stehenden musikalischen Mitteln, die natürlich auch nicht vom Himmel fielen, aber auch nicht aus den Meisterwerken herausfiltriert, sondern gelehrt wurden – im Privatunterricht ebenso wie im Konservatorium oder in Methoden zum Selbstunterricht (siehe Methode Rustin hier), ebenso wie heute in Pop und Jazz. Man bekommt eine Ahnung davon, wenn man die Violinkonzerte von Franz Clement hört (siehe hier) oder in den Veröffentlichungen von Dabringhaus & Grimm die Musik der Brahms- und Schumann-Freunde (David, Bargiel, Berger, Herzogenberg) studiert, – selbst wenn man sich nur fragt, weshalb sie doch eher zum „Humus“ gehören als zum „ewigen“ Bestand der genialen Meisterwerke.

Selbst wenn man geneigt ist, ein „Werturteil“ (das allzuleicht Vorurteile petrifiziert) so lange wie möglich auszuklammern, – auch Meisterwerke werden in einem neuen Licht erscheinen, vielleicht sogar realistischer, wie von Menschen gemacht… Das schadet ihnen nicht.