… Tambourin (nicht mit dem Zaunpfahl)

Solinger Tageblatt 15.10.2016

Solinger Tageblatt 15.10.2016

Man könnte meinen, ich sei der wichtigste. Das habe ich nicht gewollt! Ich bin nur der Vater und der Freund. Auch der freundliche Herr auf dem Foto ist ein anderer, nämlich der das Konzert empfehlende Redakteur. Und ich werde auf jeden Fall seiner Empfehlung folgen.

© s.u.

© s.u.

Dieses niedliche Bild verdanke ich der „Association Caix d’Hervelois“, auf deren Website es sich befindet, leider ohne Titel und Copyright-Hinweis. Ich bin nicht sicher, ob es sich um ein Gemälde aus der damaligen Zeit handelt oder um ein historisierendes „im Stil“.

Ein anderes Bild zeigt Louis de Caix d’Hervelois in späteren Jahren mit seiner Tochter, deren Bogenhaltung nun auch nichts mehr zu wünschen übriglässt.

Louis de Caix d’Hervelois und seine Tochter Marie-Anne de Caix

Quelle: Unbekannt (Französische Kunst) – collection personnelle, 2006-11-29, SP, Gemeinfrei, wikimedia commons.org / S.a. HIER

An dieser Stelle soll der Text der Moderation folgen, sofern sie einigermaßen gelingt. Vorweg – nicht ohne Grund – eine Erinnerung an Rudolstadt. ABER – es ist nicht das Wohnhaus, hier stand es nur; der Rotary Club wird alles andere wissen. Übrigens befinden sich im Parterre jetzt sinnvollerweise die Räume des Kantorats. Im Fenster (bitte vergrößern!) hängt ein rotes Schild, darauf geschrieben stehet: „Singen macht glücklich“.

Foto: E.Reichow

Foto: E.Reichow

Erlebachs Vorrede:

Der Beginn der Moderation im Industrie-Museum:

Kennen Sie Erlebach?

Es gibt eine Tatsache, die ihn mir schlagartig nähergebracht hat, ich habe im Lexikon nachgeschaut: er wurde geboren und ist auch gestorben.

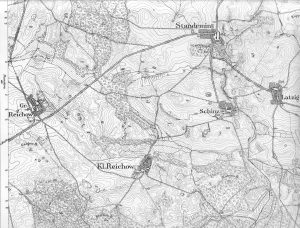

Nein, das allein war es nicht: fast so lange ich denken kann, fahre ich jährlich einmal durch seinen kleinen Geburtsort, ohne davon zu wissen, und in diesem Jahr besuchte ich auch die Stadt, die ihn zu allerletzt, aber immerhin für 30 Jahre beherbergte, und wir haben sein Haus mit der Gedenktafel geknipst: in Rudolstadt. In den Jahren vor seinem Tod, 1714, hätte er Joh. Seb. Bach in Weimar zu Fuß besuchen können. Aber Sie raten nicht, wo er geboren ist: in Esens, Ostfriesland, der letzten Station vor Bensersiel, der letzten Station vor Langeoog (am Ende der Welt).

Dass der begabte Junge dort nicht ewig bleiben konnte, ist klar, und nichts lag offenbar näher als der Weg nach Rudolstadt in Thüringen. Denn die kunstliebende Witwe des Fürsten Enno Ludwig von Ostfriesland war niemand anders als eine Schwester der ebenfalls kunstliebenden Gräfin Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, an deren Hof der 21jährige Philipp Heinrich Erlebach ab 1679 nachweisbar ist. Er begann als gräflicher Musiker und Kammerdiener und stieg alsbald auf zum Kapelldirigenten, mit der Verpflichtung, fleißig zu komponieren und eigene wie fremde Werke aufzuführen. Er sorgte für ein geradezu internationales Programm. Über 1000 Werke aller Sparten hat er selbst geschrieben. Er wurde ein bekannter Mann auch über den mitteldeutschen Raum hinaus. Das eigentliche Trauerspiel, abgesehen von seinem frühen Tod, – er wurde nur 57 Jahre alt -, ereignete sich 20 Jahre später: der musikalische Nachlass, den seine Frau für 450 Reichstaler an den Hof verkauft hatte, das ist mehr als das Jahresgehalt eines Kapellmeisters in Köthen, also … an den Hof verkauft, wo die Schätze auch gelagert wurden: und dort fielen sie im Jahre 1735 fast vollständig einem Schloßbrand zum Opfer. Nur etwa 70 Manuskripte haben das Feuer überstanden.

Und dazu gehören Gottseidank auch die 6 Triosonaten, von denen Sie heute die letzte als erstes hören.

Ich bin gebeten bzw. mir ist erlaubt worden, wenig Worte zu machen, und wenn dann doch noch Zeit übrig bleibt, können Sie ja Erlebachs Vorwort lesen, das im Programmheft steht. Vielleicht auch stillschweigend etwas kürzen. Die Überschrift z.B. bedeutet einfach: „Hallo!“ Mit seinen Worten: „Hoch- und viel geneigter Musik-Liebhaber!“

Der erste Absatz sagt in etwa, die Zeiten sind übel, viel Trouble allenthalben, der Kunst geht’s schlecht, der Musik aber prima. Wie kommt das? Jetzt zitiere ich mal etwas wörtlicher: „Sie blühet und grünet mit Gottes Segen in kaiser- und königlichen, kur- und fürstlich- auch gräflichen Höfen und genau so in hoher Herren Herzen und Häusern: Welch hohe Glücksbeständigkeit allein ihrer von Gott verliehenen Magnetkunsrt zuzuschreiben ist, wodurch sie nicht nur Ihre affektierten Gemüter durch allzusüßen Zwang an sich zieht, nein, sie macht sich die notorischen Liebhaber verbindlich und die schon verbundenen erhält sie sich in unaufhörlicher Hochachtung.“

Nun wissen Sie’s, jetzt folgt der Dank und die Eigenwerbung: Im vorigen Jahr 1693 sind seine Ouvertüren erschienen, d.h. Orchesterwerke, der Verkauf ist gut gelaufen. Und der ganze Freundeskreis hat ihm geraten [Zitat], „um ein mehrers meiner geringfügigen Arbeit der musikliebenden Welt zu kommunizieren. Weshalb ich dann meiner obligaten Schuldigkeit sonderlich gemäß befunden, solcher liebwertesten Musikfreunde geneigtes Ansinnen unverzüglich zu gratifizieren: So habe ich aus dienst-bereitwilligstem Gemüte diese 6 Sonaten und Partien auszufertigen weiters nicht umgehen wollen.“

Und dann kommt noch der nachdrückliche Hinweis, – ganz nebenbei verkaufsfördernd -, dass in vielen Ensembles „ein Mangel an spielenden Personen sich ereignet.“ Sonst hätten wohl noch viel mehr meine Ouvertüren bestellt!

Und sollte uns jetzt auch noch ein Gambist fehlen – eine Vorstellung, die in diesem Saal einen Schock auslösen könnte – halb so wild, meint Erlebach, denn an seiner Stelle darf eine zweite Geige spielen und der Cembalist kann für einen gewichtigen Bass sorgen und die meisten Töne in der rechten Hand weglassen, also „die anderen Zeichen und die darunter stehenden Claves in Stille praeteriren.“ Ich danke Peter Lamprecht, dass er heute abend Zeit hatte und mir Zeit gegeben hat, werde jetzt in Stille verfallen oder präterieren, um mit Ihnen frohgestimmt zu erleben, dass die wunderschöne Musik Erlebachs im Unterschied zum Vorwort wirklich nur das sagt, was unbedingt nötig ist, samt einigen Tanzsätzen, bei denen wir uns, wenn wir nicht in einer anderen Zeit lebten, geradezu beschwingt von den Sitzen erheben könnten.

(folgt MUSIK Erlebach)

Vom alten Erlebach zum ganz jungen Bach, – Erlebach ist fast 30 Jahre früher geboren als dieser, und als er diese Sonaten glücklich im Druck herausbrachte, – das war 1694 -, ereilte den Knaben Bach, der gerade 9 Jahre alt geworden war, ein großes Unglück: im Mai starb seine Mutter, der Vater aber – mit 7 von 8 Kindern im Haus – heiratete bald aufs neue, vielleicht in Panik, wir wissen es nicht, jedenfalls schon im November desselben Jahres, und dann starb er nur 3 Monate später. Johann Sebastian war ein Waisenkind. Glück im Unglück: Er fand Unterschlupf bei seinem ältesten Bruder, der schon Organist in Ohrdruf war. Zu Unrecht hat jemand die Geschichte in die Welt gebracht, dass dieser große Bruder dem Kleinen abends die Noten wegnahm und einschloss, und dass der sie heimlich nachts entwendet und bei Mondschein abgeschrieben habe, wobei er die Augen überanstrengte; daher – so hieß es später – rühre sein „von Natur etwas blödes Gesicht“. Unsinn! Noten gehörten für einen Organisten damals zu den kostbarsten Gütern, die überließ man nicht ohne weiteres den Kinderhänden. Ansonsten hat dieser Mann dem hochbegabten kleinen Bruder eine perfekte Musikausbildung zuteil werden lassen, seine Rolle kann gar nicht überschätzt werden. Andererseits war der junge Bach vom Furor des Lernens erfüllt: als er mit 14 Jahren nach Lüneburg ins Internat kam, wurde er mit einer neuen Welt konfrontiert, dort herrschte ein französischer Musikgeist, aber auch Hamburg und Lübeck waren nicht allzu weit, die berühmte norddeutsche Orgelschule – Stichworte: Buxtehude, Reincken.

Nachtrag 20.10.2016 Heute fühle ich mich auf wunderbare Weise bestätigt, was Bachs Bruder angeht (und Buxtehude!) angeht, während ich in dem neuen Buch von J. E. Gardiner („BACH Musik für die Himmelsburg“ Carl Hanser Verlag) lese: über die „beeindruckenden spieltechnischen Fortschritte, die Bach in seiner Zeit in Ohrdruf – mit Unterstützung seines Bruders – gemacht haben muss, war er doch offensichtlich entschlossen, eines der komplexesten Werke der norddeutschen Orgelliteratur seiner Zeit zu erlernen …. Wir müssen also die Rolle, die Christoph Bach im Rahmen der musikalischen Ausbildung des sehr viel jüngeren Bruders gespielt hat, neu bewerten.“ (Gardiner a.a.O. Seite 128).

Die Worte „Waisenkind“ und „Internat“ lösen bei uns gern Mitleid aus. Aber man muss sich das arme Kind eher als Frühstufe jenes ungestümen jungen Mannes vorstellen, der es mit den Vorschriften nicht so genau nahm, der seinen Urlaub nicht um Tage überzog, sondern um Monate, – ja, Sie vermuten wahrscheinlich richtig: um etwas zu erleben, aber was? Musik, Musik, Musik. Er anverwandelte sich alles, was er zu Gehör und in die Hände bekam, den machtvollen Orgelstil Buxtehudes, die französischen Manieren Lullys, das frische melodische Leben Vivaldis und anderer Italiener, und früher oder später wurde originalster BACH daraus. Wir haben das berühmte Bildnis des Alten vor Augen, dessen Blick Kurzsichtigkeit verrät, und in der Hand hält er den unbegreiflich kunstvollen Kanon, seinen kompaktesten Geniestreich, wir sehen die strenge Perücke, aber wir vergessen, dass er sie – wenn ihn die Wut packte – herunterriss, um sie einem Chorknaben an den Kopf zu werfen. Aktenkundig ist auch die Auseinandersetzung auf der Straße, fast kam es zur Prügelei, weil ihm ein Musiker, ein Fagottist, übel genommen hatte, dass er ihn einen Zippelfagottisten genannt hatte. Wir stellen ihn uns gern als Grübler auf der Orgelbank vor, aber erstens war er ein Virtuose, der bei Kollegen Angst und Schrecken auslösen konnte – der Musiker Schwanenberger meinte konsterniert: „ich habe sowas noch niemahls gehöret, und ich mus meine Spielart gantz anders ändern, denn es nichts zu rechen ist …“ -, ja, die Harmoniefolgen der Orgel in Arnstadt erzeugten sogar Unruhe in der Gemeinde, unvergessen ist auch die damit verbundene Beschwerde des Kirchenvorstands, der aufmüpfige Kantor habe einmal eine junge Frau neben sich auf der Orgelbank sitzen lassen. Nur nebenbei sei erwähnt: sie hieß Barbara und war sehr musikalisch.

Gewiss ist er im Laufe seines Lebens ruhiger geworden, er hatte ungeheuer viel zu tun, nur mit äußerster Disziplin war das Pensum zu schaffen, das er bewältigte, zumal er ein gefragter Mensch war. Sein Haus glich einem Taubenschlag, erzählte später sein Sohn, der auch Barbaras Sohn war. Andererseits hat er nie die Leidenschaft verloren, die seine frühen Werke auszeichnete, man muss nur bestimmte Stücke aus den späteren Passionen hören: „Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden!?“, so weiß man, zu welcher Wildheit er die Kontrapunktik und Fugentechnik steigern konnte. Natürlich, das ist für Chor und Orchester, das kann man nicht 1 : 1 aufs Cembalo übertragen, es sei denn, man ist bereit die Tasten zu zerschlagen. Aber wer Ohren hat, dergleichen auch im klanglich zurückgenommenen Maßstab wahrzunehmen, der braucht keinen Steinway für die Darstellung des Jüngsten Gerichtes oder die feinsten Phantasien der hoffenden Seele.

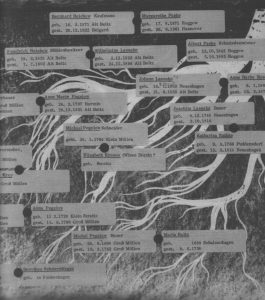

Die Toccata, die Sie jetzt hören, stammt aus der frühen Zeit, in der auch die berühmte Orgel-Toccata in d entstanden ist, die ja derartig aus dem emotionalen Rahmen fällt, dass man meinte, ein anderer müsse sie geschrieben haben, nicht unser guter alter Bach. Aber der war nie „gut und alt“. Er war ein Wilder und wurde später ein Gigant, aber vor allem ein Mensch, den es in 1000 Jahren nur einmal gibt, und der einen ganzen Stammbaum von Bach-Menschen wie in einem Brennpunkt zusammenfasst. (Überall in Thüringen gab es mit ihm verwandte gute Musiker!)

Die Toccata in e-moll BWV 914. Sie beginnt wie eine Einspiel-Übung, wie eine Toccata eben, die den Tonraum sorgfältig auf die Tasten tocciert und einkreist, dann folgt ein erstes Fugato im strengeren 4stimmigen Satz, und dann, vor der furiosen Schlussfuge, steht da ein Adagio, das zu den expressivsten Stücken des jungen Bach gehört. Ich sage das, weil man die Ohren einstellen muss, es darf nicht einfach so an uns vorbeitönen…

(folgt Bach Toccata)

Also, zu meiner Zeit –

wenn mein Vater früher so anfing, wusste man, dass für uns nichts Gutes dabei heraussprang. Und ich versichere Ihnen: heute wird alles gut.

Also, zu meiner Zeit – als ich klein war – war es äußerst uncool, mit einem Geigenkasten herumzulaufen. Wer auf sich hielt, spielte Gitarre. Das ist heute ja noch so ähnlich, nur das Wort cool ist neu.

Ich habe keine Konsequenzen daraus gezogen und weitergeübt, allerdings habe ich mit dreizehn – vielleicht aus Gründen der Coolness – auch noch Klavier dazugenommen, da musste ich auch gar nichts mehr tragen außer Noten.

Natürlich hatte ich keine Ahnung, dass ich einfach nur 250 Jahre zu spät dran war, um 1720 hätte der Geigenkasten in meiner Hand allen Menschen echte Lebensfreude versprochen, die neuesten französischen Tänze zum Beispiel, Rigaudon oder Tambourin, die beide aus der Provence kamen, wie auch einer der drei Großen aus der Opern- und Popszene: Lully, Rameau und eben Campra, – André Campra, geboren in Aix-en-Provence, wo man heute noch das Festival du Tambourin erleben kann. So genannt nach einer Trommel, während man das handliche Tamburin mehr mit Italien, speziell Venedig, verband. Auch in Gestalt des Tamburello. Oder mit dem Baskenland, dort Tambour de Basques. Na ja, in jedem Fall: Rhythmus, und vielleicht ein ganz bestimmter.

Und auch die Geige stand für Rhythmus und Tanz. Sie war ein Aufsteiger, ein Emporkömmling aus dem Volk, erst allmählich war sie in die feineren Bereiche vorgedrungen, zum Adel gehörten von Haus aus die Gamben aller Couleurs.

Was für ein Tänzer hätte ich also mit meiner Geige in Frankreich werden können!

Jean-Marie Leclair hätte mein großes Vorbild sein können, er erlernte das Tanzen und das Violinspiel, seine berufliche Laufbahn begann er als Tänzer und Ballettmeister in Lyon. Später kam er in gleicher Funktion nach Turin, wo er auch sein Violinspiel bei italienischen Meistern vervollkommnete. Dann Paris, und wieder Turin und wieder Paris, schließlich landete er in den Niederlanden, wo er eng mit Locatelli zusammenarbeitete, der ihn sehr beeindruckte.

Man bezeichnete ihn auch schon als den französischen Corelli, man verglich ihn als Komponisten mit Vivaldi, und er war maßgeblich an der Mischung des französischen und des italienischen Stils beteiligt.

Merkwürdig der soziale Abstieg dieses bedeutenden Mannes in seinen 60er Jahren, die Frau verließ ihn, obwohl er wieder in Paris lebte, glanzlos, in einem unsicheren Viertel, in einer Absteige, sagte man.

Am frühen Morgen des 23. Oktober 1764 fand man ihn im Hausflur, in einer Blutlache liegend und von drei Messerstichen tödlich verletzt. Der Fall blieb unaufgeklärt, verdächtigt wurde laut Polizeiakten sein missgünstiger Neffe, der aber vorher kaum hervorgetreten ist, weder als Geiger noch als Mörder.

Die Sonate, die Sie hören, eine von insgesamt 12 Sonaten des Opus IX, stammt aus einer glücklicheren Zeit, 1743, da war Leclair gerade wieder aus den Niederlanden nach Paris zurückgekehrt, ein paar schöne Jahre lagen vor ihm. Die Sonate endet mit dem Tanzsatz Tambourin, wie übrigens auch das letzte Werk des heutigen Abends, von Rameau. Daher unser Konzerttitel, der Ihnen insgesamt eher ein leichtes, beschwingtes Leben suggerieren soll. Deshalb steht dort auf den Tischen für die Pause auch schon Wein und Sekt in Hülle und Fülle bereit, dazu Backwaren, Canapés und diverse Spezereien, nicht zu vergessen die klingenden Kostbarkeiten, die hinten am CD-Tisch angeboten werden. Das eine gratis, das andere zum Sonderpreis, der den reinen Materialwert kaum übersteigt. Oder höchstens um das Fünffache. Peter hat getan, was er konnte. Und der ideelle Wert ist unschätzbar.

Doch nun Leclair, der real und ideell Lebende!

(folgt: Musik Leclair und PAUSE)

Meine Damen und Herren,

ich habe gestern im Tageblatt einen Hinweis auf dieses Konzert gesehen (siehe ganz oben) und bin etwas erschrocken: abgesehen von den Komponisten war nur ein einziger Name angezeigt, nämlich meiner, und übrigens auch wieder mit dem Titel, d.h. wohl: ich soll als Musikwissenschaftler sprechen. Aber das ist ein zweischneidiges Omen, man könnte es nämlich so verstehen: ich habe die Lizenz zur Langeweile.

Dabei bin ich schon zufrieden, wenn ich erstmal den Namen des Komponisten richtig auf die Reihe bringe: Louis de Caix d’Hervelois.

Meine Recherchen haben allerdings ergeben, dass die Daten falsch sind: er lebte von 1677 bis 1759, das sind unterm Strich 2 Jahre mehr als im Programm stehen, – in meinem Alter wäre man schon sehr froh darüber…

Ich weiß das, weil es eine „Association Caix d’Hervelois“ gibt, mit einer lesenswerten Internet-Präsenz, die Sie leicht finden, wenn Sie in meinen Blog gehen (das ist jetzt Eigenwerbung à la Erlebach!) mit dem Hinweis auf dieses Konzert: die letzte Eintragung enthält einen Link zur „Association“, ist übrigens auch sonst ganz lustig mit den Bildern seiner Tochter, einmal als 4-Jährige mit kleiner Gambe und großem Vater im Kreise begeisterter älterer Herren, dann als etwa 35-Jährige mit dem trotz Perücke deutlich gealterten Vater, sie eine adäquate Gambe spielend, während er ihr zeigt, um welche Töne es geht.

Aber als erstes findet man dann bei der Association die Info: Qui est Caix d’Hervelois? WER IST DAS? Und dann folgen wahrhaftig nur dreieinhalb Zeilen. Er war vor allem der Schüler des berühmten Marin Marais. Und dann stößt man auf die bange Frage: Ein Musiker OHNE eigene Biographie? Was weiß man denn über ihn? In der Tat: fast nichts!

Danach jedoch kann man dann Forschungsergebnisse lesen, seitenweise! … die ich Ihnen aber erspare, – zugunsten eines vagen Gerüchtes, dessen alleiniger Urheber ich bin. Gleich!

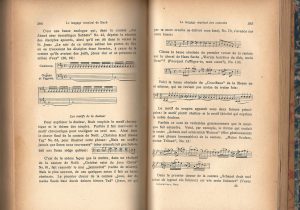

Sie hören eine Gamben-Suite, die aus einem Prélude und den gängigen Suiten-Tanzsätzen besteht, Allemande, Sarabande, 2 Menuette. Und dann folgen drei Titel, die vielleicht Fragen aufgeben: „L’inconstant[e]“, die oder der Wechselhafte. Instabil, cjangierend also. Was will er damit sagen? Von Marin Marais, dem Lehrer, gibt es eine Gigue mit dem gleichen Titel, und sie schwankt unberechenbar zwischen Dur und Moll. Hier aber habe ich nichts Instabiles gefunden. Vielleicht spüren Sie etwas?

Dann kommt „Le Pap[p]illon“, mit einem p, das heißt Schmetterling, und das Stück hat offensichtlich den schwankenden Flug des Schmetterlings zum Vorbild, wunderbar in die Luft gezeichnet. Aber was bedeutet das nächste: „Vaudeville“? Manche sagen, das Wort komme von „vauder“ = drehen plus „virer“ = übertragen, andere sagen von „Voix de ville“ = Stimme der Stadt. Es war jedenfalls seit dem 15. Jahrhundert der Begriff für ein Schlagerlied, gleiche Melodie, wechselnde Texte, sehr oft Spottlieder. Wer weiß, ob man so etwas bei Hofe vortragen konnte? Und den Leuten gingen dabei die wildesten Strophen durch den Kopf – unkontrollierbar!? Das ist jetzt mein Gerücht! Wir befinden uns ja im Zeitalter des Absolutismus, der allmächtigen Herrscher. Hier unversehens dem geheimen Spott der Leute ausgesetzt?

Wer weiß, ob wir nicht dem Grund auf der Spur sind, weshalb man von diesem hochmusikalischen Mann und seiner Tochter nie mehr etwas gehört hat…

Nur diese wunderbare Suite nach rund 3 Jahrhunderten…

Louis de Caix d’Hervelois!

(folgt Musik Caix d’Hervelois)

Ein Hinweis (nach dem Applaus): Peter Lamprecht ist übrigens ein sehr vielseitiger Künstler: er hat die Suite von Caix d’Hervelois wohltönend in diesen historischen Lagerraum gesetzt, und er hat nicht nur die Programme und das Foto gestaltet, auf dem man seine Gambe vor dem Eisenwaren-Regal sieht, sondern er hat dieses Instrument in monatelanger Arbeit auch selbst gebaut. Er ist ein perfekter Hand-Werker im weitesten Sinne des Wortes.

Jean-Philipp Rameau, das kann man unverblümt sagen, war einer der größten Musiker Frankreichs und hat sein Leben lang Stücke für sein Instrument geschrieben, das Cembalo, eine veritables Ideen-Sammelbecken; dann aber – mit 50 Jahren – trat er plötzlich mit einer Oper hervor, es ist überliefert, dass ein Zeitgenosse sagte: „da steckt Musik drin für 10 Opern“ – ja, und so kam es dann auch, er schrieb nicht nur 10, sondern über 30, und die meisten waren anspruchsvoll und genial, oft heiß umstritten, weil man es gern simpler gehabt hätte, – Hauptgegner war der Philosoph und Hobbymusiker Rousseau -, aber je mehr man sie begriff, desto höher stieg Rameaus Ruhm, sogar Ludwig der XV. stimmte zu und erhob ihn in den Adelsstand. Schon 1722, gerade als er aus Dijon nach Paris umsiedelte, war sein epochales theoretisches Werk „Traité de l’Harmonie“ (Abhandlung über die Harmonie) erschienen, – mit deutschen Gegebenheiten verglichen, ist das so, als wären die Kollegen Telemann und Mattheson ein und dieselbe Person gewesen – , und dann schuf er Werk um Werk, Schauspielmusiken, Ballettmusiken, Opern. Wie bedeutend und zeitlos sie waren, wurde durch die Renaissance dieser Werke auf den Bühnen der Gegenwart nachdrücklich bestätigt. Übrigens konnte ich die Vorbereitung dieser Rameau-Renaissance hautnah miterleben, als das Collegium Aureum, in dem ich mitspielte, 1967 „Les Indes galantes“ bei Harmonia Mundi aufnahm, die galanten Inder: damit waren allerhand verliebte Exoten gemeint, in der Türkei, in Persien, in Peru und bei den Indianer Nordamerikas; Rameau hatte selbst die Vorführung zweier Indianer in Paris beobachtet. Kurz vor der Schluss-Chaconne erklingt – wild genug für die Zeit – der provencalische Tanz – „Tambourin“, Es ging sozusagen um die phantastisch erweiterte Idylle des imaginären Landlebens. Eine Projektion städtischer Wünsche. Angefangen hatte damit übrigens der gebürtige Provencale André Campra, der 1697 „L’Europe galante“ als Ballett-Oper auf die Bühne gebracht hatte, und zu diesem Traum-Europa gehörten Frankreich, Italien, Spanien und die Türkei.

Trotz all dieser Sensationen und Perspektiven, war es erstaunlich, dass es einer ganz simplen Anregung aus nächster Nähe bedurfte, um Rameau auf dieses einzige Kammermusik-Opus zu bringen, aus dem Sie heute die Suite in A-dur hören, wenn man so will, die Geburtsstunde der Idee des Klaviertrios, eine Kombination dreier wirklich gleichberechtigter Instrumente, mit Geige und Gambe. Eine Geschäftsidee, strenggenommen. Ein Kollege namens Mondonville hatte 1737 Cembalostücke veröffentlicht, die mit einer hinzugefügten Geigenstimme aufwarteten: sie war also derart komponiert, dass man sie dazu spielen konnte, aber es fehlte auch nichts Gravierendes, wenn man sie wegließ. Das vergrößerte automatisch den Kreis der Käufer dieser Noten. Selbstverständlich war das nicht, denn im Paris jener Tage galt die Geige immer noch als ein Wirtshausinstrument: laut, kreischend, vulgär. Vornehme Leute, vor allem aber vornehme Damen, zögerten, sie anzurühren. Um so erstaunlicher der Erfolg.

Rameau erwähnt diesen Erfolg seines namentlich allerdings nicht genannten Kollegen ausdrücklich in der Vorrede zu seinen „Pièces de Clavecin en concerts“, in denen er nun noch darüber hinausgeht. Dem vollständig beidhändig ausgearbeiteten Cembalo-Part fügte er eine Geigenstimme und eine Gambenstimme hinzu, die bei der Aufführung nicht fehlen sollen, wobei die Geige jedoch dann auch noch durch eine Flöte, die Gambe durch eine zweite Geige ersetzt werden konnte. Daraus lässt sich jederzeit eine sehr bunte Musik zusammenstellen, die dennoch an keinem Punkt beliebig klingt. Den Einfällen und der Struktur nach handelt es sich um hervorragende Kompositionen, auf ein kleines und kompetentes Publikum zugeschnitten, einen Kreis von Auserwählten, die Rameau „Hommes de goût et de metier“ nennt, Leute mit Geschmack und vom Fach. Etwa so wie hier…

Manchmal gab es im Titel einzelner Stücke Anspielungen auf Freunde und Gönner, wie z.B. auf das Ehepaar LaPoplinière, – das zusätzliche „La“ davor bedeutet „la Pièce“ – es handelte sich um Rameaus Gönner, in deren Palais er jahrelang lebte, ein Privatorchester leitete und Honorar bekam. Auf wen das Stück von der Schüchternen „La Timide“ gemünzt ist, verrät er uns nicht. Zweimal „Rondeau gracieux“ steht da in den Noten: die Schüchternheit tut ja der Grazie keinen Abbruch. Im Gegenteil.

Das krasse Gegenteil haben wir allerdings im abschließenden „Tambourin“: Ich sagte schon, dass der Tanz vom Lande kommt, aus der Provence, Sie erkennen das sofort an dem stampfenden Bass, man hört, wie die Füße auf den Tanzboden aufschlagen, man kann sich das auch als eine Phalanx von Spielleuten mit Trommel und Einhandflöte vorstellen, wie beim Festival du Tambourin in Aix-en-Provence. Wobei dieser Trommel-Rhythmus weltweit auf ganz unterschiedliche Art erzeugt werden kann, in manchen Gegenden schlug man die Saiten einer Bordunzither mit dem Stock, in der Gascogne zum Beispiel, da hieß es Tambourin à cordes, in Italien gab es das auch: Altobasso genannt, und hier bei uns muss eben die Gambe samt Cembalo herhalten, manchmal sogar die Geige, wenn man sozusagen die Sau rauslassen will.

Es ist ja immer interessant, wenn die Musik der feinen Leute sich zu „erden“ sucht mit Hilfe der Volksmusik, und das lief nicht nur über die Musik, sondern auch über die Dichtung und die Malerei, die bukolische Idylle, die Schäferspiele, denken Sie an den Maler Antoine Watteau. Es soll nach Natur aussehen, aber städtische Raffinesse suggerieren, es sollte etwas nach Stall riechen, aber doch zum Parfüm passen.

Nicht umsonst bieten wir hier als Kulisse für Cembalo mit Viola da Gamba und nobilitierter Violine – ein uriges Scherenlager. Die rechte Akustik für genialste Musik der höfischen Zeit. Im Industriemuseum idealerweise abschließend mit dem Stampfschritt des provencalischen „Tambourin“. (Zumal fast alle Maschinen des Museums stillgelegt sind.)

(folgt Musik Rameau)

Text ©Jan Reichow

Marc, Almuth, Peter

Marc, Almuth, Peter

Solinger Echo HIER

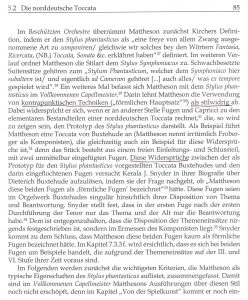

Quelle hier

Quelle hier

Quelle (s.o.): hier

Quelle (s.o.): hier Das Konzertprogramm, das ich in dem Buch fand, spiegelt etwa vom Geist dieser Jahre, zitiert auch Albert Schweitzer und weiß sogar von der Gläubigkeit des Interpreten: „Die Größe des Orgelspiels Prof. Schneiders liegt neben der selbstverständlichen Virtuosität in der beseelten, gläubigen Wiedergabe vor allem der Orgelwerke J. S. Bachs“.

Das Konzertprogramm, das ich in dem Buch fand, spiegelt etwa vom Geist dieser Jahre, zitiert auch Albert Schweitzer und weiß sogar von der Gläubigkeit des Interpreten: „Die Größe des Orgelspiels Prof. Schneiders liegt neben der selbstverständlichen Virtuosität in der beseelten, gläubigen Wiedergabe vor allem der Orgelwerke J. S. Bachs“.

Ja, auch ich erlebte in jenem Jahr meiner Konfirmation eine Phase intensiver Frömmigkeit, die wohl mit Bach zu tun hatte, mit seinem Stellvertreter auf Erden, dem Kantor, und – dem Vorbild Albert Schweitzers. Auch mit der abenteuerlichen Tatsache, dass er nun in Afrika lebte…

Ja, auch ich erlebte in jenem Jahr meiner Konfirmation eine Phase intensiver Frömmigkeit, die wohl mit Bach zu tun hatte, mit seinem Stellvertreter auf Erden, dem Kantor, und – dem Vorbild Albert Schweitzers. Auch mit der abenteuerlichen Tatsache, dass er nun in Afrika lebte… nach der Konfirmation Pauluskirche Bielefeld. Mein Vater war skeptisch, meine Mutter grübelte gern. Zu Albert Schweitzer sagt sie „Was für ein Kopf!“, wie später nur noch über Richard von Weizsäcker.

nach der Konfirmation Pauluskirche Bielefeld. Mein Vater war skeptisch, meine Mutter grübelte gern. Zu Albert Schweitzer sagt sie „Was für ein Kopf!“, wie später nur noch über Richard von Weizsäcker.