Vom Zuhören

Im Ozean der Klänge: brauche ich ein Boot? einen Kompass? einen Sternenhimmel? Orientierungslosigkeit ist ein schwer erträglicher Zustand.

Aber was erwarte ich denn: sitze ich doch bequem, stehe nicht auf schwankendem Grunde, stelle mir vielleicht vor, dass die Geigerin an einem bestimmten Ort bleibt, inmitten des Orchesters oder davor, den Dirigenten zumindest per Augenwinkel im Blick, sie beide kennen das Werk vielleicht am genauesten nach der Komponistin, die vielleicht genau so auf die Akteure schaut, wie sie von der Titelseite des CD-Booklets hinausschaut. Aufmerksam, höflich, anders muss ich ihren Blick nicht deuten. Und genügt es nicht einfach zu hören? Aber darauf hat sie selbst sich ja auch nicht beschränkt. Wir sind in der glücklichen Lage, etwas darüber zu erfahren. Die Autorin Martina Seeber erzählt es uns im Booklet:

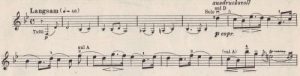

Das zu erfahren und zwar aus absolut authentischer Quelle, ist (für mich) unerhört wichtig. Aus Wikipedia weiß ich, dass die Komponistin in Edinburgh auch Violine studiert hat, ich habe das neue Werk für Violine gehört, war beeindruckt und weiß zumindest, dass es aus zwei Hälften besteht, die sich stark unterscheiden. Bis 9:36 und von dort zum Ende 17:39. Es interessierte mich auch, dass ein Stück von Beckett mit dem Titel „Still“ Pate gestanden hat. Die Komponistin selbst hat sich darüber geäußert, man kann es ebenfalls im Booklet nachlesen:

Damit weiß ich letztlich schon immens viel über den Hintergrund des Werkes, jetzt kann ich allein bleiben und mich meinen Ohren überlassen. Vielleicht traue ich ihnen noch nicht genug, denn ich höre die erste Minute mindestens 10 Mal, genau gesagt zuerst nur bis 0:30 dann bis 1:07, im Schönklang der Terz breche ich ab. e’/g‘. Ich möchte die seltsame Faszination der Keimzelle durchleuchten. Ohne zu versuchen, dem irgendwie mit ärmlichen Worten gerecht zu werden. Nicht einmal auf das Wort „Mobile“ wäre ich gekommen, und es gefällt mir auch nicht besonders (weil es mich an die Blütezeit des Mobiles in den Wohnzimmern der 50er Jahre erinnert). Ich sollte es eher technisch nehmen… sobald ich etwas weiter bin… ich versuche natürlich zuerst: Gesten wahrzunehmen und bin dabei ganz auf die klangliche Gestalt angewiesen, deren gestischer Sinn sich mir aber nicht ohne weiteres erschließt. Ich bin mit den Gesten der Klassik vertraut. Martina Seeber entnimmt manche Charakteristika der Partitur – „der erste Teil ist ein entfesseltes Furioso, die Spielanweisung des zweiten lautet ‚dark, fragile, warm‘.“ Ansonsten spricht sie auch von Gesten – mir scheint, dass selbst das Bild des Mobiles derartiges vermittelt: „es wippt, wackelt, schaukelt und zittert auf der Suche nach dem labilen Gleichgewicht.“ Aber später auch hier – handgreifliche Gesten:

Die erste Reaktion des Orchesters auf das Solo der Violine ist ein dumpfer Trommelschlag, der sich ins Brummen der Kontrabässe verlängert. Das Orchester setzt ein, als hätte die Energie der Violingeste die Bewegung des Kollektivs erst in Gang gebracht. Rebecca Saunders entwirft Klangräume und –gesten, die auf das Solo reagieren. Vor allem die Geräusche der Schlagzeuger, die in zwei Gruppen rechts und links auf der Bühne positioniert sind, erinnern an elementare Naturereignisse. An Stürme, Donner und Erdbeben, aber auch an die impulsiven Akzente und die elastische Zeitgestaltung des asiatischen Musiktheaters.

Aber man sieht, dass es mir leichter fällt, den Worten nachzuspüren, als der differenzierten klanglichen Realität, und ich werde sehr beschäftigt sein, in dieser das zuvor Gesagte wiederzuerkennen. Ebenso alles, was das Mobile betrifft. Und dann – im zweiten Teil – die Melodie, denn – so heißt es : „Das Grundgerüst dieses langsamen Teils bildet sich in Gestalt einer Melodie, die in ihrer extremen Dehnung kaum zu erkennen ist.“ Wird es mir gelingen? Zum Beispiel auch zu erkennen, dass wie „in mittelalterlichen Büchern die rote Spur des Stifts durch den Text fließt“. Diese Erfahrung fehlt mir, ich erinnere mich nur an die rote Tinte, die Bach in der Matthäus-Passion – ja, wofür verwendet hat? für den Evangelisten, also das Evangelium oder für die Christus-Worte? Martina Seeber zitiert an dieser Stelle Rebecca Saunders, die an die Kalligraphen des Mittelalters erinnert, -„eine schöne Parallele zu der Art, wie sich eine melodische Linie im Orchestergewebe verstecken kann. Durch die zweite Hälfte von Still zieht sich das Material wie ein melodischer Faden. Er verschwindet immer wieder in der Stille und in den Resonanzen des Orchesters.“

Ich glaube nicht, dass ich ihn beim Hören mit bloßen Ohren erfasse (ohne Noten) – würde aber annehmen, das die Bemühung darum bereits eine Ahnung vermittelt. Der Weg jedenfalls ist verlockend.

Ausschlaggebend, gerade diese Aufnahme zu wählen, war die phantastische Geigerin (siehe u.a. auch hier). Und die mit ihr verbundene Genese dieses Stückes.

Und dann kommt noch die Rolle der Kurzgeschichte von Samuel Beckett. „Still ist das siebte der so genannten ‚Fizzles‘. Becketts Text hat Rebecca Saunders bei der Komposition begleitet. In der Stimmung und der Grundhaltung des Violinkonzerts hat er seinen Niederschlag gefunden.“

Sollte ich auch diesen Text kennen, wenn ich das Violinkonzert auf mich einwirken lasse? Es könnte doch auch die Beschreibung der Wirkung auf die Komponistin genügen, die es selbst formuliert hat, siehe unten.

Und vermutlich würde sie uns angesichts solcher Bemühungen noch einen nützlichen Rat: Vergessen Sie alles, und hören Sie einfach zu!

Nach „Still“ habe ich weitergelesen und -gehört: zwei Bassklarinetten, faszinierende Bewegungslosigkeit. Oder nicht? Ich dachte, Gesten seien ohnehin eher dem Violinspiel zugeordnet, wegen des Gebrauchs der Arme und Finger, nicht dem des Mundes und des vom Atemholen bewegten Leibes.

Eine ganze, aber fast unwirklich zeitlose Minute dauert die erste Geste dieses Duos. in dieser Minute geschieht viel und zugleich fast nichts. Ein schlichter Ton steigt auf und ab, beginnt zu vibrieren, glättet sich wieder wie zu einem elektrisch erzeugten Sinuston, der sich dann aber plötztlich aufraut und an den Rändern Schärfen entwickelt. Beim Hören lässt sich kaum sagen, ob es eine oder schon zwei Bassklarinetten sind, die den sich unablässig verändernden Klang modellieren. Man hält unweigerlich den Atem an, obwohl man lebendigen, vom menschlichen Atem erzeugten Tönen lauscht.

Wunder wirkende Worte. „Spiel, damit ich dich sehe“, möchte man in Abwandlung eines Hörspielspruches anmahnen.

Vielleicht werde ich dann später doch noch von meinen Erfahrungen beim Hören berichten. Oder aber mich einfach in Schweigen hüllen, darauf zählend, dass es beredter ist als alle Worte.

Zumal ich auch die Besprechung eines Buches über Rebecca Saunders neben mir liegen habe, die einer psychologischen Deutung bedarf. Ich will nicht sagen, dass uns das weiterbringt. Es sei denn, in einem Punkt: klarer zu sehen, welche Sprache über Neue Musik hilfreich ist und welche den gutwilligsten Leser ein für alle Mal das Fürchten lehrt. (Ich halte den Text zur Saunders-CD jedenfalls für vorbildlich.)

Quelle: das Orchester Schott Oktober 2020 Seite 63

Quelle: das Orchester Schott Oktober 2020 Seite 63

Es ist schwer begreifbar, dass ein Rezensent einen solchen Band der Musik-Konzepte und die Komponistin, um die es geht, mit einer solchen, von ihr ungeschützt geäußerten Formel zu fassen kriegen möchte:

Es gibt einfach Klänge, die mich begeistern…Aber eigentlich gibt es nichts zu sagen.

Aha, sie formuliert es definitiv: da ist also nichts als „diese Spannung von Affektivität und Aussagelosigkeit“! Daraus kann ich doch im Nu eine Theorie aufs Papier zaubern, mit einem kleinen Aufwand an weiterer Abstraktion wird mir das jeder abnehmen. Und schon haben wir aus einer sozusagen alltagssprachlich dahingesagten Kommunikation ein Vademecum der Moderne an die Wand genagelt: bloß weg vom lebendigen Klang der Worte. Das ist doch ein geläufiger Topos in der Neuen Musik, und das bleibt chic: es gibt nichts zu sagen, der Rest ist Stille. Warum nur trotzdem dieses ganze Gerede, und warum über Werke, die aus realen Klängen bestehen, jedenfalls nur mit deren Realität in Erscheinung treten?

Das Wort Klang mit all seinen adjektivischen und adverbialen Kombinationen taucht massenhaft auf und wirkt wie ein texturales Mantra. Ein Terminus, der kaum weiter differenziert werden kann, zumal seine agglomerative Qualität bei Saunders durch die Berücksichtigung des jeweiligen Raumes und der klangbildenden Akteure weiter gesteigert ist.

Warum soll da nichts weiter zu differenzieren sein? Oder nur agglomerativ, auf dass ein Konglomerat entstehe, in dem Subjekt und Verb numerativ nicht mehr übereinstimmen, wie z.B. gleich im nächsten Satz: „wo Gestaltung ja oft als Ausdrucksdrama vermittel werden“.

Jaja, und „eingestreute Philosopheme jüngerer Provenienz haben ornamentale Funktion“, schlimm! Nur Martin Kaltenecker hat das Glück gelobt zu werden, denn er „hat das Problem einer Wissenschaft erkannt, die vor dem Phänomen Saunders zum Schweigen oder zum Raunen verdammt ist. Mit seinem Text zeichnet sich die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Passung ab.“

Gut, der Band Musik-Konzepte ist bestellt, obwohl nicht ganz billig, aber eine echte wissenschaftliche Passung möchte ich wirklich nicht versäumen…

Nachtrag 16.10.2020

Vorwort von Ulrich Tadday / zu Gunnar Hindrichs siehe im Blog hier , hier und hier