Mozarts Facile in der Orgelwalze

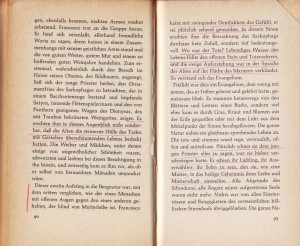

Sicher bin ich nicht der erste, dem es auffällt. Aber die meisten „echten“ Pianisten schauen eben nicht in das (zu undankbare?) Andante für eine Orgelwalze KV 616 (komponiert 1791), suchen es gar nicht erst, siehe unten links, aber jeder spielt irgendwann mal die Sonate KV 545 (komponiert 1788) siehe unten rechts. In jedem Fall ist es nützlich, die scheinbaren Routine-Stellen zu vergleichen und von ihnen zu wissen:

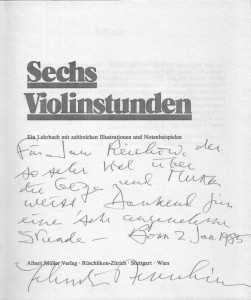

Ich bin unendlich dankbar, dass man heute so viele Quellen mit ein paar Klicks greifen und vergleichen kann: die Sonata Facile spiele ich seit etwa 1955 aus unterschiedlichsten Noten (z.Zt. aus der Henle-Ausgabe), aber das Andante für eine Orgelwalze kenne ich im Notentext erst seit einer Woche. Allein dank der Möglichkeit sie über das Wort Petrucci (oder die Buchstabenfolge IMSLP) im Handumdrehen zu finden und anzuschauen. Wie HIER und HIER.

Selbstverständlich kaufe ich weiterhin Noten, wenn ich sie spielen will, weil ich sie anders nicht wirklich besitze…

A propos Facile: Exkurs vom Notenlernen

Im Grunde könnten die Verlage, die auf dem öffentlichen Markt Noten anbieten, froh sein, wenn einmal das bloße Notenlesen propagiert wird. Von Jazz- und U-Musik-Produzenten wird ja gern so getan, als ob die Ohren und das Zuhören entscheidend seien, weit gefehlt, – es ist das Gehirn, in dem die Bedeutung der Musik entsteht und wahrgenommen wird, die Welt der Vorstellung und des Wissens… Man kann durchaus behaupten, dass viele Menschen, die immerhin persönlich im Konzert erscheinen um zuzuhören, ja, wenn man es messen könnte, nur – sagen wir – 20 Prozent der Musik hören und noch weniger wahrnehmen. Allein schon deshalb, weil sie sich nicht vorbereiten; sie glauben, das Konzert sei eine Bringschuld der Musiker, es ist aber ebenso eine Holschuld der Zuhörer! Von deren Aufmerksamkeit, Aufnahmefähigkeit und Konzentration hängt nicht zuletzt auch die Leistung auf der Bühne ab. Paradoxerweise kann allerdings der Konzertbesucher eigentlich gar nicht erwarten, an der vielgerühmten Wirkung der Musik teilzuhaben, wenn er die Grundlagen gar nicht mitbringt. Wenn er musikalischer Analphabet geblieben ist, weil das Schulsystem mehr nicht hergab.

Der am weitesten verbreitete Fehler ist übrigens, dass man glaubt, das Notenlesen sei eine Geheimwissenschaft, für die man eine besondere Begabung mitbringen müsse. Es ist nie zu spät. Schauen Sie nur, was man bei Google findet, wenn man „Notenlesen lernen“ eingibt. Aber Vorsicht, – vielleicht kaufen Sie sich lieber ein Kinderliederbuch und lassen sich daraus vorsingen. Im Ernst: es gibt eine Klippe, an die ich mich erinnere, einen Verstoß gegen die Logik, den man schon als Kind unterschwellig spürt und der einen beim Lernen behindert. Wenn ich schon akzeptieren muss, dass es 5 Notenlinien gibt, und nicht 6 oder 4, was rein logisch ja durchaus gleich sinnvoll wäre.

Die Klippe, die ich als Kind überwinden musste, war die: zu akzeptieren, dass es für einen Ton völlig gleich ist, ob er genau auf der Linie oder zwischen zwei Linien steht. Ich muss die „Leiter“ erkennen, die Tonleiter: sie besteht in diesem Fall eben nicht aus den Sprossen der 5 Linien, – vergiss das Bild der Leiter! -, sondern aus Linie, Zwischenraum, Linie, Zwischenraum, Linie, Zwischenraum, Linie, Zwischenraum, Linie.

Eine andere Voraussetzung, die man nur deutschen Kindern erklären muss: die Notennamen folgen nicht dem Alphabet, sonst hieße es nicht A – H – C. Fang also besser mit C an, dann stimmt es erstmal: C – D – E – F – G, dann hast du bereits 5 brauchbare Töne, und wenn du die hast, sage A – H („Aha!“) , und gehe so darüber hinaus: schon bist Du fast beim nächsthöheren C angekommen. Was für ein Ton wartet da! Logisch ist es allerdings nicht, dass diese Töne so heißen, und dass nun C das „Centrum“ wird. Ebensowenig wie Dein Vorname. Es hat zwar eine Erklärung, dass wir nicht A – B -C sagen, wie die Engländer, aber die Erklärung kommt aus dem Mittelalter und ist für uns unwichtig.

Noch etwas, was ich als unlogisch empfand: dass das Viereck der großen (ganzen) Pause hängen muss, während die halbe Pause sitzen darf. Aber über viele Jahre hat mir dieser Widersinn geholfen, die betreffenden Pausen korrekt einzuschätzen.

Und dann beginnt das Lernen, zunächst der Notenwerte (Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel usw.), dann (oder zugleich) ihren Bezug auf den Takt (wieviele in einen Takt passen), warum wir überhaupt Takte brauchen… Dann die Schlüssel, fürs erste genügen Violin- und Bass-Schlüssel.

So, und jetzt können Sie die Notenbeispiele von Mozart noch lange nicht lesen… nur eins verrate ich Ihnen: sie finden darin im Prinzip schon alle Notenwerte, die Sie im Leben brauchen, aber keine einzige GANZE NOTE, allerdings einige GANZE PAUSEN, nämlich im Beispiel auf der linken Seite, in den Dreiergruppen der Notenlinien jeweils in der mittleren Reihe, da finden Sie genau 6 ganze Pausen hintereinander.

Was ich eigentlich sagen wollte: wenn man nur nicht in jedem Detail Logik erwartet, kann das Notenlernen ziemlich einfach sein! Und es bringt ungeheuer viel Sinn und Übersicht in das Universum der Musik. Genauer … der abendländischen Musik von – sagen wir – 1600 bis 1900.

In der indischen Musik hätte ich einen anderen Rat. (folgt gleich)

Stop! Warum habe ich diesen Exkurs überhaupt begonnen? Weil ich dachte: für Leute, die keine Noten lesen können, ist vieles in meinem Blog überflüssig. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. So kam ich auf die Idee, sie auf Indien zu verweisen. Aber es wäre ein großer Irrtum zu denken, dass es dort leichter zugeht. Als erstes kommt doch „Sa ri ga ma pa dha ni sa“ und das ewige Silbensingen und diese endlosen Übungen. Das macht allerdings unweigerlich musikalischer. Oder Sie versuchen es auch dort erstmal mit mehr Augenarbeit: eine Methode finden Sie hier.