(Fortsetzung von HIER)

Katalog der Sammlung Bad Krozingen

Katalog der Sammlung Bad Krozingen

TEXT DES VORTRAGS II

Übrigens darf man sich die Entdeckung und Entfaltung der historischen Aufführungspraxis in den 30er Jahren durchaus nicht als einen Siegeszug vorstellen, der nach dem Krieg einfach fortgesetzt wurde. Diese Musik war ja in gewissen Zirkeln zu Hause, die sich abgrenzten und von den Außenstehenden ignoriert oder belächelt wurden. Man scherte sie über einen Kamm mit Mittelalter-Freaks und Multi-Instrumentalisten der Jugendbewegung wie Peter Harlan, der sich mit der gnadenlosen Verbreitung einfacher Blockflöten und leicht handhabbarer Fideln Freunde und Feinde gemacht hat.

Das berüchtigte Laien- und Kinderinstrument Blockflöte hatte natürlich wenig zu tun mit dem kostbaren Flauto dolce oder gar der Traversflöte der Barockzeit, die man mit Fleiß wiederbelebte, und die Fideln nichts mit den komplexen Viola-d’amore-Typen, die allerdings auch in der neuen alten Aufführungspraxis merkwürdig überrepräsentiert waren. Weshalb eigentlich? Vielleicht dank einer zufälligen Vorliebe im Saarbrücker Freundeskreis. Vielleicht auch nur, weil sie eine gewisse exotische oder auch esoterische Besonderheit ausstrahlten, die von den einen goutiert, von den anderen als blutleer empfunden wurde.

In der Zeit nach dem Krieg, in „meinen“ 50er Jahren galt tatsächlich die Alte Musik, in welcher Form auch immer, als nicht „up to date“, heute würde man sagen als „un-cool“. Große Ausnahme: Bach, in allen Formen, vielleicht auch Händel, und ich hielt meine Telemann-Sonatinen in Ehren. Aufführungspraxis? Man hatte eine vage Ahnung von der Bachtrompete, die eine ganze Aufführung verderben konnte. Man sagte „Terrassendynamik“, es gibt nur laut und leise, ein Bach-Allegro ist „motorisch“, die Geiger lernen den Bachstrich, d.h. Sechzehntel breit, Achtel kurz usw., und wenn man ein Cembalo dabeihaben muss, spricht man gern von einer Nähmaschine. Damals kursierte auch der als humorig empfundene Satz: Cembalo klingt, „wie wenn Ameisen auf Glas pinkeln“. Für mich begann eine neue Dimension, als ich Albert Schweitzers Bach-Buch aus der Stadtbücherei entlieh, wodurch die Kleine Chronik der Anna Magdalena Bach im Handumdrehen entthront war. Ich hörte vom Bach-Bogen, den ich glaubte eines Tages besitzen zu müssen, wenn ich die Solosonaten ordentlich spielen wollte. (Ein Mythos, den Schering und Schweitzer aufgebracht haben.) Und irgendwann hörte ich eine Aufnahme mit Emil Telmanyi, der einen sogenannten Bach-Bogen verwendete, und dachte: so möchte ich nie spielen. Dann begeisterte mich eine Aufnahme des dritten Brandenburgischen Konzertes, ganz besonders der Mittelsatz, da wusste ich noch nicht, dass es den gar nicht gibt: Bach hat ja zwischen die beiden schnellen Sätze nur eine Überleitung von zwei Akkorden geschrieben, die man – so glaubte man – zu einer kleinen Kadenz erweitern kann. Und hier hörte ich nun eine riesige Cembalo-Kadenz, hochromantisch, wie ich fand, gewaltigster Bach, dachte ich, – aber es war – Eduard Müller aus Basel (siehe hier). Jahrzehnte habe ich geglaubt, es müsse Fritz Neumeyer gewesen sein, aber aufgrund der modernen Internetrecherche kann ich mit Bestimmtheit sagen: es war die Archiv-Produktion Februar 1954, Schola Cantorum Basiliensis, Leitung August Wenzinger, und auf dem Cover stand sogar: Cembalo-Kadenz Eduard Müller, aber das besagte für mich nichts, – er war halt der Interpret. (Zu seinen Schülern gehörte übrigens Gustav Leonhardt.) Jedenfalls hörte ich zum erstenmal ein Cembalo, das mir gefiel. Vermutlich habe ich den Klang des Cembalos beim damaligen Stand unserer Wiedergabetechnik gar nicht recht beurteilen können, mir hat die ungewöhnliche Machart gefallen, der Ausbruch aus dem barocken Schema. Vielleicht das, was man später Agogik nannte. Ich habe die Aufnahme wieder aufgetrieben und werde dies Beispiel nachher noch anspielen. Wenn man rückblickend feststellen will, was eigentlich revolutionär war an der Aufführungspraxis alter Musik, wie sie seit den 30er Jahren umgesetzt wurde, war es vor allem der Klangkörper, nicht die Spielart, am auffälligsten bei den Cembali und später bei den Hammerflügeln. Das Verteufelte war: es gab ja dem Namen nach jede Menge Cembali, sogar in jedem Theater, aber nur solche der Firma Neupert, und die waren dem modernen Klavierbau angepasst. Und allgemein war man wohl der Ansicht, „der typische Cembaloklang offenbare sich vor allem in der klanglichen Differenzierung durch die verschiedenen Registrierungsmöglichkeiten“. (Gutknecht S.128). Was ein Irrtum war.

Auch Neumeyer stand in direkter Verbindung mit Neupert, jedoch: um an schönere Instrumente zu kommen. Als er 1932 nochmal ein Konzert mit modernem Cembalo erlebte, meinte er dazu genau das, was in unseren 50er Jahren in der Regel unbeirrt weiterlief:

„Was mich gestern abend noch so störte war das dick und roh klingende Cembalo, und die aufdringliche Art, wie es gespielt wurde. Wie froh bin ich, den Kasten los zu sein! Auf diese Weise kommt es, daß das Cembalo so viel Feinde hat: der knallige, drahtige, reizlose Ton der modernen Konzertcembali zerstört alles Feine, Singende, was den alten Instrumenten eigen ist.“

Bemerkenswert finde ich, dass Neumeyer immer vom Singen der alten Cembali spricht, und zwar so, als sei es dem Instrument selbst eigen, und nicht unbedingt abhängig davon, wie es behandelt wird. Das ist kein Zufall: es war in der damaligen Situation fast das schwierigste Problem, original erhaltene Instrumente perfekt zu restaurieren, mit den alten umsponnenen Saiten und mit weichen Lederkielen auszurüsten, und man konnte von den klanglichen Ergebnissen schon jenseits aller „Aufführungspraxis“ begeistert sein.

Das Ideal eines singenden Tasteninstrumentes war ja bis dahin das Clavichord, das Neumeyer besonders liebte. Also ein Instrument, dessen Saiten nicht angerissen, sondern gewissermaßen tangiert wurden, man bleibt über die Taste gewissermaßen mit ihnen in Verbindung. Es hatte allerdings einen schweren Nachteil: man konnte es kaum hören. Es war selbst für einen Raum wie diesen kaum geeignet, man musste mit dem Ohr so nahe sein, wie der Spieler selbst.

MARC: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)2. Andante aus: Sonata VI G-dur Wq 55/6 H 187 (1765?) 6 Sonaten für Kenner und Liebhaber, 1. Sammlung Leipzig 1779) Bundfreies Clavichord von Johann Christoph Georg Schiedmayer (unsigniert), Neustadt an der Aisch um 1785

Der Übergang zu den alten Streichinstrumenten war – auf andere Weise – noch schwieriger, denn jeder glaubte ja, ein altes zu besitzen. Natürlich waren aber alle zu Beginn des 19. Jahrhunderts umgebaut worden! Vielleicht noch wichtiger waren jedoch die Bögen. Neumeyer erwähnt ein Kammerkonzert mit dem bekannten Cellisten Paul Grümmer, der Gambe spielte und zwar – wie Neumeyer hervorhebt – „mit einem richtigen Gambenbogen“. Auf einem Foto, das Grümmers Tochter zeigt, ist allerdings zu erkennen, dass sie den Bogen mit Obergriff fasst, also wie beim Cello. Und zu dieser Art von Tongebung passt, dass der Viola d’amore-Spieler – so Neumeyer wörtlich – spielte wie ein Kaffeehausgeiger. Überhaupt sei alles zu schwülstig und zu dick im Ton gewesen. Ich will keine pauschale Verdächtigung äußern: aber die Streicher waren noch jahrelang himmelweit entfernt von den Konsequenzen, die sich allein aus dem Gebrauch von Darmsaiten und Barockbogen hätten ergeben müssen: Artikulation im kleinmotivischen Rahmen und viel weniger Druck. In Dieter Gutknechts Aufsatz über die Saarbrücker Vereinigung las ich mit Erstaunen, dass der Geiger Ulrich Grehling, später Konzertmeister der Cappella Coloniensis, in Saarbrücken den „bald vollzogenen Schritt vom herkömmlichen zum historischen Instrumentarium“ nicht mitmachte. Man hätte aber auch beobachten können, dass selbst die Leute, die umrüsteten, oft im Prinzip genau so weiterspielten wie bisher. Für mich gab es allerdings ein Schlüsselerlebnis – als wir im Collegium Aureum längst „historisch“ spielten, also zumindest mit Darmsaiten und mit Barockbögen. Es war um die Wende der 70er Jahre, als parallel zu uns im Fuggerschloss Kirchheim das Alarius-Ensemble mit den Gebrüdern Kuijken Aufnahmesitzung hatte. Mit dem Fetisch Klang ging man ja inzwischen fast hausieren, „der goldene Klang des Collegium Aureum“ hieß es in den Werbeprospekten der Schallplattenfirma. Aber dieser Alarius-Klang, dachte ich, ist wirklich unerhört, und meinte wohl doch mehr die Spielweise, den entspannten Klang, die Behandlung des Tempos, die leeren Saiten, die Reduzierung des Vibratos, die Abstrichbetonung, alles was dazugehörte, das war absolut neu – immerhin 40 Jahre nach der Wende der 30er hin zu den alten Cembali.

1) Beispiel-CD Alarius-Ensemble 1973 Rosenmüller Sonata e-moll (3:08), auf youtube hier.

Foto: Daniela Maria Brandt

1968 hatte es immerhin schon eine Vivaldi LP gegeben, bei der Gustav Leonhardt am Cembalo saß, der 24jährige Sigiswald Kuijken neben dem Konzertmeister Franzjosef Maier, der übrigens mein Lehrer war, und Günther Lemmen, der Mann der ersten Saarbrücker Pioniertaten spielte Bratsche neben Franz Beyer aus München, der holländische Cellist Anner Bylsma war solistisch beteiligt, ein Ensemble aus Vergangenheit und Zukunft, nicht ganz konfliktfrei, – es hielt vielleicht nur dank Dr. Alfred Krings, dem Ideenträger von WDR und Harmonia Mundi, und nur für diese eine Aufnahme zusammen.

vorn: Franz Beyer und Franzjosef Maier

vorn: Franz Beyer und Franzjosef Maier

Günther Lemmen hatte übrigens auch dafür gesorgt, dass das Collegium Aureum in Saarbrücken in der renovierten Martin-Luther-Kirche auftrat oder zumindest probte, das weiße Gestühl ist mir noch gut in Erinnerung, vor allem, weil der Mann an der Orgel, der mir auch durch seinen Schäferhund auffiel, zu Anfang mit erhobener Hand dastand und rief: „Und hier auf diesen weißen Stühlen / sollen unsre Steiße wühlen?“

Fritz Neumeyer. Später noch einmal, als er seinen alten Freund Günter in den Bratschen erblickte: „Unter all den Luther-Memmen / sieht man auch die Mutter Lemmen!“

Neumeyer gelangen die unvergesslichen und vielzitierten Zweizeiler. Im übrigen ist aber dieser Drang mit Worten zu spielen, Buchstaben oder Reime auszutauschen, Zitate zu verdrehen, das ist unter Musikern so verbreitet, dass man es nicht für Zufall halten kann. Solche Momente ergaben sich gar nicht so selten. Ein Beispiel: Franzjosef Maier sagt: Könnt ihr da etwas mehr dolce spielen. Und Werner Neuhaus aus Köln hakt nach: Franz, was wolltest du mit dem Dolsche, sprisch!? Fritz Neumeyer aber war unschlagbar. Und wenn der Witz herauswill, kommt er, ohne Geschmacksgrenzen, zuweilen gendermäßig völlig unkorrekt: am bekanntesten wurde Neumeyers Anspielung auf eine bekannte Kollegin: „Picht nackend – nicht packend“, besonders wenn man bedenkt, wer das sagt! Oder, wenn er die vibratofähigen Instrumente persiflierte, bei einem Konzert in der Schweiz: „Morgens der Berge schimmernde Weiße, abends der Streicher wimmernde Scheiße.“ Wir wissen, dass Mozart es oft genug noch viel ungenierter trieb, dieser Trazom, wie er sich schon mal selber, rückwärts gelesen, nannte, wenn nicht grade „Ritter von Sauschwanz“. Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil brachte 1987 das Buch heraus „Mozart im Innern seiner Sprachen“, in dem er zeigte, wie sich beim Komponisten im Umgang mit Worten und Sätzen die gleiche spielerische Kreativität äußert, die sonst vom musikalischen Genie in Sonaten und Sinfonien ausgetragen wird.

Bevor wir zur ersten Klaviersonate kommen, die Mozart geschrieben hat, möchte ich drei Klangproben aus einer Aufnahmeserie von Haydn-Sonaten geben, die Fritz Neumeyer in den Jahren 1959 bis 1961 für die Firma VOX in den USA eingespielt hat. Im Beiheft abgebildet sind zwei Instrumente, die wir heute noch hier in der Sammlung vorfinden: welches Cembalo bleibt unklar, das Clavichord jedenfalls stammt von Carl Schmahl aus Regensburg, gebaut im Jahr 1800, (restauriert von Adolf Hartmann aus Berlin und Martin Scholz aus Basel), der Hammerflügel gehörte einst Nannette Streicher, der Tochter von Andreas Stein, dem berühmten Pianoforte-Bauer der Haydn- und Mozart-Zeit. Rainer Peters hat im April hier darüber gesprochen. Also 3 Zitate: Cembalo – Clavichord – Hammerflügel – aus Fritz Neumeyers umfangreicher Einspielung von Haydn-Sonaten 1960 .

2) Beispiel-CD Fritz Neumeyer Haydn 1960 Cembalo Side 1 Tr 2 C-dur / Clavichord Side 3 Tr 4 G-dur / Hammerflügel Side 5 Tr 2 0:18 / 0:30 / 0:14

Natürlich alles zu kurz, aber auch länger wäre nicht lang genug, um sich wirklich einzuhören. Hier ist der Ort, sich auf einen wunderschönen Flügel aus der Sammlung live einzulassen: Mozarts 1. Sonate, Salzburg 1774.

MARC: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Sonate Nr.1 C-dur KV 189d (279) (Salzburg 1774) Tangentenflügel von Christoph Friedrich Schmahl, Regensburg c.1801

Nun muss man bedenken: nicht jeder liebt diesen Klang, der Mozart vorgeschwebt hat: die Durchsichtigkeit, die Balance zwischen Links und Rechts, Hoch und Tief. Wenn die meisten Pianisten heute auf die Kraft und die Fülle eines modernen Flügel nicht verzichten mögen, dann kommt meist der berühmte Satz: „Wenn Mozart sowas gekannt hätte, wäre er glücklich gewesen.“ Das ist aber völliger Quatsch. Er brauchte für Räume wie diese und für eine Musik, wie er sie auf Tasteninstrumenten hervorzauberte, gerade diese wunderbarsten Klangwerkzeuge seiner Zeit. Dieses Ideal trifft man natürlich nicht, wenn man normalerweise mit Steinway-Schlachtrössern umgeht, man würde ein so empfindliches Instrument nicht zum Sprechen und Singen bringen, sondern nur ruinieren. Es ist eine verrückte Fein- und Klein-Arbeit, die man als moderner Pianist auf sich nehmen muss.

Das gilt übrigens auch für jeden Geiger, und wenn er die teuerste Stradivari besitzt, sie spielt einfach nicht von selbst sauber und leicht, und er kann sich anstrengen, wimmern und vibrieren, dass niemand mehr an die schimmernde Weiße der Schweizer Bergwelt denken mag.

Und in der Aufführungspraxis fingen ja die Diskussionen eigentlich erst richtig an, als man die Instrumente einigermaßen korrekt rekonstruiert hatte, Oboen und Flöten mit nur zwei oder gar keinen Klappen, Hörner und Trompeten ohne Ventile, – wie das geklungen hat, ehe man sie hochschulreif beherrschte! Es waren Riesenhürden zu überwinden.

Dann die Stimmung der Instrumente: wenn man den Flügelstimmer der Cappella Coloniensis fragte, wie er denn die feine mitteltönige Temperierung erzielt, sagte er: „Och, ich stimme das Ding wie jedes Klavier, und am Ende hebe ich es seitlich ein bisschen vom Boden ab und lasse es aufs Podium krachen, – dann ist es mitteltönig gestimmt.“ Wie weit der Scherz von der Wahrheit entfernt war, kann ich nicht sagen. Es war halt schwer, wenn man es genau nahm. Für die Streicher wurde die Intonation eine Riesenaufgabe in dem Moment, wo man auf Vibrato verzichten und die leeren Saiten, fast provokativ präsentieren sollte, auch die E-Saite, die nun nicht mehr aus Stahl war. Das aber kam erst im Laufe der 60er Jahre. In den 50er Jahren hätte ich nirgendwo eine Darm-E-Saite kaufen können. Leittöne wurden nicht mehr – wie früher – zu hoch gespielt. („Lieber zu hoch als falsch“, sagte man früher.) Insgesamt wurde der tiefere Kammerton des Barock eingeführt, so auch in unserem Collegium Aureum, weshalb wir gern selbstironisch von Schlappseilartisten sprachen. Und gerade weil das Hören eine neue Rolle spielte, nannten wir uns schon mal das „Gehörlosenorchester“.

Merkwürdigerweise wirkte sich der neue Elan im Laufe der Jahre auch dahingehend aus, dass die Tempi schneller wurden. Zum Leidwesen Fritz Neumeyers – oder auch umgekehrt: seiner Mitstreiter, die ihn ebenfalls zu beschleunigen suchten. Ich zitiere aus dem Büchlein „Texte zur Alten Musik“ von Eduard Gröninger, dem Vater, oder einem der Väter der Cappella Coloniensis, in der Neumeyer nicht nur für den Generalbass zuständig war, sondern auch für generelle Fragen.

„Gröninger bevorzugte in der Regel für seine Zeit relativ rasche Tempi, während der vermutlich wichtigste Gegenpart im Ensemble, Fritz Neumeyer, ein Mann von außerordentlicher Autorität und Durchsetzungskraft, der hinter seinem Cembalo fast zu schlafen schien, um dann unvermittelt energisch das Geschehen zu bestimmen, immer für einen ruhigen Angang plädierte – eine Einstellung, die sich mit zunehmendem Alter zum Extrem steigerte.“ (Seite 38)

Und dann steht da (es ist die Einleitung der Gröninger-Texte von Robert von Zahn):

„Häufige Meinungsverschiedenheiten gab es auch mit dem unermüdlichen August Wenzinger, die schließlich, noch in den fünfziger Jahren, in offene Streitigkeiten ausarteten, nach denen Wenzinger die Cappella verließ.“

Ich möchte Ihnen die Extreme des Zeitraums von rund 60 Jahren Aufführungspraxis, die ich miterlebt habe, in zwei kurzen Beispielen demonstrieren, das eine habe ich vorhin schon angekündigt: 1954. Mein damaliger Lieblings-Bach mit Wenzinger und Eduard Müller. Danach Reinhard Goebel und Musica Antiqua Köln.

3) Beispiel-CD 1954 Bach III.Brand.Konz.Wenzinger Adagio (Kad.!) 1:18 + (5:15) ca 0:30

4) Beispiel-CD 1986 Bach III.Brand. Konz. Goebel Adagio (2 Akk.!) 0:09 + „Allegro“ 0:38

Weltrekord! Übrigens hat sich auch Eduard Gröninger mit dieser Entwicklung schwergetan, die er sozusagen selbst mit angestoßen hatte. Ich begegnete ihm noch in den letzten Jahren vor seinem Tod 1990 fast täglich, da er sich auch als Pensionär von seinem WDR-Büro nicht lösen konnte, das von mir aus nur ein paar Türen weiter lag. Und er wusste, dass ich auch bei Goebel eine Weile mitgespielt hatte.

Man vergesse nicht, dass dieser Satz auch wirklich ein Extrem-Beispiel ist und dass Goebel nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er sich nicht nur eine hervorragend informierte Aufführungspraxis angeeignet hatte, sondern dass er auch Inkrustationen auflösen wollte.

Man hört auf Anhieb, dass dieses Tempo nichts mehr mit der unbeugsamen Motorik zu tun hat, die man seit Anfang des Jahrhunderts für Bach-typisch hielt. Zwar nicht ganz zu Unrecht. Aber die Auffassung dieser rastlosen Bewegung verändert sich vollkommen, und zwar geradezu jahrzehntweise. 1950 schrieb Friedrich Blume im Lexikon MGG: „… erst der Spätbarock entwickelte jene Motorik, die … durch ihre unbarmherzige Einprägsamkeit den Hörer überwältigen ließ.“ (MGG I – 1311)

Unbarmherzig?

1960 erschien als Jahresgabe der Internationalen Bach-Gesellschaft Schaffhausen Rudolf Steglichs Schrift über „Tanzrhythmen in der Musik Johann Sebastian Bachs“. Er war nicht der einzige, der die wahre rhythmische Komponente des Barock erkannte, die vom Musiker verlangte, „zur zweckmäßigen und leichten Handhabung der mannigfaltigen Rhythmen zu gelangen“. (Forkel nach Steglich S. 10)

Das sind Tanzrhythmen, Betonungsordnungen, Akzentfolgen, die den Charakter der Musik ausmachen. Sie kennen sicher die Sinfonia aus dem Weihnachtsoratorium, eine Engelsmusik im Siciliano-Rhythmus. Ich sage das nur, damit Sie den leichtfüßigen Tanzcharakter im Ohr haben. Und nun dies: „Alla Siciliana“ im Jahre 1963. Das Saarländische Kammerorchester unter Karl Ristenpart mit Bachs Konzert für drei Cembali, am ersten Fritz Neumeyer.

5) Beispiel-CD Bach 3 Cembali d Ristenpart „Siciliana“ Ristenpart / Neumeyer, Berger, Burr / Orch. 0:34 + Cemb. bis 1:08 (Siehe youtube ab 6:39)

Die Botschaft von den Tanz-Akzenten hat sich erst sehr langsam durchgesetzt. Als wir mit dem Collegium Aureum und dem Tölzer Knabenchor im Jahre 1973 das Weihnachtsoratorium aufnahmen, sprang er geradezu in Gestalt eines Betonungswahns auf uns über, er kam vermutlich mit den Tölzern direkt aus der Wiener Arbeit mit Nikolaus Harnoncourt, und selbst die Choräle wurden nun von Schwerpunktakzenten durchlöchert. Aber die Sinfonia im 12/8 Takte klang in den Streichern doch schon nach schwebenden und tanzenden Engeln. Und hören Sie nun, in welche Richtung das letztlich ging. Der Beginn desselben Bach-Satzes „Alla Siciliana“ – Sie haben ihn noch im Ohr – mit dem Ensemble Parlando aus Saarbrücken, gut 40 Jahre nach Ristenpart.

6) Beispiel-CD Bach 3 Cembali d „Alla Siciliana“ Ens. Parlando / Codreanu / J.Laukvik / Oster (siehe jpc hier Tr. 11)

Das klingt heute so selbstverständlich,- aber Sie glauben nicht, was für Auseinandersetzungen es gegeben hat, die hier im Hause wahrscheinlich nicht stattfinden mussten: das Triumvirat der Freunde Neumeyer – Junghanns – Tracey war autark.

Ich hatte es schon erwähnt, die holländischen und belgischen Gäste begannen uns in Unruhe zu versetzen, und besonders die Ideen Gustav Leonhardts wirkten wie Zündstoff. Es gab intern z.T. erregte Diskussionen. Und draußen war die Konkurrenzsituation ohnehin ziemlich heftig, wir registrierten, was in Wien geschah, und die Jungen, die nachrückten und eigene Ensembles gründeten, hatten mehr gelesen, von Beginn an ausschließlich „historisch orientiert“ gespielt, sie waren keine Liberos, wie ich mit alter und neuer Geige, romantischer und barocker Spielweise, waren radikaler in ihren Vorstellungen vom Originalklang, erwarteten ihn jedoch viel mehr von der Stilistik als von den kostbaren alten Instrumenten, die einfach selbstverständlich wurden.

Die „Klangrede“ war plötzlich in aller Munde, die Alte Musik, die bisher Originalklang sein sollte, und in Neumeyers Cembalo quasi von selbst zu singen schien, sollte nun vor allem den Mund auftun, um deutlicher zu reden.

Ich erinnere mich an zwei Wendepunkte in meiner Einschätzung: der eine, als wir Wieland Kuijken beim Gamben-Konzert von Telemann begleiteten (Köln Gürzenich) und erlebten, in welcher Weise er ein nicht-romantisches, aber schrankenloses Espressivo oder Affetuoso oder wie auch immer man das nennen kann, zelebrierte und uns dazu animierte, es ihm gleich zu tun.

Das andere war, viel später den jungen Andreas Staier zu erleben, der mit uns ein Mozart-Konzert spielte – und wir kannten „einschlägiges“ Hammerklavierspiel durch gemeinsame Aufnahmen mit Jörg Demus oder Paul Badura Skoda – jetzt aber wie aus einer anderen Welt: ein unerhörtes Rubato, von dem schon oft die Rede gewesen ist, also diese Flexibilität im Takt, bei Mozart wie bei Chopin, aber noch nie so überzeugend umgesetzt wie von Staier. Und ein Drittes, das mir für immer eingegraben ist, als ich in Goebels Musica Antiqua Köln mitspielte, das war am Anfang von Telemanns „Hamburger Ebb‘ und Flut“ die Reinheit der Bläser, diese ungeheuerlich ehernen Klänge, markerschütternd und ins Herz dringend.

Und des weiteren würde ich Robert Hill nennen, der das agogisch befreite Spiel zur Grundlage seines Unterrichts machte und es auch theoretisch durchdachte (Musik & Ästhetik 2015 – siehe hier), wie es letztlich bis ins späte Klavierwerk von Brahms Gültigkeit hat.

Es ist für mich eine merkwürdige Koinzidenz, dass Robert Hill, ein Schüler von Gustav Leonhardt, hier in Freiburg seit 1990 als Professor für historische Tasteninstrumente und historische Aufführungspraxis lehrt, wo Fritz Neumeyer 22 Jahre lang als Professor in der gleichen Position gelehrt hat, und dass Hill 1982, ein Jahr vor Neumeyers Tod, den Erwin Bodky Award für Alte Musik erhielt. Ich denke dabei auch an meinen Vater, Neumeyers Studien- und Zeitgenossen, der schon Ende der 50er Jahre an Krebs starb, als er noch immer gehofft hatte, neben der Schule als Pianist, Kammermusiker und Sänger-Begleiter zu reüssieren, während Neumeyer 5 Jahre später sein Waterloo erlebte, als er in Freiburg gerade den Zug bestieg und der Schaffner hinter ihm die Tür zu früh zuwarf, die ihm die rechte Hand fast zerstörte.

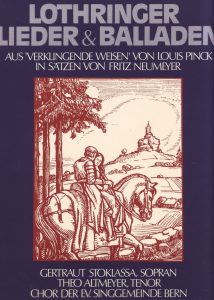

Was hat ihn gerettet? Natürlich, der junge Mann aus Gotha, der unbedingt sein Schüler werden wollte, Rolf Junghanns. Aber auch sonst war er bei der eben erwachenden Neuen Alten Aufführungspraxis wieder überall begehrt. So auch von Dr. Alfred Krings, WDR Köln und Harmonia Mundi Freiburg, ein seltsamer Menschenfischer, der wusste, dass Neumeyer auch komponieren konnte und sich für Lothringer Volksweisen begeistert hatte, die ein Pfarrer namens Louis Pinck seit 1914 gesammelt und bis 1940 veröffentlicht hat. Neumeyer war mit ihm befreundet und kannte sogar noch einige der alten Sänger und eben diesen unerhörten Schatz von Liedern. Krings ermöglichte die erste Produktion, den Text zur Schallplatte schrieb Rolf Junghanns und auf dem Cover ist ein handschriftlicher Zettel abgedruckt: „Herrn Fritz Neumeyer, dem ersten und besten Bearbeiter der Lothringer Volkslieder, in Erinnerung an den Sammler, Dr. Louis Pinck. Angelika Merkelbach-Pinck. Im August 1941.“ Das war die jüngere Schwester des im Jahr zuvor verstorbenen Sammlers.

Holzschnitt von Henri Bacher (1890-1934)

Holzschnitt von Henri Bacher (1890-1934)

Eins meiner Lieblingslieder vom ersten Tag an war die Ballade vom Lindenschmied, die auf eine seltsame Weise mit dem aufrechten Menschen Neumeyer kontrastierte und – harmonierte. Gesungen wurde es von Altmeyer, Theo. Nur ein kurzer Ausschnitt daraus, bemerkenswert in all diesen Bearbeitungen ist die Instrumentation

7) Beispiel-CD Lothringen: Lied vom Lindenschmied 5:17 (gekürzt 2:13)

Eine sehr merkwürdige Sache ist es mit Neumeyers eigenen Kompositionen, den spartanisch gesetzten Marienlieder etwa, oder dem Zyklus „Das Herz des Wortes“ , nach den seltsam-frommen Versen seines Freundes Konrad Weiß. Es gab böse Zungen, die gesagt haben, der Dichter sei schizophren. Worauf Fritz Neumeyer auf seine Art reagierte: „Ist er wirklich schizophren? Macht ihn doch Onkel Fritz so schön!“

Von Konrad Weiß stammt auch der Text „Das Linnen“, hier gesungen von Magdalene Schreiber, Sopran, Ulrich Grehling spielt Violine.

8) Beispiel-CD Fritz Neumeyer: „Das Linnen“ 3:09

Ich muss Ihnen noch eine Geschichte erzählen: Es wäre sicherlich übertrieben, wenn ich mich als alten Freund von „Onkel Fritz“ bezeichnen wollte. Aber irgendwann hat er mir in seinen letzten Jahren das Du angeboten und die Lizenz, „Onkel Fritz“ zu sagen, in Holland, bei der Nachfeier eines Collegium-Konzertes, wir haben alle gut getrunken, und er hat immer wieder, wenn er mit jemandem anstieß, auf eine bös verschliffene Weise gesagt (was ich jetzt nicht nachmache): Ich heiße Onkel Fritz. – Ein letztes Mal habe ich ihn getroffen, als meine Frau und ich ihn nach einem Collegiums-Konzert in Brühl, mit anschließendem Empfang, zurück ins Kölner Hotel brachten. Er hatte nicht viel getrunken, dazu war gar keine Zeit, aber er war in Hochstimmung und begann – ich weiß nicht, wie er dazu kam – von seiner Mutter zu schwärmen. Sie habe die Schönheit angebetet, und das habe er von ihr geerbt. Sie selbst sei wunderschön gewesen, und auch ihr Dienstmädchen. Er geriet in gesteigerte Emphase und sprach in einem feierlichen, und doch fast weinerlichen Ton, im gleichen Ton hat er übrigens in einer WDR-Sendung die Texte zu den Lothringischen Volksliedern vorgetragen. Wir waren etwas ergriffen oder gerührt und verstanden ihn gut.

Ich weiß nicht, ob ich das angemessen wiedergegeben habe. Damals hatte ich einiges über Psychologie gelesen, und es war naheliegend, sich etwas über Mutterbindung und ähnliches, über die Bedeutung der Jungfrau Maria in der Christlichen Weltanschauung zusammenzureimen usw., aber das schien mir alles unbedeutend, angesichts dieser fast kindlichen Gedenkrede eines alten Mannes auf seine Mutter, während einer Autofahrt.

Eines seiner Lothringischen Lieder, das ich besonders liebe, hat er in Oktaven singen lassen, Männerstimme und Frauenstimme: „Ist das nicht der Morgenstern, der vor dem Tag aufgeht? Er leuchtet so manchem Jungknaben, der so heimelich freien geht. „Wo gehst du denn hin freien / Mit deinem stolzen Gang?“

9) Beispiel-CD Lothringen: Der Morgenstern 4:38 (gekürzt 2:59)

Ein vorletztes Wort noch zum Originalklang bzw. Original-Instrument. Es kommt nicht von mir, sondern von Reinhard Goebel, Gründer und jahrzehntelang Erfolgsgarant der Musica Antiqua Köln, einem der bekanntesten Ensembles der historisch informierten Aufführungspraxis, jetzt ist er Dirigent und arbeitet mit jedem guten Orchester, ob original, originell oder konventionell, und er sagt:

10) Beispiel-CD Statement von Reinhard Goebel: „ Aber man kann in keiner Weise sagen, dass … alte Musik an das Instrumentarium gebunden ist. Nach wie vor ist es der Musiker, der die Musik macht, und nicht das Instrument! Und es gibt sicherlich Kompositionen, Zeiten zwischen Monteverdi und Bach, die sicherlich mehr des Originalinstrumentariums bedarf [bedürfen] als die Musik nach 1750. Also meine Toleranzschwelle ist da jedenfalls relativ groß.“ 1:06

Man kann das so sagen, besonders wenn man Dirigent ist und das Sagen hat. Vom Tasteninstrument her sieht man die Sache ganz anders: es ist gut, sich gerade vom Originalinstrument belehren zu lassen. Neumeyer sprach vom Singen des Instrumentes, andere betonten das Rubato, die agogische Freiheit, das Rhetorische gegen das Motorische. In der Musik-Geschichte und -Gegenwart ist heute eigentlich Raum für alles: kürzlich habe ich mir eine Opern-Aufnahme mit dem Collegium aureum aus 1969 wieder zugänglich gemacht, „La Serva Padrona“ von Pergolesi, nur um mir den Cembalisten Neumeyer in Erinnerung zu rufen und sein teuflisches Lachen zu hören — hier ist die Szene; am Ende sagt Serpina:„E di serva divenni io già padrona!“ – „Und von der Magd wurde ich so zur Herrin!“ Und Neumeyer vollendet das Resümée mit einer zierlichen Tonleiter aufwärts.

11) Beispiel-CD Zitat aus „La Serva Padrona“ von Giovanni Battista Pergolesi. Nach Umbertos Aria (38:00) beginnt „Onkel Fritz“ zu trampeln, bei 41:06 „or io la sposerò! / Mi dia la destra“ hört man ihn lachen. 42:12 Tonleiter aufwärts im Cembalo (nach den Worten „E di serva divenni io già padrona!“ – „Und von der Magd wurde ich so zur Herrin!“) Zur Musik geht es hier!

Und nun ein letzter Sprung von Pergolesis „La Serva Padrona“ 1733 zu Carl Maria von Weber im Jahre 1812, sechs Jahre vor dem „Freischütz“: das wunderbarste Espressivo seiner ersten Sonate und dann – als Antidepressivum und Vorahnung eines motorischen Zeitalters – das Finale derselben Sonate, ein Perpetuum mobile.

MARC: Carl Maria von Weber (1786-1826) 2. Andante 4. Presto (Perpetuum mobile) aus: Sonate Nr.1 C-dur op.24 J. 138 (1812) Hammerflügel von Conrad Graf, Opus 1068, Wien 1826/27

*****************************************************************

NACHTRAG 6. Juli 2016

Im neuen Heft der Zeitschrift Musik & Ästhetik gibt es einen in unserm Sinne besonders bedenkenswerten Nachruf auf Nikolaus Harnoncourt. Autor: Gustav Falke. Ich zitiere die Einleitung:

In kaum einem Gedenkartikel und kaum einer Konzertkritik fehlte der Bezug auf einen Gedanken, den Nikolaus Harnoncourt seinerseits in fast jedem Interview und fast in jedem Aufsatz betonte: Wir können alte Instrumente nachbauen und Spieltechniken rekonstruieren, aber wir können nicht mit den Ohren der Alten hören; der Musiker ist ein Mens ch der Gegenwart, er kann überzeugend nur vortragen, was ihn selbst überzeugt; wer Musik macht, interpretiert. Wohl die meisten Kritiker, zumindest in früheren Jahren, haben das so aufgefasst, als ob er, Harnoncourt, doch selber zugäbe, auf die historische Aufführungspraxis komme es doch gar nicht an. Das wirkte dann schnell, als ließen sich bei Harnoncourt auch Darmsaiten und Glockentöne ertragen, weil es eben gute Interpretationen seien. Aber so hatte Harnoncourt das gewiss nicht gemeint. Selten mitzitiert wurde, womit er seine Ausführungen beschloss: ein heftiger Widerwille gegen das scheinbar untrügliche Gefühl der ausführenden Musiker. Indem er Instrumente, Spieltechniken, gar die Ausführungsbedingungen zum Notentext hinzunahm, wollte er diesem Gefühl Hemmnisse in den Weg legen, sich sein Verstehen schwer machen – eben weil er davon ausging, in den Werken gebe es mehr zu verstehen als das, was wir ohnehin schon wissen.

Worin aber bestand dann die Interpretation? (…)

Quelle Gustav Falke: Zum Tod von Nikolaus Harnoncourt. Musik & Ästhetik Heft 79 Juli 2016 Klett-Cotta Stuttgart (Seite 69)