Das Leben – ein Traum – ein Trio

Nikolai & Anton Rubinstein (1862)

Nikolai & Anton Rubinstein (1862)

Ein schöner Frühlingstag des Jahres 1873 in den Spatzenbergen bei Moskau. Die Gärten sind weiß und gelb von Blumen, die Sonne strahlt, die Bauern und Bäuerinnen flanieren über den Dorfplatz, drüben sitzen „bessere Leute“ aus der Stadt und sind ausgelassener Stimmung. Der Wortführer heißt Nikolai Rubinstein, – Pianist und Dirigent -, in seiner Nähe sitzt Peter Iljitsch Tschaikowsky. Anlass des gemeinsamen Ausflugs ist die erfolgreiche Uraufführung der Bühnenmusik zu Ostrowskys Frühlingsmärchen „Schneeflöckchen“ unter Rubinsteins Leitung. Der ganze Hochschulclub ist dabei. Dass Tschaikowsky seit 1866, direkt nach seinem Studienabschluss in Petersburg, als Lehrer im neugegründeten Moskauer Konservatorium arbeiten konnte, hatte er dem 5 Jahre älteren Rubinstein zu verdanken, der ihn sogar bei sich wohnen ließ und in fast erdrückender Weise umsorgte. Ein Biograph erzählt:

„Zu der Zeit, als Peter Iljitsch in Moskau eintraf, trieb Nikolaj stürmisch und mit vollen Segeln auf dem Strom seiner geliebten Arbeit dahin, für viele Stunden des Tages, denen lange Nächte folgten, die dem Kartenspiel, dem Trunk und allen möglichen Affären … gewidmet waren. Von den Lehrern, die er mochte, verlangte er, dass sie nach dem Unterricht seine Zechkumpanen wären. Den zurückgezogenen und linkischen Peter Iljitsch liebte er und glaubte, zu seiner Freude, in ihm das gleiche Talent für Gastereien und eine ihm gemäße Aufnahmefähigkeit für Alkohol entdeckt zu haben. Diese Freundschaft beeinflusste jedoch nicht seine musikalischen Grundsätze, und lange Zeit war sein Urteil über den Komponisten Peter Iljitsch durchaus unschlüssig, ja unfreundlich.“1

Um 1871 hatte sich das bereits geändert. Tschaikowskys wachsende künstlerische und menschliche Unabhängigkeit drückte sich auch darin aus, dass er, ohne die Freundschaft zu kündigen, endlich räumliche Distanz herstellen konnte, er zog in eine eigene Wohnung, und er begab sich auf Reisen, er wurde zu einem monomanisch Reisenden: allein in diesem Jahr 1873, das die Freunde in den Spatzenbergen bei Moskau vereinte, sah er Kiew, Krakau, Breslau, Dresden, Köln, Zürich, Bern, Vivey, Genf, Mailand und Paris. Dabei liebte er die Stille und die Einsamkeit der Natur, die „herrlichen Oasen der südrussischen Steppen“: die ihn in eine exaltiert-selige Stimmung versetzen; „… und in den Nächten lauschte ich am offenen Fenster der feierlichen Stille ringsum, welche nur hin und wieder durch irgendeinen unbestimmten Laut unterbrochen wurde.“2

Sein Freund Nikolaj hält es mehr mit den handfesteren Vergnügungen des Landlebens bei Moskau; an besagtem Frühlingstag lässt er Alkohol, Gebäck und Süßigkeiten herbeischaffen und lädt das ganze Dorf ein. Die Bauern lassen sich nicht lange bitten, sie wissen, dass der Herr ihre Lieder liebt, sie singen und lassen sich zu Rundtänzen ermuntern.

Man kann sich die Bemerkungen der Musiker leicht vorstellen, damals wie heute, zwischen Staunen und Irritation: „Wo liegt denn die Eins? Ziemlich irregulär, ohne klare Periodik, ist das nun Absicht oder Zufall? Raffinesse oder Ungeschick? Sie singen doch, als könnte es gar nicht anders lauten“ usw. wie auch immer – bei einem Musiker hinterlässt all dies Spuren.

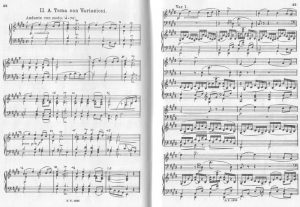

Es ist zwar kaum anzunehmen, dass Tschaikowsky das Variationsthema seines Klaviertrios bei dieser Gelegenheit notiert hat; sicher ist nur, dass das Thema ungewöhnlichen Mustern folgt und von Freunden gerade mit diesem Ausflug zu den Spatzenbergen in Zusammenhang gebracht wurde. Was ist ungewöhnlich?

Die 20 Takte des Themas bestehen aus 10 Zweiergruppen, die wiederum in 3 plus 3 plus 4 gegliedert sind. „Normalerweise“ erwartet man nach der ersten Zweiergruppe, die sich öffnet, eine zweite, die zu einem Halbschluss führt, eine dritte würde in der Dominante oder jedenfalls einer parallelen Tonart stehen, eine vierte in die Ausgangstonart zurückführen.

In Tschaikowskys Thema folgt auf die eröffnende Geste eine zweite Geste, die, ebenfalls öffnend, in eine andere Richtung weist, und erst die dritte führt zum Halbschluss; dann wird die erste wiederholt, die zweite verändert, die dritte zu einem Schluss geführt, – 12 Takte.

Ein neuer Ansatz, der in der Dominanttonart beginnt, bringt in nunmehr 8 Takten gewissermaßen eine Regularisierung: zunächst eine Variante der eröffnenden Geste, die beantwortet und zugleich durch Akzente intensiviert wird; die weiteren 4 Takte sind eine Reprise – oder sollte man sagen: eine Korrektur? – des ganzen ersten, „irregulären“ Teils. Dessen erste und letzte Zweitaktgruppe werden nahezu unverändert aneinandergefügt, unter Verzicht auf alle Zwischenschritte.

Solche Worte wirken auf dem Papier kalt analytisch, aber auch mit lebendigem Ohr kann man diesem Melodiebau folgen wie einem durch seltsame Einschübe erweiterten Satzbau. Allerdings gibt es dabei noch eine kleine Irritation: man weiß nicht genau, wie der Takt zu zählen ist. Deutet man den Auftakt von zwei Vierteln als Teil eines Dreiertaktes, da ja zwei Dreiertakte zu folgen scheinen, gerät man unweigerlich aus dem Tritt, wenn danach wieder die zwei „Auftakt“-Viertel zu hören sind, wieder verbunden mit der gleichen Notengruppierung wie vorher. Unwillkürlich projiziert das Ohr einen Taktwechsel hinein: 2/4, 3/4, 3/4; 2/4, 3/4, 3/4. In Wahrheit ist ein 4/4 Takt notiert. Ihn nicht zu erkennen, ist allerdings keine Schande, – genau diesen Schwebezustand hat Tschaikowsky ereichen wollen, indem er die „falschen“ Akzente gesetzt hat. Und der Reiz der Variationen liegt nicht zuletzt darin, wie diese fragile Balance durchschimmert, wie sie umgedeutet oder stabilisiert wird: im Walzertakt, in rauschenden Festklängen, in eleganten Mazurka-Rhythmen und in mystischer Todesnähe. Die immer bedrohte Balance eines Lebens, das von der Musik, vom Klavierspiel, von der gebildeten städtischen Gesellschaft getragen wird – und von einem Faible für das Land, die Erde und die einfachen starken Gefühle.

Wohl zum erstenmal wurden in der Aufnahme des Abeggtrios die Metronom-vorschriften des Komponisten genauestens realisiert, – und gerade das Variationenthema erscheint nun in einem neuen Licht: es ist nicht die pianistisch spitzfingrige Herrichtung eines Bauerngesangs für den Salon, es ist die melancholische Evokation einer fernen, rätselhaften Schönheit.

Was für eine Idee, einen ganzen Satz aus diesem Traumgebilde erwachsen zu lassen, Variation für Variation, alle Spiegelungen und Brechungen eines 1881 zeitgenössischen Bewusstseins, das sich in Moskau allen Metropolen des Westens verbunden weiß!

Nikolai Rubinstein hatte in den frühen Moskauer Jahren sämtliche Uraufführungen Tschaikowkys dirigiert, die ersten 4 Sinfonien, später die Oper „Eugen Onegin“ (1878) und all die anderen Bühnenmusiken; als Pianist hatte er die Solo-Klavierwerke in Konzerten vorgestellt, er propagierte Tschaikowsky, wo er konnte, er beriet ihn, und – er bevormundete ihn bis zum Überdruss. Einen Eklat gab es beim ersten Klavierkonzert (1875), dem später so berühmten, das Rubinstein gewidmet sein sollte. Der aber fand das Werk indiskutabel und verlangte eine Umarbeitung. Der tief gekränkte Freund lehnte ab und fand Genugtuung bei Hans von Bülow, dem großen Pianisten und Dirigenten, der in dem Manuskript ein „herrliches Kunstwerk“ erkannte, „hinreißend in jeder Hinsicht“. Es wurde ihm gewidmet, und er brachte es im Oktober 1875 in Boston erfolgreich zur Uraufführung. Zur Ehre Rubinsteins sei erwähnt, dass er seinen Fehler erkannte und das Konzert alsbald ins Repertoire aufnahm. Bei der Weltausstellung in Paris 1878 gab er einen aufsehenerregenden Abend mit Klavierwerken Tschaikowskys; dessen Dankbarkeit war allerdings von widersprüchlichen Gefühlen durchsetzt: „Welch ein seltsames und dunkles Menschenherz! Mir schien immer, zumindest für längere Zeit, dass ich ihn nicht liebe, aber neulich träumte mir, er sei gestorben, ich war völlig verzweifelt. Und seitdem kann ich nicht ohne ein Gefühl der Liebe an ihn denken.“ 3

Drei Jahre später übte Nikolaj bereits am zweiten, nun wirklich ihm gewidmeten Klavierkonzert, aber zu einer Aufführung kam es nicht mehr. Er musste sich in ärztliche Behandlung nach Paris begeben und starb dort am 23.März 1881, noch ehe Tschaikowsky, der in Nizza erfahren hatte, wie ernst es um den Freund stand, in Paris eintreffen konnte.

Genau 8 Jahre waren seit dem gemeinsamen Ausflug in die Spatzenberge vergangen, und die gemeinsamen Erlebnisse mögen Tschaikowsky auf seiner Reise beständig durch den Kopf gegangen sein. In Worten gelingt ihm in diesen Tagen nur der karge Versuch, die berufliche Funktion des Verstorbenen zu würdigen:

„Ich habe ihn als Förderer immer hoch geschätzt, aber ich hatte, besonders in der letzten Zeit, kein Gefühl der Liebe zum Menschen Rubinstein. Jetzt zählen nur noch die künstlerischen Seiten, und die sind mehr wert als seine schwachen Seiten. Seine gesellschaftliche Bedeutung erfüllt mich mit Furcht über seine Unersetzlichkeit.“4

So halbherzig dies klingt, er fasste zugleich den Entschluss, dem Förderer, Freund und Menschen ein musikalisches Denkmal zu setzen, und die schiere Größe dieses Denkmals relativiert alle verbalen Äußerungen. Die Widmung „A la mémoire d’un grand Artiste“ erlaubt allerdings, die Musik des Klaviertrios über diesen einen Künstler hinaus auf den Künstler schlechthin zu beziehen, auf Leben und Tod, ja, auf die Erinnerungsarbeit des komponierenden Ichs.

In der Tschaikowky-Literatur taucht das Wort Identifizierung auf, auch von Masken ist die Rede. In der zerrissenen Seele Eugen Onegins (1878) fand er sich ebenso wieder wie in der klaren Gestalt der Tatjana.

Der naiv-pädagogische Kommentar, den Tschaikowsky für Frau von Meck zu seiner 4. Sinfonie (1878) schrieb, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Position des schöpferischen Subjekts gegenüber dem „Stoff“, dem „Anderen“.

„Gehen Sie unter das Volk. Schauen Sie, wie gut die Leute es haben, wie sie sich ihrer Freude hingeben! Ein Bild von einer Volksbelustigung an einem Feiertag. Kaum haben Sie aber Gelegenheit gehabt, sich selbst zu vergessen, als das unermüdliche Fatum aufs neue erscheint und sich wieder in Erinnerung bringt. Die anderen schenken Ihnen jedoch keine Aufmerksamkeit. Sie wenden sich nicht einmal um, werfen nicht einen Blick auf Sie, beachten nicht, daß Sie einsam und traurig sind. O wie lustig jene sind! Wie glücklich sie sind, da ihre Gefühle ursprünglich und unkompliziert sind. Schelten Sie sich selbst und sagen Sie nicht, dass die ganze Welt traurig sei. Es gibt große und schlichte Freuden. Gewinnen Sie Glückseligkeit aus den Freuden der anderen. Und das Leben ist doch zu ertragen!—“5

Hier ist vom „Volk“ und seinem mutmaßlichen Glück die Rede, in den Spatzenbergen waren es die Bauern mit ihren Liedern, all dies im Kontrast zum stillen Beobachter und zu Nikolai Rubinstein, dessen lärmendes Temperament von Natur aus zur Feier des Augenblicks neigte, – vor dem Hintergrund seines Todes muss daraus ein Bilderbogen des Lebens werden. Es ist müßig , in den einzelnen Variationen biographische Episoden zu suchen; Tschaikowsky spottete über entsprechende Versuche der Kritiker und Freunde. In der Tat, der Klang der Glöckchen könnte eine Schlittenfahrt bedeuten (Var. V), von wo nach wo, wäre bereits völlig uninteressant. Der hinreißende Walzer (Var. VI) würde nichts gewinnen, wenn man ihn im Saal des Fürsten X lokalisieren könnte. Das rauschende Fest (Var.VII) mit der atemlosen Freude der Fuge (Var. VIII), die in der finalen Variation noch überboten wird, – was könnte eine konkrete Zuordnung bringen angesichts der jenseitig-beklommenen Vision des Endes, die dann folgt (Var.IX)? Horror vacui, Nebelfetzen im Klavier, die Streicher mit Dämpfer, lamentoso, flebile, es ist nichts als ein Abtasten des Tonraumes, aufwärts, abwärts, die Geige allein, das Cello allein, dann beide im Wechsel und schließlich gemeinsam.

Das kann doch nicht alles gewesen sein? Szenenwechsel:

Klavier solo (Var.X), das ist Nikolaj Rubinstein, Tempo di Mazurka, das ist Chopin! Tschaikowsky mochte Chopin nicht besonders, ihn störte da eine „krankhafte Empfindsamkeit“, und erst Rubinsteins Chopinspiel belehrte ihn eines anderen. Die Mazurka also als Dank und Rückgewinnung des Lebens. Wie lange noch?

Ein Klaviertrio als Übermittler eigener Gedanken war für Tschaikowsky bis dahin nicht in Frage gekommen. „Sie fragen, warum ich kein Trio schreibe? Es ist so, dass in meiner akustischen Anlage die Klänge von Klavier und Streichinstrumenten einander abstoßen, und es ist für mich eine Qual, ein Klaviertrio, oder eine Sonate für Violine oder Violoncello zu hören…“ (an Frau von Meck 24.10.1880) 6

Der Freund und Kollege Nikolaj Kashkin berichtet von den Gründen, die ihn dennoch umgestimmt haben: im Andenken an den Pianisten Rubinstein war es ihm „unmöglich, ein Werk zu komponieren, in dem das Klavier n i c h t die Hauptrolle spielte. Gleichzeitig sagte er, ein Konzert für Klavier und Orchester oder eine Fantasie sei zu pompös und festlich. Ein einzelner Flügel befriedigte ihn auch nicht, so dass ihm schließlich die Form des Trios akzeptabel erschien.“7

Wenn es bis hierher so schien, als könne man das Lied von den Spatzenbergen (ob man es so nennen darf, ist natürlich völlig ungesichert) mit seinen Variationen als Zentrum des Klaviertrios ansehen, so ist eine Korrektur fällig:

Wer auch immer sich nach längerer Zeit Tschaikowskys Klaviertrio in Erinnerung ruft, dem werden zwei andere Phänomene als zentral erscheinen: eine überwältigende Melodie und eine damit verbundene Formidee; – die Formidee der zeichenhaften Wiederkehr dieser Melodie. Es ist das elegische Hauptthema, mit dem das Werk anhebt, später seine im Ausdruck und im Tempo zurückgenommene Reprise („con duolo“ – mit Schmerz), letzte Anklänge in der Coda des ersten Satzes; schließlich seine extensive Fortissimo-Beschwörung nach den Variationen, also am Ende des ganzen Werkes, denn die letzte Variation ist zu einem Finale erweitert, übergehend in den abschließenden Trauermarsch („lugubre“ – düster), der Fragmente des Themas zum Verlöschen bringt („piangendo“ – weinend).

Das Aufblühen am Anfang, das Verlöschen am Ende und die Kennzeichnung des ganzen Werkes als Epitaph vermittelt die Suggestion, dass die Geschichte dieses Themas die Geschichte eines Menschen nachzeichnet, – aber bei dieser Ahnung kann man es auch bewenden lassen: es ist zwar möglich aber nicht notwendig, einzelne Episoden zu benennen, sie sind in jedem Fall vorrangig nach rein musikalischen Prinzipien geordnet. Und dass die Sonatenform mit ihren kontrastierenden Themen und der motivisch-thematischen Arbeit in der Durchführung prinzipiell als Drama gedeutet werden kann und somit auch als Lebensdrama, ist eine triviale Tatsache, man muss nicht immer aufs neue versuchen sie zu verifizieren, als gelte es, die segensreiche Abstrahierung der Musik vom Alltäglichen wieder rückgängig zu machen.

Das Prinzip der bedeutsamen Wiederholung, das die Form des ganzen Trios kennzeichnet, – verschränkt mit dem Variationensatz, der in seinen Variationen die Metamorphose eines anderen Themas erleben lässt – , prägt bereits das Hauptthema selbst:

Es beginnt nicht auf dem Grundton, sondern auf der Quinte: dieser Ton, der über dem Grundton schwebt, wird umkreist mit einer Formel, die Klagecharakter hat; der Abstieg zum Grundton wird durch einen Vorhalt gedehnt, der zugleich den Trend zum „ergebnislosen“ Wiederaufstieg vorbereitet: was wie eine These begann, wird in eine Frage verwandelt, stimuliert durch die scheue Behandlung des Grundtons und eine sanft erregte, kreisende Figur, die mit der anfänglichen Klageformel korrespondiert. Ein neuer Versuch: der gleiche melodische Vorgang, vier Töne höher wiederholt, leuchtender also, aber in der dunkleren Tonart der Unterdominante; der Frage muss eine neue Richtung gegeben werden, und jetzt folgt der geniale Moment, der die Melodie unvergesslich und nahezu unbegrenzt wiederholbar macht: ihr neuer Ansatz, die absteigende „orientalische“ Geste mit dem übermäßigen Tonschritt, in zwei Anläufen, dieser Ton des Jammers, der dem Westen nur durch Beethovens Streichtrio op.9 Nr.3 und das späte Cis-Moll-Quartett im Ohr ist, er wird überwunden durch eine wunderbar erlösende Wendung nach Dur, einen absteigenden und jubelnd wieder aufsteigenden, „winkenden“ C-Dur-Dreiklang; dann folgt die gleiche Wendung in a-Moll, beides wird verkürzt rekapituliert und mit einem sogenannten „Neapolitaner“ ausdrucksvoll zur Schlusskadenz geführt.

Die Melodie hat also Anfang und Ende, sie birgt bereits ein reich bewegtes Leben; es scheint nur natürlich, dass sie nach der Präsentation in den Streichern vom Klavier vollständig wiederholt wird, – mit Ausnahme des „finalen“ Neapolitaners. Er fehlt, weil es weitergehen soll, – aber dies ist in der Tat das Problem einer ausgeprägt schönen Melodie am Anfang eines Sonaten-, Trio- oder Quartettsatzes, dass ihre Wiederholung und ihre Wiederkehr jederzeit einleuchtet, dass aber der Weg hinaus einer besonderen Anstrengung bedarf, die nicht immer belohnt wird, die sich jedenfalls zur Kritik anbietet.

Tschaikowsky führt an dieser Stelle ein neues bewegtes Motiv ein und setzt es in Beziehung zum Beginn des Hauptthemas („Klageformel“), das nach dem Muster des Anfangs („vier Töne höher wiederholt“) verarbeitet wird. Eine Sequenz entsteht, verbündet sich – wie so oft bei Tschaikowsky – mit Motivverkürzung, Crescendo und Accelerando, so dass der Eintritt des prächtigen zweiten Themas als erwünschtes Ziel erscheint. Wirkt es auch im nachhinein zwingend?

Vielleicht ist es eine Sache der Interpretation (in Wort und Ton), ob die Wiederholungen innerhalb dieses prächtigen Themas, – fortissimo und pesante -, eine neue Intensität erzeugen oder, in Erinnerung an die zerklüftete Schönheit des Anfangs, schlicht als Niveauverlust erscheinen.

Man denke an andere große Trios: an Mendelssohns „Meistertrio der Gegenwart“, wie Schumann es seinerzeit nannte, d-Moll, op. 49; es beginnt mit einem außerordentlich weit gespannten Thema, das am Ende fast ins Stocken gerät und mit Peitschenhieben des Klaviers auf Trab gehalten wird. Letztlich ist es der durchgehende Agitato-Charakter, der die Form vorantreibt.

Oder Beethovens „Erzherzog-Trio“, op. 97, das Non-plus-ultra im frühen 19. Jahrhundert: wie er sein herrlich anhebendes Thema schon nach acht Takten unter emphatischen Rufen von Cello und Geige innehalten lässt und bei der Wiederholung sogleich mit „störenden“ Akzenten versieht; alles was er tut, verlangt nach Aufklärung, die er in immer neuen motivischen Gestalten verspricht und gewährt, aber der Durst nach einer ganzheitlichen Form dieses Themas wird nicht gelöscht, nicht einmal in der Coda, wo man allerdings dankbar und befriedigt von ihm Abschied nimmt. (Völlig unvorstellbar jedoch, dass es am Ende des letzten Satzes wiederkehren würde, – warum? Dies zu erkunden und zu Tschaikowskys hochromantischem Vorgehen in Beziehung zu setzen, wäre eine eigene musikphilosophische Aufgabe…)

Niemand wusste besser als Tschaikowsky selbst, wo die Schwierigkeiten musikalischer Form bei zunehmend ausgeprägter Subjektivität lagen, und er neigte dazu, sie vollständig als eigene Schwäche zu deuten, was von Kritikern dankbar aufgegriffen wurde: er schrieb zu gute Melodien, – Melodien, die sogar „der kleine Mann“ versteht, da konnte nicht alles geheuer sein. Tatsächlich musste er sich die große Form mühsam auf der Grundlage zutiefst durchlebter Entwürfe erarbeiten.

Tschaikowsky: „Ich kann mich über eine karge Erfindungsgabe und Einbildungskraft nicht beklagen, habe jedoch immer unter mangelnder Gewandtheit in der Behandlung der Form gelitten. Nur in andauernder hartnäckiger Arbeit habe ich es dahin gebracht, Formen zu vollenden, die bis zu einem gewissen Grade dem Inhalt entsprechen. Allzu unbekümmert habe ich früher nicht erkannt, wie ungeheuer wichtig die kritische Überprüfung meiner eigenen Entwürfe ist. So konnte es geschehen, dass aufeinanderfolgende Teile nur locker zusammengefügt und Nahtstellen stets sichtbar waren. Das war ein schwerer Fehler, und es hat mich Jahre gekostet, bis ich überhaupt begonnen habe, ihn zu korrigieren. Jedoch werden meine Kompositionen niemals Vorbilder der Form sein…“ 8

Er hat sich geirrt. Das Klaviertrio wurde auch in dieser Hinsicht sein erstes großes Meisterwerk.

Dass es unter diesem Aspekt heute mühsam wiederentdeckt werden muss, liegt paradoxerweise an der Popularität Tschaikowskys; sie hat ihn nahezu unkenntlich gemacht. Ähnlich wie bei Brahms, aber in der Wirkung verhängnisvoller, hat die Leidenschaft seines Tones die meisten Interpreten animiert, diesen Ausdruck der Leidenschaft bis in den Exzess, bis ins Hysterische zu treiben und die klaren formalen Konturen zu ignorieren. Dazu kommen ein paar biographische Momente, die seltsame Beziehung zu Frau von Meck und ein Schuss Laienpsychologie, schon glaubt man einen analytischen Zugang zur Musik gefunden zu haben.

Die musikalischen Funktionalisten der 60er Jahre hatten leichtes Spiel, die Liebe zu Tschaikowsky verdächtig zu machen:

Für den englischen Musikologen Wilfried Mellers war er ein „Komponist der subjektiven Neurose wie nur je einer – und dies mit außerordentlicher Kompetenz“, er sei für die „unabsehbaren, musikalisch ungebildeten Publikumsmassen des industrialisierten Russland, England und Amerika zum volkstümlichsten aller Komponisten“ geworden; dies allerdings nicht nur dank einer Neurose, sondern immerhin auch „durch die Kraft seiner hysterischen, selbstbezogenen und selbstquälerischen Werke“. Im übrigen: „die Stärke der melodischen Ausstrahlungskraft Tschaikowskys spricht für sich selbst.“9

Offenbar ist es reizvoller, über Neurose (gern auch über abstruse Selbstmordtheorien oder Homosexualität) eines Komponisten zu reden als über seine „Kraft“ und „Stärke“!

Theodor W. Adorno hatte vielleicht Grund, die Schönberg-Schule gegen den Vorwurf des Intellektualismus zu verteidigen; er reklamierte also, Gefühl heiße für viele nur, „sich widerstandslos dem Strom der kurrenten Abfolgen“ zu überlassen; „absurd, dass der allbeliebte Tschaikowsky, der auch noch die Verzweiflung mit Schlagermelodien porträtiert, in diesen mehr Gefühl wiedergebe als der Seismograph von Schönbergs Erwartung.“ 10

Das gehört in die berüchtigte Rubrik des Äpfel-Birnen-Vergleichs. Es kommt darauf an, was man von der Musik will: musikalische Psychoanalyse findet man sicherlich beim frühen Schönberg, aber wenn man „seelenvoll“ singen will, findet man selbst bei Bellini mehr Hilfe als bei einem Seismographen.

Der Hochmut hatte im 20. Jahrhundert Konjunktur: „In mancher Hinsicht hat die Vorliebe des ‘kleinen Mannes’ für Tschaikowsky etwas Ermutigendes. Denn es ist doch besser, zu leben und hysterisch um sich zu schlagen, als tot und konserviert zu sein.“11

Dümmer geht es nicht.

Als der 19jährige Sergej Rachmaninow sein erstes (einsätziges) „Trio élégiaque“ schrieb, war er noch Student (1892). Tschaikowsky beobachtete wohlwollend die Anfänge des jungen Komponisten, der seinerseits mit Bewunderung die Werke des Meisters studierte: innerhalb von drei Tagen entwarf er diesen Klaviertrio-Satz, vielleicht als eine Studie, vielleicht auch, wenn der leidenschaftliche Ton nicht irreführt, als Bewältigung eines aufwühlenden Erlebnisses. Bald darauf schloss der Hochbegabte seine Ausbildung mit der Goldmedaille ab, die in der Geschichte des Konservatoriums bis dahin nur zweimal verliehen worden war. Ein Jahr später, unter dem Eindruck von Tschaikowkys plötzlichem Tod, schrieb er sein bis dahin bedeutendstes Werk, ein Klaviertrio von enormen Ausmaßen, op. 9, ebenfalls „Trio élégiaque“ genannt, und er widmete es – wie einst Tschaikowsky mit Blick auf Rubinstein – „dem Andenken eines großen Künstlers“: Tschaikowsky.

Schon die frühere Studie, deren Titel an die Überschrift „Pezzo elegiaco“ des ersten Klaviertriosatzes von Tschaikowsky anknüpft, klingt wie ein echter Rachmaninow, obwohl das direkte Vorbild unüberhörbar ist: zunächst im Thema selbst, dann vor allem im Scheitern dieser Themengestalt am Ende des Werkes, „Alla marcia funebre (Lento lugubre)“ mit der im pianissimo verhallenden Quinte. („Lugubre“ bei Tschaikowsky, auch dort im Charakter eines Trauermarschs).

Das verhaltene Ab und Auf des Tschaikowsky-Themas im Quintraum ist beim frühen Rachmaninow durch eine zweimalige Aufwärtsbewegung ersetzt, so dass die schwebende Quinte etwas dominanter wirkt. (Auch der Neuansatz „vier Töne höher“ folgt, wenn auch an späterer Stelle.)

Vom weiteren Verlauf wurde nur die „erlösende Wendung“ nach Dur übernommen, in verkürzter Form, ebenso ihre Sequenzierung in Moll, die allerdings dann noch weitergetrieben wird: mündend in einen harmonischen Ausklang, der an Brahms gemahnt, – Balladenton, fast eine Antwort auf den Erzählbeginn der Rhapsodie op. 79,2 in g-moll.

Und schließlich reinster Rachmaninow. Genauer lokalisiert: im Abgesang des Themas, in der folgenden Steigerung und vor allem im ersten Fortetakt; er könnte genau so im berühmten zweiten Klavierkonzert stehen, das ja nur 8 Jahre später entstand. Aber vielleicht hat ihn der Schatten Tschaikowskys über dem Hauptthema des ersten Satzes doch so irritiert, dass er die Arbeit am Trio nach diesem einen Satz beendete; erst nach dem Tod des Meisters konnte er das große Trio schreiben, das ihm vorgeschwebt hatte.

**********************************************************************

1 Herbert Weinstock (1948) zit. nach Everett Helm „Tschaikowsky“ (1976) S. 37

2 zit. nach Helm a.a.O S. 49

3 zit. nach L. Auerbach „Tschaikowskys Trio Zum Andenken eines großen Künstlers“ in „Musika“ 1977

Übersetzung aus dem Russischen: privat

4 zit. nach L. Auerbach a.a.O.

5 zit. nach „Teure Freundin. P.I.Tschaikowski in seinen Briefen an Nadeshda von Meck“ Einleitung von Hans Pezold, Leipzig 1964, S. 158

6 zit. nach L. Auerbach a.a.O.

7 zit. nach L. Auerbach a.a.O.

8 zit. nach Everett Helm a.a.O. S. 127

9 Wilfried Mellers „Musik und Gesellschaft“ Bd. 2, 1965, S. 78 f.

10 Theodor W. Adorno „Philosophie der Neuen Musik“ 1958 S. 18 f

11 Wilfried Mellers a.a.O. S.79

Notenbeispiele: Edition Eulenburg

* * *

Der Text wurde geschrieben für die Firma TACET (siehe hier) und das ABEGGTRIO.

Anspielmöglichkeit der einzelnen Sätze zwecks Tempovergleich bei jpc hier.

JR & Ulrich Beetz 70er Jahre im Collegium aureum Foto: Daniela-Maria Brandt

Die folgende Aufnahme empfiehlt sich, weil sie der russischen Tradition entspricht, – mit Vorbehalt (sehr langsame Tempi). Hinweise zum Auffinden bestimmter Stellen, die im Text angesprochen werden, sollen noch folgen. (Nach Wunsch im externen Fenster hier.)