Weitschweifige Antwort in Dumka-Form / von Jan Reichow (1993)

Erstveröffentlichung CD Intercord 1993 Später bei TACET HIER

Erstveröffentlichung CD Intercord 1993 Später bei TACET HIER

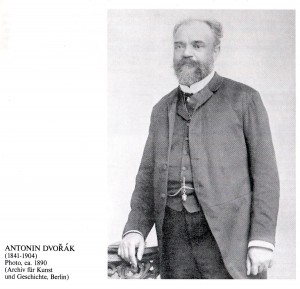

Fehler-Korrektur: Dvořáks Geburtsort hieß nicht „Nelahozenes“, sondern Nelahozeves (Nalžoves – Mühlhausen) siehe hier. Zum Ort Zlonice, wo der Komponist seit 1853 eine Zeit lang lebte und dem er seine 1. Sinfonie gewidmet hat, siehe hier.

Und die Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“ ist natürlich nicht op.90 sondern op.95, das Trio „Dumky“ selbst ist op.90, wie auch sonst korrekt angegeben.

***

Kurzfassung des Textes (nicht der Musik) – in Vorbereitung:

Über den aktuellen Konzertort „Gesenkschmiede Hendrichs“ HIER

JR MODERATION 8. Mai 2016 Trio-Konzert Solingen Gesenkschmiede mit Almuth Wiesemann, Peter Lamprecht und J.Marc Reichow

Beethoven op.1 Nr.3 c-moll

Die zwei Werke, die wir heute abend erleben, sind etwas Besonderes, in ganz unterschiedlicher Weise.

Das eine ist das Werk eines jungen Mannes, der der musikliebenden Welt Wiens und der gesamten Fachwelt zeigen wollte, was in ihm steckt. Beethoven 1795. Opus 1, Nr.3.

Das andere, fast 100 Jahre danach, stammt von einem fast 50jährigen, berühmten Komponisten, der der Welt nichts mehr beweisen musste. Nebenbei gesagt: auch damals schon galt er, trotz seiner großen Sinfonien als Meister der populären Slawischen Tänze, als der typische tschechische Musikant. Als er sein letztes Klaviertrio schrieb, op. 90, musste es nicht so klingen wie ein allerletztes Trio von Beethoven. Es ist großartige Unterhaltungsmusik. Wie die Slawischen Tänze.

Doch der Reihe nach! Zwischen den beiden Werken von Beethoven und Dvořák liegt nicht nur 1 Jahrhundert, sondern auch unsere Pause, der programmgemäß bereits ein gewisser Vergnügungsfaktor innewohnt, wenn auch nicht ganz vergleichbar dem, der in dem Palais des Fürsten Lichnowsky angesagt war. Wenn es ihn, den Fürsten, nicht gegeben hätte (und nebenbei: die Besetzung des Rheinlandes durch die Franzosen), wäre der junge Beethoven nach seinem Wiener Studienaufenthalt 1794 vielleicht ganz einfach wieder nach Bonn zurückgefahren.

Der Fürst war schon Förderer, Schüler und Logenbruder Mozarts gewesen, seine Frau Christine galt als ausgezeichnete Pianistin, und das Palais Lichnowsky bildete einen musikalischen Mittelpunkt der Wiener Gesellschaft. Beethoven erhielt in diesem Haus schon sehr bald dauernde Unterkunft, und sogar in späteren Jahren bevorzugte er Wohnungen in der Nähe der Lichnowskys, obwohl ihn deren Fürsorge bisweilen zu erdrücken schien. Es fehlte, meinte er, wenig daran, „dass die Fürstin nicht eine Glasglocke über mich machen ließ, damit kein Unwürdiger mich berühre oder anhauche.“. Das Palais Lichnowsky war Schauplatz der symbolkräftigen Szenen, in denen ZITAT „sowohl Haydn als Salieri in dem kleinen Musikzimmer an der einen Seite auf dem Sopha saßen, beide stets auf das sorgfältigste nach der älteren Mode gekleidet, mit Haarbeutel, Schuhen und Seidenstrümpfen, während Beethoven auch hier in der freieren überrheinischen Mode, ja fast nachlässig gekleidet, zu kommen pflegte“. Gar zu gern hätte Haydn hinter Beethovens Namen auf op. 1 den Zusatz gelesen: „Schüler von Haydn“, obwohl die Aktion ‚Kompositionsunterricht‘ ein Fehlschlag war. Der „Großmogul“, wie Haydn ihn nannte, wies jeden Gedanken an eine solche Referenz von sich, nahm heimlich Nachhilfe-Unterricht bei Johann Schenk, später bei Albrechtsberger und (immerhin bis 1802) bei Salieri. Was er von Haydn lernte, stand in dessen Partituren. Im übrigen erschien dieser ihm vielleicht als der einzig ernstzunehmende Konkurrent in Wien. Haydn hatte den Zenit seines Schaffens erreicht, doch erst die Londoner Erfolge zwischen 1790 und 1795 machten ihn in Wien zur unangefochtenen musikalischen Autorität. Seither wurde ein Komponist an Haydn gemessen; man musste ihn verinnerlicht haben und zugleich in irgendeiner Weise überbieten, – an Ausdruck, Kühnheit und Größe. Dafür scheint Beethovens op.1 ein Musterbeispiel.

ZITAT eines Ohren- und Augenzeugen:

„Die drei Trios von Beethoven sollten zum erstenmal der Kunstwelt auf einer Soiree beim Fürsten Lichnowky vorgetragen werden. Die meisten Künstler und Liebhaber waren eingeladen, besonders Haydn, auf dessen Urteíl alles gespannt war. Die Trios wurden gespielt und machten gleich außerordentliches Aufsehen. Auch Haydn sagte viel Schönes darüber, riet aber Beethoven, das dritte in c-moll nicht herauszugeben. Dieses fiel Beethoven sehr auf, indem er es für das beste hielt, so wie es dann auch noch heute immer am meisten gefällt und die größte Wirkung hervorbringt. Daher machte diese Äußerung Haydns auf Beethoven einen bösen Eindruck und ließ bei ihm die Idee zurück: Haydn sei neidisch, eifersüchtig und meine es mit ihm nicht gut.“

Das berichtet der Beethoven-Schüler und Freund Ferdinand Ries, allerdings erst 1838, 11 Jahre nach Beethovens Tod.

Irgendetwas stimmt an dieser vielzitierten Geschichte nicht, denn neue Forschungen belegen, dass Haydn vor seiner Abreise nach London im Januar 1794 lediglich das Trio Nr. 1 kannte, das schon in Bonn geschrieben und in Wien überarbeitet worden war, während Nr. 2 und Nr. 3 erst nach Haydns Abreise skizziert und ausgeführt wurden. Als Haydn im August 1795 von London nach Wien zurückreiste, lagen die drei Trios im Druck vor, – welchen Sinn hätte sein Rat noch haben können?

Beethoven hatte sein op.1 mit Geschick lanciert, er konnte mit breiter Aufmerksamkeit rechnen, als er am 9., 13. und 16. Mai in der Wiener Zeitung die Annonce zur „Pränumeration auf Ludwig van Beethovens drei große Trios“ aufgab. Selbst wenn man die Trio-Aufführungen im Hause Lichnowsky nur vom Hörensagen mitbekommen hatte, Phantasie und Erfindungsgeist des jungen Pianisten aus Bonn waren stadtbekannt und riefen allerlei clevere Ideenverwerter auf den Plan, – in Wien gab es damals immerhin ca. 300 Pianisten, etwa 6000 Klavierschüler, und er hatte Grund, vorsichtig zu sein. ZITAT: „… ich hatte schon öfter bemerkt, daß hier und da einer in Wien war, welcher meistens, wenn ich des Abends phantasiert hatte, des andern Tags viele von meinen Eigenarten aufschrieb und sich damit brüstete“ (Ende 1793).

Nun, die „Pränumeration“ ergab sogleich 123 Bestellungen, im Endeffekt wurden sogar 241 Exemplare des op. 1 verkauft. Beethoven verdiente daran 843 Gulden, was etwa dem Doppelten eines Jahresgehalts entsprach, das er in Bonn bekam. Allerdings waren die Trios wohl auf Lichnowskys Kosten gedruckt worden, und allein der Fürst bestellte 27, die Familie seiner Frau 25 Exemplare. Man ahnt, warum op.1 dem Fürsten Carl von Lichnowsky gewidmet ist und erst op.2, die Klaviersonaten, dem größten zeitgenössischen Musiker, Joseph Haydn.

[im folgenden Infos nach Villla Musica http://www.kammermusikfuehrer.de/werke/184 ]

In der Tat, Beethoven war fast schlagartig in aller Mund, nicht nur in Wien, wenige Jahre später lagen die Trios in Bonn, Leipzig, Mainz, Offenbach, Paris, London und Berlin im Nachdruck vor. Der Erfolg war so nachhaltig, daß er noch um 1830 zu Lobreden auf Beethovens Frühstil Anlass bot. Bezeichnenderweise mit dem Hinweis auf Mozart:

“Erinnern wir uns”, schrieb ein Rezensent anläßlich einer Neuauflage im Jahre 1827, “wie ungleich verbreiteter die Theilnahme an ihm war, so lange er in den bekannten Regionen der Mozartschen Musik weilte.”

Ein Kollege erklärte den Erfolg des Opus I damit, dass “in ihm, wie in wenigen [sonst], die fröhliche Jugend des Meisters sich noch ungetrübt, leicht und leichtfertig, abspiegelt, gleichwohl aber der spätere, tiefe Ernst und die zarte Innigkeit des Verfassers schon zuweilen (und dann, wie schön!) anwandelt, auch, ungeachtet man die Vorbilder der Mozart’schn Klavier-Quartette erkennt, doch Beethovens Eigenthümlichkeit und Selbständigkeit unverkennbar hervor leuchtet und umher flackernde, zündende Funken sprüht.” (Allgemeine musikalische Zeitung, 1829).

Das c-Moll-Trio ist das bekannteste der drei. Es wirkt wie ein ästhetisches Manifest des jungen Beethoven, der hier wesentliche Momente seiner Kunst erstmals umriss: den Ernst und den Anspruch des Kopfsatzes, der schon den Eroica-Schwung ahnen lässt, das Prinzip der “Charaktervariation” im Andante, und ein Menuett, das zum romantischen Scherzo verwandelt ist, schließlich der wilde Elan des Finales.

Hatte man schon in Mozarts späten Instrumentalwerken, etwa in den Klavierkonzerten, den Eindruck, dass hier ein imaginäres Bühnengeschehen ablief, so erlebte man bei Beethoven vollends die Verwandlung der Musik in großangelegte Dramen, die durchaus nicht dem höfischen Konversationston gehorchten, ja, den Rahmen eines fürstlichen Salons zu sprengen schienen. Gerade das in c-moll, lebenslang Beethovens Trotz-, Zorn-, und Pathos- Tonart.

Seine Trios sind nicht mehr dreisätzig, sondern viersätzig, wie Sinfonien, ebenso die Klaviersonaten, deren Anspruch sich ab op.10 zuweilen schon im Titel ankündigt: Grande Sonate.

Alles ist groß oder geht in die Extreme: das schnellste Tempo ebenso wie das langsamste, die äußerste Lautstärke ebenso wie das fast unhörbare Pianissimo. 1803 schreibt er den längsten Sinfoniesatz, der je bis dahin zu hören war (Eroica) und 20 Jahre später auch eine Bagatelle (op.119,10) von 14 Sekunden.

Das ganze Klaviertrio dauert länger als etwa eine Haydn-Sinfonie, und wir sind froh darüber, kein Takt ist zuviel.

Eine neue Epoche hat begonnen!

PAUSE

JR MODERATION 8. Mai 2016 Trio-Konzert Solingen Gesenkschmiede mit Almuth Wiesemann, Peter Lamprecht und J.Marc Reichow

DVORAK „Dumky“

Die Musikgeschichte ist voll von Schönheit, Geist, Glauben, Leidenschaft und Dissonanzen, nicht immer am Ende aufgelösten. Nur böse Zungen behaupten, dass dies in der Neuen Musik sowieso erst geschieht, wenn die Musik selbst vorbei ist. Ein Novum war aber auch das, was Sie eben am Ende von Beethovens Opus 1, dem dritten Trio in c-moll, erlebt haben: dass die Musik, statt mit starken Schlägen zu enden, immer leiser wird und im äußersten Pianissimo verklingt.

Auch im Leben ist es unterschiedlich: es gibt bekanntlich die Altersmilde und die Altersradikalität.

Und wissen Sie, welches Beethoven-Werk der größte Publikumserfolg war? Die Neunte Sinfonie? Die Missa solemnis? Nein: Wellingtons Sieg bei Victoria, mit den Fanfaren und echten Kanonenschüssen.

Aber es gibt auch diesen tief verwurzelten Antagonismus, wozu denn die Musik eigentlich da ist: uns zu unterhalten oder zu erheben, ob wir Zerstreuung brauchen oder zusätzliche Anstrengung.

Ich kann es auch anders sagen: Chaos oder Konzentration, bloße Aneinanderreihung oder logische Entfaltung, man könnte auch sagen: Deutsche Gründlichkeit oder böhmisches Musikantentum?

Übrigens, der Satz: „Sie sind ein echter Musikant“ kann auch als Beleidigung gemeint sein und heißt dann im Klartext: Nachdenken ist nicht Ihre Stärke! Mal spricht man anerkennend von einer netten Plauderei, und hinterher vielleicht, dass der andere von A-Z drauflosredet.

Es ist wirklich eine Frage des Zusammenhangs und der Akzentuierung.

Sagen Sie einem Geiger nicht: Ihr Instrument klingt aber herrlich. Jascha Heifetz hielt sich dann seine Stradivari ans Ohr und sagte: „Ich höre nichts!“

Das gilt auch für das Cello, das Peter Lamprecht in seiner Doppel- oder Vielfachbegabung sogar selbst gebaut hat.

Und das gilt auch für das Klavier, falls es Ihnen heute besonders gut gefällt: Aber auch im wörtlichen Sinn hätten Sie ganz recht, – das Instrument ist hoch kultiviert, ideal für kleine Säle, Salons oder Wohnräume, kein Konzertpanzer, ein Schimmel-Flügel, von dem bekannten Klavierbauer Peter Stolz perfekt restauriert. Und jetzt kommt das Beste: dieser wunderschöne Flügel ist zu kaufen. Achten Sie auf den Klang, – Sie können ja nachher einmal das Ohr ans Holz legen, es klingt fast von selbst.

Man erzählt gern, wieviel Dvorak der Förderung durch Brahms verdankte, der seinen Einfallsreichtum bewunderte, aber dazu gehörte auch der Rat: „Sie schreiben einigermaßen flüchtig. Wenn Sie jedoch die fehlenden (Kreuze, Bs und Auflösungszeichen) nachtragen, so sehen Sie auch vielleicht die Noten selbst, die Stimmführung usw. bisweilen etwas scharf an.“

Da war Dvorak immerhin schon 37, Brahms nur 8 Jahre älter. Sie waren ganz verschieden.

Nach einem freundschaftlichen Gespräch über Gott und die Welt soll Dvorak einmal ziemlich erschüttert geäußert haben: „Solch ein Mensch, solch eine Seele – und er glaubt an nichts, er glaubt an nichts!“

Aber Brahms hat sich nie auf seine „Ungarischen Tänze“ festnageln lassen, er gab ihnen nicht mal eine Opuszahl! Abgesehen von seiner prägenden Begegnung mit Robert Schumann, der ein glühender Beethovenianer war, spürte er einen unerhörten Druck: „Du hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem zu Mute ist, wenn er immer so einen Riesen (Beethoven) hinter sich marschieren hört.“

Das ist die typisch deutsche (- österreichische) Situation im 19. Jahrhundert. Sonate! Sinfonie! Sonatenform! Auch in allen Quartetten, Quintetten und Klaviertrios ! Das sind die Standards, an denen auch ein Tscheche oder Böhme gemessen wurde, der in Wien zu reüssieren suchte. Mochten seine „Klänge aus Mähren“ und seine „Slawischen Tänze“ noch so erfolgreich sein. Das geht bis in unsere Zeit: in der Taschenpartitur des Trios, das Sie gleich hören werden, steht, der Komponist habe damit „sein ursprünglichstes und slawischstes Kammermusikwerk geschaffen, er mache sich damit „völlig frei von der deutschen klassischen Form“, – nachdem er sie übrigens im vorigen Klaviertrio – vor sieben Jahren – perfekt erfüllt hatte. Und doch liest man ausgerechnet in einem umfangreichen tschechischen Musikführer der 50er Jahre mit Erstaunen, dass dem Autor Otakar Šourek auch dieses programmatisch „Dumky“ genannte Trio ohne Sonatenform nicht ganz geheuer ist:

„Mag es sich hier auch nicht um ein organisches Tonwerk von Sonatenform im strengen Sinne des Wortes handeln, so tritt doch ganz ersichtlich das Bestreben zutage, die Umrisse der Sonatenform und ihre stimmungsmäßige Ausrichtung beizubehalten. Wir können die ersten drei Dumkas in ihrem Zusammenschluß als einen Einleitungssatz auffassen, in dem allerdings die Sonatenform durch eine zweiteilige oder eine rondoartige dreiteilige ersetzt ist; die vierte Dumka weist mit ihrem ganzen Charakter auf einen langsamen Sonatensatz hin, ähnlich ist die fünfte Dumka eine Analogie des Scherzosatzes, und die letzte Dumkla beschließt das Werk nach Art eines Rondo-Schlußsatzes.“ (O. Šourek)

Was ist eine Dumka?

Es wäre müßig, eine Sammlung ukrainischer Dumka-Balladen oder Klagelieder zu durchstöbern, um Familienähnlichkeit mit Stücken aus Dvoraks Trio zu entdecken. Man behauptet ja, „daß der Komponist selbst über das eigentliche Wesen der Dumka im Unklaren verblieb“. (Fiske)

Aber welches war denn das Wesen der Duma (Diminutiv: Dumka, Plural: Dumky), wörtlich „Gedanke“, nachdem sie einmal über die Grenzen ihrer ukrainischen Heimat hinausgewandert war und in anderen slawischen Ländern (Polen!) auch als rein instrumentales Stück von nachdenklichem, melancholischem Charakter auftauchte und zudem in der Kunstmusik eigens stilisierte Modelle mit einer eigenen Tradition gebildet hatte?

In diesen letzteren Bereich gehört offenbar die Kombination mit einem schnellen Tanz (Furiant, Polka o.ä.); die Bedeutungserweiterung des Wortes Dumka erfolgte demnach anders als beim ungarischen Csárdás, der ursprünglich nur als schneller Tanz galt und erst später seine „typischen“ rezitativisch-improvisatorischen Einleitungs- und Zwischenabschnitte erhielt.

Es ist erfindungsreich, ausdrucksvoll und dabei so leicht konsumierbar wie Unterhaltungsmusik. In seinem Aufsatz „Music in America“, – in den USA feierte Dvořák in den folgenden Jahren ja seine größten Erfolge –, da scheute er sich nicht zu bekennen, was er mit Musik geben wollte: „pure pleasure“!

Man sollte wissen: Dvořák hatte von Jugend an mit einem eher trivialen als rustikalen Milieu zu tun gehabt, und er hat damit spielen gelernt wie Chopin mit der Süßigkeit des Salons. Das Kind Antonin spielte Geige und hat in der Dorfkapelle seines Geburtsortes Nelahozeves (Nalžoves – Mühlhausen) mitgegeigt, der Jugendliche dann in der Kapelle des Städtchens Zlonice. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Musik, die doch mehr von der nächsten Großstadt und von deren Notenmaterial als von Dudelsackpfeifern geprägt war, obwohl man denen durchaus noch begegnen konnte.

Jedenfalls waren die Ensembles imstande, nicht nur im Wirtshaus zum Tanz aufzuspielen, sondern auch kleine Serenaden zu geben. Die Leiter waren ausgebildete Musiker, die ersten Lehrer Dvořáks, typische Verkörperungen des böhmischen Kantors, an denen er sich noch lange orientierte. Nach seiner Studienzeit in Prag hatte er keinen anderen Wunsch, als eine Anstellung als Organist zu finden, wie es seiner tatsächlichen Ausbildung entsprach, aber er landete stattdessen in der Musikkapelle Karl Komzák, die in Kaffeehäusern, auf öffentlichen Plätzen und in Biergärten zu Tanz und Unterhaltung aufspielte. Daheim studierte er die Wiener Klassiker. Er war seit jungen Jahren mit den unteren und oberen Koordinaten der musikalischen Welt des Bürgertums vertraut und blieb es auch in gesetzterem Alter. Heute würde man sagen – ohne Berührungsängste.

Zwar war ihm am Nachweis seiner Befähigung zur großen deutschen Form zeitlebens gelegen, aber vielleicht ist es kein Zufall, dass er gerade in dem Moment, als er sie in einer klassischen Kammermusikbesetzung zugunsten einer böhmisch-slawischen Suite ignoriert, mit akademischen und anderen Weihen überschüttet wird: Angebot der Professur am Prager Konservatorium, Mitgliedschaft in der Tschechischen Akademie der Künste, Ehrendoktorwürde der Prager Universität, Ehrendoktorwürde der Universität Cambridge, Angebot der Direktorenstelle am New Yorker National Conservatory.

Wenn man sein Trio „Dumky“ oder seine amerikanisch inspirierten Kompositionen hört, wird man die Erschließung dieser scheinbar einfachen Linien und Formeln nicht geringschätzen; ebensowenig die wunderbaren agogischen Freiheiten, die seit Ende des 18. Jahrhundert immer mehr aus der großen notierten Musik verbannt wurden und zu denen die Künstler sich hier nun wieder ermächtigt fühlen. Vor diesem Hintergrund kann man auch die grandiose collagenartige Konstruktion der Streichquartette von Leoš Janáček sehen und die erstaunliche Entfaltung der rhapsodischen Monodie bei Bartók.

War Dvořák nur ein Musikant? Ist es das richtige Wort?

Wie auch immer er gefeiert wird, – niemand ist schutzloser gegenüber intellektueller Herablassung als ein genialer Musiker, dem die Worte fehlen; es sei denn einer, der sich auch noch selbst – „Musikant“ nennt.

Janáček, der ihn gut kannte, hat lebhaft der Ansicht widersprochen, Dvořák sei unintelligent gewesen. Im Gegenteil, man habe Dvořák stets in Gedanken vertieft gesehen.

„Seine Intelligenz war aber von ganz besonderer Art“, sagte Janáček, „er dachte ausschließlich in Tönen, anderes war für ihn nicht vorhanden“. An eine solche Rechtfertigung hätte Dvořák nun auch wieder nicht gedacht:

„Obzwar ich genug in der großen Welt der Musik herumgekommen bin,“ meinte er, „bleibe ich doch nur, was ich bin – – – ein schlichter tschechischer Musikant.“ (9.1.1886)

Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass es in des Meisters Sinn ist, wenn ich Ihnen jetzt viel Vergnügen wünsche oder sogar „pure pleasure“.

(TEXT © Jan Reichow 2016)