Ein Land vor seiner Zukunft

Das Buch von Herfried Münkler und Marina Münkler

***

Bisher habe ich geglaubt, es genüge verschiedene Zeitungen und Magazine zu lesen, um sich ein Bild über die politische Lage zu machen. Ich besitze also auch dieses Buch, das von sich reden macht, (noch) nicht. Aber vielleicht ist es unumgänglich. Abgesehen von der FAZ-Besprechung hat mir jeder inhaltliche Hinweis Mut gemacht. Zunächst etwa diese kleine Bilanz, was denn eine Nation, ein Staat, unser Staat, dem Wesen nach sei. Adam Soboczynski schrieb anlässlich der Besprechung des Münkler-Buches:

Das Misstrauen gegen die gesamtdeutsche Nation war nicht nur aufgrund der nationalsozialistischen Barbarei verständlich. Der Nationsbegriff beruht hierzulande auf ethnisch-kulturellen Zuschreibungen und nicht wie in Frankreich oder den USA auf einer politischen Willens- und Bekenntnisgemeinschaft. Die verspätete Nation der Deutschen orientierte sich, wie auch in Osteuropa, an vorstaatlichen Annahmen wie einer gemeinsamen Sprache, Abstammung, Geschichte, Kultur – weshalb die AfD, dies nur nebenbei, auch so entschieden russlandaffin ist. Einwanderungspolitik durfte es in der Bundesrepublik über viele Jahrzehnte hinweg schon deshalb nicht geben, weil sich das Land schlechterdings nicht als Einwanderungsland begriff. Der europäische Einigungsprozess wiederum zielte, etwa mit der Osterweiterung, darauf ab, Willens- und Herkunftsgemeinschaften zu versöhnen – ein Vorhaben, das heute stark bedroht ist.

Quelle DIE ZEIT 1. September 2016 Seite 36 Deutsche Gerechtigkeit Das Professorenpaar Herfried und Marina Münkler empfehlen die Flüchtlingskrise als nationales Ertüchtigungsprogramm. Von Adam Soboczynski.

Die beiden Autoren dieses Buches äußerten sich kürzlich live zum Thema der neuen Deutschen, und zwar in der ZDF-Sendung Markus Lanz auffindbar HIER (Sendung ZDF 1. September 2016)

Vorfahren auf 12:50 (dazu Notizen zum Gesprächsverlauf:)

Herfried Münkler mit Gegenredner Christoph Schwennicke 12:50 – (19:50 B.B. Silvesternacht) – Marina Münkler weiter ab 23:26 HM ab 24:53 (Willkommenskultur als Dogma? Brandanschläge) bis 26:11 Ch.Sch. weiter 27:00 HM (LKW und Opfer) 28:10 (Hass) (Anstieg der Kriminalität?) (Vorfälle in Schwimmbädern) MM ab 31:50 (Probleme werden großgeredet) 33:05 (Thomalla über Meckl.-Vorpommern, Angst vor Veränderung) 35:50 MM (Furcht vor dem Fremden völlig normal) ab 37:17 HM (Arbeit und Wohnung, Integration, WIE schaffen wir das? Lebenslüge, dass dies kein Einwanderungsland sei) „Problem von Politik, dass sie nicht strategisch sondern taktisch denkt, bis zur nächsten Wahl“. „Nun passen die, die gekommen sind, nicht wirklich zu uns, aber sie sind da. Also müssen wir sie fit machen…“ „Der Arbeitsplatz ist die eigentliche Maschine der Integration.“ 41:20 Wie müssen wir uns ändern, damit das gelingt: die neuen Deutschen? MM ab 41:28 Keine ethnische Definition des Deutschseins, vielmehr: es muss möglich sein, deutsch zu werden. Dazu gehören 5 Imperative:

1) die Vorstellung, dass man von seiner eigenen Arbeit lebt und seine Familie gegebenenfalls ernähren kann

2) die Vorstellung, dass man die sozialen Sicherungssysteme in Anspruch nimmt, wenn es nicht anders geht, dass man aber nicht glaubt, dass der Staat dazu da wäre, einen permanent zu unterhalten

3) gehört dazu die Vorstellung davon, dass Religion eine Privatangelegenheit ist

4) dass auch die Lebensführung eine Privatangelegenheit ist, dass jeder das für sich entscheidet

5) das klare und deutliche Bekenntnis zum Grundgesetz.

Das ist etwas, auf das wir wirklich stolz sein können. Dass man auch zeigen kann, auf der rechtlichen Seite, dass man sich herausarbeiten kann, aus einer Gesellschaft, die geglaubt hat, man könnte durch das Niedermachen, das Vernichten anderer irgendetwas für sich gewinnen. Was das Grundgesetz dann festgelegt hat und zwar ganz bewusst mit dem ersten Satz: Die Würde des Menschen ist unantastbar, – da ist nicht die Rede von der Würde des Deutschen, da ist die Rede von der Würde des Menschen. Und das ist übrigens von seiner Struktur her ein nicht ganz unähnlicher Satz, denn das ist ja auch eine kontrafaktische Behauptung, also: die Würde des Menschen ist sehr antastbar, was will uns also dieser Satz sagen? Wir müssen immer dafür sorgen, dass die Würde des Menschen nicht angetastet wird. Das ist der zentrale Punkt. 43:23

… sagte Marina Münkler in der Sendung von Markus Lanz am 1. September.

Nach diesen fünf Imperativen dürfen die zwei Maximen nicht fehlen, die schon am vergangenen Montag in der Süddeutschen Zeitung als Fazit festgehalten wurden:

Zum einen muss das Land den Flüchtlingen, ob aus Armut oder Kriegsnot hierhergekommen, als offene Gesellschaft begegnen. Das ist die Absage an alle Propheten einer ethnischen oder sonst wie „identitären“ Nation. Dass die Offenheit eine zweiseitige Angelegenheit ist, die Alteingesessene und Neuankömmlinge betrifft, ist die unausweichliche, aber im Falle des Gelingens produktive Dialektik, an der jede Integration in Deutschland auszurichten ist. Offenheit ist nicht gleichzusetzen mit offener Grenze – nicht zuletzt deshalb, weil keine kulturellen Faktoren importiert werden dürfen, die (wie die Unterdrückung von Frauen) eben dieser Freiheit und Offenheit widersprechen.

Die andere, abschließende Maxime lautet: „Der entscheidende Identitätsmarker der Deutschen soll und muss das Bekenntnis zum Grundgesetz sein.“ Gemeint ist hier nicht nur, dass sich jeder, auch jeder Alteingesessene, an das gesetzliche Regelwerk des Landes zu halten hat; gemeint ist auch nicht nur ein politisch verstandener Verfassungspatriotismus. Gemeint ist eine normativ aufgeladene „Identitätszuschreibung“, ein rechtliches, politisches und soziales Anforderungsprofil, das als einziges geeignet ist, Einheimische und Neue freiheitlich zu integrieren: das Grundgesetz als Norm- und Handlungsmodell.

Quelle Süddeutsche Zeitung 29.8.2016 Fremde und Selbstbild Die Flüchtlingsfrage polarisiert. Doch die Politik weicht drängenden Fragen zur Einwanderung aus. Da kommt das kühl analysierende Buch von Marina und Herfried Münkler gerade recht. Von Andreas Zielcke.

Eine lesenswerte Besprechung von Ulli Tückmantel – Anleitung zum „Wir schaffen das“ – brachte am 3. September auch das hiesige Solinger Tageblatt bzw. die WZ (Westdeutsche Zeitung), nachzulesen HIER.

ZITAT

Natürlich wäre es besser, wenn die Zuwanderung dosiert, an der hiesigen Aufnahmefähigkeit orientiert und durch behördliche Auswahl der Zuwandernden stattfände, doch: „Diese Politik ist in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten, seitdem sie angezeigt war, nicht betrieben worden.“ Nun werde es teuer werden, am Ende vielleicht bis zu 200 Milliarden Euro, räumen die Münklers ein. Zudem werde es lange dauern, könne am Ende immer noch scheitern, und auf jeden Fall werde es Enttäuschungen geben. Es seien nicht alle brauchbar, die kämen – und es werde auch zu Konflikten kommen.

Wer die Botschaft dieses Buches für zu optimistisch hält, dem hält Herfried Münkler einen Gedanken des Philosophen Blaise Pascal (1623 – 1662) entgegen, die „Gotteswette“ (ich zitiere nach Ulli Tückmantel):

Pascal argumentierte, dass wer an Gott glaube, immer die besseren Gewinnaussichten habe: Glaube man und Gott existiere, gewinne man den Himmel. Glaube man und Gott existiere nicht, gewinne man zwar nichts – aber man verliere auch nichts. Glaube man nicht an Gott und er existiere auch nicht, gewinne man nichts. Glaube man nicht, Gott existiere aber doch, lande man in der Hölle. „Wenn wir das dieser Wette zugrundeliegende Kalkül auf die Frage nach dem Erfolg oder Scheitern der Flüchtlingsintegration übertragen, so ist es vernünftig, auf den Erfolg zu setzen, weil nur dieser einen gesellschaftlichen Ertrag hat – während der, der auf das Scheitern setzt, nichts gewinnt, sollte er recht behalten“, schreibt Münkler gemeinsam mit seiner Frau, der Literaturwissenschaftlerin, in einem bemerkenswert unaufgeregten Buch.

Man kann das Buch als Anleitung zur Schaffung eines Landes lesen, dessen beste Zeiten noch kommen. So etwa schreibt Tückmantel am Ende seiner Rezension. Man schaut zweimal hin, um sich zu vergewissern, dass dies tatsächlich die Prognose ist. Ich glaube, die Parabel vom Glauben könnte sich – vorausgesetzt der Einsatz des guten Willens setzt sich auf breiter Basis durch – als nicht falsifizierbar erweisen.

Nachtrag am 11. September 2016

Es gibt in den folgenden zwei Wochen 2 Möglichkeiten mich lesend weiter zu politisieren (was mir von Natur aus nicht naheliegt). Voraussichtlich werde ich die übliche Wahl treffen: sowohl als auch.

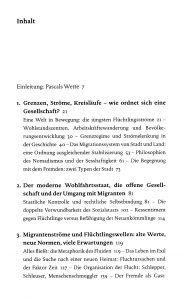

Inhaltsverzeichnis zu Buch 1 (Münkler / Rowohlt Berlin 2016)

Dieses Buch betrifft die Gesellschaft, die Gegenwart und unsere Zukunft

Buch 2 packt mich persönlich von Anfang an und lässt mich glauben, dass ich nun über den gesamten bewusst erlebten Verlauf meines Lebens aus einer „fremden“ Perspektive Aufschluss erhalte. Es beginnt damit, dass auch in den Erzählungen meiner Eltern „Litzmannstadt“ eine Rolle gespielt hat, und dass ich als Vierjähriger in meiner Geburtsstadt Greifswald 1945 wie durch ein Wunder (dank der Initiative weniger Menschen) von der Bombardierung verschont wurde, während Anklam brannte. (Siehe hier unter „20. Jahrhundert“).

ZITAT

Meine Familie hat mir zu verstehen gegeben, dass etwas Furchtbares in Lagern passiert. Man hatte eine dunkle Ahnung. Bei meinem Besuch mit meiner Mutter in Litzmannstadt, wie die Nazis das polnische Lodz umbenannt hatten, wo ihre Familie mütterlicherseits lebte, erfuhr ich von einem Ghetto und von Judenverfolgungen. Es ist mir bis heute ein Rätsel, dass viele Deutsche damals von alledem nichts gewusst haben wollen. (Baum Seite 20)

Trotz aller Kriegswirren und dunklen Ahnungen war es eine angenehme Kindheit für mich in Dresden. Wir haben bis in den Herbst 1943 hinein Mozart-Serenaden im Hof des Zwingers gehört, in einer unzerstörten, vom Krieg bis dahin unberührten Stadt. Und dann das jähe Ende. Die Dresdner Bombennacht im Februar 1945. (Baum Seite 21)

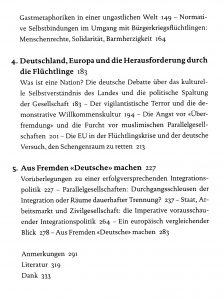

Inhaltsverzeichnis zu Buch 2 (Baum, Hirsch / Propyläen Ullstein Berlin 2016)

Es ist keinesfalls ein Buch der Vergangenheit. Man sollte es vielleicht nicht von vorn beginnen (wie ich), sondern mit dem letzten Kapitel, der Nachbemerkung von Gerhart Baum. Und es endet mit Worten der Zuversicht und – seltsamerweise – mit dem Wort „schaffen“:

Wir haben bei allen Versuchungen der Unfreiheit eine „geglückte Demokratie aufgebaut, wie der Historiker Edgar Wolfrum zu Recht seine Geschichte der Bundesrepublik nennt. Ich setze meine Hoffnung auf die vielen Menschen im Lande, die sich mit Mut der Zukunft stellen, die die unabänderlichen Veränderungen annehmen und mitgestalten – mit ihnen werden wie eine Menge schaffen. (Baum Seite 266)

Rätsel: Aus welchem der hier vorgestellten Büchern stammt das folgende Zitat?

Wir müssen ernsthaft über die Zukunft unserer Gesellschaft reden. Dazu gehört die demographische Entwicklung. Ende 2014 hatte jeder fünfte Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund. Wir sind längst eine multikulturelle Gesellschaft, wir sind längst ein Einwanderungsland. Auf einer Rechtskultur nach den Regeln unseres säkularen Staates müssen wir bestehen, auch und gerade gegenüber unseren eigenen Landsleuten, die vor grölenden Menschenmengen unsere Werte mit Füßen treten. Was wir aber nicht brauchen, sind hilflose Versuche, den Zuwanderern eine Gesinnungsleitkultur aufzuzwingen. Wenn es wahr ist, dass wir jährlich eine Zuwanderung von drei- bis vierhundert Menschen benötigen, wird unsere Gesellschaft sich weiterhin verändern. Ein Einwanderungsgesetz, das diese Zuwanderung regelt,ist dringend erforderlich. Aus Flüchtlingen müssen Einwanderer werden.

***

Auflösung des Rätsels: Der Text stammt aus der Nachbemerkung von Gerhart Baum (Seite 264). Er ist übrigens von einer verblüffenden Ehrlichkeit, auch was den eigenen Werdegang angeht, den durchaus nicht als eine Kette von Glanzpunkten beschreibt. Aber man spürt in jedem Satz, in welcher Weise er lebenslang ein Lernender war. Schon wenn man einen Absatz wie den folgenden gelesen hat:

Ich habe nicht gern studiert. War mir zu trocken, zu langweilig. Ich habe zwei Jahre in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, bin ins kalte Wasser gesprungen, hatte überhaupt keine Erfahrung. Mit einer Bürovorsteherin haben wir den Laden geschmissen, da habe ich mehr gelernt als an der Uni. Was Juristerei ist, habe ich erst begriffen, als ich Referendar wurde. Da wurde ich an Amtsgerichte versetzt, habe mit Menschen zu tun bekommen. Das Recht begann zu leben, sich mit Schicksalen zu verbinden. Ich merkte, dass Recht nicht gleich Recht ist, dass es gestaltbare Zwischenräume gibt. Das war eine tolle Zeit. Mein erstes Examen war schlecht, dass zweite besser, auch wegen dieser praktischen Erfahrung. Ich weiß noch, wie ich einmal als Vertreter der Staatsanwaltschaft gegen ein homosexuelles Paar – das war ja damals strafbar -, unerfahren wie ich war, ein übertrieben hohes Strafmaß beantragt habe. Der Richter hat mich nur angeschaut: „Herr Kollege, meinen Sie das im Ernst?“ Werde ich nie vergessen. (Seite 51)

(JR) Ich vermute, dass dieses „Motiv“ im Verlauf des Buches wiederkehren wird, mit veränderten Vorzeichen. Das wäre jedenfalls geschickt. (Und ich werde es vermelden.) An dieser Stelle folgen nur noch die Sätze:

Irgendwann war keine Zeit mehr für solche Dinge, weil wir Politik gemacht haben, nicht wahr, Herr Hirsch?

Ein geschickter Schachzug, den Leser wachsam zu halten… Das nächste Kapitel ist überschrieben: „Engagement für eine liberale FDP“.

Wunderbare,typische Sätze in diesem Buch:

Hirsch: Ich sehe sehr vieles, was Sie dargestellt haben, ganz anders.

Baum: Ja, das habe ich mir gedacht.

(Seite 132)

Quelle: Gerhart Baum / Burkhard Hirsch: Der Baum und der Hirsch. Deutschland von seiner liberalen Seite. In Zusammenarbeit mit Gabriela Herpell und Thomas Bärnthaler / Propyläen Ullstein Buchverlage Berlin 2016 ISBN 978-3-549-07471-8