Musik und Weltanschauung

Vor ein paar Tagen hat mich aufs Neue karnatische Musik aus Südindien bezaubert. Und es war für mich immer selbstverständlich, dass die berühmtesten „klassischen“ Werke dieser Kunst auf drei Dichter-Komponisten zurückgehen, die auch als „Heilige“ bezeichnet werden. Was nicht bedeutet, dass ich sie als solche verehre. Wenn ihre heute noch lebendige Musik mich nicht faszinierte, würde ich die überlieferten Texte und Gebete kaum beachten. Wissen Sie, wovon die Rede ist? Einen ersten Eindruck gibt der Wikipedia-Artikel hier , eine ausführliche Darstellung findet man hier.

Selbstverständlich respektiere ich die Bedeutung des weltanschaulichen Hintergrundes der indischen Musik; für mein eigenes Leben würde ich ihm aber keine besondere Stellung einräumen. Die Musik selbst ist es, die mich interessiert, alles andere bedürfte einer sorgfältigen Prüfung, die eher philosophischer Natur wäre. Wer von mir zu allererst Hingabe verlangt, Unterwerfung oder auch nur GLAUBEN, hat keine Chance auf Beachtung. Das schließt aber – wie gesagt – nicht aus, dass die Musik, die dabei zu hören ist, mich fesselt. Die Leidenschaft eines Sängers wie Nusrat Fateh Ali Khan hat tiefen Eindruck auf mich gemacht, ohne dass je ich den Wunsch gehabt hätte, in seine Refrains einzustimmen. Die Suggestion der Wiederholung stört mich, das missionarisch Betäubende.

Trotzdem interessiert mich die Wirkung, die von den Musikern persönlich und ihrer Selbst-Inszenierung ausgeht. Sie mag beabsichtigt sein, Teil der Aufführung – oder nicht.

Wenn ich Johann Sebastian Bach in einer Kirche höre, ergreift mich auch dieser Zusammenhang, aber ich leide nicht als reuiger Sünder und fürchte mich nicht vor der Hölle, wenn der Text davon spricht. Es wundert mich nur, warum der so ferne Bach mir so nahe kommt. Es hat auch nicht mit dem System da draußen zu tun. Trotzdem will ich alles wissen, was ihn bewegte, was er gelesen hat und was er erlebte.

Und wenn ich nun ein wunderbares, großes Konzert mit karnatischer Musik höre, studiere ich natürlich auch die Rahmenbedingungen, unter denen es stattfindet, soweit ich sie erkennen und beurteilen kann. Ich habe selbst viele Stunden verbracht im Festzelt, nahe beim Tempel von Tiruvayaru, wo er gewirkt hat.

Das war kein so glänzender Ort wie der, wo das folgende Konzert stattgefunden hat.

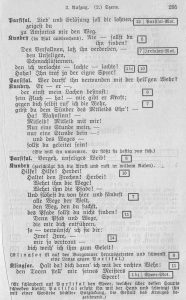

Klicken Sie auf das Bild – oder falls es ein externes Fenster sein soll – Hier.

Das Konzert beginnt nach dem Einschalten des Bordunklanges und dem Einstimmen der Instrumente etwa bei 4:00. Man hat vorher die Künstler ihren Platz einnehmen sehen, sie wurden von einem offiziellen Redner vorgestellt, man hatte das hinter ihnen und seitlich von ihnen versammelte Publikum gesehen und zuletzt unverwandt in Richtung einer Art Altarwand geschaut, auf die hin auch das Podium gerichtet ist. Die Künstler schauen auch in diese Richtung, ebenso das gesamte Publikum in ihrem Rücken. Ich werde mich auch noch der ausschließlichen Betrachtung dieses Publikums widmen, unter den Jugendlichen zur Rechten erkenne ich ausschließlich weißgewandete junge Männer. Im Zentrum der Altarwand sieht man eine mächtige Gestalt im orangefarbenen Kleid thronen, die rechte Hand zum Gruß oder Segen erhoben. Die Haarpracht würde ich in einer anderen Umgebung als Afrolook kennzeichnen, hier könnte ich nicht einmal entscheiden, ob es ein Herr oder eine Dame ist, ob er oder sie lebt oder nur überlebensgroß von einem Bildhauer geschaffen ist. Zu meiner großen Überraschung sieht man im letzten Abschnitt des Videos bei einem Kameraschwenk (59:29) plötzlich die gleiche oder eine ähnliche Person auf einem breiten Sofa sitzen, das an blumengeschmückten Seilen hängt und vor- und zurückschwingt. Und diese Person lebt, jedenfalls hebt sie die rechte Hand, zeigt einzelne Finger, drei Finger, vier Finger, später noch einmal die gespreizten Finger. Vielleicht heilige Zeichen an die Menschen im Saal.

Wo befinden wir uns? Unter dem Youtube-Video ist es näher bezeichnet: Classical Instrumental Music Programme on Guru Poornima – 2017 at Prashanthi Nilayam, Puttaparthi. Und der Mann, der es eingestellt hat, könnte derselbe sein, der anfangs die Einführungsrede gehalten hat: Saikrishna Ravikanti. Wenn man seinen Namen bei google eingibt, findet man viele Videos dieser Art, und überall schaut auch das mächtige Haupt des orangegewandeten Herrn hervor.

Ich konzentriere mich zunächst auf Guru Poornima und erfahre auf einer Yoga-Webseite, dass es sich um einen spirituellen Feiertag handelt. Prashanti Nilayam führt zu einem bestimmten Ashram; der Wikipedia-Artikel besagt, dass es der Ashram eines berühmten Gurus ist, vielleicht vergleichbar mit Bhagwan oder Mahesh Mahesh Maharishi Yogi, die im Westen vor vielen Jahren allzu bekannt geworden sind: Sathya Sai Baba. Man erfährt viel über ihn im Wikipedia-Artikel hier, man ahnt all das Unerfreuliche, das sich hinter einer solchen Organisation, solchen Machtstrukturen verbirgt. Zweifellos ist er derselbe, der in unserm Video 2017 als Bild oder als lebende Person (in der Schaukel) zu sehen ist, laut Wikipedia aber schon 2011 verstorben ist. Vielleicht wurde bei 59:29 im Video oder im Konzert selbst ein Film eingespielt, das ihn zu Lebzeiten am selben Ort zeigt?

Das folgende Beispiel zeigt eine ganz andere Form karnatischer Musik und karnatischer Violine vom 4. Sept. 2017, aber wiederum unter derselben Schirmherrschaft, abrufbar HIER.

Dieser Blog-Beitrag dient nicht der weltanschaulichen Werbung, sondern der Aufklärung. Die Ausdrucksformen der indischen Frömmigkeit unterscheiden sich nicht prinzipiell von solchen, die man an den betriebsamen christlichen Wallfahrtsorten etwa in Lourdes, Fatima oder Altötting erlebt. Aber sobald ich eine Musik höre wie die zu Beginn des Artikels, so versinken alle Bedenken. Die Grundbedingung wurde erfüllt: es war möglich, alle störenden Momente wirklich auszuschalten. Die Dummheit, die überall lauert, darf ein kluges Ereignis nicht überlagern. Was auch immer vom Hintergrund zu halten ist: Eine so schöne Aufnahme karnatischer Musik in dieser Länge und Klarheit wird man so leicht nicht wieder finden.