Wie mein Mai gewesen ist

Zweig-Hieroglyphen hinter dem Weiher an der Heidberger Mühle

***

Die Zeichen der Miniermotte Anfang Juli an derselben Kastanie:

Die Schönheit der Miniermotte:

Letztes Foto: ©Wikimedia/Michael Kurz

Wie mein Mai gewesen ist

Zweig-Hieroglyphen hinter dem Weiher an der Heidberger Mühle

***

Die Zeichen der Miniermotte Anfang Juli an derselben Kastanie:

Die Schönheit der Miniermotte:

Letztes Foto: ©Wikimedia/Michael Kurz

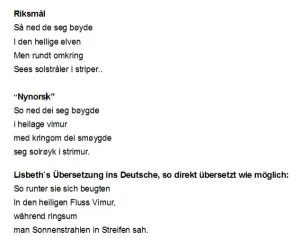

Leuchtende Streifen

Ich habe lange nach der Bedeutung des Wortes „Strimur“ gesucht; es könnte sich auf die Saiten beziehen, da die Hardingfele nicht nur Spielsaiten besitzt, sondern auch noch Resonanzsaiten: sie verlaufen unterhalb des Griffbretts und schwingen mit bei sympathetischen Tönen der Melodie oder der Harmonie.

Aber sicher war ich nicht. Denn dieses Wort kommt im englischen Text des Booklets gar nicht vor, nur in dem Motto, das allein dem norwegischen Text vorangestellt ist. Und damit hatte ich das Rätsel, das ich brauchte, um mich vom eigentlichen Rätsel der Töne und Motive abzulenken. Wie lange hatte ich nun keine Hardangerfiedel mehr gehört? Die Namen Gunnar Stubseid und Hallvard Bjørgum kamen mir in den Sinn, „mein“ zweites Kölner Geigenfestival, war es nicht 1984? Ausweichmanöver: ich dokumentiere das erste. Und sinniere weiter über den vertrackten Vers, recherchiere das Gedicht, den Dichter, die Dichterin, das Lied (!) und schreibe eine Mail, die letztlich bei Freunden in Norwegen landet…

Aus der Antwort: „Der von Dir angesprochene Text ist möglicherweise im Dialekt von Telemark verfasst, – oder in Neu-Norwegisch (was die alte Sprache sein sollte, die erst vor nicht allzu langer Zeit geschaffen wurde; sie sollte sich vom üblichen Riksmål, das dem Dänischen sehr ähnelt, abheben. Man lernt beide Sprachen in der Schule, aber Riksmål dominiert. Nynorsk wird nur in einigen Teilen, eher Westnorwegen gesprochen. Im Fernsehen kann aber beides benutzt werden. Der Vers ist aus einem Gedicht, das beschreibt, wie Menschen in Telemark zur Kirche gingen und die Gedanken fliegen ließen, während der Priester seine Predigt hielt. Der Fluss Vimur entspricht dem Styx, dem Todesfluss der altgriechischen Mythologie.“

Das Ergebnis:

DANK an Günter, Lisbeth und Rolv!

DANK an Günter, Lisbeth und Rolv!

Ein Abdruck des Gedichts (ohne Gewähr) HIER – dort 7. Strophe.

Die Melodie „So rodde dei fjordan“ (Geirr Tveitt), Notationsversuch JR nach spotify-Aufnahmen (ohne Gewähr).

Damit sollen die Praeliminarien beendet sein. Eine letzte Reminiszenz: Das schon erwähnte zweite Kölner Geigenfestival „West-Östliche Violine“ 1984; ich habe inzwischen das Plakat wiedergefunden, darauf Gunnar Stubseid und Hallvard Bjørgum, bitte anklicken:

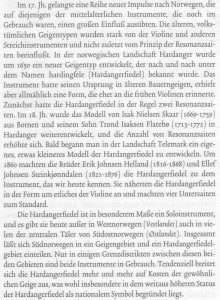

Ein paar historische Details zur Hardangerfiedel:

Autor: Bjørn Aksdal (MGG „Norwegen“, 267)

Autor: Bjørn Aksdal (MGG „Norwegen“, 267)

Ich weiche ungern in die Instrumentenkunde aus, nur weil ich zu wenig Gelegenheit oder keine zureichende Begabung habe, mal eben in die Praxis einzusteigen. Unmöglich. Ich kann es doch mit den Ohren schaffen! Es ist allerdings besser, die Spieler dabei zu sehen. Die Impulse sollen sich übertragen. Also stürze ich mich nicht sofort in die Hör-CD, – ich warte, bis ich eine Aufgabe sehe, an der ich mich abarbeiten kann -, das rezeptive Vergnügen wird nicht ausbleiben. Schließlich handelt es sich um Musik…

Schauen Sie im folgenden Fenster in die Ecke oben links, klicken Sie auf 1/38 und wandern Sie auf den Bildchen weiter bis Nr. 7 und wieder – klick. Anne Hytta spielt, deren Name auch (siehe ganz oben) auf unsrer CD „Strimur“ steht:

Diese Aufnahme entstand im September 2010. Wenn Sie den Film in einem anderen Fenster öffnen wollen, klicken Sie nicht aufs Bild, sondern HIER .

Interessant: den Takt zu erforschen. Das Fußklopfen müsste Hinweis genug sein. Aber wie, wenn es sich nun flexibel einem freieren Spiel anpasst? Versuchen Sie doch vor allem, eine Melodie zu erfassen, ein wiederkehrendes Motiv. Und versuchen Sie später einmal zum Spaß, eine andere Aufnahme mit dem gleichen Titel (dem bloßen Namen!) „Fjellmannjenta“ zu vergleichen: handelt es sich um ein vereinfachtes Arrangement, um ein ganz anderes Stück oder um eine bloße Namensverwechslung? HIER.

***

Und zurück zu Anne Hytta. „Strimur“! Ich sage nicht, dass jeder diese CD erwerben, nach Hause tragen und täglich von Anfang bis Ende hören muss. Es könnte sein, dass sie das unvorbereitete Ohr nervt. Wer nie Bordun-Musik gehört hat, sardische Launeddas, irische Uillean Pipes, eine bulgarische Gajda, wer nicht gelernt hat, in dem unendlichen Tonstrom Einzelheiten zu unterscheiden, der wird Schwierigkeiten haben, diese Musik zu goutieren. In der Musik der Hardingfele gibt es zwar wechselnde Borduntöne, die leeren Saiten der Geige, die je nachdem oberhalb oder unterhalb der Tonfiguren mitgespielt werden (zudem wechselt die Einstimmung der Geigen, der leeren Saiten). Da sie „frei“ schwingen, sind sie natürlich auch klangstärker als die ornamentalen melodischen Bewegungen, die nicht durch Bogendruck hervorgehoben werden. Überhaupt gibt es wenig Lautstärkeunterschiede, keine Spannungsbögen; die glänzende, gleichmäßig, bewegte Klangfläche ist es, die das Ohr zum Eintauchen verlockt. Das erste Stück ist ideal, sich damit vertraut zu machen, zumal wenn Sie – wie ich – den Klang der Glocken lieben. Noch schöner die Vorstellung, dass die Glocken nacheinander rufen, die eine an Land, die andere auf dem Grunde eines Sees, das mythische Motiv von der versunkenen Glocke. Und wenn sie sich den sehnsüchtigen Ruf des Anfangs eingeprägt haben, sollten Sie von Tr. 1 direkt einmal zu Tr. 18 springen: wie dieses Motiv, dieser Lichtstrahl, die ganze Musik durchzieht. Noch einen anderen Wechsel würde ich regelrecht üben, den von Tr. 2 zu Tr. 16, bis Sie wahrnehmen, dass es sich um die gleiche Melodie handelt, die aber – in der unterschiedlichen Stimmung der beiden Violinen – einen ganz unterschiedlichen Charakter annimmt. Die „Lichtstreifen“ spielen gewissermaßen in den Saiten der beiden Hardangerfiedeln. Es sind vier Instrumente, die im Verlauf der CD zu hören sind, – schauen Sie oben auf das zweite Foto dieses Artikels. (Fotos: Ingvil Skeie Ljones.) Und man kann dort neben den Namen der Instrumentenbauer und den Entstehungsjahren auch die Stimmung der leeren Saiten (in Klammern!) studieren:

Die Schönheit der reinen Intervalle und der „springenden“ Borduntöne. Dann die kleinteilige Periodik der Melodien, – bevor man das nicht liebevoll erfasst hat, muss man nicht weitergehen.

Ein sehr eigenartiges Phänomen begegnet uns am deutlichsten in Tr. 9, „Brurevise“, die nicht „reine“, aber „natürliche“ Intonation bestimmter Töne, die mich früher schon an arabische Viertelton-Abweichungen erinnert hat, – Abweichung von dem, was wir durch Gewöhnung als „normale“ Tonleiter empfinden, also Dur oder Moll in einer Temperierung, die durch unser Klavier erzwungen wird. Es handelt sich hier um die hohe, „lydische“ Quarte (nach Anfangsoktave der dritte Ton, sofort bei 0:02, aber mehrfach wiederkehrend). Sehr deutlich derselbe Ton in Tr. 11, wo aber daneben auch die höhere, „leittönige“ Variante vorkommt. Merkwürdigerweise verliert Anne Hytta darüber kein Wort im Booklettext, vielleicht weil es uferlos würde. Ich habe zum erstenmal gestaunt, als ich das Ensemble Chateau Neuf Spelemannslag aus Oslo kennenlernte (WDR Folkfestival Köln 1995) und eine einfache Choralmelodie kaum wiedererkannte („Nu er en dag fremilden“): ich weiß, dass Birger Gesthuisen damals die altnorwegische Intonation und Ornamentation mit dem Wissenschaftler Reidar Sevåg in einem Interview zum Thema gemacht hat, – auch er wusste diese Skalen nicht recht einzuordnen. (So jedenfalls meine vage Erinnerung: die Interview-Cassette könnte noch reaktiviert werden.) Demnach wurden in alter Zeit zuweilen sogar die von der Kirchenleitung verordneten teuren Orgeln wieder rausgeworfen, weil das Volk (oder die hochangesehenen Spielleute) sich nicht mit der begradigten Stimmung und Harmonisierung abfinden wollten. Kein Dur oder Moll, sondern etwas dazwischen, etwas, das die Wissenschaftler nicht benennen können; es lässt sich nicht von einem übergeordneten theoretischen System her erfassen.

Die von Birger Gesthuisen in seinem Laber „feuer & Eis“ produzierte CD:

Tr. 1-15 sind wo produziert? Im Rainbow Studio Oslo! Genau dort: 51 Jahre später die CD mit Anne Hytta.

Reidar Sevåg wusste die Skalen nicht recht einzuordnen? Weit gefehlt! Der Mann wusste bestens Bescheid, und ich hätte auch mehr wissen können, da ich seit 1982 seine Arbeit „Geige und Geigenmusik in Norwegen“ besaß. (Die Geige in der Europäischen Volksmusik, Walter Deutsch und Gerlinde Heid, St.Pölten 1971/ Wien 1975 Seite 89ff). Und da stehen schon mal die wichtigsten Fakten drin, z.B. zum Rhythmus:

Ein Hauptunterschied innerhalb der asymmetrischen Aufführungspraxis liegt darin, dass man in gewissen Gebieten (z.B. Telemark) den dritten Taktteil sehr deutlich abkürzt, während in anderen gebieten (Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdal, Österdal) eine ähnlich Abkürzung beim ersten Taktteil vorgenommen wird. (…) Es handelt sich selten um einen kurzen und zwei gleich lange Taktteile. Außerdem kann man auch Gebiete finden (z.B. Gudbrandsdal), wo sich der Rhythmus von einem Tal zum anderen innerhalb des gleichen Tanzes verschieden ausprägt.

Ein toller Hinweis, auch wenn man an die polnische Mazurka denkt. Aber jetzt kommt’s:

Abschließend einige Worte über die schwebenden oder neutralen Intervalle, die – trotz eines ständigen Modernisierungsprozesses – noch im lebendigen Geigenspiel reichlich vertreten sind. Viele der Merkwürdigkeiten in den Tonarten unserer Volksmusik – die der Forscher allzu oft zu unfruchtbaren Tonartanalysen verführt haben – lassen sich zweifellos auf ein altes Intervallgefühl oder auf dessen nur teilweise durchgeführte Normalisierung zurückführen. Die alte Gesetzmäßigkeit, die heute nur auf Umwegen festgestellt werden kann, ist meines Erachtens grundsätzlich durch die konsequente Ablehnung des Halbtonschrittes zu charakterisieren. Daraus ergibt sich, daß die alte norwegische Volksmusik sich in keine der bekannten europäischen Modi einfügen läßt. Die Tonleitern bestanden aus unbestimmten Ganz- und Dreivierteltönen. Diese Intervalle konnten innerhalb des Rahmens von reinen Quinten und Quarten in vielerlei Kombinationen auftreten, wodurch die Tonart eine Dur- oder Moll-artige Prägung erhielt, oft abwechselnd innerhalb der gleichen Melodie.

Da es so schwierig ist, einen Spielmann oder einen Sänger zu finden, dessen Spiel und Gesang in den alten musikalischen Gesetzen verankert ist, hat man auch im Zeitalter des Tonbandes und der akustischen Analysegeräte lange auf eine Aufklärung des Phänomens warten müssen. Einer früheren Erkenntnis dieser Erscheinungen war wohl der Glaube an festgefügte Tonleitern und das dazugehörige Mißtrauen gegenüber der Variabilität als System und ästhetischem Ausdrucksmittel hinderlich.

Soweit Reidar Sevåg 1971. Ich hätte ihn kennenlernen können, spätestens durch Birger Gesthuisen in den 90ern, und dann müssen doch weitere 20 Jahre vergehen, ehe ich diesen Abschluss seiner Arbeit von 1971 richtig verstehe. Erst im vergangenen Jahr ist er gestorben. (Der 30 Jahre jüngere Birger Gesthuisen schon 2015.)

So kann einen der Beruf mit wachsenden Belastungen zwingen, die Themen zu verfehlen, mit denen man sich eigentlich beruflich beschäftigte! Und dann flattert, nein, segelt einem nach Jahrzehnten eine CD ins Haus, die zeigt, wie die Dinge weiterleben. Eine junge Geigerin hat die alten Spielleute intensiv studiert und verfügt über das herausragende Talent, den Funken wieder überspringen zu lassen. Was sage ich: Funken? Solreyk i strimur.

Ich muss zurück zur Gesthuisen-CD, zu dem Choral, über dessen Interpretation wir damals diskutiert hatten, Tr. 14 „Nu er en dag fremliden“; ihm liegt der in dänische Gesangbücher übertragene evangelische Choral zugrunde, der 1572 in Erfurt entstanden ist, Text von Ludwig Helmbold (1532-1598): „Von Gott will ich nicht lassen“ (in Gedanken verwechsle ich die Melodie gern mit „Wer nur den lieben Gott lässt walten“), dies aber ist das Original:

Um wirklich nachempfinden zu lassen, was in der norwegischen Volksmusik daraus geworden ist, habe ich heute gelernt, den CD-Track in eine hier abspielbare mp3-Musik umzuwandeln, auch schneiden gelernt, so dass ich die sehr expressiven Saxophone weglassen konnte, um (über dräuendem Untergrund) nur die Gesangsstimme und die Geige zu behalten. Beachten Sie die wunderbaren Intervall- und Farbwechsel der Melodie! Eline Monrad Vistven singt so, wie sie es von zwei älteren Damen gelernt hat: Gudlaug und Malmfrid Leirdal. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das schon damals ergriffen hat und jetzt wieder. Es soll weiterwirken! Zum Andenken an den wunderbaren Journalisten, WDR-Mitarbeiter und musikethnologischen Enthusiasten Birger Gesthuisen.

Inzwischen kam Nachricht von Anne Hytta:

„Strimur“ ist ein Dialektwort meiner Heimatregion Telemark, es ist die Pluralform des Wortes „strime“, das ebenfalls im Englischen vorkommt (wenn auch selten). Lichtstreifen ist eine gute deutsche Übersetzung, denke ich. Es ist ein Wort, das für mich eng verbunden ist, wie ich den Klang der Hardangerfiedel wahrnehme, ein Klang, der mich schon als Kind fesselte. Das Gedicht, aus dem das Zitat stammt, gibt es nicht in englischer Übersetzung, es ist auch sehr schwer zu übersetzen. Die oben zitierte Übersetzung ist nicht ganz korrekt, denn mit dem Wort „vimur“ (ebenfalls Telemark-Dialekt: Pluralform von „vime“) ist nicht „Fluss“ gemeint, sondern eher ein Gemütszustand, wenn man in die eigenen Gedanken versunken ist, es könnte sogar eine Art von Trance sein.

Der Vers beschreibt also, wie die in der Kirche versammelte Gemeinde in diesem Gemütszustand zum Gebet niederkniet, die Sonne alle einhüllt wie Rauch, streifen- oder strahlenförmig: wenn das Sonnenlicht durch ein Fenster fällt, macht es Staubpartikel in der Luft sichtbar, was wie Rauch aussieht. Ich bin kein Kirchgänger, aber der Vers gibt ein wunderbares Bild, und der Klang der Worte ist wie reine Musik.

Mir gefällt die Vielfalt der Deutungen und Bilder, die sich eingestellt hat (auch die Erwähnung des Styx, der wiederum den Lethe-Trunk des Vergessens assoziiert, – der aboluten Trance nicht fern). Die folgenden Beispiele mit freundlicher Erlaubnis (die technische Qualität ist gegenüber der Original-CD reduziert):

Tr. 1 „Thomasklokkene“ – man hört ein Paar von Kirchenglocken, die voneinander getrennt sind: die eine ist auf den Grund eines Sees gesunken, die andere ruft vom Land aus, und das Echo kommt aus der Tiefe. Die Stimmung des Instrumentes entspricht der Harmonie der Glocken.

Der melodische Ruf, mit dem die CD beginnt, scheint am Ende in tieferer Lage wiederzukehren. Aber es steckt eine alte Legende hinter diesem abschließenden Zyklus „Kivlemoyane“: Sie erzählt von drei Schwestern, die exkommuniziert und in Steinsäulen verwandelt wurden, weil sie mit ihren hölzernen Blasinstrumenten Kirchgänger aus der Kirche gelockt haben sollen. Ich glaube, in der Hardingfele leben diese Klänge ewig weiter. Selbst wenn die Spielerin kaum noch die Kirche betritt, – es sei denn, um den Widerhall der Klänge hervorzulocken.

***

Mehr über den Hintergrund der „Strimur“-Produktion: HIER.

Wie nur konnte es geschehen, dass Helene Fischer ausgepfiffen wurde?

Gewiss, es ist peinlich, den Erklärungsversuchen zuzuhören. Leider habe ich es live verpasst, weil ich genau diese Viertelstunde anderweitig genutzt habe. Und nachher wunderte ich mich nur, dass die Pause länger gedauert hat, als von mir berechnet. Die arme Helene F., aber wie tapfer sie es doch verdaut hat: immer mit Blick auf das Millionenpublikum, von dem sie auch nicht den allerkleinsten Schwachkopf vergrätzen will.

Selbst mir, der ich keinen einzigen ihrer Songs gerne durchstehe, allerdings auch zu denen gehöre, die im Stadion keine Fan- oder Vereinshymne mitsinge, steht bei der leisesten Vorstellung von der Atmosphäre im Stadion glasklar vor Augen: die Formensprachen des Fußballs und der Popmusik passen nicht zusammen. Es sind zwei völlig verschiedene Spannungswelten. Jeder muss das wissen und fühlen! Ich bin vielleicht kein Maßstab, aber ich hatte früh ein Faible für Spontan-Chöre. Da wusste ich noch nichts von den Übungsprozessen und den Einpeitschern vor den Fan-Blöcken. Mein erstes wirklich großes (nicht sehr spannendes) Livespiel, das ich im Berliner Olympia-Stadion miterlebt habe, Paraguay gegen Schweden am 15. Juni 2006 (siehe HIER), ist mir aber unvergesslich, hat mich (irgendwie) erregt, es war real wie das tiefe Grün des Rasens, aber richtig aufgeregt hat mich vor allem die überlaute Musik aus den Lautsprechern, die von vornherein jeden Fan-Gesang unterband; sie wäre nur erträglich, wenn sie wenigstens sporadisch ein spielbezogenes Mitsingen oder auch Mitgröhlen erlaubt hätte. Was in diesem Fall schwierig war, weil die Paarung Paraguay/Schweden innerhalb der Weltmeisterschaft weder durch Brisanz des Spiels noch durch massenpsychologische Wirkung Funken schlagen konnte.

Mit Recht erinnerte Helene Fischer jetzt daran, dass auch sie schon in demselben Stadion vor vollbesetzten Rängen gesungen hat; sie weiß zwar, dass es andere Leute waren, die bei ihr gesessen haben, und vor allem: Leute, die einer anderen Sache wegen gekommen waren. Sie wollten Gefühl, aber nur ein winziges Spektrum davon und dies auch um den Preis der Selbsttäuschung. Damit hat Fußball nichts zu tun. Da geht es um „Realität“ (Eindeutigkeit, Parteilichkeit, Sieg, Geld, Tabelle, Spielregeln, physische – von außen beurteilbare – Leistungen usw.).

Der Denkfehler der Veranstalter im vorliegenden Fall war: Helene Fischer hat ein Millionen-Publikum, Fußball hat ein Millionen-Publikum, da kann man nichts falsch machen, wenn man sie zusammenlegt. Aus Geschäftsgründen. Die Musik und die Pause – ein scheinbar zweckfreier Raum, das könnte doch einen neuen Deal ergeben? Und nun der schwere Fehler der Sängerin, – nicht genug, dass sie unter Verdacht stand, BVB-Fan zu sein -, sie wollte alles richtig machen und verdeutlichen, dass sie in einer anderen Sphäre wirkt (Herz, Harmonie und Ausgleich), flötete also im Vorfeld, dass sie für keine der spielenden Mannschaften Partei ergreift: dass sie beide liebt. Nur Hohngeschrei kann darauf antworten!

Nicht nur eine Pop-Sache. (Das Image des Rockmusikers lebt von der Suggestion, dass er Ernst machen könnte, – bis hin zum Zerschlagen seines Instrumentes.) Aber nehmen wir an, Sie lassen sich vom Fußball hinreißen und genießen die aufgeheizte Atmosphäre des Stadions. Zugleich sind Sie ein Fan Beethovens. Zwei Seelen wohnen in Ihrer Brust, aber auch hier gibt es Berührungspunkte. Z.B. die Idee der bewegten Masse, des gemeinsamen Arbeitens, des Aufbäumens, des Umschlags der Energien. „Seid umschlungen Millionen!“ Könnte man Ihnen eine Freude machen, wenn in der Fußballpause eine Beethoven-Ouvertüre, z.B. „Egmont“, gespielt würde? Nie und nimmer, wenngleich die Egmont-Musik mit einem Siegestaumel endet: kein Beethoven-Sieg lässt sich mit dem „wirklichen“ Sieg auf dem Fußballplatz in Einklang bringen. Die Musik ist ein „Als ob“, und jeder weiß es. Die Musiker sitzen nicht in Kampfanzügen auf dem Podium.

Fußball ist Ernst! Jedenfalls: so, als sei es kein Spiel. Helene Fischer aber ist kein Ernst; sie ist Pop. Die vorgespielten Emotionen von „Atemlos“ oder „Herzbeben“ haben mit der Seele des Fußball-Fans überhaupt nichts zu tun, – er kann sich atemlos hüpfen und angesichts bestimmter Tor-Situationen Herzklopfen bekommen, aber ansonsten reagiert er auf dem Platz herzlos. „Große Gefühle“ sind vorhanden als Aufputsch und in Gestalt eines vorweggenommenen Triumphes – dazu dient auch Händels Hymne aus „Zadok the Priest“: Sie ist so zugerichtet, dass sie in kurzen Stößen mitvollziehbar, aber auch nach Bedarf repetierbar ist. Erstaunlich trotzdem, dass das Fußball-Volk, das noch nie ein Oratorium gehört hat, die barock jubelnden („ausrastenden“) Chöre als Klassik-Emblem hinnimmt: sie funktionieren und scheinen das Geschrei der Fans wirkungsvoll zu überhöhen.

Die Organisatoren haben verkannt, wozu die Pause da ist: zur vorübergehenden (!) Abspannung, aber nicht mit der Bereitschaft, ein anderes Großereignis mal eben in Konkurrenz treten zu lassen: nur Würstchenessen und Bier. Und Klo. Die Pause entspannt nur „provisorisch“, jedenfalls wenn das Spiel bis dahin gut war, – vor allem lädt sie auf.

Wie ist es beim Super-Bowl? Wieso geht es dort – mit einem großen Auftritt? Ich kenne mich nicht aus, die psychologische Situation bei Eintritt der Pause muss eine andere sein. Über welche Zeitstrecke zieht sich das Spiel hin? Vielleicht besteht kein Gesprächsbedarf, keine strittige Schiedsrichterentscheidung und dergleichen, kein Sinnieren über mögliche strategische Maßnahmen der Trainer. (Man könnte bei Gumbrecht nachlesen.)

Und was die Klassik angeht: sie hat hier nichts verloren. Man muss ja bereit sein, dem Aufbau ihrer speziellen Sphäre zu folgen. Sie braucht für ihre Bindungen unsere Freiheit. Sie setzt Bildung voraus. Auch Zeit! Eine Viertelstunde Klassik bringt nichts, auch nicht außerhalb eines Fußballspiels. Der Raum und die Bühne müssen – außen und innen – geschaffen werden. Eine Situation der Aufnahmebereitschaft gehört dazu. Zu vergleichen auch die ähnliche Thematik in diesem Versuch: HIER.

Und vor vielen Jahren habe ich mir anlässlich des erwähnten Fußballspiels in Berlin einen Satz von Clifford Geertz abgeschrieben, der zwar den balinesischen Hahnenkampf betraf. Es wäre aber gar nicht so abwegig, an dieser Stelle wirklich weiterzudenken:

Der Hahnenkampf erreicht es, verschiedene Erfahrungen des Alltags in einem Brennpunkt zu bündeln, von denen er sich als „nur ein Spiel“ absetzt und an die er als „mehr als Spiel“ wieder anschließt. So schafft er etwas, das man vielleicht nicht typisches oder allgemeines, sondern eher paradigmatisches menschliches Ereignis nennen könnte, denn es sagt nicht so sehr, was geschieht, sondern eher, was in etwa geschehen würde, wenn das Leben – was ja nicht der Fall ist – Kunst wäre und so eingeschränkt wie bei Macbeth und David Copperfield von Gefühlen bestimmt sein könnte.

So ermöglicht es der endlose, endlos neuinszenierte Hahnenkampf dem Balinesen, eine Dimension seiner Subjektivität zu entdecken – ähnlich wie bei uns die wiederholte Lektüre von Macbeth. (…)

Doch hier begegnen wir wieder einer jener Paradoxien, wie sie – gleich gemalten Gefühlen und folgenlos bleibenden Handlungen – in der Ästhetik immer wieder auftauchen: Da diese Subjektivität nicht eigentlich existiert, bevor sie organisiert wird, erschaffen und erhalten Kunstformen genau diese Subjektivität, die sie vermeintlich nur entfalten. Streichquartette, Stilleben und Hahnenkämpfe sind nicht einfach Widerschein einer vorweg existierenden Empfindung, die analog wiedergegeben wird; sie sind für die Hervorbringung und Erhaltung solcher Empfindungen konstitutiv.

Quelle Clifford Geertz: Dichte Beschreibung / Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme / Frankfurt am Main 1983

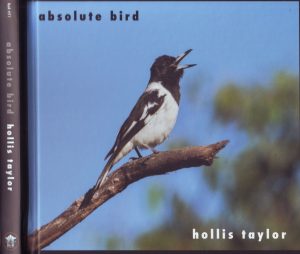

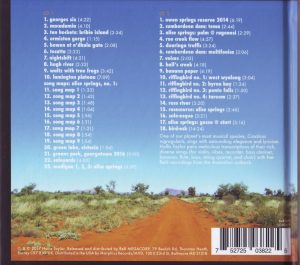

Das Buch ist da. Hat Hollis Taylor die Antwort?

Hollis Taylor: Is Birdsong Music? Outback Encounters with an Australian Songbird / Indiana University Press Bloomington & Indianapolis USA 2017

Zur Kombination Forschung & Leben im Schaffen der Komponistin Hollis Taylor

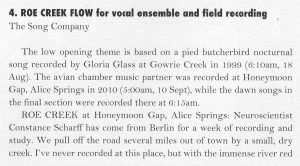

2 CD II, Tr. 4 (Booklet, Ausschnitt)

2 CD II, Tr. 4 (Booklet, Ausschnitt)

Quelle 1 Buch siehe oben (Seite 219) und (bei Amazon) hier

Quelle 2 CD siehe Artikel im Blog hier und (bei bücher.de) hier.

Über Constance Scharff und Hollis Taylor siehe im Blog hier.

(Eine Abschrift des Bonner Vortrags von C. Scharff ist in Arbeit, wird hier im Blog nachlesbar.)

Zur Lektüre des Buches von Hollis Taylor gehören die von ihr zusammengetragenen Hör-Beispiele der Website www.piedbutcherbird.net HIER (im Buch etwas versteckt angegeben auf Seite 85). Achtung: auf dieser Seite den Link 4 notes and calls anklicken, dort erwartet einen die Auflistung der Klangbeispiele (AUDIOS) 1 – 21. Die hier gleich folgende Teil-Liste ist nur ein visuelles Muster (Screenshot), der wiedergegebene Abschnitt ab AUDIO 15 gehört im Buch (!) zu den Seiten 98 – 107. Auf Seite 107 wäre das AUDIO 21 abzurufen. Der Text davor „ROSS RIVER RESORT CAMPGROUND, 2012“ ist größtenteils identisch mit dem CD-Text zu CD II Tr. 14 „ROSS RIVER for contrabass recorder“, wo allerdings die Jahreszahlen 2014 und 2010 genannt werden; es könnte sich um eine andere Abmischung handeln. Oder um einen Irrtum hier oder dort. (Es ist im Grunde für uns irrelevant.)

Die Klangbeispiele 22 – 27 findet man unter 5 songs .

Die Klangbeispiele 28 – 48 findet man unter 6 musicality .

Zugegeben: es braucht einige Zeit, um sich zurechtzufinden. Und was ich einstweilen noch vermisse, sind die großen Butcherbird-Soli (ohne Vermischung mit Kompositionen wie auf den beiden CDs „absolute bird“), etwa ein ähnliches wie das von David Lumsdaine veröffentlichte, „Pied Butchbirds of Spirey Creek“ (1983), das Hollis Taylor in ihrem Buch auf Seite 143f bespricht. Sie hat sich sogar an den gleichen Ort begeben, Spirey Creek im Warrumbungle National Park:

I managed to record soloists several miles away in both directions; those songs do not resemble the 1983 recording. Bushfires ravaged 80 percent of the park in 2013, and I have not yet returned to check how the birds have fared.

(Fortsetzung folgt)

Ich schwöre: als mir die Überschrift dieses Artikels einfiel, habe ich nicht an Mendelssohns Lied gedacht, sondern nur an den Cracticus nigrogularis aus der Familie der Würgerkrähen, auch Metzger-Vogel genannt. Und dann überwältigte mich die Erinnerung an die Melodie und daran, dass im Text von Lotosblumen, Veilchen und den Fluren des Ganges die Rede sei, und ich konnte nicht widerstehen, das Lied hier einzubinden, auf die Gefahr hin, dass es mich Überwindung kosten würde, all dies gegen ein geflügeltes Flötenspiel im australischen Busch einzutauschen.

Vorbild: Cracticus nigrogularis

Vorbild: Cracticus nigrogularis Hollis Taylor: Eigene Werke 2017

Hollis Taylor: Eigene Werke 2017

(Erklärung folgt)

Der wirkliche Zugang zu Hollis Taylor’s Welt: HIER.

Zum Bild-Kapitel über bowerbird aesthetics siehe auch bei Wikipedia über Laubenvögel.

Eine vorläufige Distanzierung

Eigentlich erwarte ich mir von jedem neuen Buch einen deutlichen Schritt weiter (oder sogar vorwärts, wohin auch immer), und es ist mir lästig, zugleich die Vorbehalte zu notieren, die sich bei der Lektüre bilden. Tatsächlich sind sie aber nach dem ersten (begeisterten) Streifzug durch das ganze Buch, kreuz und quer, auch mit Hilfe des Registers und des Literaturverzeichnisses (was hat der Mann wirklich gelesen und zitiert, was führt er nur an, um Belesenheit zu zeigen?), ständige Begleiter, die manchmal vortreten und mir ins Ohr flüstern: du kannst es beiseitelegen, du verlierst viel Zeit, um dich auf den gleichen Stand zu bringen und ganz am Ende doch – ohne Lerneffekt – zu distanzieren.

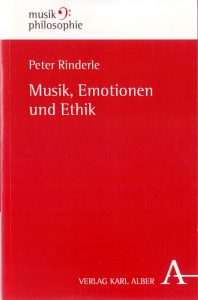

Die Verbindung von Musik und Moral in einer Problemstellung ist mir ohnehin suspekt, und erst die scheinbare Häufung in verschiedenen Büchern, auch von hochgeachteten Autoren, erzeugt eine Bereitschaft, an die Dringlichkeit der Sache zu glauben, probeweise, – das Wort „glauben“ fällt mir schwer. Musterfall Martin Seel, dessen „Ästhetik der Natur“ ich im Portugal-Urlaub 2011 als Nonplusultra wiederentdeckt hatte, jetzt mit ernsten Zweifeln erneut durchblättere, nachdem einiges im neuen Buch „Macht des Erscheinens“ völlig unakzeptabel erscheint, nicht nur die Rolle der Musik, sondern auch die Gedanken zu Botho Strauß, – Verdacht eines verkappt erzkonservativen Denkens. Vielleicht ansetzend bei der Seel-Kritik im Buch von Rinderle, das mir aber selbst immer kritikwürdiger erscheint, zunächst in bestimmten Details, Unwesentlichkeiten, dann in der gesamten Problemstellung. Beginnen wir mit Nietzsche, auf dem rückwärtigen Einband:

Peter Rinderle: Musik, Emotionen und Ethik / Karl Alber Freiburg München 2011

So hat es Nietzsche nicht gemeint! möchte ich ausrufen. Aber soll ausgerechnet ich einem Philosophen darüber etwas erzählen? Und dann lese ich noch einmal (auf Seite 17) ein Nietzsche-Zitat:

Die reale Intention des Künstlers oder der empirische Einfluß eines Kunstwerkes auf den Rezipienten könnten also die ethische Bedeutung von Kunst bestimmen. So berichtet Friedrich Nietzsche im Fall Wagner (…) über seine Begegnung mit Bizets Oper Carmen: „[…] ich werde ein besserer Mensch, wenn mir dieser Bizet zuredet. Auch ein besserer Musikant, ein besserer Zuhörer.“ Ein Musikstück kann zweifelsohne bestimmte empirische Wirkung entfalten, und diese Wirkung kann dann auch moralisch bewertet werden.

Darf man so harmlos Nietzsche zitieren und deuten? Als sei Nietzsche so naiv gewesen? Als gehe es ihm um die ethische Bedeutung von Kunst? Als rede er nicht nur in Gleichnissen und Annäherungen oder Entfremdungen, wie überhaupt im Fall Wagner. Als habe er nicht im Klartext unendlich viel differenzierter über eine neue Moral, über Selbstäuschung, Bewertung und Umwertung geschrieben? Und müssen wir nicht wenigstens versuchen, ähnlich differenziert und skeptisch über solche Fragen nachzudenken? Ein Beispiel:

Auch wenn Kunst kein ethisches Therapeutikum mit Wirkungsgarantie zu sein vermag, keine Schule der Moral, so ist ihr doch eines eigen: Sie besitzt einen bereichernden Charakter. Kein Künstler tritt an, um die Welt so zu belassen, wie sie ist. Auch wenn er sich nicht anmaßen möchte, sie tatsächlich verändern zu können, will er doch gestaltend auf sie einwirken. (…)

Was das gute Leben sei, für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft, kann die Kunst nicht wissen. Wenn aber das schlechte Leben eines wäre, in dem die Welt leer erscheint, farblos und taub, verschlossen und abweisend, eine Welt, in der sich der Einzelne nicht gesehen, nicht anerkannt und überflüssig wähnt, in der also die Weltbeziehung verarmt oder erkaltet, könnte die Kunst ein Gegenbild bieten.

Quelle Hanno Rauterberg: Die Kunst und das gute Leben Über die Ethik der Ästhetik / edition suhrkamp Berlin 2015 (Seite 200 f)

Und Rauterberg zitiert in genau diesem Zusammenhang den vorhin genannten Philosophen (Ethisch-ästhetische Studien, Frankfurt/Main 1996 S.15):

Kunstwerke sind für uns gerade deswegen von Interesse, weil die Begegnung mit ihnen unser Selbstverhältnis erweitert, in gewisser Weise sogar bricht. Sie versetzen uns in ein besonderes Welt- und Selbstverhältnis, schreibt der Philosoph Martin Seel.

Rinderle dagegen scheut sich nicht, ohne jede Ironie Ästhetik und Gerüchteküche zu vermengen (a.a.O. Seite 18):

Handelte der Maler Paul Gauguin nicht unmoralisch, als er seine Familie verließ, um sich auf Tahiti, umgeben offenbar von vielen hübschen Mädchen, nur noch seiner Kunst zu widmen?

Ein kurzer Blick ins „Noa Noa“ hätte den Autor auf andere Gedanken bringen können:

Erst im Innern der Insel, in engster Berührung mit dem Leben der Eingeborenen, fand Gauguin, was er im kranken Europa vergeblich gesucht hatte: seinen „neuen Menschen“, den er von nun an zum eigentlichen Gegenstand seiner Kunst machte. Und von diesem Menschen, der mit der Sprache eines Kindes zu ihm sprach, erfuhr er, „daß ein Künstler etwas Nützliches ist“.

Quelle Paul Gauguin: NOA NOA / Mit einem Nachwort von Kuno Mittelstädt / Henschelverlag Berlin 1958 / Zitat K.M. Seite 136

Hanebüchen wird es, wenn Rinderle sich einige Seiten weiter mit den Inhalten des Begriffs „Musik“ befasst, willkürlich einige Musiker bzw. Musikwissenschaftler herausgreift und von hohem Ross herab beurteilt:

Viele Komponisten kennen keine philosophischen Skrupel und sind erfrischend unbekümmert.

Seine Beispiele sind Stockhausen und Rihm, die er aber nicht im Original, sondern nach Eggebrecht zitiert, um dann, wie er sagt, eine „schöne“ Definition von Marcel Duchamp anzufügen, als habe dieser in Sachen Musik irgendeine Bedeutung. Es ist wohl nur als Gag gemeint, jedenfalls fährt er selbst „erfrischend unbekümmert“ fort:

Manche Musikwissenschaftler muß man im Vergleich dazu als übervorsichtig und denkfaul, wenn nicht gar als feige bezeichnen.

Womit er offensichtlich Carl Dahlhaus, Christian Kaden und Hans Heinrich Eggebrecht meint. Auch Claus-Steffen Mahnkopf wird von diesem Autor nicht geschont. Wir sollten deshalb versuchen, so sagt er,

sowohl die Skylla des Fundamentalismus mancher Komponisten („Allein meine eigene Musik ist wirklich Musik!“) als auch die Charybdis des Relativismus vieler Musikwissenschaftler („Die Vorstellungen von Musik sind zu unterschiedlich, als daß man sie auf einen einzigen Nenner bringen könnte!“) zu umschiffen, und uns um eine undogmatische und offene Analyse des Begriffs „Musik“ bemühen, die dennoch den Anspruch einer allgemeinen Reichweite ihres Ergebnisses nicht scheut.

Und ich bin in größter Versuchung, den Kahn der undogmatischen Philosophie ein wenig zurückzusetzen und dieses Buch, in dessen Gewässern ich schon eine Weile umhergekreuzt bin und mit dem ich – gleich Odysseus auf der Insel Aiaia – noch viel Zeit verbringen wollte, großzügig zu umschiffen.

Ich will allerdings nicht verschweigen, dass der Autor schließlich doch zu einer akzeptablen Definition des Begriffes „Musik“ kommt, die er von Jerrold Levinson und Rainer Cadenbach ableitet. Demnach ist Musik 1. ein hörbares Phänomen, ihre Materialien sind Klänge, und diese Klänge erscheinen uns um ihrer selbst willen interessant. 2. handelt es sich um „zeitlich organisierte Klänge, für die wir uns um ihrer selbst willen interessieren“ , was sie z.B. von gesprochener Sprache unterscheidet, soweit deren Klangfolge etwa durch eine schriftliche Mitteilung ersetzbar wäre. 3. wird sie (die Musik) von Menschen gemacht, die „das jeweilige Klangmaterial auf eine bestimmte Art und Weise formen und organisieren“ und sie wird „von Menschen auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen und rezipiert“ , zumal Musik wesentlich immer auch auf Kommunikation angelegt ist.

Nebenbei stößt man immer wieder auf Fallgruben von Sätzen wie dem folgenden, der unmittelbar nach einer Warnung vor pauschalen und voreiligen Urteilen zu lesen ist (Seite 30):

Es gibt auf der einen Seite gute Rocksongs von den Rolling Stones, Jimi Hendrix oder Deep Purple sowie wunderbare Jazzimprovisationen von Dexter Grodon, Sonny Rollins oder Branford Marsalis, und auf der anderen Seite gibt es unverständliche und sterbenslangweilige Avantgarde-Kompositionen, die wirklich keinen besonderen ästhetischen Wert für sich in Anspruch nehmen können.

Beteuerungen, die „aus dem hohlen Bauch“ kommen und schlimme Befürchtungen erwecken, wenn gleichzeitig der Gefühlswelt des Rezipienten ein besonderer Rang zugesprochen wird, – abgestützt durch eine Theorie, die nicht zufällig aus der Feder eben dieses Autors Rinderle stammt (Seite 33). Er ist der Meinung, dass

sich die Expressivität von Musik als das Resultat der ein- und mitfühlenden Imagination des Hörers, d.h. als das Produkt der emotionalen Phantasie eines aufmerksamen Rezipienten verstehen läßt. Der Hörer stellt sich dieser Auffassung zufolge eine mehr oder weniger deutlich individuierte Person vor, die ihre Emotionen in dem betreffenden Musikstück zum Ausdruck bringt. Das ist der Kerngedanke der sogenannten Persona-Theorie der musikalischen Expressivität (vgl. Rinderle 2010 5. Gesten einer imaginären Person …), bei der die Phantasie des Hörers eine zentrale Bedeutung hat. Obwohl die emotionale Erregung oder Assoziation des Hörers nicht die Grundlage der Zuschreibung von expressiven Eigenschaften bilden, ist eine emotionale Resonanz beim Hörer dennoch eine wichtige Begleiterscheinung bei der Wahrnehmung expressiver Musik (vgl. Rinderle 2010, 6. … und emotionale Antwort des Hörers). Die expressiven Eigenschaften eines Musikstücks sind nicht nur beliebige Eigenschaften, die wir zur Kenntnis nehmen können oder auch nicht, sondern tragen zum Verständnis und zum ästhetischen Wert eines Musikstücks bei. Und wenn dessen ästhetische Vorzüge unter anderem von seinen ethischen Eigenschaften abhängig sein können, dann gibt es auch eine Interaktion der ethischen und ästhetischen Dimensionen von Musik (vgl. Kapitel 2).

Es ist genau dieser Punkt, an dem ich meine Lektüre des Buches aus emotionalen Gründen abbrechen möchte, ohne mich zu einer langatmigen und möglicherweise sterbenslangweiligen Begründung bereitzufinden.

Quelle der Zitate Peter Rinderle: Musik, Emotionen und Ethik / Karl Alber Freiburg München 2011 (Seite 22 f, 30 und 33)

Zurück zum Anfang! Ein paar Seiten aus Rüdiger Safranskis Buch über „Das Böse“ würden genügen, sich über diese kleinbürgerliche Rezipienten-Sicht zu erheben und an radikaleren Geistern zu üben, an Nietzsche zum Beispiel:

Er hatte die künstlerische Praxis zum Paradigma des gelingenden Lebens erhoben und ihr jenen Ort zugewiesen, der einst der Religion vorbehalten gewesen war. Kunst war für ihn das Gegengewicht zur utilaristischen Entzauberung der Welt. Nietzsche hatte die Künstler und Lebenskünstler zum einem überschwenglichen Autonomiebewußtsein ermuntert. Das „L’art pour l’art“ sollte nicht nur für die Kunst, sondern für das ästhetisch gestaltete Leben selbst gelten. Der ästhetische Mensch hat nach Nietzsche geradezu die Pflicht zur Rücksichtslosigkeit. Er soll sich nicht durch Mitleid und durch das davon abgeleitete Bewußtsein der sozialen Verantwortlichkeit herunterziehen und schwächen lassen. Er ehrt vielmehr die Menschheit, indem er sich selbst zur Persönlichkeit formt, und nicht dadurch, daß er Solidarität mit den „Allzuvielen“ übt. Ausdrücklich setzt Nietzsche den ästhetischen Menschen in einen Gegensatz zum moralischen. Wenn er behauptet, die Welt sei nur als „ästhetisches Phänomen“ gerechtfertigt, bedeutet das: Ihr Sinn liegt darin, daß sich das Leben in einigen gelungenen Exemplaren aufgipfelt. Nicht das Glück und Wohlergehen der größtmöglichen Zahl, sondern das Gelingen des Lebens in einzelnen Fällen ist der Sinn der Weltgeschichte.

Quelle Rüdiger Safranski: Das Böse oder Das Drama der Freiheit / Fischer Taschenbuch Frankfurt am Main 1999 (Seite 238)

Ich sage nicht, dass ich mich für diesen imaginären Künstler begeistere. Kann man im Fall Mozart von einem „Gelingen des Lebens“ reden? Oder vielmehr von einem Gelingen seines Werkes? Auch und gerade des Don Giovanni? Und möchte man einen Rinderle darüber abwägen lassen?

Ad infinitum

ZITAT

Spielen wir eine der großzügigen Kompositionen von J. S. Bach, z.B. vom Charakter der Ouvertüren der Englischen Suiten, so fühlen wir eine unermüdliche Kraft der Bewegung am Werk, der wir nach ihm bei den Klassikern nicht mehr begegnen. Der klassische Stil der Zäsuren, der Erholungen, der Abwechslungen läßt nur hie und da noch eine schwache Andeutung dieser Kraft und Wucht des Geschehens zu, dessen Trieb eben in der Stärke des harmonischen Denkens lag. Die Harmonie wurde kleinlich im ganzen, ob auch im einzelnen mächtig und eindrücklich, und so schien im Gefolge auch die weitgespannte, die großangelegte Melodie nach Bach verschwunden, bis sie erst Bruckner wieder in der Fülle ihrer Erscheinung, zugleich mit neuen Kräften ausgerüstet, in die Welt führen sollte. Die Weise der Klassiker, in kleinen Zeilen melodisch zu denken, mutet gegenüber der ariosen Art der Bachschen Melodie wie ein Rückschritt und Abfall an, der kurze Atem wird durch sie geduldet und gepflegt. (…)

Wenn wir bei einem Bachischen Allegro zuhören, so sind wir sogleich mitten in der Bewegung und von ihr hingerissen; diese läßt uns dann auch meistens bis zum Schluß nicht mehr los, und das pflegt eine lange Strecke zu sein. Wir werden selten in die Bewegung eigentlich eingeführt, selten aus ihr eigentlich entlassen: vielmehr ist es, als ob die Bewegung schon vorher da wäre, eine ewige Bewegung, von der auf eine Zeit ein Vorhang weggezogen ist, so daß wir endliche Blicke in ein unendliches Geschehen tun.

Quelle August Halm: Musikalische Bildung (1909/1910) in „Von Form und Sinn der Musik“ Breitkopf & Härtel Wiesbaden 1978 (Seite 216).

Quelle Wikipedia HIER

Quelle Wikipedia HIER

Es wird uns jetzt klar, daß die Freskenmalerei eine der interessantesten optischen Versinnlichungen des abstrakten Begriffes Absolutismus war. Denn was ist Absolutismus? Unbegrenzte, absolute Macht. Macht selbst aber ist immer begrenzt. Macht setzt immer ein zu bemächtigendes Gebiet voraus, wo Macht sich als Macht betätigen, wo Macht Macht sein kann. Fehlt das Betätigungsfeld, was z.B. der Fall wäre, wenn jeder Einzelwille mit dem Willen des Machthabers vollkommen und unlöslich gleichgeschaltet wäre, so hätte Macht aufgehört, Macht zu sein. Zum Wesen der Macht gehört also Grenze, Relativität. Absolutismus wäre demnach genau wie das Deckenbild unendliche Endlichkeit, absolute Relativität.

Es ist natürlich kein Zufall, daß die Erfindung der Infinitesimalrechnung (zusammengefaßender Name für Differential- und Integralrechnung in der Mathematik) durch Leibnis und Newton in die Periode des Absolutismus fiel, wie auch die Erfindung des Teleskops und des Mikroskops, mit deren Hilfe man die Grenzen des Sichtbaren ins Unendliche zu verlegen suchte.

Der Begriff: unendliche Endlichkeit, enthält genau so wie der Begriff: unendlich große oder unendlich kleinen Zahl, statisch genommen, nicht nur einen Widerspruch, sondern einen offenbaren Widersinn. Nehmen wir aber den Absolutismus dynamisch, also als Bewegung, was er auch tatsächlich nur war, so fällt der Widersinn weg. Der Widerspruch löst sich sofort: Absolutismus ist danach eine sich rastlos in die Richtung des Unendlichen, übersteigernde, überbietende Endlichkeit. Absolutismus war also vor allen Dingen stürmische Bewegung.

Da der Absolutismus der kardinale Punkt der damaligen materiellen und gesellschaftlichen Verhältnisse war, konnte es nicht anders sein, als daß seine Haupteigenschaft, die Bewegung, sich überall manifestierte. Wölfflin bestätigt uns das voll und ganz in seinen „Kunstgeschichtlichen Grundbegriffen“. Als die Hauptmerkmale der Kunst des 17. Jahrhunderts bezeichnet er: das Malerische, das Tiefenhafte, die offene Form, das Einheitliche und die relative Klarheit, und am Ende seiner Ausführungen kommt er zu dem überraschenden Ergebnis, daß diese fünf Kategorien „sich gegenseitig bedingen und, wenn man den Ausdruck nicht wörtlich nehmen will, eigentlich nur fünf verschiedene Ansichten einer und derselben Sache sind.“

Diese eine Sache nennt er die Bewegung.

Quelle Leo Balet/E.Gerhard [Eberhard Rebling]: Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert / Herausgegeben und eingeleitet von Gert Mattenklott / Ullstein Materialien / Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1979 ISBN 3 548 02995 7 (Zitat Seite 68 f)

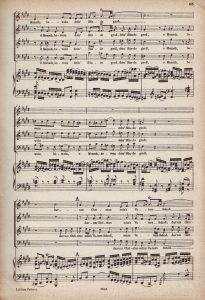

Aber: ist die symmetrische Fügung der Fuge nicht eine statische Sache? (Das Wort Fuge kommt allerdings nicht von Fügen oder Fügung, was zwar schön wäre, aber nicht barock, – sondern von Fuga = Flucht. Auch wenn sie so wenig Fluchtbewegung zeigt wie die Fis-moll-Fuge aus dem ersten Band des Wohltemperierten Claviers. Immerhin: sobald die 4. Zeile erreicht ist, gibt es keine Unterbrechung der durchgehenden (komplementären) Achtelbewegung mehr. Oder? Genau dort, wo die für mich absolut herausragende und zu Tränen rührende Stelle unmittelbar bevorsteht, samt einem Kunststück, das ich viele Jahre überhaupt nicht wahrgenommen habe. (Ich werde sie vorläufig niemandem verraten.) Aber hätte Bach vielleicht nur auf das Kunststück gezeigt, ohne zu bemerken, was mich so ergreift? (Richtig: der Notentext, die Textur, sieht überall gleich aus.)

Nun sind dies nicht die Noten, mit denen ich täglich umgehe. Die sehen nämlich ganz anders aus. Abgesehen von den gedruckten Fingersätzen, die zum Übe-Vorgang gehören, ist der gleichmäßig fortlaufende Notentext vor allem mit formalen Hinweisen durchzogen, mit Zäsuren und Zeichen, die den Text in Einzelteile zerteilen und seine gegliederte Struktur ins Auge fallen lassen sollen. Was nicht bedeutet, dass man sie beim Spielen auch noch verdeutlichen soll. Es ist schon strittig, ob man eigentlich das gleichbleibende Thema immer in den Vordergrund treten lassen soll. (Das Handy-Foto ist nicht berauschend, aber wenn man es anklickt, – am besten in einem separaten Fenster -, erkennt man doch, worauf es mir ankommt. Und ich werde beschreiben, was es für mich bedeutet, und hoffentlich so, dass auch Nicht-Notenleser es „zur Not“ nachvollziehen können. Eine youtube-Aufnahme wird uns hilfreich sein, sie folgt.)

Die mit einem roten Kreis hervorgehobenen Zeichen bedeuten Durchführung und Themeneinsatz. Ganz am Anfang zum Beispiel: die römische I bedeutet 1. Durchführung, die arabische 1 bedeutet 1. Themeneinsatz und der Buchstabe A (oder B, S, T) im Alt (oder in Bass, Sopran, Tenor), also: in welcher Stimme der Einsatz stattfindet. Es gibt nur zwei große Durchführungen, die zweite beginnt auf der linken Seite in der letzten Zeile, im letzten Takt. Die Fuge als Ganzes ist streng zweigeteilt.

Nebenbei: Das Wort Durchführung hat eine andere Bedeutung als in der Sonatenform; in der Fuge ist es ein Abschnitt, in dem das Thema nacheinander in mehreren Stimmen (auf verschiedenen Ebenen) vorgetragen wird, so dass sich gewissermaßen eine Abrundung durch Vervollständigung ergibt.

Nun gibt es Analyse-Feinde, die hier schon protestieren und meinen, man soll nicht gedanklich auseinanderziehen, was Bach sorgfältig ineinandergehakt hat, um die kontinuierliche Bewegung nicht zu unterbrechen. Aber immerhin hat er überall unmissverständliche Abschlusskadenzen komponiert. Und ich möchte das Gleichmaß noch weiter untergraben, indem ich z.B. die Seufzermotive des Kontrapunkts als stockendes Moment hervorhebe, obwohl er deren Jammer-Ausdruck nicht durch Zweierbindungen betont hat. Der Seufzer stammt aus dem Schlusstakt des Themas, Takt 4, 4. Viertel, mit den beiden Achtelnoten h-a, die auch, wie ich finde, zwingend die Vorhaltnote des nachfolgenden Trillers fordern, nämlich als a-gis, was sowieso zu den barocken Regeln gehört. (Es gibt aber durchaus große Pianisten, die den Triller mit der Hauptnote beginnen, Barenboim zum Beispiel. Und zwar ausgerechnet beim ersten Mal, später auch anders.) Übrigens: in Bachs Handschrift steht hier ein Kürzel, das er vielleicht Trillo nennt, womit aber kein Triller in späterem Sinn gemeint ist, sondern vielleicht eher ein Praller, jedenfalls: beginnend mit der oberen Nebennote und ohne Nachschlag.

Anfang der Handschrift

Anfang der Handschrift JSB zeigt Sohn Friedemann den Trillo

JSB zeigt Sohn Friedemann den Trillo

Mit den kleinen roten Senkrecht-Pfeilen (zum ersten Mal in Takt 6, es fehlt einer auf der 4. Zählzeit in Takt 5) bezeichne ich die Stellen, wo eine Achtelnote im Fluss „fehlt“. Ist diese Stockung Absicht – oder ist sie Bach nur unterlaufen?

Ich empfehle ein Experiment, besonders vor Leuten, die diese Fuge nicht kennen: behaupten Sie, es sei die kürzeste von Bach je geschriebene Fuge, und enden Sie – mit vorausgehendem Ritardando – in Takt 18, vielleicht noch eine kurze bestätigende Kadenz anhängend. Wird jemand zweifeln und sagen: Bachs Bewegung zielt aufs Unendliche, hier kann nicht Schluss sein? Könnte ich nicht sogar in Takt 11 schließen und behaupten, Bach habe eine Fuge in nuce zeigen wollen; für eine vollständige Fuge sei das Thema zu lang und zu komplex. (Man denke an die Fuge As-dur im Wohltemperierten Clavier Bd. II, die in einer frühen Fassung als Fughetta halb so lang war.)

Ich könnte vielleicht auch nachweisen, dass die Fuge genau die Länge hat, die sie haben muss , weil sonst die Proportionen nicht stimmen, aber wer sieht schon die Proportionen, wenn sich das Werk sehr allmählich in der Zeit ausdehnt. Und wer erkennt nebenbei noch das Thema in Gegenbewegung und die parallele Anlage der zweiten Fugenhälfte zur ersten?

Nun, wer es einmal gesehen hat, erkennt es auch leicht beim Hören.

Das Schema der Fuge fis-moll bei Alfred Dürr, Teil I und Teil II untereinander, am oberen Rand jeweils die Taktzahlen, in Teil I = 1 bis 20 und in Teil II = 20 bis 40

Quelle Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach Das Wohltemperierte Klavier / Bärenreiter Kassel Basel London New York Prag 1998 (Seite 175)

Die waagerechten Linien bedeuten Themenzitate, sie sind den Stimmlagen zugeordnet, die links außen angegeben sind: S, A, T, B Sopran, Alt, Tenor, Bass). Das U am Anfang eines Themenzitates bedeutet, dass das Thema in Umkehrung verläuft, d. h. abwärts statt aufwärts, aufwärts statt abwärts. Die jeweiligen Tonarten sind am unteren Rand des Blocks I bzw. II angegeben.

Das Werk ist nicht hörpsychologisch (für die Wahrnehmung aus der Distanz) erarbeitet. Und nicht für eine Zeit wie die unsere oder für ein Publikum ohne jedes Fachwissen. (Sondern? u.a. für die praktische, handgreifliche Er-fahrung, für das Begreifen.) Nur durch das manuelle Ergreifen, so scheint mir, begreift man auch mit den Ohren die Notwendigkeit einer zuweilen unglaublich dissonanten Kontrapunktik, von der sich später um so mehr die klagenden parallelgeführten Terzen und Sexten abheben: hier in Takt 22 befinden wir uns in der Umkehrung des Hauptthemas (Alt-Stimme) und gleichzeitig im Seufzerthema der Unterstimme, daher die Tonfolge a-gis gegen gis-a, unvermeidlich und – schön, weil logisch.

Aber was erlebe ich dabei, was geschieht mit mir, wenn ich spiele? Warum geht das Stück mich heute an? Und zwar in einer Weise, dass sich jede Frage erübrigt?

Das Thema selbst zeigt mit großer Kunst, was eigentlich … Thema dieser ganzen Fuge ist: seinen gewundenen, mühevollen Anstieg vom Grundton zur oberen Quinte und das Absinken innerhalb eines einzigen Taktes kann man symbolisch auffassen, zumal es im ganzen Stück ausgebreitet wird. Die Idee des Aufstiegs, des Aufatmens, des Luftschöpfens, der Modulation (!) auf der einen Seite und die Idee des Zurücksinkens mit Klagelauten („Seufzer“, „Schluchzmotiv“) auf der anderen Seite kann man in steter Auseinandersetzung erleben, wobei das Pathos der Klage sich gegen Ende in Terz- oder Sextparallelen so verdichtet, dass es den Sieg davonzutragen scheint. Andererseits aber den Choral des abschließenden Themas so wunderbar harmonisch trägt und umhüllt, – über dem Orgelpunkt (!) des Basstons Cis – , dass man von Sieg nicht sprechen mag und auch die letzten Klagelaute des Tenors mit der Auflösung in den Dur-Akkord nicht als Konvention abtun mag. Es ist die Lösung oder sogar Erlösung. Für mich handelt die Fuge von derselben Last des Menschen oder des „Menschensohnes“ (unchristlich gedeutet: die Qual des Sisyphos) wie der große Chor in der Matthäus-Passion: „O Mensch, bewein‘ dein Sünde groß“.

***

Ich habe oben ganz naiv versprochen, die Bach-Fuge so zu erklären (?), dass auch Nicht-Notenleser es „zur Not“ nachvollziehen können. Aber was tun, um jemanden anzuleiten, in Stimmen zu denken? Eine vierstimmige Fuge so mitzuhören, wie sie gedacht und erfunden worden ist. Nicht als einen bloß oszillierenden Wohlklang, der ewig so weitergehen könnte. Sondern in Stimmen, und das Ohr ist mittendrin und wandert auch nach Bedarf zwischen den Stimmen, folgt der einen, ohne die andere aus den Augen zu verlieren… Wirklich nicht aus den Augen…? Sehen Sie sich dieses Farbenspiel an:

Ganz rechts, die parallelen Linien, – das ist der vierstimmige Schlussakkord: Sopran rot, Alt orange, Tenor grün und Bass blau. VOR diesem blauen Basston (mit den Augen nach links wandernd) sehen Sie die verschiedenen Einzelpunkte, die Töne, die ihm vorangehen, und der lange blaue Strich links – das ist der Orgelpunkt, von dem ich gesprochen habe. Könnten Sie sich zutrauen, die verschiedenen Farben im Auge zu behalten und gleichzeitig die Tonfolgen mit dem Ohr zu fassen, für die diese farbigen Linien und Punkte einstehen?

Warum nicht? Ein wunderbarer Versuch der Visualisierung. Und keine schlechte Klavier-Interpretation, wenn ich sie mit den unterschiedlich misslungenen der größten Meister vergleiche. Es braucht keine geniale Interpretation, notwendig ist für eine Bach-Fuge die korrekte Anwesenheit aller Töne, den Rest besorgt unsere Musikalität.

Es geht mir aber letztlich um die Frage, warum mich eine bestimmte Stelle so ergreift, – ob es an meiner zufälligen Disposition liegt oder ob Bach es so gewollt hat, bei 2:33, die Oberstimme, obwohl der „entscheidende“ Vorgang im Bass liegt: das Thema in Umkehrung, also in absteigender Richtung (statt aufsteigend) beginnend. Gerade ist der Kadenzabschluss in fis-moll erfolgt, darin eine fallende Quinte (Oberstimme), wie wir es bisher noch nicht hatten. Und nun im folgenden Takt (mit dem Basston dis) die Vorbereitung einer Modulation (nach E-dur), darüber das Klagemotiv, in das ein Quintsprung eingebaut ist, der auf denjenigen im Vortakt zu antworten scheint, es ist unglaublich rührend. Bach hätte statt des hohen Tons fis“ ja auch den dem h“ benachbarten Ton cis“ wählen können, wie sonst immer in dieser Fuge. Und ich könnte von hier an jeden Takt, der kommt, als ergreifend beschreiben, z.B. den Vorhalt am Anfang des nächsten Taktes, dann den Aufstieg in Terzen, dem der Aufstieg im Bass (dank der Themen-Umkehrung!) folgt, der Vorhalt zu Beginn des nächsten Taktes, und dann das Überhandnehmen des Klagemotivs über zwei Takte hinweg, bis zum Fazit, dem letzten Auftritt des Themas samt Klagemotiv (wie zuvor in Sexten) und dem jetzt sehr auffälligen Innehalten des Achtelflusses in der Themenmitte (roter Pfeil): es ist eine Schluss-Apotheose, die wir vielleicht nicht wahrnehmen, weil wir alle Mittel schon kennen, oder: die so überwältigend wirkt, weil sie auf subtile Weise alles überbietet, was wir bis jetzt gehört haben. Und was sagt sie uns? Ich mag es kaum schreiben, weil es in Worten so banal klingt, nur in Tönen ist es wahr: Die Welt ist tragisch, aber alles wird gut. Ein Paradox! Ich denke an Sisyphos, der vielleicht für einen Moment innehält. (An ihn hat Bach ganz sicher nicht gedacht.)

Ich liebe die alte Peters-Ausgabe von Franz Kroll, die ich zu Beginn meines Studiums in Berlin antiquarisch für fast nichts bekommen und immer wieder durchgearbeitet habe, von A-Z noch einmal seit dem Bach-Jahr 1985. Vor Ostern 1993 habe ich im WDR die neue Aufnahme der Matthäus-Passion unter Ton Koopman besprochen, mit Begeisterung, und gewissermaßen ein Gelübde abgelegt, das gleichnamige Buch von Hans Blumenberg zu absolvieren. Heute würde ich sagen: lieber zurück zu Albert Camus. Was für ein schöner Satz: „Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“

Der Klavierauszug meines Vaters.

Der Klavierauszug meines Vaters.

Schauen Sie auf die Seufzer-Ketten. Und auf den ersten Kontrapunkt unseres Fugenthemas, dann auf das Motiv des ersten Zwischenspiels Takt 7, danach aber gleich in die viertletzte Zeile dieser Seite des Chores „O Mensch, bewein dein Sünde groß“: auf die Töne des Tenors: „darum Christus [sein’s Vaters Schoß äußert]“, und nicht nur seine 4 Töne, sondern auch, wie ihnen der Bass folgt.

Ich muss noch eine wirklich tolle Aufnahme der Klavier-Fuge suchen, denn ein Paradox (kleiner Scherz am Rand der klassischen Tragödie) ertrage ich nicht: dass die Pianistin der (s.o.) mit so prächtigen Farben ausgestatteten Aufnahme 2005 auch deutsche Vizemeisterin im Gewichtheben geworden ist. Nein, soviel Sisyphos-Bezug ertrage ich nicht…

Nachklang

Weshalb ich einer wunderschönen Aufnahme, sogar mit guten und dezenten Trillern, nicht froh werde? Einer Aufnahme, die man – wie Ligeti schwärmte – auf die einsame Insel mitnimmt? Sie ist so müde, hat die Tendenz stehenzubleiben, überhaupt zu langsam, sie klagt zu wenig, aber jeder will sie sofort lieben, weil sie zur Meditation verleitet. Oder zum Träumen? Ich habe dabei den wichtigen Wendepunkt in der Fugenmitte Takt 20, den Einsatz des Themas in Umkehrung, verpasst: ich behaupte jetzt, es ist von Bach absichtlich so „getarnt“ eingebaut (der Querstand dis im Sopran gegen d im Bass, dazu der auffällige G-dur-Quartsextakkord, auffällig wie in Takt 13, wo er ein bloßes Zwischenspiel schmückt), man ist abgelenkt, – dann auch durch die nicht enden wollende Achtelkette im Bass -, vielleicht verpasst man auch noch den verschleierten Einsatz des Themas in Takt 25, und erst in Takt 16 schaut es uns in die Augen (er korrespondiert mit Takt 4), und dann beim Zwischenspiel, dessen Zweistimmigkeit es sofort als Reprise von Takt 7 erkennbar macht, ist man voll orientiert.

Mein Gott, wie hat Bach denn wohl selbst dergleichen behandelt? Hat er es als Kunststück gedacht, das er lieber etwas verhüllt, damit nicht „jeder Esel“ drauf zeigt, wie auch beim nächsten Mal in Takt 32, wenn ich über die Oberstimme zu Tränen gerührt bin (aber nur wenn ich sie selbst spiele und vielleicht irrtümlich die Quinte intensiviere). Wie erzählte noch Bachs Sohn Emanuel?

Bey Anhörung einer starck besetzten u. vielstimmigen Fuge, wuste er bald, nach den ersten Eintritten der Thematum, vorherzusagen, was für contrapuncktische Künste möglich anzubringen wären u. was der Componist auch von Rechtswegen anbringen müste, u. bey solcher Gelegenheit, wenn ich bey ihm stand, u. er seine Vermuthungen gegen mich geäußert hatte, freute er sich u. stieß mich an, als seine Erwartungen eintrafen. Er hatte eine gute durchdringende Stimme von großer Weite, u. gute Singart. Niemand hat in Contrapunckten u. Fugen alle Arten des Geschmacks, der Figuren und der Verschiedenheit der Gedancken überhaupt so glücklich angebracht, als er.

Aus: Carl Philipp Emanuel Bachs Ergänzungen und Berichtigungen. Geschrieben an J.N.Forkel in Göttingen, Hamburg Ende 1774 III/801.

Was mich heute erstaunt, ist inmitten des Textes die Bemerkung über Bachs Singstimme. Meine Deutung: Emanuel hat an eine „starck besetzte“ Fuge imaginiert und kurz vorher gerade auch erwähnt, dass sein Vater „die geringste falsche Note bey der stärcksten Besetzung“ gehört habe. Er hat sich erinnert, wie sein Vater bei der Einstudierung des Orchesters oder des Chores laut hineingesungen hat, um den richtigen Ablauf zu beeinflussen. Ich stelle mir vor, dass Bach auch an der Orgel oder am Cembalo seine Schüler singend auf wichtige „Contrapunckte“ aufmerksam gemacht hat, aber bitte: anders als Glenn Gould, der mit seinem Singsang rein gar nichts verdeutlicht hat! Ich stelle mir vor: Bach singt in der Mitte unserer Fuge die Umkehrung des Themas laut mit, und wenn das Originalthema einige Takte später das Haupt erhebt, dann schaut Bach den Schülern nur in die Augen. Das hatte mehr Bedeutung als in Casablanca…

Und wir sind fortan ermächtigt mitzusingen, wo es die Musik fordert – und nicht „jeder Esel“ hört. (Das stammt übrigens von Brahms, nicht von Bach.)

Natürlich geht das. Das Mephistophelische ist musik-affin.

Aber nicht nur das. Mephisto liebt (oder besser: bevorzugt?) vielleicht die göttlichste Musik. Zum Beispiel Mozart. Oder den Sieg des Lichtes über die Finsternis in Beethovens Fünfter. Und assoziiert damit einen eigenen Sieg.

Ich notiere nur, was ich separat festhalten will, weil es mich zum Weiterdenken motiviert. Ausgangspunkt war in diesem Fall eine Passage bei Barenboim:

Wie lässt sich erklären, dass Monster vom Kaliber Hitlers und Stalins beim Hören von Musik zu Tränen gerührt waren? Sie haben menschliche Gefühle mit Aspekten der Musik in Zusammenhang gebracht und zur selben Zeit keine Verbindung zwischen den Sphären von Ethik und Ästhetik hergestellt. Sie hielten Musik für einen sicheren Hafen außerhalb der realen Existenz und sahen sie als reine Unterhaltung an. Anders gesagt, sie ordneten die Schönheit der Musik, die ich oben als physischen Ausdruck der menschlichen Seele definiert habe, einem in ihrem Diktatorenhirn weit entlegenen Bereich zu, in dem es keine Möglichkeit der Berührung mit anderen Partien des Intellekts gab, die Denken und Verhalten direkt hätten beeinflussen können. Welcher Aspekt der Musik es auch gewesen sein mag, der sie berühren konnte, er hatte jedenfalls keinerlei Kontrolle über ihr tägliches Leben und Verhalten.

HIER ab 26:52 hat Daniel Barenboim in dem Interview etwas ausführlicher über das gleiche Thema gesprochen. Und zurück zum Text:

Diese Anomalie, die im Licht der Grausamkeiten, die die beiden Männer begangen haben, grotesk erscheint, kann im Alltagsleben normaler Leute irrelevant erscheinen. Doch der Zusammenhang zwischen Ethik und Ästhetik oder, um es konkreter zu sagen, zwischen dem Verständnis des Lebens und der Musik hat erhebliche Folgen für eine Gesellschaft, die jeden Tag mehr unter der entfremdenden Wirkung der Spezialisierung leidet. Was Musik uns lehren kann, kennt keine Grenzen, wenn wir bereit sind, sie gründlich kennenzulernen und sie nicht aus unserer geistigen Sphäre auszuschließen. Die Musik wurde viele Jahre lang in ein entferntes Reich des Vergnügens und der Evasion verwiesen, ausgehend von der Voraussetzung, dass sie den Partien unseres Gehirns, die für das Denken bestimmt sind, nichts zu sagen hat und dem Alltagsleben ebensowenig. Ein trauriger Zustand für alle, die direkt betroffen sind!

Ich breche an diesem Punkt ab – zugegeben: etwas willkürlich. Denn Barenboim spricht jetzt über den kreativen Prozess in der Musik, den es zu begreifen gelte. Der Weg zur „wesentlichen, originalen Idee“. Und dann fügt er hinzu:

Wenn es außerdem gelingt, eine Parallele zwischen diesem Prozess und der Tatsache zu finden, dass er [der Prozess] mich im Leben interessiert und betrifft, dann habe ich die wahre Natur der Musik verstanden.

Diese Parallele zu finden ergibt sich nicht zwingend aus der Musik, die ich ja auch in der Klosterzelle studieren könnte (als Lebensersatz). „Wenn es außerdem gelingt“, sagt er … wenn. Ist es zwingend? Jemand könnte wie in den alten Zeiten entgegnen: für mich hat das nichts miteinander zu tun, Musik ist Musik, und Arbeit ist Arbeit.

In der FAZ- Serie „Fragen Sie Reich-Ranicki“ wurde dem großen Literatur- und Musikfreund einmal von seiner Kollegin Eleonore Büning, die sicher selbst einen interessanten Essay geschrieben hätte, die Frage eingereicht: „Macht Musik die Menschen besser?“ Und er antwortet am 9. Oktober 2011 mit dem Artikel: Über Musik und Moral „Musik mobilisiert das Beste im Menschen. Aber sie kann auch Menschen gefügig machen. Der ursächliche Zusammenhang von Musik und Moral bleibt ein Wunschtraum, jedoch kein leerer.“ / Abzurufen HIER.

Ich habe mich seit frühen Studienzeiten immer wieder mit dieser Frage auseinandergesetzt, vor einiger Zeit auch noch einmal in schriftlicher Form, im Dezember 2015: Hier.

Zu berücksichtigen wäre zudem ein gründliches Buch von Hanno Rauterberg: Die Kunst und das gute Leben. Über die Ethik der Ästhetik. Suhrkamp 2015. ZITAT Seite 176f :

Ebenso wie es einen Kitsch des Sozialen gibt, gibt es einen Kitsch der Verunsicherung und Verstörung, und zwar dann, wenn die Verunsicherung formelhaft wird und nur mehr der Eigenbestätigung des Künstlers und seines Publikums dient. Reflexivität, wenn sie zum Selbstzweck gerät, kann ins Eitle abgleiten, und die gern attestierte Unentscheidbarkeit nichts weiter sein als Unentschiedenheit. Daher sieht sich jeder, der in der Kunst mehr erblickt als nur ein Symbol der Macht, mehr auch nur als die gute Tat, mit einer heiklen Balance konfrontiert. Das Verhältnis von Ästhetik und Ethik lebt von Aushandlung und Neujustierung, es muss ein spannungsvolles, unwägbares Miteinander bleiben.

So komme ich zu Martin Seel, auf den sich wiederum, wie ich erst gestern entdeckt habe, Peter Rinderle (kritisch) bezieht: „Musik, Emotionen und Ethik“. Allerdings auf ein anderes Werke als das von mir studierte: Eine Ästhetik der Natur. (Die Zeugnisse der Lektüre 2011 sind verschwunden beim „Blog-Bruch“ 2014). Neues hier. Also: Mitte nächster Woche Buchhandlung Jahn. Bis dahin auf eigene Faust…

***

Mit einem recht gewagten Schlusskapitel:

Mit einem recht gewagten Schlusskapitel:

Auch Martin Seels Buch ist eingetroffen; eben das, auf das sich Rinderle ab Seite 53 bezieht. Zugleich scheint mir, dass ich auf ein vorangegangenes Werk von Seel wohl nicht verzichten kann: „Ästhetik des Erscheinens“ (2000). Vielleicht ist es die Voraussetzung aller nachfolgenden?

Anders als geplant beginne ich (natürlich) mit dem Beitrag Seite 176 über „Das Auto als Konzertsaal“. Vom „Erleben mystischer Augenblicke“ ist da die Rede. Und es mündet in eine saftige Adorno-Kritik. Man höre zur Einstimmung das Stück, das hier eine Rolle spielt: „Stellar Region“ von John Coltrane. Denn wieder läuft alles anders als geplant:

Ich mag dem verehrten Philosophen nicht gern widersprechen, aber die Töne, die er (siehe unten) in seinem Text so ausführlich zitiert (h-b), spielt Coltrane gar nicht; wenn ich meiner Stimmgabel und meinem Ohr vertrauen darf, müsste es sich um e-d, e-d, e-d, e-d usw. handeln. Vielleicht hat er einem Saxophon-Spieler vertraut, der die transponierende Wirkung seines Instrumentes nicht berücksichtigt hat? Oder keine Noten kennt? Nicht einmal einen Halbton-Abstand (h-b) von einem Ganzton-Abstand (e-d) unterscheiden kann? Selbst von einem Berufsphilosophen würde ich erwarten, dass er das nachprüfen lässt, bevor es gedruckt wird.

„Weltraum einer kurzen Improvisation“? Schon ist mein Argwohn erwacht. Wer so über Musik schreibt, ihr „in gurgelnde Tiefen“ und „schreiende Höhen“ folgt, was weiß der über mystische Augenblicke mit Musik im Auto? Welche Musik spielt da die Hauptrolle? Ich ahne es: egal welche.

Korrektur: Der zuletzt angesprochene Text gehört gar nicht zu dem Text 13 „Das Auto als Konzertsaal“, der in sich von 1 bis 9 durchgegliedert ist, sondern zu einem separaten Text 14, der überschrieben ist „Die Idee der Musik“. Ich finde beide Texte gleich problematisch (auch die Adorno-Kritik finde ich nicht mehr „saftig“), werde sie aber an dieser Stelle nicht weiter behandeln.