Tschaikowsky-Konfession, Interpretation, Inszenierung

Würde man im folgenden Text die Namen und Pronomen austauschen, könnte manch eine(r) beim flüchtigen Lesen meinen, hier sei von P.K. die Rede und käme nicht auf H., in Wahrheit aber gibt es keine größeren Gegensätze!

ZITAT (Seite 256)

H. könnte man den Expressionisten unter den Geigenmeistern des 20. Jahrhunderts nennen. Dieser unvergleichliche Musiker kannte keine Kompromisse, immer fand er extreme Lösungen, musizierte um Leben und Tod. Bei H. gab es Heulen und Zähneklappern, namenlose Freudenschreie und Schmerzensgellen, aber auch nachtschwarze Laszivität, wuchtigen Stolz, gleißende Hybris. Manchmal gefährdete H.s pathetische Klangrede die Musik, erdrückte sie mit Bedeutung, wenn sie nur Virtuosenschmankerl sein wollte oder kleiner sentimentaler Seufzer. H. dramatisierte, drang auf Entscheidung, erzwang manchmal Heroisches selbst da, wo nur Harmloses gemeint war. Wo Musik aber Ernst, Tiefsinn und Kühnheit verlangt, war H. unübertrefflich. In diesem Sinne herausgefordert wuchs sein Geigenspiel ins sozusagen Überdimensionale.

Bronislaw Huberman, dieselbe Aufnahme, im externen Fenster: hier.

ZITAT (noch einmal) Harald Eggebrecht (Seite 266):

Huberman spielte die Sehnsucht, das Verzehrende mit allen Mitteln seiner expressionistischen Möglichkeiten aus. Dabei verstand er aber Tschaikowskis Ansatz symphonisch und nicht bloß solistisch. Schön zu hören, wie 1929 Steinberg mit dem Orchester der Berliner Staatsoper in dieses vielfältige musikalische Gespräch einsteigt. Das berühmte Finale verwandelte Huberman dann in ein einziges wildes Rasen, dabei immer artikuliert und rhythmisch äußerst pointiert. Von einem Konzert 1946 in Amerika unter Eugene Ormandy (wahrscheinlich mit dem Philadelphia Orchestra) gibt es einen Aufzeichnung, die den Eindruck der Berliner Plattenproduktion souverän bestätigt. Allerdings wirkt Hubermans Unbedingtheit, seine Entschlossenheit zum Ausdrucksextrem, hier in der einmaligen Live-Situation noch zwingender, atemberaubender.

Quelle Harald Eggebrecht: Große Geiger / Piper Verlag München 2000

Eggebrechts Hinweis auf Huberman mit Beethovens „Kreutzersonate“, siehe hier !

Die drei Sätze in externen Fenstern: I hier, II hier, III hier (ohne „Les Noces“).

„Je leiser die Töne, desto mehr nach außen gerichtet.“ (Als Zitat eine Erfindung.)

Die merkwürdigen Briefe der Interpreten P.K. und T.C. nach der Aufnahme:

Die im Brief erwähnte Melodie (Jugend-Album op.39):

Privat Klingendes von vornherein konzipiert für Öffentlichkeit und Publicity? Mag es auch aus realen Begegnungen hervorgegangen sein, gemischt mit lebhafter Imagination, dem Wunschbild wortloser Verständigung: Man fühlt sich peinlich berührt, als lese man unerlaubterweise eine (planvoll) verschlüsselte Beichte. Ist es wirklich ein Liebespaar? Wozu das Cover-Foto der verkleideten Gesellschaft an der Hochzeitstafel, mit T.C. und P.K. als Brautpaar im Zentrum? „Les Noces“ als Blumenpräsent. Die Überschrift „BoysGirls“, die Zeile „wenn jemand die unaussprechlichsten, zerbrechlichsten, intimsten Dinge laut herausschreit…“ Soll man hellhörig werden für Anspielungen, die einen nichts angehen? Hingegen: „Pjotr Iljitsch wählte die Tradition als sein tröstendes Versteck.“ (Frau von Meck?) Irgendwo der verschämt eingestreute Name „Afanasy“, ein Wink an wen? Man studiert die Namensliste…

Ein anderes Beispiel: Wesentliche Passagen eines Werkes so leise zu spielen, dass das Publikum (da draußen) nichts mehr versteht? Interpretiert man einen Komponisten (von innen nach außen), oder hält man stille Zwiesprache mit ihm, an der Grenze des Verstummens?

Kommt das aus dem Werk, dem Willen des Schaffenden, oder aus einer Schimäre von eigener Verwirklichung, im Sinne von Einswerdung (mit dem Werk? oder mit dem, was der Komponist wirklich gewollt hat?), Verbindung mit der Quelle aller Kreativität, des Klangs, der Bewegung.

Die erkennbare Absicht, den Sinn des Werkes aus dessen biographischem Hintergrund zu erschließen.

Lasst mich auch etwas erzählen. (Ohne behaupten zu wollen, dass das Leben da draußen oder gar mein eigenes die Instanz einer inneren Wahrheit sei. Und ich könne es mit etwas Phantasie zurückzaubern, als sei es damals noch nicht undurchschaubar genug gewesen.)

Als ich studierte, glaubte ich zu erkennen, dass jeder, der gerade das Tschaikowski-Konzert erarbeitete, eine wundersame Wesensveränderung erfuhr: er fühlte sich als großer Geiger. Als Geiger, der ganz große Gefühle an den Tag legte und auch technisch über sich hinauswuchs. Obwohl er möglicherweise der gleiche Spießbürger war wie vorher. Welche Aufnahmen hatten wir denn im Ohr? Vieles mit Henryk Szeryng, dem Unfehlbaren; aber hier schien er nicht leidenschaftlich genug. David Oistrach wurde favorisiert. Nummer sicher. Meine Freundin, die bei Rostal studierte, meinte, es sei noch nicht genug, es müsse noch viel viel leidenschaftlicher sein. Ich war ratlos. Wollte sie zur Furie werden? Der expressivste Ausdruck musste enorm viel Vibrato verkraften. In der Alten Musik wurde das Gegenteil propagiert. Aber es dauerte noch lange, ehe man im Bachspiel wirklich etwas anderes erreichen wollte als Szeryng mit seinen starken wohlklingenden Akkorden. Aber Tschaikowski, da durfte man alles, vor allem auch Glissandi wie in den Zigeunerweisen von Sarasate. Nur eins fehlte als Leitbild: so leise zu spielen, dass man fast nichts mehr hört. Oder wirklich nichts, außer am Ohr. Immerhin habe ich überlegt, ob ich weiter Geige spielen würde, wenn ich allein auf der Welt wäre (Stichwort: einsame Insel). Ja, mit Bachs Solosonaten, als Selbstgespräche aufgefasst. Ja, natürlich. Ich las „Zen in der Kunst des Bogenschießens“.

* * *

Wenn ich mich heute selbst, der ich immer noch lebe, in Verbindung zu halten suche mit dem, was ich lese (und stumm lesend interpretiere), zitiere ich Susanne K. Langer, die hier z.B. auf das unhörbare Pianissimo eines Streichquartetts (Pro Arte) zu sprechen kommt:

Aber es ist nicht nur dieses extreme Pianissimo, insbesondere im ganzen langsamen Satz (angeregt durch die Spielanweisung „con sordino“): einerseits bringt es die solistischen Bläser zum Leuchten, andererseits schreit es nach solipsistischer Bewunderung. Schaut wie still ich weinen kann. In den schnelleren Sätzen sind es auch Willkürlichkeiten des Tempos und der Technik, der gerupften Töne, des rabiaten Heraushauens, oft auch die flexiblen Übergänge, seismographische Reaktionen, je nachdem, wo es einen packt. Ich erinnere mich an meine begeisterte Reaktion, als ich die Aufnahme zum erstenmal, am Küchenradio hingebeugt, eine Zeit lang verfolgte, nicht ahnend, wer da spielt, um dann mitten im Finale abzubrechen (allerdings: um schnellstens die CD zu bestellen), als ich wusste: ja, da kann jemand wirklich alles. Und zeigt es ohne Pardon. Ein ausdauernder Tschaikowski-Hörer werde ich nie mehr. Hätte ich durch ein Wunder diese Geigentechnik: spielen würde ich es wohl nicht mehr, weder das Violinkonzert, noch das Streichquartett, dessen langsamer Satz mich neulich so ergriff, noch das Klaviertrio, zu dem ich vor langer Zeit mal einen Text geschrieben habe. Auch da war es der langsame Satz, die Liedmelodie, die mich rührte, erst recht die Variationskunst. Was mich auf Distanz bringt, ist die „Durchführungsarbeit“, das chromatische Sequenzengewese. Gewiss werde ich nie aufhören, Tschaikowskis melodische Erfindungsgabe zu rühmen, aber…

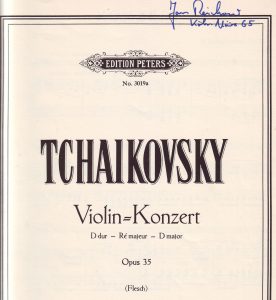

Aber es ist auch ein bestimmtes rauschhaftes Lebensgefühl, in das ich mich nicht mehr verwickeln lassen möchte. Verbunden mit einer bestimmten Zeit. Wann war das, als ich „ernstlich“ mit dem Violinkonzert konfrontiert wurde (lange nach der jugendlichen Hyper-Begeisterung für das berühmte Klavierkonzert)? Vollgestopft mit Wagner und Schönberg, plus Adorno-Lektüre. Ich kann es genau datieren:

Also März 1965, und aus der Violinstimme geht hervor, dass ich das Stück bis Juni studiert habe, „in Bensberg“ steht noch da, was bedeutete, dass ich die nächste Stunde zuhaus bei Franzjosef Maier haben würde und „Stravinsky“ mitbringen sollte (daraus wurde nichts, es sollte eigentlich das „moderne“ Stück fürs Examen sein). In der Prüfungskommission saß u.a. Max Rostal, dessen Tsch.-Ausgabe ich nicht kannte, auch sein Vorwort nicht. Und dies zeigt, dass er wiederum nichts von dem Geiger Kotek wusste (ich bin sicher, mein Kommilitone Thomas Kohlhase hätte es ihm erzählen können), der Geiger also, auf den Patricia K. im Booklet anspielt. Wir haben es heute leicht, es gibt ja Wikipedia: hier.

(Fortsetzung folgt)