Ein Essay von Hans Mauritz

„Ägypten ist ein Wunder“

Ägypten war seit eh und je ein Einwanderungsland. Schon in der Antike lebten hier Griechen und Römer. Im Jahre 1940 umfasste die griechische Kolonie in Kairo und vor allem in Alexandria 250.000 Einwohner (1), die Zahl der Italiener wird für dasselbe Jahr auf 60.000 geschätzt. (2) Zahlreich waren auch die in Ägypten ansässigen Juden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert waren es zwischen 75.000 und 100.000 (3). Die meisten von ihnen, Geschäftsleute und Fabrikanten, bildeten mit den Einwanderern und mit der ägyptischen Oberschicht ein kosmopolitisch geprägtes Milieu, das wenig Interesse hatte an arabischer Sprache und Kultur und für die Kommunikation untereinander die französische Sprache benutzte. Vor allem die Stadt Alexandria beeindruckte durch ihren westlich geprägten Lebensstil und ihre kosmopolitische Ambiance: „We went through the town and found it a city of huge commercial buildings and broad, handsome streets brilliant with gaslight. By night it was a sort of reminiscence of Paris. Alexandria was too much like a European city to be novel, and we soon tired of it”, schreibt Mark Twain im Jahre 1867 (4). Schriftsteller auf der Suche nach dem Zauber des Orients mochten enttäuscht sein – Juden und Ausländer freuten sich an ihrem bequemen Leben und ihrem wirtschaftlichen Erfolg. Leute aus zahlreichen Ländern und verschiedenen Religionen seien gekommen, sagt Yakoub, eine Person aus einem Roman von Kamal Ruhayyim, und „sie alle kamen nach Ägypten ohne jeden Penny und erwarben Land, Fabriken und Wohnhäuser. Ägypten ist ein Wunder.“ („Days in the Diaspora“, p.198)

Jude und Muslim beim Schachspiel, aus dem Libro de los Juegos, 13. Jahrhundert (Madrid, Bibliothek des Escorial) (Foto: Wikipedia)

Aber es gab, vor allem in Kairo, auch Juden aus der Mittel- und Unterschicht, die seit Generationen im Lande lebten, als Muttersprache den ägyptischen Dialekt sprachen, mit ihren muslimischen Nachbarn solidarisch zusammenlebten und sich als Ägypter, wenn nicht gar als ägyptische Patrioten und Nationalisten fühlten. حارة اليهود , das jüdische Quartier von Kairo, zeugt von der Präsenz der Juden seit Jahrhunderten. Der berühmteste Bewohner dieses Viertels war Maimonides (=Rabbi Moshe Ben Maimon), Universalgelehrter, Philosoph und Arzt, der, aus seiner Heimat Cordoba vertrieben, in Marokko Asyl fand und schliesslich nach Ägypten kam, wo er 1204 starb. Mit seinem philosophischen Hauptwerk, „Der Führer der Unschlüssigen“ دلارة الحائرين, in Judäo-Arabisch verfasst und unter dem Titel „Dux neutrorum“ ins Lateinische übersetzt, setzten sich Thomas von Aquin, Albertus Magnus und Spinoza kritisch auseinander (5). Ein anderer berühmter Jude, der in Ägypten Spuren hinterliess, war Rabbi Yaakov Abuhatzeira (1806-1880), Abu Hasira ابو حصيرة , „der Mann mit der Matte“, so genannt, weil er sich an eine Matte klammerte, um im Mittelmeer nicht zu ertrinken. Am Ende seines Lebens erkrankte dieser marokkanische Rabbi auf seiner Pilgerfahrt ins Heilige Land und starb in einem Dorf bei der ägyptischen Stadt Damanhour (6). Sein Grab wurde Ziel einer Wallfahrt, an der Jahr für Jahr zahlreiche Juden aus Ägypten und Israel teilnahmen. Diese Zeremonie wurde 2014 von der ägyptischen Regierung verboten, unter dem Vorwand, das unmoralische Verhalten der Pilger – Alkoholgenuss und Promiskuität der Geschlechter – verletze das Empfinden der muslimischen Bevölkerung.

Maimonides, Statue in Cordoba (Foto: Wikipedia)

Maimonides, Statue in Cordoba (Foto: Wikipedia)

Das luxuriöse Leben der Reichen und die friedliche Koexistenz der Ärmeren mit ihren muslimischen Landsleuten, charakteristisch für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, sollte nicht andauern. Der ägyptische Nationalismus, aufgekommen im Kampf gegen die britischen Besatzer, die Sympathie mancher junger Ägypter für Nazismus und Faschismus, das Erstarken der Moslembruderschaft, die Bildung des Staates Israel und die Konflikte mit den Palästinensern bedrohten das Leben der Juden in Ägypten. Sie emigrierten in mehreren Wellen, bevor die Machtübernahme Abdel Nassers und schliesslich die Suez-Krise zu einem dramatischen Ende der jüdischen Präsenz in Ägypten führten. Als Nasser an die Macht kam, lebten hier noch ca. 50.000 Juden, nach dem Ende der Suez-Krise noch 21.000, zehn Jahre später, als der Sechstage-Krieg ausbricht, noch etwa 7000, und heutzutage sind weniger als ein Dutzend – meist ältere Frauen – verblieben.

Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass das Thema „arabische Juden“ jahrelang nicht diskutiert wurde. Erst seit dem Jahre 2006 kommt es zu einem neuen Trend. Es werden mehrere Dokumentarfilme über die Geschichte dieser Juden gedreht, und im Ramadan 2015 zeigt das ägyptische Fernsehen unter dem Titel „Die Judengasse“ eine Soap Opera, in der das Leben einer jüdischen Familie im Kairo der späten 40er Jahre in überraschend positiver Weise dargestellt wird. Die Heldin des Films verliebt sich in einen muslimischen Soldaten, der während des arabisch-israelischen Krieges im Sinai kämpft (7).

„Haret al-Jahud“ Soap Opera (PR-Foto)

„Haret al-Jahud“ Soap Opera (PR-Foto)

Auch in der Literatur erlebt das Thema einen regelrechten Boom. Es erscheinen mehr als zwanzig Romane über arabische Juden, die in Syrien und im Irak, in Ägypten und im Jemen sowie in Nordafrika zu Hause waren (8). Die Gründe für dieses neu erwachte Interesse sind vielfältig: die triste Gegenwart weckt Nostalgie nach einer kosmopolitischen Vergangenheit, in welcher das Miteinander von Völkern und Religionen kulturellen Reichtum brachte. Der verlorenen jüdischen Gemeinschaft gilt es ein Denkmal zu setzen. Kamal Ruhayyim, der Autor, den wir hier vorstellen, hat dem Thema eine Trilogie gewidmet. Als einziger dieser Autoren hat er einen Helden gewählt hat, der als Muslim in eine jüdische Familie hineingeboren wurde (9).

Kamal Ruhayyim (Foto: privat)

Kamal Ruhayyim (Foto: privat)

Ablehnung und Solidarität, Feindseligkeit und Toleranz

Galal, der „jüdische Moslem“, المسلم اليهودي , kommt in der Mitte der 1950er Jahre in al-Daher, einem Kleine Leute-Viertel von Kairo, zur Welt. Sein muslimischer Vater war von seiner Familie – Grossgrundbesitzer, die in einem Dorf nahe bei Giza lebten – zum Studium nach Kairo geschickt worden. Er verfällt dort dem Zauber der jungen Jüdin Camellia und heiratet sie. Aber noch vor der Geburt seines Sohnes bricht er auf, um seine Familie zu besuchen, kommt jedoch nicht zurück und lässt nichts von sich hören. Erst viel später erfährt Camellia, dass ihr Mann im Dorf eine zweite Frau, eine Muslimin, geheiratet hat und wenig später ums Leben gekommen ist: er hat sich den Widerstandskämpfern im Kampf gegen Grossbritannien, Frankreich und Israel angeschlossen, die Ägypten überfielen, um Abdel Nasser an der Nationalisierung des Suezkanals zu hindern. Jahre später wird Galal das Grab seines Vaters besuchen und die Inschrift lesen: „Hier ruht Abd al-Hamid al-Minshawi, zum Märtyrer geworden im Angriff der drei Mächte am 3. November 1956“.

Obwohl die meisten jüdischen Verwandten bereits das Land verlassen haben, wird die Familie der Mutter noch einige Jahre in Kairo durchhalten. Galal wächst vaterlos auf, denn alle jüdischen Freier ziehen sich zurück, sobald sie erfahren, dass seine Mutter einen muslimischen Jungen mit in die Ehe bringen würde. Die Nachbarn kümmern sich liebevoll um Mutter und Kind. Weil Camellia den Säugling nicht stillen kann, übernimmt es die muslimische Nachbarin Umm Hassan, ihn zusammen mit ihrem eigenen Sohn aufzuziehen. Diese Juden sind so gut integriert, dass sie selbst zu religiösen Festen wie dem Fasten-Brechen eingeladen werden. Freilich, eine Aura der Fremdheit umgibt sie trotzdem. Keines der Nachbarkinder betritt ihre Wohnung, „erschreckt vor einer rätselhaften Welt voll jüdischer Geheimnisse“. („Diary“,p.23) Als Galal seine Freunde einladen will, realisiert er, dass dies unmöglich ist, weil niemand die von der Hand einer Jüdin zubereiteten Speisen anrühren würde.

Obwohl im Judentum die Religion matrilinear vererbt wird, hält sich die Familie, aus Angst vor den Nachbarn und den väterlichen Verwandten, an die islamische Vorschrift, dass ein Kind die Religion seines Vaters erbt. Galal wird nicht jüdisch erzogen, erhält aber auch keine muslimische Erziehung, mit Ausnahme der wenigen Informationen, die er im Religionsunterricht aufschnappt. Er betet und fastet nicht und besitzt nicht einmal einen Koran. Wenn er am Freitag seine Kameraden auf dem Weg zur Moschee sieht, möchte er mit ihnen gehen, aber getraut sich nicht. Was ihn dagegen fasziniert und so stark berührt, dass er in Tränen ausbricht, sind der Gebetsruf und die Rezitation des Korans bei Begräbnissen. „Ehrfurcht überkam mich dann und etwas Unsichtbares übermannte mich, als klammere ich mich daran, während es mich mitnahm auf eine Reise in eine andere Welt.“ („Days in the Diaspora, p.13) Galal wird Muslim über sein Gefühl und sein ästhetisches Empfinden. Eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Islam oder mit dem Judentum wird nie stattfinden. Später sorgen seine Spielkameraden dafür, dass er sich seiner Religionszugehörigkeit bewusst wird. Die Kinder auf der Strasse flössen ihm Furcht ein, als sie ihm erklären, welche Höllenqualen seine Mutter und seine Grosseltern beim Jüngsten Gericht erwarten. Er, Galal, dagegen sei Muslim und komme in den Himmel. In der Schule spürt er, wie die Augen der Mitschüler auf ihm ruhen. Zu Hause beginnt er, seinerseits seine Mutter zu beobachten. Später muss er sich auseinandersetzen mit einem Kameraden, der verkündet, „dass jüdische Frauen keine Religion besitzen, die sie daran hindert, sich mit Männern einzulassen, und dass sie im Grunde Huren sind, jeden Tag in den Armen eines neuen Liebhabers“. („Days in the Diaspora“, p.244) So brutal diese Situationen sein mögen, sie helfen dem Jungen, sich zu wehren und ein Bewusstsein für seinen Status als Muslim und als Ägypter zu gewinnen: „Ich bin genau so Ägypter wie du, wie jeder andere Kerl auf der Strasse, vielleicht sogar mehr.“ (ibd., p.196)

Was ihm zugute kommt, ist die Tatsache, dass es in seiner Umgebung Menschen gibt, welche die religiöse Toleranz hochhalten. Die Muslims unter ihnen stützen sich dabei auf die Überzeugung, dass die drei Religionen – Islam, Christentum und Judentum – das „Volk des Buches“ أهل الكتاب bilden, die Gemeinschaft jener, denen Gott sich durch ein heiliges Buch offenbart hat. Sein Religionslehrer ist ein Muslim, „der sich an den Geist, nicht an den Buchstaben der Religion hält und weiss, dass Menschen nach ihrem Herzen und ihren Taten beurteilt werden, nicht nach dem äusseren Anschein“. Er verkündet einen toleranten Islam und betont, „dass der Glaube nicht vollkommen ist, wenn man nicht an vorausgegangene Propheten glaubt: Abraham, Ishmael, Jacob, Isaac, Moses, Jesus und die übrigen gesegneten Propheten und Gesandten“. (ibd., p. 247)

Moses und Mohammed sind Brüder

Synagoge in Kairo

Synagoge in Kairo

Das leuchtendste Beispiel für gelebte Toleranz ist Zaki, Galals jüdischer Grossvater. Als er nach Paris emigriert und französischer Staatsbürger wird, beginnt für ihn das triste Leben in der Fremde. Er verzehrt sich vor Heimweh nach Ägypten und nach seinen muslimischen Nachbarn und Freunden. „Das waren gute Tage, Galal. Du konntest nicht sagen, ob einer Muslim oder Jude war. Kein Groll, kein böser Wille, keine Beurteilung nach meinem Credo oder Deinem Credo. Jede Nachbarschaft hielt zusammen und (…) Gott war für alle da.“ (ibd. p.260) Der Grossvater ist überzeugt von der Gleichwertigkeit der Religionen. Für ihn steht fest, dass auch Mohammed ein Prophet war und dass Moses und Mohammed Brüder sind. Er versucht nie, seinen Enkel zu bekehren, ermuntert ihn im Gegenteil, seiner Religion treu zu bleiben. Der Grossvater ist ein frommer Jude und gleichzeitig ein wahrer Ägypter. Im Unterschied zu seinen Verwandten, die als Touristen und Geschäftsleute nach Israel reisen, hat er sich sein Leben lang geweigert, in das „verheissene Land“ zu reisen. Er kann das Unrecht, das den Palästinensern angetan wird, nicht akzeptieren. Er geht in seinem Patriotismus so weit, dass, käme es zu einem Krieg mit Israel, er auf der Seite Ägyptens kämpfen würde: „Ich bin Zaki, Sohn des Isaac, Sohn des Yusuf, Sohn des Haroun (…) , und sie alle wurden in Ägypten geboren und aufgezogen (…), dieses Land ist mein Land“. (ibd., p.169) Wenn es auf der einen Seite Juden gab, die sich vom israelischen Geheimdienst als Agenten anwerben ließen und in Ägypten Sabotage-Akte begingen (die sog. Lavon-Affaire) (10), hatten andere grosse Vorbehalte gegenüber dem Zionismus, weil sie spürten, dass ein Staat Israel und ein Konflikt mit den arabischen Nachbarn ihnen ihre Heimat nehmen würden. Schon im Jahre 1935 hatte René Qattawi die „Vereinigung der ägyptisch-jüdischen Jugend“ gegründet, deren Slogan lautete: „Ägypten ist unsere Heimat, Arabisch unsere Sprache“ (11).

Wie schwer es ist, religiöse Toleranz zu praktizieren, erlebt Galal bei seinen wenigen Besuchen auf dem Dorf bei der Familie seines Vaters. Ihr Empfang ist alles andere als herzlich. Seine Mutter und er werden drei Tage lang in einer Art Vorratsraum einquartiert, bevor sie das Mahl mit den Verwandten einnehmen dürfen. Vor allem die Frauen zeigen sich feindselig und behaupten, die Idee vom „Volk des Buches“ sei ein Hirngespinst und ein Besuch am Grab des Vaters sei für eine Jüdin verboten. Besonders intolerant ist Onkel Ibrahim, der Bruder von Galals Vater. Als Mutter und Sohn aufbrechen, versucht er, den Jungen zurückzuhalten: „Oder willst du ihn zurückgehen lassen mit dieser Hexe, Vater? Eine dubiose Frau, über die wir gar nichts wissen?“ („Diary of a Jewish Muslim“, p.94) Allein der Grossvater hebt sich aus diesem düsteren Tableau heraus. Er akzeptiert den Enkel vom ersten Augenblick an und lässt ihn seine Liebe spüren. Er sichert Galals Mutter zu, dass er sich verantwortlich fühlt und für den Jungen sorgen wird. Nach seinem frühen Tod wird ihm der Grossvater in seinen Träumen erscheinen, ein Trost und Beistand für ihn, der von der väterlichen Linie abgeschnitten ist. Nicht ohne tiefere Bedeutung, so scheint es uns, macht Kamal Ruhayyim die beiden Grossväter zu den sympathischsten Figuren seiner Trilogie: als Vertreter einer Generation, für welche die Welt noch in Ordnung war und Werte wie Toleranz, Respekt und Menschlichkeit gelebt wurden.

Verlorenes Paradies

In Paris, in der Diaspora, trifft die jüdische Familie wieder zusammen. Galas Grosseltern sind Ende der 60er Jahre emigriert, Galal und seine Mutter folgen im Sommer 1974. Galal reist nur widerstrebend ab und nur, weil ihm die baldige Rückkehr versprochen wird: „Warum sollte ich all dies verlassen und in ein Land ziehen, wo ich ein Fremder bin? (…) Ich kann dies alles hier nicht verlassen. Ich kann dort nicht leben. Ich würde sterben. Ersticken.“ („Diary of a Jewish Muslim“, p.209 und 226)

In der Tat präsentiert sich die Stadt des Lichtes für manche dieser Juden nicht so, wie man es erwarten könnte. Galals Grosseltern leben in einer ärmlichen Wohnung im Stadtteil Barbès, wo vor allem Einwanderer aus Afrika leben. Galals Onkel Shamoun ist noch schlimmer dran: trotz seiner akademischen Ausbildung hat er beruflich nie Fuss fassen können und muss sich mit einer Arbeit als Strassenfeger begnügen. Galals Verwandte sind nicht die einzigen, für welche sich die Diaspora als Fehlschlag erweist. Ein berührendes Beispiel ist die Schar der älteren Juden, die bei Galals Stiefvater Yakoub am ersten Samstag jeden Monats eingeladen werden. Der Salon ist wie ein Refugium, in dem sie sich an die guten alten Tage erinnern: „Für sie war Ägypten eine Art verlorenes Paradies. Sie waren vollkommen abgeschnitten von der Welt, in der sie heute lebten.“ („Days in the Diaspora“, p.102) Ihre Kinder sind in verschiedene Länder emigriert. Die Zeit ist an ihnen vorbei gegangen, und was ihnen bleibt, ist die Sehnsucht. Um sie zu trösten, taucht dann ein Lautenspieler auf und singt für sie Lieder von Abdel Wahab und Umm Kalthoum.

Business

Andere Juden dagegen haben Karriere gemacht. Galals Cousine Rachel verdient gutes Geld, indem sie reiche Araber vom Golf in der französischen Hauptstadt herumführt. Freilich muss sie ihr Jüdischsein verstecken und lässt aus ihrer Bluse eine Halskette mit einem Kreuz herausschauen. Und beim Flirt mit ihren Kunden darf sie, wie Galal feststellt, nicht allzu kleinlich sein. Galals Onkel Isaac ist nach Israel emigriert, hat in Haifa einen Supermarkt eröffnet, ist später ins Import-Export-Geschäft umgestiegen und beteiligt sich am Bau einer Siedlung – auf Land, das den Palästinensern gehört: „All das ist Business, Geschäft ist Geschäft, und er wird schönes Geld machen“ („Days in the Diaspora“, p.194).

Als Sadat 1977 Frieden mit Israel schliesst, ergreifen seine Onkel Isaac und Haroun, Galals Stiefvater Yakoub und seine Mutter Camellia die unverhoffte Chance: sie kaufen Land in Sharm el-Sheikh und bauen ein Spielcasino „der Weltklasse“. Galals Einwand, Geldspiel sei Sünde in beiden Religionen, lässt seine Mutter nicht gelten: „Das ist Geschäft. Handel. Geld, das auf dem Markt neues Geld macht. Geld kennt kein Glaubensbekenntnis und keine Religion.“ („Menorahs and Minarets“, p.71)

Muslims und Juden, gute und böse

Wie sehr die Diaspora einen Menschen verändern kann, zeigt sich an Galals Mutter. Seitdem sie einen reichen Juden geheiratet hat, frisiert sie sich wie ein junges Mädchen und, wie Galal sagt, „schminkt sie sich die Lippen blutrot wie eine Hure.“ („Days in the Diaspora“, p.109) Später lässt sie sich Gesicht und Busen mit Silikon auffüllen. Diese Schilderung hat etwas Karikaturhaftes, und die Häufigkeit, mit der die Geschäftspraktiken der Juden angesprochen werden, ist vielleicht nicht ganz frei von Antisemitismus. Als die Grossmutter seinen ägyptischen Nationalstolz verletzt hat, erlaubt sich selbst Galal eine Äusserung, die aufhorchen lässt: „Ich verfluchte Israel, sogar Sadat selbst, zu diesen Leuten gegangen zu sein! Und die Juden überall! Die Juden hier und in Amerika, Grossbritannien oder Argentinien, welche die Ritzen und Winkel der Welt füllen wie Kakerlaken.“ („Days in the Diaspora“, p.90) Galal selbst erschrickt über diese Worte, welche die Emotion aus seinem tiefsten Inneren heraufgetrieben hat.

Im allgemeinen aber versucht Kamal Ruhayyim, Gut und Böse, Schuld und Unschuld auf beide Seiten zu verteilen. Den fragwürdigen Geschäftspraktiken von Galals jüdischen Verwandten stellt er seinen Onkel Ibrahim gegenüber, der „mit einem Fuss im Grab“ verhindern will, dass Galal zu seinem rechtmässigen Erbe kommt. „Er war nur noch Haut und Knochen, in Gefahr, jeden Augenblick den Geist aufzugeben, und dennoch: ‚das Land, das Land‘ bis zu seinem letzten Atemzug.“ („Menorahs and Minarets“, p.132) „Dein Onkel ist ein alter Schwindler!“ sagt einer seiner Untergebenen, „Er kennt keine Religion ausser sein eigenes Interesse! Lass dich durch den äusseren Anschein nicht täuschen noch durch seine drei Pilgerreisen nach Mekka“ (ibd., p.141) Ein anderes Beispiel für solch unkonsequentes, verlogenes Verhalten ist Scheich Munji, der tunesische Metzger und Galals Nachbar in Paris: er hängt unerschütterlich an den äusseren Attributen der Religion, wie Bart, Rosenkranz, der weissen Gallabiya und den Gebeten, die er auswendig hersagen kann. Aber den algerischen Kunden, der das teure Fleisch nicht zahlen kann, jagt er unbarmherzig davon.

Wer ist schuld an der Emigration?

Bei der wichtigen Frage, wie die Emigration der Juden aus Ägypten verlaufen ist und wer dafür die Verantwortung trägt, lässt Kamal Ruhayyim verschiedene Stimmen zu Wort kommen. Die Emigranten, die sich einmal im Monat treffen, um sich ihre Enttäuschung und ihr Heimweh mitzuteilen, streiten über dieses Thema. „Einer verfluchte Abdel Nasser, welcher der Urheber ihrer jetzigen Misere sei, und ein anderer fuchelte ihm mit seinen Händen ums Gesicht herum und sagte, nicht Abdel Nasser, sondern das lausige Israel sei der Grund, und sie hätten mit ihren ägyptischen Landsleuten in Frieden gelebt und ohne Israel sei dies alles nicht passiert.“ („Days in the Diaspora“, p.100f) Yakoub, der Hausherr, erwidert auf Galals Argument, die Juden seien genau so sehr Ägypter gewesen, wie sie Juden waren: „Wenn sie wirklich Ägypter waren, warum hat sie dann die Regierung ständig schikaniert? Die Regierung, nicht die Leute. Die Ägypter sind freundliche Menschen (…) Es war jene verdammte Regierung, die an ihnen dran geblieben ist, bis man sie aus dem Land gejagt hat.“ (ibd., p. 199) Amm Hazzan, der letzte jüdische Händler, der im Judenviertel durchgehalten hat, hält die Emigration für einen Fehler: „Was unterscheidet uns denn von ihnen? Wir gehen auf denselben Strassen, besteigen denselben Bus, unsere Kinder kriegen denselben Schulabschluss, wir lesen dieselben Zeitungen und teilen, was uns glücklich und was uns traurig macht.“ (…) „Ich hab‘ mich abgefunden mit der schlechten Behandlung durch die Männer der Revolution und durch den Haufen derer, die zu Zionisten wurden und anfingen zu sagen: Israel dies und Israel das. Die Funktionäre der Regierung wollten es uns so hart machen, dass wir abhauen sollten, aber sie wollten, dass es aussähe wie unsere eigene Wahl. Und die Zionisten waren schlimmer, indem sie versuchten, Israel attraktiv erscheinen zu lassen, und sagten, es sei das verheissene Land“. („Menorahs and Minarets“, p.218)

Ein palästinensischer Scheich beurteilt die Emigration der Juden aus seiner Sicht: „Sie wurden von Gott geschaffen wie du und ich, und sie haben Anrecht auf Mitleid und Mitgefühl. Aber schließlich verließen sie ihr Zuhause freiwillig. (…) niemand hat sie zur Emigration gezwungen.“ Ganz anders sei es den Palästinensern im Jahre 1948 ergangen: „Einige starben auf dem Weg, ohne auch nur die Zeit für ein Gebet zu haben; wer starb, wurde in eine Grube geworfen mit den Kleidern auf dem Leib, den Schuhen an den Füssen und den Hüten auf dem Kopf. Sie wurden mit Dreck zugedeckt“. („Days in the Diaspora“, p.134f)

Die Träume von der Rückkehr (12)

Galal wollte eigentlich nach mehreren Wochen nach Kairo zurückkehren. Die Sommerferien waren vorbei, und auf ihn wartete ein Platz an der medizinischen Fakultät. Er besitzt ein Flugticket, begibt sich zum Flughafen, setzt sich in den Wartesaal – und erhebt sich nicht von seinem Sitz, als das Flugzeug startbereit ist und sein Name wiederholt aufgerufen wird. Er ist innerlich zerrissen zwischen einem, der abreisen, und einem, der bleiben will. Diese Unentschlossenheit und Inkonsequenz zeichnen den „jüdischen Muslim“ aus. In Paris verheiratet er sich zweimal, obwohl er weiss, dass es beide Male nicht um die grosse Liebe geht. Galal verdient ein schönes Geld, indem er reichen Arabern vom Golf für teures Geld Klamotten andreht, die in Paris aus der Mode gekommen sind. Das ist Business, kein Beruf in des Wortes wahrer Bedeutung. Was auffällt, ist, dass Galal und mit ihm alle Juden und Muslims seiner Umgebung es stets mit Fremden und Eingewanderten zu tun haben, kaum je mit „echten“ Franzosen. Die Diaspora bedeutet nicht Integration, sondern Leben am Rand, unter Seinesgleichen. Sein Grossvater verlässt nicht einmal das Haus: „Was sollte ich denn tun auf den Strassen dieser Stadt? Die Beatle Boys anschauen oder die nackten Frauen?“ („Diary“, p.256) Als sein Grossvater stirbt, hat „die Welt in meinen Augen ihren Glanz verloren“ („Days in the Diaspora“, p.288). Seine jüdischen Verwandten, die ganz aufgehen in ihrem „Business“, sind ihm fremd geworden. So fasst er im Jahre 1985, nach mehr als zehnjähriger Abwesenheit, den Entschluss, nach Ägypten zurückzukehren.

Ein verändertes Ägypten

Galals Eindrücke von der alten Heimat sind durchmischt. Die Nachbarn empfangen ihn herzlich und stehen ihm zur Seite. Aber die Zeit ist an Kairo nicht spurlos vorbeigegangen. Häuser und Strassen sind heruntergekommen, die gemütlichen Läden und Cafés sind Elekronikshops und trendigen Bars gewichen. Manchmal taucht ein Gefangenentransporter auf und verfrachtet junge Männer, die sich der extremistischen „al-Gamaa al-Islamiya“ angeschlossen haben. Die grösste Veränderung der Mentalitäten hat الانفتاح herbeigeführt, die „Öffnung“ der Wirtschaft für Privatunternehmen, die Anwar as-Sadat ab 1975 durchführen liess, und die Möglichkeit zu importieren, was immer der Markt verlangt. Selbst die alte Metzgerei in seiner Strasse sieht Galal „geschändet durch einen neuen Kühlschrank mit dunklem, tiefgefrorenem Fleisch , in Containern hergeschifft aus Australien und Brasilien.“ („Menorahs“, p.31) Als Umm Hassan sich aufmacht zur Pilgerfahrt nach Mekka, rennen ihr die Nachbarinnen die Bude ein und bringen ihre Wünsche vor nach Kostbarkeiten, die sie aus Saudiarabien mitzubringen hat. Die Freihandelszone, die Sadat in der Stadt Port Saïd errichten liess, wirkt auf geschäftstüchtige junge Leute wie ein Magnet, denn dort können sie weit mehr verdienen als ihnen ein Posten im Staatsdienst bieten würde. Galals alter Geschichtslehrer ärgert sich über seine ehemaligen Schüler, die Schwindler und Schmuggler geworden sind: „Das sind nicht mehr dieselben Jungen, die in meiner Klasse an ihren Tischen sassen und zu denen ich sprach über die altägyptischen Pharaonen Thutmose III oder Ramses oder über Präsident Nasser und Saad Zaghloul.“ („Menorahs“, p.26).

Als Galal das Dorf seiner väterlichen Verwandten aufsucht, findet er kaum noch Spuren von den Dingen, an die er sich erinnert. Kairos Vorstädte haben sich in die Landschaft hineingefressen. Die Zuzügler, die vor der Wohnungsnot und den hohen Mietpreisen geflohen sind, bringen einen fremden Lebensstil, und ihre Frauen zeigen sich ohne Scheu und Scham auf den Balkonen. Die alte Mühle, die auch den Ärmsten zu Brot verhalf, ist verschwunden. Der Onkel beklagt, dass Söhne armer Bauern heute Richter, Ärzte und Architekten werden und die Privilegien der Alteingesessenen nicht mehr respektieren. Immerhin wohnt er selbst in einem vierstöckigen Gebäude und hat seinen Dünkel nicht verloren.

Grosse Veränderungen vollziehen sich in den Gebieten, in denen der Tourismus boomt. In Neama Bay bei Sharm el-Sheikh „entsteht mitten im unberührten Märchenland eine andere Welt: Strassen werden gepflastert und Fundamente gelegt für Pensionen, Hotels, Motels und Casinos. Bulldozer tummeln sich hier und da umher: es gab da Sand, Zement und Eisenträger und Männer in Arbeitsanzügen, so weit das Auge reicht.“ („Menhoras“, p.246) Galal überlässt seine Verwandten ihrem Spielcasino-Projekt und macht sich davon, in Gedanken bei seinem Vater, der vor dreissig Jahren nicht weit von hier sein Leben liess.

Wohin gehöre ich?

Die jüdische Familie beendet ihren Besuch in Ägypten. Ob Galal bleibt, ist ungewiss. Sein Traum wäre, biologisches Obst und Gemüse anzubauen, um es in Frankreich zu verkaufen. Dieses Projekt, so sagt er, würde eine Verbindung herstellen zwischen seinen beiden Welten. Auch eine Braut wartet nur auf seinen Antrag, dazu noch eine, die als Agrar-Ingenieurin die allerbesten Voraussetzungen mitbrächte. Trotzdem bleibt Galal unentschlossen bis ans Ende der Romantrilogie. „Zum tausendsten Mal fragte ich mich: ‚Wer bin ich denn? Zu wem gehöre ich? Warum bin ich als einziger von allen dem Schoss einer Jüdin entsprungen und den Lenden eines Soldaten, der im Kampf gefallen ist? (…) ich war nur ein Gast in Ägypten, nur auf der Durchreise; weder mein Heim noch mein Business noch mein Land liegen hier.“ („Menorahs“, p.157f). Aber auch Paris ist keine Heimat. Die Strassen dort haben ihn nicht als Kind gekannt, und die Strassen in Kairo kennen ihn nicht mehr.

Sein Grossvater ist in Paris gestorben. Da die Ägyptische Botschaft es abgelehnt hat, seinen Leichnam nach Kairo zu überführen, wird er auf einem französischen Friedhof begraben. Bei seinem Begräbnis sagen ein jüdischer Rabbi und ein muslimischer Scheich ihre Gebete auf. Das Grab des Grossvaters und jenes von Khadija, Galals zweiter Frau, die kurz nach der Hochzeit verstorben ist, liegen so nah beieinander, dass man von einem Grab aus das andere sehen kann. So darf Galal am einen Grab Suren aus dem Koran rezitieren, während sein Onkel Shamoun am andern Grab aus der Bibel liest.

Jüdischer Friedhof

Jüdischer Friedhof

Dieser Onkel wird kurz danach in Ägypten sterben und auf dem Friedhof al-Bassatine, dem zweitältesten jüdischen Friedhof der Welt, begraben werden. Galal lädt all seine Nachbarn ein und lässt zwei Koranrezitatoren kommen. Die Anwesenden „vermögen fast nicht zu glauben, was sie sehen: ein toter Jude und ein muslimisches Begräbnis.“ („Menorahs“, p.249) In all seiner Zerrissenheit findet Galal den Trost, dass zumindest der Tod Versöhnung bedeuten kann.

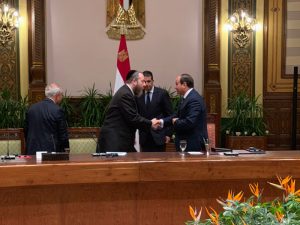

Foto: The Jerusalem Post

Foto: The Jerusalem Post

Im Februar 2019 veröffentlichte „The Jerusalem Post“ einen Bericht über ein Treffen des ägyptischen Präsidenten mit einer Delegation amerikanischer Juden, angeführt vom ultra-konservativen Lobbyisten Ezra Friedländer. „Präsident Sisi sprach liebevoll nicht nur über Ägyptens ehemalige lebendige jüdische Gemeinschaft, sondern sagte auch: sollte es ein Wiederaufleben der jüdischen Gemeinschaft in Ägypten geben, würde die Regierung alles bereitstellen, was die Religion verlangen könnte.“ So würden der Friedhof al-Bassatine in Stand gesetzt und die Stätten des jüdischen Erbes restauriert. (13)

Was würde unser Freund Galal, der heute 65 Jahre alt wäre, wohl über eine solche Rückkehr sagen?

Internet-Quellen und Bücher

(1) https://de.qwerty.wiki/wiki/Greeks_in_Egypt

(2) https:// it.wikipedia.org/wiki/Italo-egiziani

(3) Jacques Hassoun, “Juifs du Nil”, Paris 1981

(4) https://www.romeartlover.it/Alessandria.html

(5) https://de.wikipedia.org/wiki/Maimonides

(6) https://en.wikipedia.org/wiki/Yaakov_Abuhatzeira

(7) https://arablit.org/2015/07/09/contested-memories-narrations-of-egyptian-jewish-life

(8) https://www.the guardian.com/boks/booksblog/2014/oct/29/renaissance-arab-jews

(9) Kamal Ruhayyim, geb. 1947, Studium in Kairo, Karriere bei der ägyptischen Polizei und bei Interpol. Seine Trilogie ist auf englisch bei AUC Press erschienen, in der Übersetzung von Sarah Enany.

1. „Diary of a Jewish Muslim“ (2014) auf arabisch 2004 erschienen, unter dem Titel „Erschöpfte Herzen: der jüdische Musliim“ قلوب منهكة : المسلم اليهودي . Unter dem Titel „Der muslimische Jude: Erschöpfte Herzen“ erschien im Verlag Welten eine deutsche Übersetzung dieses Romans.

2. „Days in the Diaspora“ (2012). Das arabische Original erschien 2008 unter demselben Titel : أيام الشتات .

3. „Menorahs and Minarets“ (2017) Das arabische Original erschien 2012 unter dem Titel „Die Träume von der Rückkehr“, أحلام العودة .

(10) und (11) https://en.wikipedia.org/History_of_the_Jews_in_Egypt

(12) Diesen Titel trägt der dritte Band von Kamal Ruhayyims Trilogie. Den Titel der englischen Übersetzung, „Menorahs and Minarets“, halten wir für keine gute Wahl.

(13) „The Jerusalem Post“, 25.2.2019. https://www.jepost.com/Middle-East/ Sisi-If-Jews-return-to-Egypt-we’ll-build-synagogues

(Text Dr. Hans Mauritz ©2019 Abdruck in diesem Blog mit freundlicher Erlaubnis)

„Assuan, Familienraum“ Foto ©Hans Mauritz

„Assuan, Familienraum“ Foto ©Hans Mauritz Ramadhan-Tafel Foto: ©Asmaa Waguih für Reuter

Ramadhan-Tafel Foto: ©Asmaa Waguih für Reuter „Tod des Geizhalses“ von Hieronymus Bosch, 1494

„Tod des Geizhalses“ von Hieronymus Bosch, 1494 Detail aus „l’Avaro“, Druck von Antonio Piccinni, 1878

Detail aus „l’Avaro“, Druck von Antonio Piccinni, 1878 „Trauerzug in Ägypten“ Foto ©picture-alliance/Hervé Champollion/akg-image

„Trauerzug in Ägypten“ Foto ©picture-alliance/Hervé Champollion/akg-image „Kinder in Assuan“ Foto: ©Hans Mauritz

„Kinder in Assuan“ Foto: ©Hans Mauritz