Eiche am Boden, Bäume überhaupt, Bach b-moll und der Gesang im Schrein

Die umgestürzte Eiche Dez. 2017

Die umgestürzte Eiche Dez. 2017

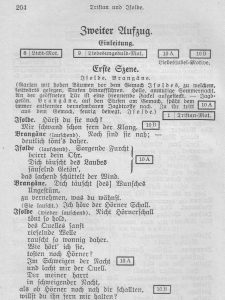

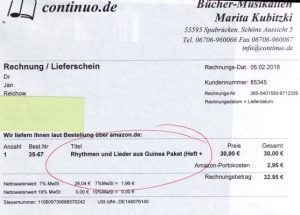

Auf dem Schreibtisch liegt dieses Buch

Auf dem Schreibtisch liegt dieses Buch

Dieses Buch ist kein romantischer Wunschtraum. Veranlassung, wieder Martin Seels „Eine Ästhetik der Natur“ vorzunehmen und daneben zu legen. Oder auch nicht: ich kann nicht aufhören, in dem neuen Buch zu lesen; leider ist es kurz, was sonst oft genug ein Vorteil ist, aber in dieses möchte ich eintauchen, ja, soll ich sagen: ohne Wiederkehr? Kein Wunder, dass mein eben gewähltes Wort im Text gleich wiederkehrt. „Von den Pflanzen, oder vom Leben des Geistes“, so die Überschrift des dritten Kapitels.

Sie haben keine Hände, um sie an die Welt zu legen, und doch ließen sich nur schwer Akteure finden, die sich bei der Konstruktion von Formen geschickter anstellen als sie. Die Pflanzen sind nicht nur die kunstfertigsten Handwerker unseres Kosmos, sie sind es auch, die dem Leben die Welt der Formen eröffnet haben, die Lebensform, die die Welt zum Ort der endlosen Figurabilität gemacht hat. Über die höheren Pflanzen hat sich das Festland als Raum und kosmisches Experimentierlabor für die Erfindung von Formen und die Gestaltung der Materie durchgesetzt.

Das Fehlen der Hände ist kein Zeichen des Mangels, sondern vielmehr Folge eines restlosen Eintauchens in eben die Materie, die sie unentwegt gestalten. Die Pflanzen werden eins mit den Formen, die sie erfinden: Alle Formen sind für sie Abwandlungen des Seins und nicht lediglich des Tuns und Handelns. Eine Form zu erschaffen, bedeutet, sie mit seinem ganzen Wesen zu durchschreiten, so wie man Zeitalter oder Phasen seines eigenen Lebens durchschreitet.

Quelle Emanuele Coccia: Die Wurzeln der Welt ISBN 978-3-446-25834-1 (Seite 25)

Siehe auch den Artikel nach der ersten Begegnung HIER.

Woran erinnert mich das?

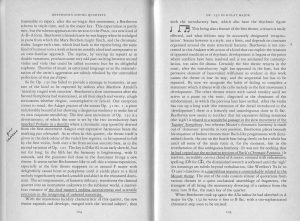

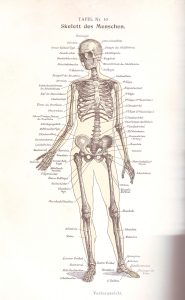

Das Buch von Sennett ist 2008 erschienen, 2012 habe ich es gekauft und mit Rotstift die (auf google verweisende) Bemerkung hineingeschrieben. Bei Sennett steht im Anhang: „So sagt es jedenfalls Raymond Tallis, The Hand: A Philosophical Inquiry in Human Being, Edinburgh 2003 S.4.“ Er weiß also auch nicht, wo die Aussage bei Kant selbst steht. Heute finde ich im Internet eine kompetente Erläuterung aus dem Jahre 2014, und zwar in der Reihe „gutefrage“ unter dem Link hier, „David Katz (1884 – 1953) scheint die Aussage in Umlauf gebracht zu haben. Er gibt dabei aber nie an, woher bei Kant er dies hat.“

Siehe auch in diesem Artikel ganz unten Darwin über das Hirn der Pflanze.

Natürlich denke ich im Zusammenhang mit den Pflanzen sogleich an die Kunst der Fuge und die floralen Muster, die Bach im Druck hinzufügen ließ, und an Peter Schleunings Interpretation, seine Rede vom Urwald des Werkes.

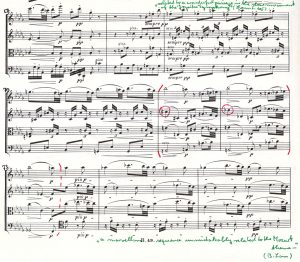

Ein Eldorado freier Abschweifung, aber im Rückblick passt alles zusammen. Was mir noch fehlt, – was noch zu tun wäre, ist eine Abschrift der Bach-Fuge BWV 891 im Blick auf die musikalische Verinnerlichung der Engführungen, nämlich alles Beiwerk wegzulassen und nur diese ineinandergeschachtelten Themen-Zitate zu spielen, die Zwischenspiele aber vollstimmig, als seien es die Hauptteile. Das Ganze als Hör-Übung am Klavier. Spielen geht leichter als hören! Ach, und der mühsame Text über den Qawwali-Gesang, bzw. über die Problematik des mystischen Hintergrundes. Der Gesang stammt aus Schreinen wie denen, die oben zu sehen sind. Wer ihn erleben will, könnte sich den 27. April in der Alten Oper Frankfurt vormerken: HIER.

Ich erinnere mich gern an das Projekt EE2018, das zwar nicht gescheitert ist, aber auch nicht plangemäß weitergeht: die Bach-Fuge hat mich verleitet, einfach denselben Stoff weiterzuüben und zu beobachten, wie er sich kontinuierlich öffnet. Dabei die vorigen Stufen im Auge zu behalten: hier und hier .

Es handelt sich also um die Durchführungen IV und V, die Themeneinsätze sind durch T, S, A und B, also Tenor, Sopran, Alt, Bass in blau gekennzeichnet, wobei eben nur die Themen notiert sind, nicht die „begleitenden“ Stimmen, und wir beginnen erst ab Takt 70 , weil erst ab dort das Üben (Hören, Mitsingen) der Themen schwierig wird aufgrund der Engführung (plus Umkehrung bzw. Spiegelung). Nur die Zwischenspiele sind – gewissermaßen als Hauptsache – im vollen Satz ausnotiert und der Länge nach grün gekennzeichnet. (Die Fingersätze sind so notiert, wie sie im vollständigen Notensatz stehen, damit man nicht eine spieltechnisch abweichende Version einübt.)

Am Ende fehlt nur noch der Höhepunkt:

Habe ich genug getan? Karfreitag Haydn Duo E-dur (noch nicht geklärt, was das wirklich ist, dieses angebliche op. 109, ob vielleicht Bearbeitung, Verlag Litolff?). Besuch der Enkel, Fahrt nach Bonn.

Nein, es fehlt noch die theoretische Einordnung (das erst hieße EE2018 weitertreiben) des Buches von Coccia. Sie fehlt nur in dem Sinne, weil sie sich so gut in den Gesamtkontext (incl. Frühling und Weiterarbeit an der Eiche) einpassen ließe. Und allenthalben Anknüpfungspunkte liefert, z.B. wenn ich die Zeitschrift LANDLUST aufschlage, darin der Verweis auf Darwin, der Mitte des 19. Jahrhunderts gefolgert habe, dass sich „das Hirn der Pflanze in der Wurzelspitze“ befinden müsse:

Landlust siehe hier.

Landlust siehe hier.

Foto: Aaron Escobar 2007 (Wikimedia)

Foto: Aaron Escobar 2007 (Wikimedia)

Ich hatte weiter oben das Wort „Eintauchen“ fast zufällig gewählt und sehe erst allmählich, in welchem Maße es alles zusammenfließen lässt, was hier nebeneinander oder nacheinander steht. Ich lese mal hier, mal da, am Ende auch alle Anmerkungen, schließlich kapitelweise rückwärts und noch einmal kontinuierlich von A bis Z, überall verweilend, schreibe Musik! an den Rand und sehe auf der nächsten Seite dasselbe Wort Musik im Text auftauchen, und lediglich die Klammer hinter der lokalen Bestimmung in einem Raum „(zum Beispiel einem Club)“ sagt mir, dass der Autor nicht von meiner Musik spricht, Bach, aber … überflüssigerweise … in zufälliger Metaphorik (paradigmatisch) dann doch wieder:

Der Fisch ist damit nicht mehr nur eine der Etappen der Evolution der Lebewesen, sondern paradigmatisch für alle Lebewesen. Genauso darf das Meer nicht mehr lediglich als eine für bestimmte Lebewesen spezifische Umwelt betrachtet werden, sondern als Metapher der Welt an sich. Das In-der-Welt-Sein alles Lebendigen wäre demnach aus der Welterfahrung des Fischs heraus zu verstehen. Dieses In-der-Welt-Sein, das also auch unseres ist, ist immer ein Im-Meer-der-Welt-Sein. Es ist ein Form des Eintauchens. (S.47)

Die Welt als Eintauchen betrachtet, wirkt wie ein surreales kosmologisches Modell, und doch machen wir diese Erfahrung häufiger, als man meinen möchte. So erfahren wir die Welt des Fischs zum Beispiel jedes Mal, wenn wir Musik hören. Wenn wir das Universum, das uns umgibt, nicht ausgehend von dem Stück Wirklichkeit konstruieren, zu dem der Sehsinn uns Zugang gibt, sondern die Struktur der Welt von unserer musikalischen Erfahrung ableiten, dann müssen wir die Welt als etwas beschreiben, das nicht aus Objekten besteht, sondern aus Strömungen, die uns durchdringen, aus Wellen unterschiedlicher Intensität und in ständiger Bewegung. (S.49)

Quelle Emanuele Coccia: Die Wurzeln der Welt / Eine Philosophie der Pflanzen / Aus dem Französischen von Elsbeth Ranke / Carl Hanser Verlag München 2018.