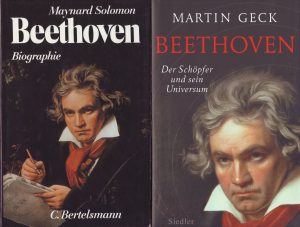

Möchte man’s glauben? Zwischen diesen Büchern liegen bald 40 Jahre. Aber was kann Beethoven dafür. Er schaut von der Missa Solemnis auf, 1820, zeitlos genialisch, zweifellos idealisiert, obwohl nach dem Leben gemalt und von Beethoven autorisiert. Eine Lithographie des Gemäldes (siehe hier) hat der Komponist handschriftlich seinem alten Freund Franz Wegeler gewidmet.

Das Originalgemälde war in Auftrag gegeben worden von den Eheleuten Franz und Antonie Brentano, denen Beethoven seit 1810 freundschaftlich verbunden waren. Und wo auch immer von der „Unsterblichen Geliebten“ die Rede ist, fällt auch der Name dieser Frau, den Beethoven in dem rätselhaften Liebesbrief vom 6./7. Juli 1812 allerdings nicht genannt hat, stattdessen: „Mein Engel, mein Alles, mein Ich“.

In beiden Büchern findet man ein Kapitel über dieses Geheimnis der Unsterblichen Geliebten. Bei Solomon ergibt sich eine detektivisch detaillierte Studie von 32 Seiten, Ergebnis: es kann nur Antonie gewesen sein. Während Martin Geck auf der ersten von 14 Seiten entscheidet:

Wir lassen den „Engel“ dort, wo er ist, nämlich im Reich des „Mythos Beethoven“, und fragen stattdessen nach der Essenz des Briefes.

Folgerichtig tendiert er dazu, die kryptischen Buchstaben, die in Beethovens Notizen für bestimmte Namen gesetzt sind, als bloße Chiffren zu betrachten. Bei dem A. (für Antonie?) könnte es sich auch um einen Schreibfehler des Kopisten handeln (das Original ist verschollen). Und dann:

Bereits 1807 war ihm in Baden bei Wien, „als die M. vorbejfuhr und es schien als blickte sie auf mich“, der Seufzer entfahren: „Nur liebe ja nur Sie vermag dir ein Glücklicheres leben zu geben – o Gott – laß mich sie – jene endlich finden – die mich in Tugend bestärkt – die mir erlaubt mein ist“. Immer wieder gibt es Hinderungsgründe, in diesem Fall mögen sie im Familienstand der im Wagen vorbeifahrenden Dame gelegen haben. Wer ist diese „M“? Man weiß es nicht und muss es auch nicht wissen: Der Buchstabe ist eine Chiffre für den schicksalhaften Mangel an geglückten Liebesbeziehungen. (Geck Seite 184)

Wie bitte? Maynard Solomon bezieht sich auf dieselbe Notiz und darüberhinaus auf eine vorhergehende mit dem Kürzel T., – der frühe Biograph Thayer erwähnt, dass es sich um die auch „Toni“ genannte Antonie Brentano gehandelt haben könne und bringt das mit dem Kürzel M. in Zusammenhang:

Thayer behauptet zwar nicht, „T“ und „M“ seien ein und dieselbe Person gewesen, er sagt nur, es könne so sein, und fährt fort: daß „der Anblick der M. eine halb geheilte Wunde wieder aufriss“. Diese bisher rätselhafte Passage bei Thayer wird kristallklar, wenn wir annehmen, „T“ sei Toni gewesen und „M“ ihre Tochter Maximiliane, deren Anblick 1817 (meinte Thayer) in Beethoven das Bild ihrer Mutter wieder aufsteigen ließ. (Solomon S. 204)

Das klingt zwar hier in meiner abkürzenden Wiedergabe recht umständlich, aber so mäandert zuweilen das Leben.

Und wenn Martin Geck glaubwürdig oder jedenfalls zitierenswert findet, dass die Anfangsphrase der Klaviersonate op.110 dem gesungenen Seufzer „Liebe Josephine“ entsprossen sein könnte (Geck Seite 188), anspielend auf Josephine Deym geb. Brunsvik, so scheint mir doch bemerkenswerter, dass die vorhergehende Sonate op.109 Maximiliane von Brentano gewidmet ist und von einem sehr, sehr merkwürdigen Widmungsbrief an die junge Frau bzw. deren Eltern begleitet wird. Und es mag wohl genügen, der genannten Josephine das Andante favori zuzugestehen, das zu ihrer Zeit und für sie komponiert wurde (nahe op. 53), während im Umfeld der Klaviersonate op.109 (für Maximiliane!) ein so gewaltiges Werk wie die Diabelli-Variationen ans Licht trat, ein Universum, das keiner anderen als – Antonie von Brentano, „Maxis“ Mutter, gewidmet ist.