Oder Phantasien?

Was aus Gelesenem nachwirkte.

Achtung: Bloß keine Transzendenz! Stichwort: Sirius.

Vogelflug und Parallelwelten: Paal 9 – wie ich plötzlich etwas ahnte…

bitte zur Erhellung anklicken!

bitte zur Erhellung anklicken!

So könnten Legenden entstehen: Imagination generiert Erscheinungen, ähnlich Oasen-Trugbildern. Reflexion löst sie auf. Lesestoff hilft. Wie auch hier oder hier.

* * *

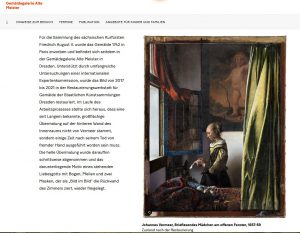

Seien wir ehrlich: das linke Bild (Zeitung, ganz oben), obwohl „leerer“ , fanden wir unvergleichlich anregender, die undefinierbar getönte Wand hinter der lesenden jungen Frau, – das Auge einladend zum freien Phantasieren, zumal wenn man von einem Liebesbrief ausgeht, den sie liest. Und nun? Hanno Rauterberg (Text hellgrün) schürt in seinem ZEIT-Artikel genau diese Assoziationen:

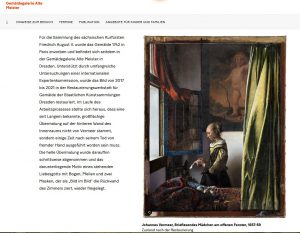

Sie steht dort, wie sie immer dastand, in sich selbst versunken. Nichts lenkt sie ab, für nichts hat sie Augen. Nicht für den dicken, sich ungebärdig aufwerfenden Teppich auf dem Tisch neben ihr. Nicht für den Obstteller, für die Pfirsiche, das Licht, das sich fängt in deren pelziger Haut. Auch sich selbst sieht sie nicht, wie sie sich spiegelt in den Scheiben des geöffneten Fensters. Diese Frau ist ganz bei sich und ist zugleich in weiter Ferne. Bei jenem Menschen, der ihr geschrieben hat. Einen Brief, der sie hinausträgt aus der Enge des Zimmers zu ihm.

So steht sie dort, und wir wiederum stehen vor ihr, tun es ihr gleich, versenken uns in das Bild, wie sie sich in den Brief versenkt, um die eigene Enge zurückzulassen. In dieser Kunst war stets viel Raum für innere Bilder, für das, was nur für den zu sehen ist, der die Augen niederschlägt wie sie, die Briefleserin. Nun aber das.

Was? Er wendet die Augen vom linken Bild (siehe hier im Blog ganz oben) zum rechten gleich daneben. Und wir erwarten ein ästhetisches Verdikt, aber so einfach läuft es nicht; diese Lehrstunde ist fabelhaft konstruiert:

Sie hat nach Jahrhunderten der Einsamkeit einen Mitbewohner bekommen, ein dralles Kerlchen, nackt obendrein, das in der Rechten einen Flitzebogen hält, als wäre er auf Wanderschaft. So betritt er forsch die Szene, und dass er die Stille, die schöne Innigkeit empfindlich stört, scheint ihm gerade recht zu sein. Der Briefleserin ist es offenkundig egal, die Glückliche. Uns jedoch drängt sich der Knabe auf, wir schauen ihn an, denn er schaut zurück. Und schon damit hat er dieses Bild verwandelt. Manche werden sagen: entstellt. Denn wie gesagt, es ist ein neuer Mitbewohner.

Bis hierher hat sich der Autor mit den beiden Erscheinungsweisen des Bildes beschäftigt, dem überlieferten und dem darunter verborgenen originalen, das wiederhergestellt worden ist. Wie mag der Entstehungsprozess verlaufen sein?

Gemalt hat das Bild von 1657 bis 1659 der berühmte Johannes Vermeer, da war er Mitte zwanzig, stand am Anfang seiner Laufbahn und wusste nicht recht, wie er sein Motiv ausgestalten sollte. Die Briefleserin scharf ins Profil rücken? Vielleicht einen Weinkelch am Bildrand platzieren? Er malte mal dieses, mal jenes und verbarg es wieder unter neuen Farbschichten. Auch der nackte Junge mit dem Bogen, dieses übergroße Bild im Bild, schien so eine Idee zu sein, die Vermeer erst großartig fand und dann verwarf. So wirkte es auf den Röntgenbildern, die vor ein paar Jahrzehnten entstanden: als wäre ihm der Amorknabe allzu banal vorgekommen. Weshalb sich Vermeer entschied, ihn hinter einer gemalten Putzwand zu verbergen. Doch so war es nicht. Nicht Vermeer, sondern ein späterer Besitzer des Bildes ließ den Liebesboten verschwinden, das kam zu Beginn einer gründlichen Restaurierung des Gemäldes vor drei Jahren heraus. Und also entschlossen sich die Dresdner Museumsleute, unterstützt von vielen Experten, zur „Befreiung des Bildes von seiner Entstellung“, wie sie es nennen.

Ist diese Freiheit nicht aber auch ein Verlust?

Ein hochinteressanter Fall! Zunächst einmal: gibt es keinen künstlerisch übergeordneten Punkt, – nur die Tatsache, dass es ein späterer Besitzer war, der sich als Übeltäter herausstellte. Aber wenn es Vermeer selbst gewesen wäre, – hätte man Gründe genug gefunden, seine Maßnahme wertvoll zu finden? Gibt es nicht auch künstlerische Aktionen, die zwar authentischen Ursprungs sind, die sich aber doch, vielleicht sogar aus späterer Einsicht des Künstlers, als fehlgeleitet erweisen könnten. Stellen wir uns vor, Bach hätte seine „Erbarme-dich“-Arie mit einem Mittelteil versehen, der im stärksten Kontrast zum Charakter des ganzen Stückes gestanden, z.B. ein freches Aufbegehren hätte hervortreten lassen? Undenkbar, sagen Sie? Und doch gibt es Größeres als die Einheit des Affektes. Man muss nur in der Gamben-Arie „Es ist vollbracht“ den Mittelteil „Der Held aus Juda siegt mit Macht“ betrachten. Diese beiden gegensätzlichen Aspekte gehören unauflösbar zusammen: „Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“ (1. Korinther 15)

Andererseits: was hat denn eine theologische Begründung mit der künstlerischen Stimmigkeit eines Werkes zu tun? Zwar sind die Bedingungen eines Bildes und die eines Musikstücks nicht gleichzusetzen. Trotzdem lohnt es sich, beides im Sinn zu behalten, wenn Rauterberg bei der Betrachtung des brieflesenden Mädchens am offenen Fenster fortfährt (und den Nagel auf den Kopf trifft):

Man will ja wissen: Was ist aus ihm geworden? Was bleibt von der Verhaltenheit des Bildes, von dem fein austarierten Wechselspiel der Gefühle, in dem das Abwesende anwesend sein darf und das Anwesende abwesend? Immerzu dröhnt es jetzt aus dem Hintergrund: Achtung, hier geht es um Liebe, um Liebe! Als hätte Vermeer, der Meister des Unbestimmten, so etwas nötig: eine mythologische Dreingabe, eine allegorische Lesehilfe, damit bloß keine Missverständnisse aufkommen.

(…)

So gesehen ist der wahre nicht der originale Vermeer, und der Lockenschopf, nach Jahrhunderten wieder zum Vorschein gebracht, sitzt der Briefleserin schlimm im Nacken – als Störenfried, den man rasch wieder wegmalen sollte.

Und doch stimmt natürlich, typisch Kunst, auch das Gegenteil. Ganz gleich, wie plump einem der Amor auch vorkommen mag, er legt etwas frei, was gerne übersehen wird. Man kann sogar sagen: Er zieht den Vorhang auf für eine zweite und dritte Bedeutungsschicht. Denn tut er das nicht wirklich? Wirkt es nicht so, als würde die feine grüne Gardine just in diesem Moment beiseitegeschoben, von ihm, dem nackten Jungen, der mit seiner Linken danach greift, damit wir das Kammerspiel der Briefleserin überhaupt erblicken können?

Schwer zu sagen, was es mit diesem Vorhang auf sich hat. Lappt er herüber zu uns, den Betrachtern? Legte es Vermeer darauf an, dass seine Kunst hinausragt in eine außerkünstlerische Wirklichkeit? Doppelt seltsam dann, wie es ausgerechnet dem Bild im Bild, dem Amor als Abgesandten der Metakunst gelingen sollte, diesen Vorhang zu unserer Wirklichkeit zu öffnen.

Ich versuche mir einen Reim daraus zu machen: wo befindet sich Rauterberg in Rückkopplung mit der gängigen Kunstästhetik, also anderen Interpretationen derselben Phänomene. Ich denke an die Funktion des Vorhangs in der „Sixtinischen Madonna“, bedeutet er, dass die „Welt“ der Dargestellten der einer Theaterbühne gleicht, deren Bretter bekanntlich die Welt bedeuten. Vom „Kammerspiel der Briefleserin“ war die Rede.

Ich denke an Vermeers anderes Bild, das berühmte „Mädchen mit dem Perlenhalsband“, gibt es dort auch solch einen Störfaktor? Ich meine: nicht unbedingt in Gestalt eines Bildes im Bild, aber in Gestalt eines symbolischen Zeichens, das dazugehört, wenn man die Vorstellungswelt der damaligen Zeit kennt: die Warnung vor der Eitelkeit. Und wenn ich der junge Maler wäre, würde man mir vielleicht sagen: das muss aber deutlicher herauskommen, dies schöne Mädchen sieht viel zu selbstzufrieden aus. Malen Sie bitte noch einen Teufel an die Wand!

Welches Bild? Dieses oder dieses oder dieses? Wie? An dieser Wand … hing ursprünglich noch eine Landkarte? (die wohl etwas zu weltläufig gewirkt hatte). Ich breche ab und setze pflichtschuldigst nur noch die Conclusio unter den schönen Bericht von Rauterbach, ohnehin hatte ich Abschnitte übersprungen:

Hier zeigt sich die Kunst des Johannes Vermeer: Sie weitet, was geschlossen schien. Sie spielt das Spiel der Entgrenzung. Bei diesem Maler verschwimmen die harten Konturen, und ebenso weicht die klare Linie zwischen dem, was greifbar ist, und dem Unfasslichen. Wie sich die Briefleserin im Fensterglas spiegelt, spiegelt sich die Kunst in der Kunst: als Vorspiegelung einer Vorspiegelung.

Besser also, man erwartet von Vermeer das Unerwartete. Dass beispielsweise ein Amor auftaucht, wo eben noch kein Amor war. Oder dass es einem plötzlich vorkommen will, als könnte es der Maler selbst sein, Vermeer, der einem auf diesem Gemälde als lockiger Knabe entgegenschaut, direkt ins Gesicht. Als sollte sein unverwandter Blick uns treffen wie der Pfeil des Amor. Vermeers Verführung ist jedenfalls schlecht zu entkommen, seine Kunst ist die des sanften Widerhakens.

Quelle DIE ZEIT 9. September 2021 Seite 69f Hanno Rauterberg: Erwartet das Unerwartbare Eine grandiose Ausstellung in Dresden feiert den Meister Johannes Vermeer und stößt eine handfeste Debatte an: Wurde der Meister des Unbestimmten bislang falsch verstanden?

* * *

Schläft ein Lied in allen Dingen,

Die da träumen fort und fort,

Und die Welt hebt an zu singen,

Triffst du nur das Zauberwort.

Jeder kennt dieses Gedicht von Joseph von Eichendorff, aber schon die Frage nach der Überschrift verläuft meist ergebnislos. „Wünschelrute“. Ein Gedanke für sich. Gewiss, dieses zwiespältige Ding schlägt aus, es reagiert, wie die Welt, die Menge der Dinge, wenn das Zauberwort getroffen wird. Gilt das auch für die Welt, die einem am Meer entgegentritt? Die überwältigende Masse des Wassers, das Rauschen und Dröhnen der Flut? Oder gilt es nur für die kleinen Dinge? Das Wort, das Singen und der Innenraum der Wirklichkeit. Und all das nur für Zartbesaitete?

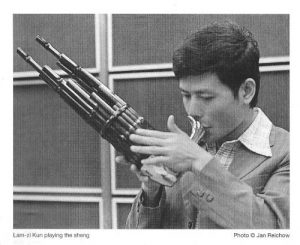

Aber wofür steht eigentlich das Wort der Erhabenheit? Das Erhabene (siehe dort Kant). Für alles, was unsere Fassungskraft übersteigt? Es gibt eine stille Kunst, die einen anrührt, und Kunst mit Überwältigungspotential, die mit der Wirklichkeit konkurriert und keine Ausweichmanöver zulässt. Keinen Fluchtweg. Ist es das, wovon ein Künstler träumt? Woran er arbeitet – mit Druckwerk und Röhren (Lessing) statt mit divinatorischer Fühlung und Balance.

Wie ich auf das Gedicht kam: ebenfalls in der ZEIT stand der interessante Bericht von Jens Jessen über das neue Romantik-Museum in Frankfurt, und da sind diese 4 Zeilen gewissermaßen emblematisch, eine Sachlage, die mich nicht mehr überrascht, seit ich Kluckhohn (s.Blog hier) gelesen habe, aber immer wieder gern rekapituliere. Und zugegeben – ich sehe dies zufällig im Zusammenhang mit dem SZ-Artikel über Stockhausen und seine improvisierten, grotesken Äußerungen zum 9/11 (habe ich diesen Gigantomanen nicht ohnehin für ein Spätprodukt der deutschen Romantik gehalten?):

Der erste Schock, den die Begegnung mit den Originaldichtern der Romantik auslöst, ist die hochgezüchtete Intellektualität, bedichtet die nach heutigen Vorstellungen ganz unromantische Neigung zu kalter Abstraktion und philosophischer Bewusstheit des Kunstmachens. Ein romantischer Autor bedichtet nicht seine Gefühle, sondern stellt Gefühle in der Dichtung her. Man kann das in der Asstellung recht gut sehen an einem spektakulären Manusakript Eichendorffs, in dem das berühmte Schläft ein Lied in allen Dingen nach und nach aus einem ganz anderen Gedichtherausgeschält wird, durch Streichungen, Verknappung, Vereinfachung.

Die vielbewunderte Schlichtheit ist das Ergebnis eines kalkulierten Prozesses, den Eichendorff am Rande des Blattes mit Kommentaren und Aufforderungen an sich selbst dokumentiert hat und der deutlich zeigt, dass hier kein Dichter im Schaffensrausch, sondern ein abgebrühter Profi am Werk war. Ähnliches lässt sich am Manuskript der Taugenichts-Novelle ablesen, auch hier schon gleich beim ersten Kapitel Arbeitshinweise und Überlegungen zur weiteren Konstruktion. Was am Ende vollendet naiv und natürlich klingt, ist nicht das Produkt eines naiven Dichters, ganz im Gegenteil. Das ist der bzweite Schock, den das Museum dem Jetztmenschen bereitet: der vollständige Mangel an Unschuld bei den romantischen Autoren. Ihr Ideal von Schönheit musste auch keineswegs wie bei Eichendorff auf Harmonie und Erlösung in der Poesie hinauslaufen. Es konnte auch im Kaputten, Abgründigen liegen. (…)

Befremdend einiges, etwa bei Clemens Brentano:

Brentano läutert sich übrigens auch nach seiner erzkatholischen Lebenswende nicht. Wie er der (angeblich) stigmatisierten Nonne Anna Katharina Emmerick über Jahre beisitzt, um ihre heiligen Visionen mitzuschreiben (in schließlich vier Bänden), ist an sich schon fragwürdig; noch fragwürdiger wird das fromme Unternehmen durch die Notizen, in denen Brentano seine Ermüdung und seine Verachtung für die verwirrte Frau niederlegte.

Das interaktive Kunstprojekt, wie man heute sagen würde, oder besser noch: die soziale Skultur, die Brentano mithilfe der Emmerick zu schaffen versuchte, ist an einer Wand zu bestaunen, an der die Blätter der Mitschrift hängen wie Votivbildchen.

Quelle DIE ZEIT (wie oben) Seite 78 Jens Jessen: Von den schönen Schrecken des Denkens / Frankfurt am Main bekommt ein Romantik-Museum! Den radikalen Ideen der Epoche verleiht es eine sinnliche Form.

Und schon bin ich bei Karlheinz Stockhausen, der für mich zu den Überwältigungskünstlern gehört, denen ich auszuweichen suche, seit ich ihm in der Hochschulzeit begegnete oder im Nachtstudio fasziniert lauschte. Ich habe Jahre später einen langen Abend aus „Licht“ erlebt, war auch beeindruckt, noch mehr allerdings als ich im Fernsehen sah, wie er seine Tochter bei einem seiner Klavierstücke unterrichtete: er war ein phantasievoller Musiker, aber leider ein abschreckender Esoteriker, dem man keine exkulpierende Naivität zubilligt wie etwa Bruckner. Es passt allerdings zum Zeitgeist, dass man ihn heute unweigerlich in erster Linie mit dem spektakulärsten aller Verbrechen „9/11“ assoziiert. Und wenn man seine verbalen Impressionen wiederliest – auch die abschwächend gemeinten – wirken sie ebenso abstoßend wie damals.

Wie gut, einen Artikel darüber zu lesen wie den von Thomas Steinfeld in der Süddeutschen, und auch er denkt an die Visionen der Romantik:

Selbstverständlich sprach Karlheinz Stockhausen, als er über die Anschläge des 11. September redete, als Nachfolger aller romantischen Künstler, Fanatiker alle miteinander, die in der Kunst die höchste und ausschließliche Form des Lebens erkannt zu haben glaubten. Und selbstverständlich hielt er sich selbst längst für einen Bürger des Planeten Sirius, auf dem es prinzipiell geistig zugehe und es keinen Unterschied mehr zwischen Künstler und Publikum gebe. Dennoch merkte er, während er in der Hamburger Pressekonferenz vor Journalisten saß und immer weiter sprach, über Grenzüberschreitungen und verlorene Sicherheiten, dass er in seinen Äußerungen über die Angriffe in New York eine Dummheit begangen hatte. Er hielt inne: „Ist das nicht ungeheuerlich, was mir da eingefallen ist auf einmal?“, rief er in die Runde. „Ist ja irre. Schreibt nicht ausgerechnet das, was ich da zum Schluss gesagt habe. Das muss ja nicht alles gleich multipliziert werden, ist ja blöd.“

Der Künstler widerrief mit dem Hinweis, er habe während der Pressekonferenz über oder gar selbst als Luzifer gesprochen. Stockhausens Ruf jedoch war dauerhaft beschädigt.

Quelle Süddeutsche Zeitung 9. September 2021 Seite 9 „Ist das nicht ungeheuerlich?“ Der Komponist Karlheinz Stockhausen nannte die Anschläge des 11. September ein Kunstwerk. Warum? / Von Thomas Steinfeld

Was man an Stockhausens Aussagen unverzeihlich finden kann, liegt einmal am Zeitpunkt, an dem er sie tätigte: 5 Tage nach dem 11. September, er traf sie nicht spontan, sondern nach ausreichend Bedenkzeit: er hat auf die nachgereichten Fernsehbilder reagiert und war von ihrer ästhetisch-funktionalen Wirkung überwältigt, als einer der gern Ähnliches bewirkt hätte, als Geist unter Geistern, aus größtmöglicher Entfernung, jedoch als Adressat, als Konsument einer Vision, oder als einer, der sie inszeniert oder ausgelöst haben könnte, als omnipotenter Macher. Eine auf bloße Bilder reduzierte Realität und deren Zusammenbruch, vor einem stahlblauen Himmel, der für Ewigkeit und Kosmos steht, – in blauer Ferne auch: das zuschauende eigene Ich. Vorsichtigerweise als Plural: wir Komponisten, und noch vorsichtiger: „dagegen sind wir gar nichts“ . Ein religiöser Topos. Er bat die Anwesenden, für einen Augenblick das „Gehirn umzustellen“. Ein technologischer Topos. (Bitte gehen Sie doch an den Anfang dieses Blogbeitrags, klicken Sie auf das SZ-Feuilleton, vergrößern Sie und lesen Sie … es ist ja unglaublich.)

Ich erinnere mich an kleine Szenen in der Kantine (genannt Mensa) der Musikhochschule Köln, Bernd Alois Zimmermann hätte mit suchendem Blick im Türrahmen stehen können, auch Stockhausen mit eher prophetischem Blick. Hier brüllendes Gelächter vom Sängertisch, dort verklemmt-locker diskutierende Schulmusiker, einer zeigte mir in den Tagebüchern von Max Frisch einen Passus, wie im Krieg die Entscheidungen leichter fallen, im Flugzeug, wenn man in großer Höhe Bomben auslöst, die winzige Zielflecken in der Tiefe treffen werden. Ich dachte an Musils Erzählung vom „Fliegerpfeil“, dessen Sirren man dort unten wahrnimmt, kurz bevor er sich in den Boden bohrt, oder in den Kameraden, etwas Mystisches, solange man nicht selber stirbt.

SZ-Zitat 9 Sept 2021

SZ-Zitat 9 Sept 2021

Ja, die Wirkmächtigkeit der Bilder und vielleicht der Neid des Musikers, der eigentlich etwa so über sich hinauswachsen möchte, hinaus aus dem engen Erdenkreis: „Ist das nicht ungeheuerlich, was mir da eingefallen ist auf einmal?“

Der Glaube an ungeheuerliche Ideen und an deren „Wirkmächtigkeit“ kann gern ins Verderben führen. Eine ganz normale Tageszeitung dagegen scheint manchmal – anders als zu Karl Kraus‘ Zeiten – genügend Ideenpotential für Wochen zu enthalten. Man lese nur weiter auf derselben Seite:

Zu dumm für das Chaos Künstliche Intelligenz überlässt nichts dem Zufall. Darum ist der Mensch überlegen, sagt Gaspard Koenig. (Siehe auch hier). Von Nils Minkmar.

Und darüber ein Bild, das in der Blog-Wiedergabe (also hier ganz oben, „Feuilleton“) zu erahnen ist. Darunter der Text: „Nur keine Angst vor dem humanoiden Roboter. Die vielen Tausend Abwägungen, die der Mensch jeden Tag trifft, bekommt er nicht hin.“

Sehr lesenswert. Letzter Satz (des Autors Nils Minkmar):

Koenig weist nach, dass es die Fehler sind, die falschen Einschätzungen und Irrwege, die das Leben interessant machen. Wenn wir alle Aspekte unseres Lebens permanent optimieren, verpassen wir es.

Interessant… (ist wohl nicht das richtige Wort?)…

Zugang HIER

Zugang HIER

und weiter hier…

und weiter hier…