Bonn HIER

Lesen HIER

Wikipedia HIER

Eine Riesenanregung! Erstens die musikalische Qualität der Aufführung, zweitens der faszinierende Komponist Othmar Schoeck, drittens die erneute Kleist-Irritation, ein so unblutiger Verlauf, nichts als drei, vier Pistolenschüsse, so wenig von seiner Sprache, was wollte er überhaupt s a g e n ?

Kein Schock. Ein sympathisches Gespräch. Wie üblich der Eindruck: man hätte das Programmheft v o r h e r im Internet lesen müssen (können). Überhaupt: „hätte“. Man hätte die Aufführung zweimal sehen müssen. Mindestens. (Es war aber die letzte Aufführung.)

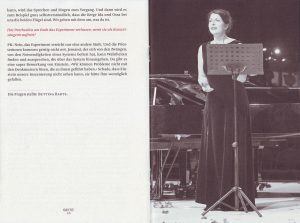

Quelle: Theater Bonn Programmheft Penthesilea Redaktion: Bettina Barta

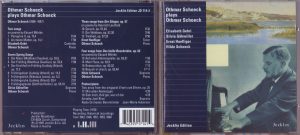

SCHOECK Nachholbedarf – z.B. das Violinkonzert, gespielt von Stefi Geyer, dieselbe Geigerin die ihren Verehrer Bartók (Deux Portraits) einst abgewiesen hatte. Stand 1947.

Die blutige Szene in meinem Kleist-Band (um 1970):

Zur Kleist-Interpetation: mir scheint, was in aller Kürze das beste ist, was dazu geschrieben worden ist, steht bei Rüdiger Safranski in dem Buch: Wieviel Wahrheit braucht der Mensch?

Kein anderer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts hat so lustvoll den Akt des Tötens dargestellt wie Kleist. Das gilt für die Schlußszene der „Penthesilea“, wo die Amazonenkönigin den geliebten Achill, nachdem sie ihn im Kampf getötet hat, mit den Zähnen zerfleischt. Das gilt für die Schilderung des Massakers im „Erdbeben von Chile“: (…).

In den Imaginationen seiner Dichtung hat Kleist die Utopien der Versöhnung von Innen und Außen gestaltet, wie etwa im „Käthchen von Heilbronn“ oder im „Amphitryon“; er hat nicht nur, wie in der „Marquise von O.“, die „schöne Anstrengung“ beschrieben, die einen mit sich selbst bekannt macht und Kraft zur sanften Selbstbehauptung gegen eine ganz feindliche und von aberwitzigen Zufällen beherrschten Welt gibt; er hat nicht nur der schwärmerischen Todessehnsucht Ausdruck gegeben – er hat auch seinen Tötungsphantasien, die aus der Verfeindung nicht nur mit dieser oder jener Wirklichkeit, sondern am Ende aus der Verfeindung mit der Wirklichkeit überhaupt herrühren. Die Wirklichkeit gibt ihm keinen Halt mehr, und wenn er sich nicht in die Gestalten seiner Einbildungskraft hineinlegt, so gähnt ihn draußen und drinnen eine entsetzliche Leere an.

Wenige Wochen vor seinem Tode schreibt er an Marie von Kleist: „So geschäftig dem weißen Papier gegenüber meine Einbildung ist, und so bestimmt im Umriß und Farbe die Gestalten sind, die sie alsdann hervorbringt, so schwer, ja ordentlich schmerzhaft ist es mir, mir das, was wirklich ist, vorzustellen.“

Das Ende naht, als Kleist befürchten muß, daß ihm als Dichter nichts mehr einfällt, daß auch die Einbildungskraft, dieser letzte Halt, versiegen könnte. Von diesem Augenblick an sucht Kleist in den Berliner Salons nach einer Frau, die mit ihm zusammen in den Tod gehen will. Man muß genau sein: Kleist hat nach einer Frau gesucht, die sich von ihm töten läßt, ehe er selbst Hand an sich legt. Als er schließlich in Henriette Vogel diese Person gefunden hat, schreibt er triumphierend an Marie von Kleist (an die er zuvor dasselbe Ansinnen gestellt hatte): er habe eine Freundin gefunden, „die mir unerhörte Lust gewährt, sich … so leicht aus einer ganz wunschlosen Lage, wie ein Veilchen aus einer Wiese, herausheben zu lassen“.

Quelle Rüdiger Safranski: Wieviel Wahrheit braucht der Mensch? Über das Denkbare und das Lebbare / Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt am Main 2005 (Carl Hanser 1990) Seite 47f.

Ich finde, man muss das wissen und Kleist durchaus nicht als „bloßen“ Klassiker und auch nicht nur als Mann seiner Zeit sehen. Sein Napoleon ist unser Hitler, mit allen gedanklichen Komplikationen, die sich daraus ergeben.

Man muss auch das Ende der Geschichte kennen:

Er stellt sich vor, wie sein Tod auf die Freunde wirken wird. An Marie von Kleist schreibt er: „Erst, wenn ich tot sein werde, kann ich mir denken, daß sie mit dem vollen Gefühl ihrer Freundschaft zu mir zurückkehren werden.“ Er stellt sich auch genußvoll vor, wie die Angehörigen trauern werden. Mit Henriette zusammen stellt er sich vor, wie man sie finden wird, „auf dem Wege nach Potsdam, in einem sehr unbeholfenen Zustande, indem wir erschossen da liegen …“

Die letzten Augenblicke sind so beschwingt, weil in ihnen die Einbildungskraft Regie führt. Sie hat die absolute Macht ergriffen, ist stärker als jene „erdhafte“ Wirklichkeit in uns, die nicht sterben will.

Aber sie verlangt nach beglaubigenden Zuschauern. Abwesenden Zuschauern: deshalb die zahlreichen Abschiedsbriefe, die die Adressaten gewissermaßen zu Zeugen machen. Anwesende Zuschauer: deshalb richten es die beiden so ein, daß sie fast unter den Augen ihrer Wirtsleute in den Tod gehen.

Es folgt die Schilderung des Doppelselbstmords am 20. November 1811 in unmittelbarer Nähe des Gasthauses.

Dieses Schlußtableau ist Kleists letztes Werk. Es ist ein Werk, das zugleich ganz innerlich und ganz äußerlich ist. Es ist innerlich, denn im Sterben will Kleist auf eine nicht mehr überbietbare Weise zu sich selbst kommen. Die Macht des Äußeren ist gebrochen, weil er sich selbst den Tod gibt. Zugleich aber triumphiert die Macht des Äußeren. Denn was vom ‚Verfasser‘ dieses letzten Werkes, der Inszenierung des Selbstmordes, übrigbleibt, wird zur Beute der Obduktionsärzte. (…)

Quelle Safranski a.a.O. Seite 49 f.