Demokratisches aus der Zeitung

Im wirklichen Leben sieht man zum Beispiel einem kleinen Jungen zu, der immer wieder die von ihm aus Erdreich geformten Klößchen zählt, die Menge imponiert ihm. Eine Urlauberin nachahmend, zählt er laut: … 27, 28, 29, 91, 92, 93, 94 … eine eigenwillige Folge, am Ende hat er sie alle, wohl 136 an der Zahl, mit seiner Schubkarre in Sicherheit gebracht. Gleicht er nicht dem Prometheus, der Menschen aus Lehm formt? Wenig später wandern sie alle den Pfad des Lebens hinauf…

Bitte erraten Sie, zu welchem Thema die folgenden, wie ich meine, allgemeingültigen Sätze möglicherweise passen. (Aber schauen Sie nicht heimlich in die Quellenangabe!)

ZITAT

In Wirklichkeit nützt es in der außerordentlichen Notlage nichts, die Mehrheitsmeinung zu kennen – wie es denn über die Geltung von Normen weder etwas aussagt noch an sie rührt, wenn man sie zum Gegenstand einer demoskopischen Befragung macht. Die Moral der freiheitlichen Gesellschaft ist aus guten Gründen nicht festgelegt und bleibt im Einzelfall konflikthaft, sie ist in manchen Lagen eindeutig, in anderen nur hinter einer Pluralität von Diskursen zu erahnen. Dagegen eine authentische und deswegen verbindliche Posititon zu unterstellen, den wahren Willen der Gesellschaft, simuliert eine Außen- oder Beobachterposition, die es nicht gibt, höchstens auf dem unironischen Theater.

Quelle DIE ZEIT 17. September 2020 Seite 57 / Thomas E. Schmidt: Der Wahr-Sager Was macht den sagenhaften Erfolg des Schriftstellers Ferdinand von Schirach aus?

Es ist also der, bei dessen Bühnenstücken, die mit einer ungelösten Problemstellung enden, schließlich noch eine eine Publikumsbefragung erfolgt. Was ist von einem solchen Ergebnis zu erhalten? Falls ich eine feste Meinung gefasst und kundgetan habe, möchte ich gewiss nicht überstimmt und ins Unrecht gesetzt werden. Oder aber ich bin erleichtert, dass die Meinung, die mir zwangsläufig schien, auch weiterhin in Frage gestellt bleiben darf. Gut, mir war es interessant, etwas Detailliertes über die Technik des Schriftstellers zu erfahren. Dann aber auch wieder das Abrücken von seinem Verfahren:

Augenscheinlich möchte aber der Autor kein Guru werden, so wenig, wie er die exaltierte Inszenierung eines Michel Houellebecq nötig hat. Eine feine Distanz trennt ihn auch von seinen Lesern. Die zürnen über die Leitartikel, er sitzt im Café und feilt an einem Satz. Sie stopfen sich mit Nahrungsergänzungsmitteln voll, er raucht. Ein stolzer und kluger Herr ist das, ein Wiederkehrer aus Zeiten, als das Dichten noch geholfen hat und Kultur etwas galt. Das ist es, was heute den Respekt macht: kein Böhmermann sein, sondern ein Thielemann.

Bleibt das Talmihafte daran. (…)

Wie bitte? Was meint der Kritiker? Vielleicht das, was mir in Talkshows eher als eine etwas tüddelig-suchende Ernsthaftigkeit erschien? Ehrenwert, weil er nicht wie andere Diskutanten aufs verkünderhaft klar Übermittelbare setzte? Nein, wohl nicht. Es geht hier um das Geschriebene, das ich nicht kenne.

Seine Bücher schwächeln, weil sie so heillos unterliterarisch sind. Von Schirach erzählt vom Wahren, aber nicht vom Wahrscheinlichen, will sagen, da bleibt bei aller Detailtreue und Beobachtungslust ein bohrender Mangel an Psychologie, an Lebenskomplexität, die wiederum Fantasie und eine bestimmte Darstellungskraft benötigt, wenn sie zur Wirkung kommen soll.

Stattdessen: hohe Emotionalisierung und Zuspitzung auf die vom Leser freizulegende Botschaft. Literatur macht die Welt noch komplizierter, als sie ohnehin ist, sie spielt mit allerlei Ambivalenzen und zwingt dazu, die auch auszuhalten. Von Schirachs Bücher hingegen streben aus der Mehrdeutigkeit heraus, sie rufen zur Entscheidung auf und wollen auf den Punkt der Klarheit kommen – hinter dem die Wirrnisse der gesellschaftlichen Auseinandersetzung anfangen. Kein Bedürfnis ist zu erkennen, aus dieser hochkulturellen Simulation die Luft zu lassen.

Ich bin heilfroh dergleichen zu lesen und bin so frei, es auf die Kunst überhaupt zu beziehen. Ich brauche eigentlich die abschließenden Sätze nicht mehr, um aktiviert zu bleiben. Oder doch diese noch:

Ferdinand von Schirach ist jene intellektuelle Autorität, die sich ein übrig gebliebenes deutsches Bildungsbürgertum aufgerichtet hat, das an der medialen Wirklichkeitsdarstellung und am selbstzufriedenen Kulturbetrieb müde wird. Jenseits dessen liegt das goldene Wort, das theatralische Nach- und Tiefdenken. Ob die Müdigkeit zu Recht besteht, gut oder schlecht ist, wird keine Abstimmung entscheiden. (…)

Der Zeitpunkt zu fragen: wer ist Thomas E. Schmidt? Ein Philosoph und Journalist (da das manchmal auch zusammengeht), siehe hier, seine Thesen zum Theater (1995 !) interessierten mich, daher noch dieser Link: Corona und Theater (Michael Isenberg 2020) hier.

* * *

Ein anderer Artikel hat sich in der Nachwirkung bei mir an den oben zitierten angeschlossen, und ich bin gespannt, ob sich am Ende ein sinnvoller Zusammenhang ergibt. Eine Folge hat sich bereits ergeben, der zitierte Aufsatz von Jürgen Habermas, von dem insinuiert wird, man brauche den Text nur „hervorzuholen“, ist bereits via Buchhandlung Jahn auf dem Weg zu mir nach Hause, eingeschlossen übrigens in ein Buch von Charles Taylor: „Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung „.

ZITAT

Moderne Verfassungen, heißt es in einem Aufsatz von Jürgen Habermas, verdankten sich „der vernunftrechtlichen Idee, dass sich Bürger aus eigenem Entschluss zu einer Gemeinschaft freier und gleicher Rechtsgenossen zusammenschließen.“ Doch so populär, wie diese Idee nach wie vor ist, so groß scheint gegenwärtig auch das Ungenügen zu sein, das sie seit geraumer Zeit auslöst. Dieses Ungenügen ist offenbar nicht darauf zurückzuführen, dass manche Bürger, wie in früheren Tagen, eine grundsätzlich andere gesellschaftliche Ordnung im Sinn hätten. Vielmehr wollen sie in anderer Weise an der bestehenden Ordnung teilhaben, als es bisher der Fall ist.

Den jeweiligen „Aktoren“ gehe es darum, eine prinzipiell verbürgte „Ebenbürtigkeit ihrer Kulturen“ einzuklagen, meint Habermas. Deshalb träten sie nicht als „individuelle Rechtspersonen“, sondern als Kollektive auf. Zu ihnen gehörten die Frauen, ethnische oder kulturelle Minderheiten, die Hinterbliebenen des Kolonialismus. Man könnte die immer vielfältiger werdenden Minderheiten der sexuellen Orientierung hinzufügen sowie zuletzt, zumindest dem eigenen Selbstverständnis nach, nicht wenige Ostdeutsche. Die Liste der potentiellen Kollektive ist unendlich, und so weit auseinander ihre Anliegen im Einzelnen liegen mögen, so sehr ist ihnen doch ein Motiv gemeinsam: die Überzeugung, dass jene angebliche „Gemeinschaft freier und gleicher Rechtsgenossen“ tatsächlich in Täter und Opfer auseinanderfällt. Zwischen ihnen soll kein Argument vermitteln können.

Jürgen Habermas gab seinem Aufsatz 2009 den Titel „Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat“. Es lohnt sich, den Text hervorzuholen, weil sich an ihm einige der zentralen Veränderungen festmachen lassen, die seitdem nicht nur die deutsche Gesellschaft bewegen. Denn was sind „Anerkennungskämpfe“? Auseinandersetzungen um formale Gleichheit, möchte man annehmen. Mit dem Erwerb von Anerkennung, also etwas stets Abstraktem, mag dabei die Hoffnung verbunden sein, auch mit der faktischen Benachteiligung oder gar der gewaltsamen Zurücksetzung möge es irgendwann ein Ende nehmen. Ob dieses Ende dann tatsächlich eintritt, ist allerdings nicht gewiss. Zu Recht weist Jürgen Habermas darauf hin, dass eine nur „teilweise durchgesetzte formale Gleichstellung“ die tatsächliche Benachteiligung um so deutlicher hervortreten lasse. Belege finden sich überall, etwa in der Geschichte der Frauenbewegung.

Gewiss hingegen ist, dass mit dem Verlangen nach Anerkennung die Instanz bestätigt wird, die „vernunftrechtliche Ideen“ in geltendes Recht überträgt, also der Staat.

Quelle Süddeutsche Zeitung 23. September 2020 Seite 9 / Thomas Steinfeld: Vom Ende der Dialoge / Die Protestbewegungen der Gegenwart wollen gleichzeitig Widerstand und herrschende Macht sein, Kläger und Richter. Dabei entstehen Widersprüche, die jede Debatte unmöglich machen

ZITAT aus dem Vorwort des Buches von Taylor, in dem sich der zitierte Essay von Habermas befindet:

Analog dazu hat man in bezug auf die Schwarzen behauptet, die weiße Gesellschaft habe ihnen über viele Generationen hinweg ein erniedrigendes Bild ihrer selbst zurückgespiegelt, ein Bild, das sich manche von ihnen zu eigen gemacht haben. Die Verachtung des eigenen Selbst sei schließlich zu einem der mächtigsten Werkzeuge ihrer Unterdrückung geworden. Die erste Aufgabe bestehe also darin, sich dieser aufgezwungenen, destruktiven Identität zu entledigen. In jüngster Zeit hat man diese These auf autochthone und kolonisierte Völker ausgeweitet. Die Europäer hätten seit 1492 ein Bild auf diese Völker projiziert, das sie als minderwertig und »unzivilisiert« erscheinen lasse, und als Eroberer hätten die Europäer den Unterworfenen dieses Bild oft genug aufgezwungen. In der Gestalt Calibans hat man eine Verkörperung dieses von Verachtung für die Ureinwohner der Neuen Welt erfüllten Porträts erkannt. So gesehen, zeugt Nicht-Anerkennung oder Verkennung des anderen nicht bloß von einem Mangel an gebührendem Respekt. Sie kann auch schmerzhafte Wunden hinterlassen, sie kann ihren Opfern einen lähmenden Selbsthaß aufbürden. An-erkennung ist nicht bloß ein Ausdruck von Höflichkeit, den wir den Menschen schuldig sind. Das Verlangen nach Anerkennung ist vielmehr ein menschliches Grundbedürfnis.

Überrascht es uns, dass bei solchen Abhandlungen Merksätze herauskommen, die heute jeder glaubt aus dem Stegreif formulieren zu können? Das will man nicht hören.

Gerade mit den Leuten, die sagen: „das wird man doch noch sagen dürfen!“, so heißt es, soll man den Dialog suchen. (Aber wenn sie einen schon vorher niederschreien? Soll man lieber etwas sagen oder ebenso schreien und die Leute dann darüber abstimmen lassen?)

Oben bei Thomas E. Schmidt war ja sogar von „einer Pluralität von Diskursen“ die Rede. Die „Leute“ aber wollen nichts von Dialog hören, erst recht nichts von einer Pluralität (außer der eigenen), und deshalb ist es wichtig zu wissen, was eigentlich passiert ist. Und davon handelt Steinfelds Artikel, wie der Titel schon sagt, allerdings nur „Vom Ende der Dialoge“.

Ein Faktum würde ich allerdings undiskutiert lassen: es gehört nicht zur beklagenswerten Einschränkung unserer Freiheit, dass bestimmte verbale Injurien unter Strafe stehen, von unflätigen Beleidigungen bis zur Volksverhetzung, von Diffamierung bis Holocaustleugnung. Damit wird ein Dialog von vornherein ausgeschlossen, genauso, wie man einen ernsthaften Kontaktversuch normalerweise nicht durch einen Messerstich ausdrückt. Allerdings erinnere ich mich, dass geistig zurückgebliebene Jugendliche versuchen, durch rüpelhaftes Benehmen auf sich aufmerksam zu machen. „Sie geben nur Zeichen“. Aber muss ich mich dann eilends zum geschickten Erzieher berufen fühlen? Vielleicht gibt’s dann nur was „auf die Schnauze“. (Nach dem schon sprichwörtlichen „Kuckstu“.) In jedem Fall interessieren mich sorgfältige Analysen des Sachverhalts:

ZITAT

Zumindest ein Teil der gesellschaftlichen Konflikte, die man vor gut zehn Jahren vielleicht unter der Rubrik „Anerkennungskämpfe“ hätte erfassen können, scheint mittlerweise einen anderen Charakter angenommen zu haben- Wenn Demonstranten, die Opfer einer von Staats wegen betriebenen Verschwörung gegen die eigene Bevölkerung zu sein wähnen, mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ die Stufen des Reichstagsgebäudes erklimmen, ist damit kein Verlangen nach Anerkennung verbunden. Sie bitten nicht um Berücksichtigung. Vielmehr geht es ihnen um eine Art Hegemonie. Die Demonstranten inszenieren sich selbst als Souverän, daher die Aggressivität, die Frakturschrift und die Flagge einer untergegangenen Nation, so absurd die Darbietung auch sein mag.

(…) [es folgt hier die Darstellung der geheuchelten Dialogbereitschaft von oben, die es eben auch gibt]

Die Kündigung der „vernunftrechtlichen Idee“ von der „Gemeinschaft freier und gleicher Rechtsgenossen“ mag sich, neben anderem, aus der Enttäuschung speisen, die aus dem notwendigen Scheitern der Dialoge hervorging. Anstatt nun aber im Dialog eine Technik zu erkennen, mit der es sich auf scheinbar milde Weise herrschen lässt, sehen sich die Opferkollektive um den Ertrag ihrer Anstrengungen betrogen. In der Folge stellen sie zwar Ansprüche an den Staat, wollen sich aber weder von der Exekutive noch von der Jurisdiktion etwas sagen lassen. Stattdessen wollen sie als Partei und Souverän zugleich auftreten, als Kläger und Richter, als Widerstand und herrschende Macht (…). (…) Man klagt das Recht ein, ist aber im Grunde stets bereit, sich darüber hinwegzusetzen.

Das beste Beispiel für einen solchen, ebenso offensichtlichen wie nicht zur Kenntnis genommenen inneren Widerspruch ist die nun schon seit Jahren zirkulierende Formel vom „Gesinnungskorridor“, in dem nach Ansicht nationalkonservativer Intellektueller geregelt wird, was in einer demokratischen Öffentlichkeit gesagt werden darf und was nicht. Sie erweckt den Anschein, bestimmte Ansichten unterlägen einer inoffiziellen Zensur. Der Selbstwiderspruch, dass die öffentliche Rede von Redeverboten ebenfalls eine Rede ist (mit dem Unterschied, dass man dabei nicht über Außersprachliches redet, sondern über das Reden selbst), kann dieser Vorstellung nichts anhaben: Denn längst hat die Suche nach Schuldigen das Suchen nach Gründen ersetzt (das ist nicht nur unter Opferkollektiven so, sondern fast überall), weshalb sich Fakten in Interessen und Diskussionen in Tribunale verwandeln. (…)

Gemeinsam ist den Opferkollektiven, dass aus ihnen ein verletztes Bewusstsein von Gerechtigkeit spricht. Dieses Bewusstsein ist mit dem Rechtsbewusstsein nicht zu verwechseln. Denn das Recht ist kodifiziert. Es soll einander widersprechende Interessen abgleichen. Aus der Perspektive des Opfers kann deswegen kein Recht gesprochen werden, weil sie nicht auf den Ausgleich, sondern auf die Durchsetzung zielt, in den vorhandenen Strukturen. Deswegen fallen die Urteile so hart aus. Deshalb will aber auch keine dieser Initiativen mit der gesellschaftlichen Ordnung brechen. Alles soll so sein, wie es war und ist, nur ganz anders und zum eigenen Vorteil.

So endet der Artikel von Thomas Steinfeld „Vom Ende der Dialoge“ in der Süddeutschen Zeitung; leider ist er dort nur hinter einer Bezahlschranke abzurufen, nämlich hier.

Für mich ging es so nicht ganz befriedigend aus, weil nicht weiter in Betracht gezogen wird, dass die Opferkollektive durchaus eine Veränderung der vorhandenen Strukturen erwarten, einen Aufstand oder einen sukzessiven Machtzuwachs aller irgendwie Unzufriedenen. Warum soll man damit rechnen, dass wirklich keine dieser Initiativen mit der gesellschaftlichen Ordnung brechen wird. Sie könnten sich sogar allesamt unter der Fahne eines Populisten versammeln, sofern nur dessen Formeln die internen Differenzen der partikularen Kollektive verdecken.

Wie erwähnt: zuhaus werde ich den Originaltext von Habermas vorfinden und ernsthaft zurate ziehen, der übrigens – wenn ich recht sehe – nicht aus dem Jahr 2009 stammt, sondern schon 1993 mitsamt dem Taylor-Buch bei S.Fischer veröffentlicht worden ist.

Fotos: E.Reichow

Nachbemerkung Solingen 5. Oktober 2020

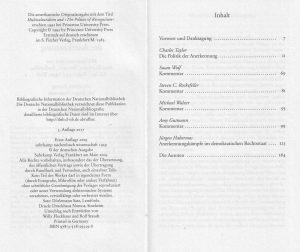

In der Tat, das Taylor-Buch ist jetzt in meiner Hand, und ich habe größere Lust, es zu lesen, statt der Frage des Erscheinungsjahres mit oder ohne den Habermas-Essay zu recherchieren. Da stimmt jedenfalls etwas nicht: dass es 1983 erstmals auf deutsch erschienen sein soll, während die amerikanische Originalausgabe bei Princeton University Press 1992 veröffentlicht worden sein soll. Keines der zitierten Werke, die in den Anmerkungen zu Taylor oder Habermas aufgeführt sind, ist später als 1993 entstanden. In wissenschaftlichen Publikationen sehe ich folgende Quellenangabe: C. Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Mit einem Beitrag von Jürgen Habermas. Hg.: Amy Gutman. Frankfurt a. M. 1997. (Wahrscheinlich handelt es sich um die gebundene Ausgabe vor dem 2009 veröffentlichten Suhrkamp Taschenbuch.)

Hier ist die Titelseite mit den entsprechenden Angaben: