Ein Kritiker ist ein Beurteiler, nicht zwingend ein „kritischer“; er kann auch Lobredner sein, sogar mit übervollem Herzen. Der Eindruck eines Klavierabends kann ihn also durchaus zu hymnischen oder poetischen Reaktionen führen, etwa so:

Der Zauber wirkt vom ersten Ton an. Der Zauber dieses nie aufdringlichen Klaviertons, der in eine frühromantische Geisterwelt versetzt, in eine warme Vollmondnacht.

Aber Vorsicht: nie im Leben wäre ich doch darauf gekommen, dass hier von Bachs Französischer Suite VI in E-Dur die Rede ist, ein Stück, das aus Sechzehntel-Ketten der rechten Hand besteht und einem in Achteln schreitenden Bass in der linken. Gewiss, das Werk ist damit nicht annähernd umrissen, aber noch viel weniger durch die Assoziation einer Vollmondnacht, egal wie sanft die Klaviertöne dahingeperlt sein mögen. Gut, wohl mit Bedacht wird dies Eingangswerk erst viel später benannt. Zunächst wird ein anderes Phänomen gekennzeichnet, das noch schwerer zu fassen ist als die Bachsche Geisterwelt:

Murray Perahia humanisiert wie niemand sonst die Musik. Er ist der einzige Klaviergroßmeister, bei dem dieser völlig aus der Zeit gefallenen Begriff keine Worthülse ist.

Der Einzige! Was soll das heißen: wenn für Menschen gemachte und zu ihnen sprechende Musik „humanisiert“ wird?

Humanisieren meint bei Perahia, dass er die Meisterwerke von Johann Sebastian Bach bis Johannes Brahms immer so spielt, dass jeder mühelos und stets mit Vergnügen die kompositorischen Prozesse verfolgen kann. Perahia macht die Logik der Stücke erlebbar, und nicht nur die der einzelnen Sätze. Bei ihm, und das können nur wenige, werden ganze Zyklen als zwingend schlüssig erfahrbar.

Aber ist das nicht die selbstverständlichste Aufgabe der Interpretation? Andererseits durchaus nicht von jedem mühelos und stets mit Vergnügen rezipierbar. Muss man dazu Humanisieren sagen, wenn man vielleicht nur die sinnvolle Rede meint, an der sich von alters her musikalischer Zusammenhang orientiert? Und der Bachsche Zyklus von 8 Sätzen, aus denen sich diese Suite zusammensetzt, ist insofern zu bewältigen, als jedes Stück in sich vollkommen durchgebildet ist und nicht im Verlauf fortwährend den Blick auf das jeweils folgende und das Ganze erzwingt. Oder wie könnte man das begründen? Etwa so:

Die [acht Sätze] verbindet thematisch nichts miteinander, weshalb sie sehr schnell als eine beliebige Folge daherkommen können, die auch kürzer oder länger sein könnten. Perahia lenkt hier wie auch in Franz Schuberts zweitem Impromptus-Set die Energieflüsse so natürlich, dass sich ein geschlossenes Panorama ergibt.

Es mag sein, dass die acht Sätze thematisch nichts miteinander verbindet (eine gründliche Analyse könnte vielleicht auch anderes zutage fördern), aber ist das entscheidend? Die durchgehend Tonart E-Dur bildet das fast schon zu enge Band des Zusammenhangs. Und der Rest besteht nicht aus „länger“ oder „kürzer“, sondern aus Tempo-Relationen, Tanz-Charakteren und Pausen, durch die man z.B. Dreiergruppen schafft. Der Vergleich mit Schuberts zweitem „Impromptus-Set“ ist unangebracht, weil auf die klassische Sonatenform fixiert. Schumann hat sie in den vierteiligen Schubert-Zyklus hineingelesen (Tonartenfolge f-Moll, As-Dur, B-Dur, f-Moll), man könnte die Satzfolge aber auch, Schubert zuliebe, lockerer sehen. Mit Bachs Suiten-Auffassung hat sie dennoch nicht das geringste zu tun. Deren Panorama ist durch die Tonart geschlossen genug.

Den letzten Teil des Perahia-Konzertes bildete Beethovens „Hammerklavier“-Sonate op. 106, die

die Grenzen von Form, Auffassungsgabe, Ausgeglichenheit und Pianistik hemmungslos sprengt. Perahia türmt in den beiden ersten Sätzen enorme Energiemassen auf, die dann im langen Variationensatz nicht völlig aufgebraucht werden. Das Idyll wird, für manchen enttäuschend, verweigert, schließlich folgt noch ein grausiger Fugenirrsinn.

Wie??? … die Energiemassen … [werden] … nicht völlig aufgebraucht …??? Ja, in welcher Energie-Verwertungsmaschine befinden wir uns denn hier? In der dem verständigen Publikum so einfach mal das Idyll vorenthalten wird – womöglich inmitten einer warmen Vollmondnacht?

Gibt es denn gar keine Monographien über die Beethoven-Klaviersonaten, wo man nachlesen könnte, was sich beim bloßen Hören eben doch nicht jedem erschließt? Dass es sich bei diesem wohl gewaltigsten langsamen Satz Beethovens für Klavier – wenn man einmal von den drei späten Sonaten absieht – um alles andere als einen Variationensatz handelt.

Meine Empfehlung: Es lohnt sich immer, die Noten anzuschauen, oder wirklich darüber nachzulesen, bevor man ins Konzert geht bzw. eine Konzertkritik verfertigt. Sonst wird leicht alles andere, was man sich so zusammenphantasiert, relativ unglaubwürdig.

Wenn hier jemand andeutet, das Ziel der „Humanisierung“ der großen Musik liege darin, sie so zu interpretieren, dass jeder mühelos und stets mit Vergnügen die kompositorischen Prozesse verfolgen kann, so verbirgt sich dahinter nichts anderes als biedere postmoderne Kundenfreundlichkeit.

Hans von Bülow hat einmal – typisch spätbürgerliches 19. Jahrhundert, zugleich in der wahrhaft humanistischen Tradition Beethovens – im Blick auf diesen Klaviersatz gesagt: „Zu fast keinem Tonstücke des Meisters wird eine so andächtige, ehrfurchtsvolle Hingebung erfordert, um seiner schmerzreichen Erhabenheit gerecht zu werden. Hier hört das Klavierspielen auf: wer auf seinem Instrumente nicht seelenvoll zu ’sprechen‘ vermag, begnüge sich mit dem Lesen.“

Womit ich nichts über Murray Perahia gesagt haben möchte, den ich zu den herausragenden Pianisten zähle.

Quelle der eingerückten Zitate: Süddeutsche Zeitung, 21. März 2017 Seite 11 Wie ein Sänger Die humanisierende Kunst des Pianisten Murray Perahia / Von Reinhard J. Brembeck

P.S. zum Lesen von Noten und Buchstaben

Bei sehr komplexen Werken gibt es nur das eine Mittel, das zum Verständnis führt, – wenn dieses sich nicht beim bloßen Hören oder beim Selberspielen einstellen will. Selbstverständlich verwendet Beethoven permanent „Variationstechnik“, egal ob eine Sonatensatzform oder eine dreiteilige Liedform als Rahmen auszumachen ist. Aber seine wirklichen großen Variationssätze – wie in den Sonaten op. 109 oder 111 oder in den späten Streichquartetten – sind so unverwechselbar, dass man den Begriff nicht verwässern darf, auch wenn in einem Satz die Figurationstechnik zu Wundergebilden des Klaviersatzes führt, die ähnlich in den genannten Sonaten vorkommen. Als Standardwerk ist immer wieder die dreibändige Analyse-Arbeit von Jürgen Uhde zu empfehlen:

Beethovens Klaviermusik, Verlag Philipp Reclam jun., Stuttgart 1974 u. 1991, ISBN 3-15-010151-4.

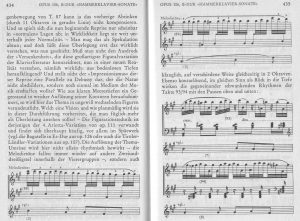

Daraus ein Ausschnitt, der auch unsere Fragen streift. Und zu beachten ist, wie in Bezug auf diese eine Stelle im langsamen Satz der „Hammerklavier“-Sonate zwar das Wort „großartigste Figuralvariation der Klavierliteratur“ gebraucht wird, zugleich aber, dass sie zu einer „Reprise“ gehört, das heißt der Wiederkehr eines Formteils:

Eine weitere Frage möchte ich einstweilen offenhalten, nämlich, wie sich die Idee der Humanität tatsächlich in Beethovens Musik konkretisiert, – denn daher kommt offenbar die Marotte, in der Klavierinterpretation überhaupt einen Vorgang der „Humanisierung“ wahrnehmen zu wollen, wenn es sich schlicht um die Kunst der Übermittlung vom Künstler zu den Menschen handelt. Mir scheint es eine Worthülse.

Nachklang mit Alfred Brendel

Es ist nach diesem verbalen Vorlauf kein Sakrileg, in der folgenden Aufnahme die (bloß) äußere Form der Musik streng im Auge zu behalten. Der langsame Satz „Adagio sostenuto“ beginnt bei 14:28 und endet bei 32:16.

EXPOSITION (1. Thema) ab 14:28

Zweites Thema ab 18:28

Coda ab 20:12

DURCHFÜHRUNG ab 20:49

REPRISE (1. Thema) ab 22:12

Zweites Thema ab 26:20

CODA ab 28:42 (Ende 32:16)

Das heißt: S o n a t e n f o r m , wobei es kein Problem wäre, sie in einem langsamen Satz auch als Abwandlung der Liedform ABA zu betrachten. Nicht aber als Variationssatz, selbst wenn die Reprise das Hauptthema in exorbitanter Weise ausfiguriert. Was mich leicht irritiert: dass der überaus expressive thematische Abschnitt jeweils zwischen dem 1. und 2. Thema von Jürgen Uhde als Überleitungsthema bezeichnet wird. Aber wie immer hat er recht. Erwähnenswert auch, dass er die letzte Coda in 5 Unterabschnitte gliedert: Meditationen über die Hauptthemen; und auch eine Reminiszenz der „Überleitung“.