Eine Weltreise mit Steuermann

Für mich wieder so ein Fall, im Jahr 1960 anzusetzen, als ich in Berlin mit Adornos Philosophie der Neuen Musik im Gepäck ankam, wild entschlossen, das Phänomen Musik neu aufzurollen. Mein Vater war tot. Er hatte dekretiert, dass Mahler Kapellmeistermusik geschrieben habe und dass man in 100 Jahren von Schönberg nicht mehr reden würde. Mein Erzieher wurde nun Adorno.

Philosophie der Neuen Musik (JR 1960)

Philosophie der Neuen Musik (JR 1960)

2022

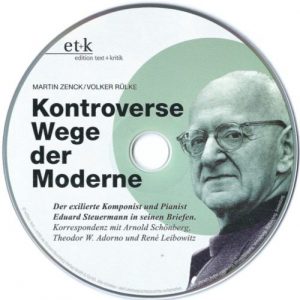

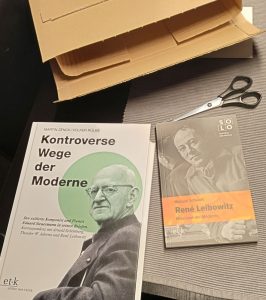

2022  wenn Sie genau hineinschauen, können Sie sagen: das sieht verdächtig nach pro domo promo aus, und irgendwie hätten Sie recht. Sowohl Martin Zenck als auch Michael Schwalb gehörten in der großen Epoche des WDR zu meinen engeren Musikkollegen, und ich verdanke beiden unzählige Anregungen. Ebenso vielleicht wie den Neue-Musik-Kollegen Harry Vogt und Frank Hilberg, die mich zuweilen in ihre interessanten Programme einbezogen. Über Volker Rülke, den ich dank dieses neuen Buches zu schätzen weiß, kann man sich an der Universität Würzburg informieren (nicht: Rühlke!) oder z.B. hier… Warum ich gerade heute von Michael Schwalb spreche? Die nahtlos passende Post kam sozusagen gleichzeitig auf meinen Tisch, auch im Radio gab es schon ausführliche Hinweise, siehe hier. Eine wirklich willkommene Ergänzung des Steuermann-Bandes: siehe dort Inhaltsverzeichnis Seite 523-637.

wenn Sie genau hineinschauen, können Sie sagen: das sieht verdächtig nach pro domo promo aus, und irgendwie hätten Sie recht. Sowohl Martin Zenck als auch Michael Schwalb gehörten in der großen Epoche des WDR zu meinen engeren Musikkollegen, und ich verdanke beiden unzählige Anregungen. Ebenso vielleicht wie den Neue-Musik-Kollegen Harry Vogt und Frank Hilberg, die mich zuweilen in ihre interessanten Programme einbezogen. Über Volker Rülke, den ich dank dieses neuen Buches zu schätzen weiß, kann man sich an der Universität Würzburg informieren (nicht: Rühlke!) oder z.B. hier… Warum ich gerade heute von Michael Schwalb spreche? Die nahtlos passende Post kam sozusagen gleichzeitig auf meinen Tisch, auch im Radio gab es schon ausführliche Hinweise, siehe hier. Eine wirklich willkommene Ergänzung des Steuermann-Bandes: siehe dort Inhaltsverzeichnis Seite 523-637.

Steuermann, Leibowitz per Post

Steuermann, Leibowitz per Post

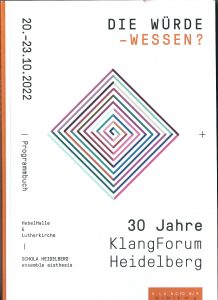

Zu einem andern, jüngeren Theoretiker und vor allem Praktiker der Neuen Musik habe ich schon lebenslang Kontakt gehalten, – was auf Gegenseitigkeit beruht und sich fast von selbst versteht.

Ich beobachte mit großem Interesse aus der Ferne (fast) alles, was er arbeitet und produziert, vor allem in Heidelberg und Stuttgart. Das KlangForum Heidelberg feierte im vorigen Monat 30jähriges Bestehen. In dem – wie immer äußerst vielschichtigen – Programmheft lese (blättere) ich noch fast jede Nacht vor dem Einschlafen, in der stillen Hoffnung, am nächsten Morgen mit neuen Ideen aufzuwachen. Ja, gewiss, ich übertreibe, denn ich kann mich nicht retten vor allerhand anderen Themen, die mir den Schlaf und die Zeit rauben. Sagen wir „Kurdistan“, „Bach-Fugen“, „Chopins Mazurken“. Und vor allem liegt da ja nun als gewaltige, begeisternde Lese- und Hör-Aufgabe das Steuermann-Buch auf dem Schreibtisch…

Ein alter und immer noch neuer Zugang zu Arnold Schönberg

Steuermanns frühe Erfahrungen mit dem Medium

(Ausschnitt aus dem Buch „Kontroverse Wege der Moderne“)