Die Zeit der Proust-Lektüre

In diesem Satz lebt die durch die Kunst, durch eine ungeheure synthetische Kraft und durch höchstes Sprachbewußtsein gebändigte und erlöste Monstruosität des Daseins.

Oben: André Dussolier liest Marcel Proust

Der Anfang im Original:

Im deutschen Text „Combray“ (s.u. unter Quellen) aufzufinden Seite 7 bis 9 (endet mit „…ich vergaß das Geschöpf meiner Träume.“)

Wie kam ich eigentlich jetzt wieder auf Marcel Proust? Es war die oft wiederkehrende Erinnerung an seine eindringliche Beschreibung der Kirchtürme, eben auch während des Artikels HIER.

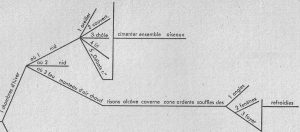

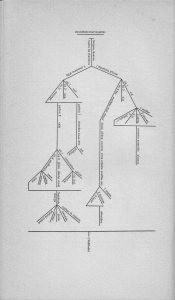

In Erich Köhlers „Proust“ findet man folgendes Schema eines Proust-Satzes Seite 60

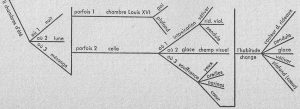

dasselbe, auseinandergenommen:

dasselbe, auseinandergenommen:

Das Buch mit diesen Analysen erwarb ich 1963, den entsprechenden Band Proust in französischer Sprache besaß ich schon, um den deutschen Band „Combray“ zweisprachig zu erarbeiten. Vielleicht habe ich nicht einmal bemerkt, dass der Autor, der dessen Nachwort geschrieben hat, Erich Köhler, derselbe war, der dieses schmale Bändchen mit dem „Satzbaum“ veröffentlicht hat, den ich nur mühsam entzifferte: das war viel zu klein gedruckt. Hier habe ich es für mich erstmals scan- und drucktechnisch ins Lesbare übertragen.

Es geht ums Einschlafen in den verschiedenen Räumen aus der Kindheit des Autors, als welcher Marcel Proust auftritt. (Ich sage es so kompliziert, weil nun mal Buch-Autor und Ich-Erzähler nicht für identisch genommen werden sollen.)

Zunächst der französische Originaltext (da mein erstes Exemplar verschwunden ist, folgt ein Blick in das eilig antiquarisch nachgekaufte in der Ausgabe GF-Flammarion 1987):

Köhler hat den Satz zunächst folgendermaßen übersichtlich gemacht (hier nur der Anfang, dann die deutsche Version vollständig, aber ohne Sperrdruck):

ZITAT

(Diese verworren durcheinanderwirbelnden Erinnerungsbilder hielten jeweils nur ein paar Sekunden an; oft gelang es mir in meiner kurzen Unsicherheit über den Ort, an dem ich mich befand, so wenig, die verschiedenen Momente des Ablaufs [ … aus denen sie bestanden, voneinander zu unterscheiden wie die sich ablösenden Stellungen eines laufenden Pferdes, die das Kinetoskop uns zeigt].

Aber ich hatte bald das eine, bald das andere der Zimmer, die ich in meinem Leben bewohnt hatte, wiedererkannt, und nach und nach rief ich mir alle in den langen Träumereien, die dem Erwachen folgten, in die Erinnerung zurück:

(I) winterliche Zimmer

(1) in denen man,

– sobald man sich hingelegt hat,

– den Kopf in eine Art Nest geschmiegt,

– das man sich aus den verschiedenartigsten Objekten herstellt:

– einer Ecke des Kopfkissens,

– der Wölbung der Bettdecke,

– einem Schalende,

– dem Bettrand,

– einer Nummer der ‚Débats roses‘ ,

– die man nach Art der Vogeltechnik zusammenklebt, indem man sich längere Zeit dagegenlegt;

(2) wo

– bei Eiseskälte

– das Vergnügen, das man empfindet, darin besteht, daß man sich von der Außenwelt getrennt fühlt (wie die Seeschwalbe, die als Nest eine Grube in der Erdwärme hat)

(3) und wo man,

– da das Kaminfeuer die ganze Nacht hindurch unterhalten wird,

– in einem großen Mantel

– aus warmer, rauchig duftender Luft schläft,

– durch den der Schein frisch aufflammender Scheite huscht,

– in einer Art von ungreifbarem Alkoven,

– einer warmen Enklave innerhalb des Raumes,

– einer heißen Zone mit veränderlichen thermischen Konturen,

– durch die von Zeit zu Zeit ein Luftzug weht, der uns das Gesicht kühlt

– und der aus den Ecken kommt

– oder aus den Gegenden am Fenster

– oder aus denen, die am weitesten von der Feuerstätte abliegen

– und schon abgekühlt sind ;

(II) oder sommerliche Gemächer,

(1) in denen

– man sich gern eins fühlt mit der lauen Nacht,

(2) wo

– das Mondlicht

– durch die halb geöffneten Läden dringt, –

– und auf dem Fußboden vor dem Bett eine Zauberleiter malt,

(3) wo

– man im Freien schläft wie die Meise, die sich im Hauch des Windes auf der Spitze eines Strahles wiegt –

(II,1) manchmal auch

– das Louis-XVI-Zimmer,

– das etwas so Heiteres hatte, daß ich mich darin selbst am ersten Abend nicht allzu unglücklich fühlte,

– und in dem die zierlichen Säulen,

– die so leicht die Decke trugen,

– sich anmutig teilten,

– um die Stelle für das Bett zu bezeichnen und freizugeben;

(II,2) manchmal

– auch jenes

– kleine

– und sehr hohe,

– das sich, nach oben verjüngt, durch zwei Stockwerke zog

– und zum Teil mit Mahagoni verkleidet war,

(1) in dem ich mich

– von der ersten Sekunde an

– durch den mir unbekannten Vetiverduft gleichsam seelisch vergiftet fühlte,

– überzeugt von der Feindseligkeit

– der violetten Vorhänge

– und der anmaßenden Gleichgültigkeit

– der Pendüle,

– die ganz laut vor sich hin schwätzte, als sei ich gar nicht da;

(2) wo

– ein fremder, unerbittlicher, viereckiger Standspiegel

– schräggestellt eine der Zimmerecken

– verdeckte und damit in der angenehmen Vollständigkeit meines gewohnten Gesichtsfeldes einen Platz für sich in Anspruch nahm, der nicht vorgesehen war;

(3) wo

– mein Vorstellungsvermögen,

– nachdem es Stunden hindurch versucht hatte,

– sich zu verrenken

– und in die Höhe zu recken, um genau die Form des Zimmers anzunehmen

– und schließlich die gigantische Wölbung bis oben hin auszufüllen,

– harte Nächte durchgemacht hatte,

– während ich in meinem Bett ausgestreckt lag

– mit nach oben gewandtem Blick,

– ängstlich gespanntem Ohr,

– beleidigter Nase

– und klopfendem Herzen :

bis endlich

– die Gewohnheit

– die Farbe der Vorhänge verändert,

– die Uhr zum Schweigen gebracht,

– den schrägen, grausamen Spiegel Mitleid gelehrt,

– den Vetivenduft zwar nicht völlig verjagt, aber doch überdeckt

– und die offenbare Höhe der Zimmerdecke beträchtlich vermindert hatte.

Ja, die Gewohnheit!

[Sie ist eine geschickte, wenn auch langsame Umzugskünstlerin, die zunächst einmal unseren Geist wochenlang in einem Provisorium schmachten läßt; aber man ist doch froh über ihr Vorhandensein, denn ohne sie und aus eigener Kraft wäre man außerstande, ein Heim bewohnbar zu machen.]

NB ich habe im vorletzten Abschnitt – ab „harte Nächte durchgemacht hatte“ kleine Veränderungen vorgenommen, verursacht durch die andere Satzfolge der deutschen Übersetzung, aber auch durch ein Versehen im Text Erich Köhlers, der den Satz „le cœur battant“ doppelt wiedergibt. (JR)

Quellen

PROUST: COMBRAY / (Ausgabe Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Bd. 1: In Swanns Welt. Übersetzt von Eva Rechel-Mertens. Frankfurt am Main und Zürich 1953) hier: mit einem Nachwort von Erich Köhler. Fischer Bücherei Frankfurt am Main u. Hamburg 1962 Seite 10f

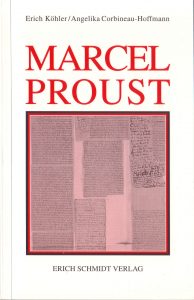

Erich Köhler: Marcel Proust / Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1958

* * *

Inzwischen gibt es eine Neuauflage des zuletzt genannten Buches, das ich an dieser Stelle abbilden werde, sobald es eintrifft. Es ist auf dem Wege zu mir!

Was in meiner Abschrift natürlich fehlt, ist die detaillierte Beschreibung der graphisch gestalteten Text-Analyse, wie sich „die bis zur Unerträglichkeit gestaute Spannung in der wohltuenden habitude löst, die alle Gegenstände verwandelt und ihre Feindseligkeit entgiftet. Was hier nun in wirksamer Klimax in einem einzigen Erlebnisvorgang verdichtet ist und der zusammenfassenden Erinnerung als plötzlicher Umschlag erscheint, sind in Wahrheit viele jeweils in der Zeit verlaufende Prozesse der Angewöhnung. Das Widerspiel von erinnertem Ich und die äußere Verlaufszeit überblickendem erinnerndem Ich ist in der einzelnen Periode selbst gegenwärtig und konstituiert ihre komplexe Einheit.

Unser Satz ist auf Eindrücken und Bildern aufgebaut, deren Bedeutungsfeld sich durch Querverbindungen zwischen den Satzgliedern zu einem differenzierten Zusammenhang schließt, den die Reihung der nuancierten Motive in ständiger Intensivierung bis zum quälenden Höhepunkt und zur erlösenden Verwandlung der Umwelt durch die habitude steigern. Unsere beiden typographisch verschiedenen Wiedergaben der ganzen Periode verdeutlichen durch Sperrdruck bzw. Anführung der wichtigsten Wörter diese Verflechtung der semantischen und der syntaktischen Struktur.“

Soweit das Originalzitat aus dem Text von Erich Köhler. Ich habe das in meiner Wiedergabe vielleicht nicht so deutlich zum Ausdruck bringen können und verweise auf die neue Ausgabe des Buches, die ich demnächst vergleichend betrachten werde. Mir scheint jedenfalls, dass mir durch diese geduldigere Erarbeitung des Stoffes Einblicke möglich geworden sind, die mir damals (1963) vollkommen verschlossen waren, trotz des hervorragenden Materials. Und erst heute weiß ich das Nachwort zur Fischer-Ausgabe von „COMBRAY“ wirklich hochzuschätzen, nachdem sich die Fragen der Erinnerung in meinem eigenen Leben täglich stellen, und bei der Proust-Lektüre sozusagen einen weiteren, doppelten Boden schaffen und es mir verwehren, den Vorgang von außen, als literarisches Phänomen zu betrachten; was ich auch damals sicher nicht getan habe, im Gegenteil, ich habe es als Anleitung zu einem kontemplativen Leben gelesen. Aber das geschah auf einer ganz anderen Ebene als heute. Es ist dringlicher geworden, weil die Lebenszeit für eine große Proust-Lektüre heute nicht mehr bleibt, andererseits die Ästhetik der Bücher von Susanne K. Langer und Christian Grüny eine neue Energie freisetzen, die auch einem erweiterten Verständnis der Zeit-Philosophie Henri Bergsons zugute kommt, sie also nicht einfach gleichsetzt mit der, die sich aus der Proust-Lektüre ergibt.

Die „un-willentliche Erinnerung“ („mémoire involontaire“), von der „willentlichen Erinnerung“ („mémoire volontaire“) scharf zu unterscheiden, vollbringt das „Wunder einer Analogie“, das in der Identität zweier verschiedener Ichs und ihrer Empfindungen eine Wahrheit erschließt, die sonst für immer verborgen bliebe. Gerade die Zufälligkeit dieser Entdeckung ist die „Garantie ihrer Authentizität“. Die Kunst der Erinnerung folgt somit dem „Diktat“ des – anders nicht zu erkennenden – Wesens der Wirklichkeit selbst. Sie hat, den Empfindungen folgend und deren Sinn „dechiffrierend“, in den Metaphern von Sprach- und Kompositionsstil die „einzige“ Beziehung zwischen zwei in Zeit und Raum getrennten Momenten der Erscheinungswelt „aufzudecken“ und zu „übersetzen“. Jene einzige Beziehung entschlüsselt ihre Wahrheit, das Sichtbarmachen dieser Wahrheit fällt mit dem Kunstschönen zusammen. Und so, wie allein die „un-willentliche Erinnerung“ die Vermittlung zu einem vergangenen Ich und seiner Erlebniswelt herstellt, so vermag allein die Kunst die Kommunikation zwischen den abgründig getrennten Welten der einzelnen Menschen zu bewirken. „Nur durch die Kunst“ – so heißt es in der ‚Wiedergefundenen Zeit‘ – „können wir aus uns selbst heraustreten und erfahren, was ein anderer von diesem Universum sieht, das nicht das gleiche ist wie das unsere und dessen Landschaften uns ebenso unbekannt bleiben würden wie diejenigen, die es auf dem Mond geben mag. Anstatt nur eine einzige – unsere – Welt zu schauen, sehen wir sie dank der Kunst sich vervielfältigen und haben so viele Welten zur Verfügung als es echte Künstler gibt.“

Quelle Nachwort von Erich Köhler zu COMBRAY (Marcel Proust) s.o.

ZITAT (Erich Köhler)

Gerade dieses Mißtrauen jeder Wahrnehmung gegenüber läßt die alle Nuancen einbeziehende Metapher zum einzig möglichen stilistischen Erkenntnisinstrument werden. Die Nuancenfülle, in welcher gleichsam alle Unterschiede in den Übergängen verschwinden, das Disparate zum Moment des Ganzen wird, sucht die Einheit hinter den Dingen aufzudecken. In immer neuem Ansatz, in der äußersten Präzision einer stets unter die Oberfläche dringenden Beschreibung will diese Sprache zum Wesen der Dinge vordringen. An unserem obigen Beispiel wird deutlich, wie Empfindung, Erinnerung und gesetzlichkeit der fließenden Zeit (in Gestalt der habitude) zueinander in Beziehung gesetzt werden, um die „Essenz“ der evozierten Vorgänge zu erschließen. Die Metapher, die – […] – das Unterscheidende zwischen den Dingen aufhebt, fügt eine zerrissene Welt wieder zusammen unter Hereinnahme der Zerrissenheit in die Einheit eines Satzes. „Was wir die Wirklichkeit nennen, ist eine bestimmte Beziehung zwischen den Empfindungen und den Erinnerungen, die uns gleichzeitig umgeben … jene einzige Beziehung, welche der Schriftsteller wieder auffinden und deren zwei verschiedene Enden er für immer in einem Satz verknüpfen muß … Die Wahrheit beginnt erst in dem Augenblick, da der Schríftsteller zwei verschiedene Gegenstände nimmt, ihre Beziehung herstellt und diese Gegenstände in die notwendigen Ringe eines schönen Stils einschließt.“ Die bei Proust einen großen Reichtum der Synästhesien einbeziehende Metapher fördert die „zwei Dingen gemeinsame Essenz“ zutage und „entzieht sie der Kontingenz der Zeit“.

Erich Köhler „Marcel Proust“ (s.o.) Seite 62

Ausklang:

Nicht vergessen, dieser Endlos-Satz, künstlich unterteilt, ist in Wahrheit ein gleichmäßig dahinfließendes Continuum. Ich fühle mich stark an den musikalischen Satzbau Max Regers erinnert, die Duos entstanden vielleicht zur gleichen Zeit (um 1913). Jedenfalls fließen in meiner Vorstellung diese beiden Sphären (Musik und Dichtung) ineinander.

Und wenn ich mich überhaupt so oft erinnere, muss ich nicht dem Gerücht Glauben schenken, dass es eine pure Alterserscheinung ist (wie wenn mein Großvater in den 50er Jahren aus dem Frankreich-Feldzug erzählte, um 1916, die einzige Zeit, die er für viele Monate außerhalb seines Dorfes verbrachte, zugleich die einzige Zeit, in der er wirklich jung und offen für alles war). Es ist für jeden Menschen die Möglichkeit, sich „der Kontingenz der Zeit“ zu entziehen. Und wenn es mir mit Marcel Proust leichter wird, so durch den Zufall, dass die Musik – die so stark im Unterbewussten verankert ist – den gleichen Brückenschlag über die gleiche Zeitspanne hinweg nahelegt: das Datum der Vortragsstunde mit den Reger-Duos 26.07.1962 und das Datum im Buch COMBRAY, dem „Eine Liebe von Swann“ folgte, das ich als meine eigene las, zugleich mit vielen anderen Büchern, die sich – ausgehend von „Zen in der Kunst des Bogenschießens“ – vorwiegend mit Japan befassten. Das Wort von der „Monstruösität des Daseins“, auf mich bezogen, hätte ich nicht übertrieben gefunden, wenn ich es denn aufmerksam gelesen hätte.

Ich erinnere mich an eine Situation im Kölner Hauptbahnhof, als Dietmar Mantel und ich bis zur Zugabfahrt eine halbe Stunde Zeit totzuschlagen hatten und wie so oft in der Buchhandlung Ludwig landeten (die dort am Hauptausgang in Richtung Dom seit den 70er Jahren nicht mehr existierte) die Treppe ins Untergeschoss hinunterstiegen, wo sich die Taschenbücher befanden. Er bemerkte, dass ich mich sofort in die Ecke begab, wo die „exotische“ Literatur zu finden war, und er regte sich – für meine Begriffe – ganz unangemessen auf, indem er böse zischte: „Brauchst Du denn immer was Chinesisches?!“ Ich hätte ihm erwidern können, dass mich seine Dauerthemen „Menuhin“ und „Heifetz“ erst recht nervten. Aber an sich blieb unser Umgangston etwas förmlich, bis es über geigentechnische Dissenzen zum Bruch kam (für immer).

Nachtrag 31. Dezember 2019

Der schönste Jahresausklang kam mit der Post:

Als nützliche Ergänzung lesen: hier