Vorübung in Musik

Ich höre gern zu, wenn sich Leute ihrer Sache so sicher sind wie diese indische Rednerin. Sie geht von der These aus, dass Musik wahrhaft universell ist. (Was sofort die Frage provoziert: welche Musik genau?) Wie aber, so fragt sie, ist es möglich, dass eine bestimmte Musik eindeutig nach Hindustani klingt? Was ist das Element, das der Musik ihre Identität gibt? Ist es – in Liedern etwa – die Sprache? Ein Song in englisch klingt westlich, in Hindi (nord-)indisch, in Tamil oder Telugu karnatisch (südindisch), in „Rabindra Marathi“ bengalisch.

Wenn Sie vorweg etwas mehr über die Stilarten der (nicht-klassischen) indischen Musik erfahren wollen, schauen Sie doch bitte hier, des weiteren über Maharashtra-Musik hier, schließlich über die eben schon genannte Bengali-Musik, die sich auf Rabindranath Tagore bezieht, hier.

Unsere junge Lehrmeisterin singt nun in englischer Sprache einen Song, dessen melodische Gestalt eindeutig – nicht-westlich klingt, sagt sie, sondern? Hören Sie ab 1:55 bis 2:27. Dann folgt ein Stück im Khyal-Stil, es ist in „Braj_Bhasha“ komponiert. (Was ist das? Ein nordindischer Dialekt, der vor allem in Bandish-Teil der Komposition gebraucht wird, im wiederkehrenden Refrain-Thema, würden wir vielleicht sagen. Das ist Hindustani-Musik, es müsste also hindustanisch klingen.) Ab 3:05 bis 3:29. Die Überraschung ist perfekt, aber ich glaube, aus andern Gründen als die Sängerin meint.

Wir sagen auf Anhieb, ja, das ist ein westliches Stück – und werden erst allmählich irre. Kennt sie es gar nicht, bzw. kann sie von ihren Zuhörern die sofortige Zuordnung erwarten, wenn sie nicht einmal den Titel nennt? Zudem wird schon nach wenigen Sekunden der Zitatcharakter undeutlicher, vollends im B-Teil der Melodie.

Hilft es, wenn wir Näheres über die „Braj basha“-Musik zu erfahren suchen, hier etwa? Wir sind verunsichert, zumal wir wissen, dass George Harrison in dem Beatles-Stück „Norwegian Wood“ zum ersten Mal eine Sitar eingesetzt hat, – hat er (oder Paul McCartney) auch eine indische Melodie verwendet? (Meine eiligen Nachforschungen sagen: wahrscheinlich nicht).

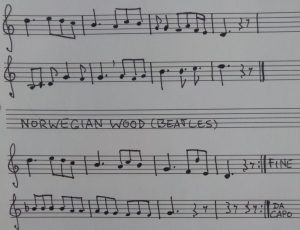

Unten folgt als erstes das ungefähre Schriftbild der Melodie, die von unserer Sängerin gesungen wird. Danach das Stück, das wir sofort assoziieren. Vielleicht ist es in Indien (schon wegen der Sitar) so bekannt geworden, dass es in verkürzter, abgerundeter Form in die Hindustani-Musik einbezogen wurde, – wo es nun eine exotische Signalfunktion hat, ohne dass jemand wissen muss, warum. (Zur Sicherheit für „Nicht-Notisten“ vorweg das klingende Original: hier.)

Anuja Kamat geht unbeirrt weiter: sie lässt uns an 2 Klangbeispielen prüfen, ob es das Instrument ist, das Identität schafft: a) mit einer rhythmisierten Akkordfolge, die man sofort als „spanisch“ identifiziert, b) mit einer melodischen Folge leicht ornamentierter Einzeltöne, eindeutig „karnatisch“ (südindisch), – so verschieden es klingt, sagt sie, beides wurde auf der E-Gitarre produziert. Dann demonstriert sie die Aussprache eines bestimmten englischen Wortes, nämlich DAUGHTER a) indisch-englisch, b) amerikanisch, c) britisch. Schließlich singt sie dieselben Töne einer aufsteigenden pentatatonischen Skala a) im Hindustani-Stil, b) im karnatischen Stil, c) im westlichen Popstil. Was macht den Unterschied? fragt sie. Es ist die „Intonation“, antwortet sie und meint die Färbung und Inszenierung der Tonfolgen, auch rhythmische Faktoren, alles geht Hand in Hand. Als nächstes wendet sie sich einer Gypsy Music aus der türkisch-iranisch-afghanischen Region zu, die sie mit „Bebungen“ auf bestimmten Tönen versieht: „Embellishment“ & „Ornamentation“. Ab 10:08 bis 10:26.

Jetzt kommt die Interpretin auf Musik, die mit ihren Eigenarten für Identität einsteht. „With a little generalistic approach“. Sie erklärt, warum man diese Typisierung braucht, z.B. um einen Menschentyp im Film zu kennzeichnen. Etwa den afghanischen.

Ab 11:04 über „Kabuliwala“, afghanische Einwanderer in Calcutta und der berühmte Film (1961), der sich um ihr Schicksal dreht (siehe auch BBC hier) darin der Song „Aye Mere Pyare Watan“ mit der typischen Rubab-Beteiligung vgl. hier. Ab 11:52 bis 12:48. Sie resümiert: „That’s the beauty of intonation!“

Exkurs Dem aufmerksamen Beobachter ist es sicher nicht entgangen, – die obige Notation des Beatles-Songs enthält einen gravierenden Fehler: der Sextsprung aufwärts im vorletzten Takt der Zeile müsste ein Quintsprung sein: also f-c statt f-d. Aber der Denkfehler ist kein Zufall: immer schon hat sich mir dieses Intervall als besonders charakteristisch eingeprägt, wobei es sich aber „erinnerungstechnisch“ mit der schönen Sexte danach vermischt hat; das leicht „Künstliche“ dieser Wendung wollte erinnert sein (und ist dabei noch künstlicher geworden). Auch im Gitarrenvorspiel erscheint der „Hochsprung“ erst nach der Wiederholung (!); in der indischen Version ist er von vornherein „weggeschliffen“, ersetzt durch die bloß spielende Terz.

Sextsprung: Gravierender Fehler

Sextsprung: Gravierender Fehler

Um mit AK fortzufahren, ab 13:00. Es gibt Leute, die einem raten, man solle die klassische Musik lernen, egal, ob Hindustani oder Karnatisch, dann könne man jedes Genre in der Welt meistern. Keine Sorge. Aber man muss das doch „mit einer Prise Salz“ nehmen, denn jeder Typus, jedes Genre, jede Kategorie der Musik hat ihre eigenen ästhetischen Prinzipien, hat ihre eigene Schönheit, sagt sie. Und weiter: Ich spreche nicht von „Intonation“. Jeder Typ von Musik hat seine eigene Grammatik, seine eigene Literatur, seine eigene Philosophie. [Hier differenziert AK ihr Eingangsstatement, dass Musik universal sei! Musik in all ihren Ausprägungen, die auf der Welt existieren, ist universell.] Ab 16:00 Über das Lernsystem in der Kindheit [Leistungsprinzip], Beurteilung von außen, das Publikum etc. „impressing business“! Es ist in an uns Lehrern, die nächste Generation zu lenken: „Don’t use the music as a medium to impress!“ Nehmt sie als ein Medium des Ausdrucks („to express“). AK lächelt gewinnend und erhält Beifall. Musik kommt nicht vom Skalenlernen – obwohl Skalen gelent werden müssen – Musik kommt aus eurem Herzen! Ultimativ möchte ich sagen: Musik gibt wahre Identität – „true identity, music is your intention and your emotion!“ (16:09)

* * *

Mögliche Missverständnisse

Man könnte einwenden, dass man das Wesentliche mancher Melodien nicht erfasst, wenn man sie auf ihre bloßen Tonfolgen reduziert (im Notenbeispiel habe ich bewusst alle Vortragsnuancen unberücksichtigt gelassen). Andererseits kann man auch ein englisches Wort – abhängig vom jeweiligen biographischen Hintergrund – recht unterschiedlich aussprechen, ohne dass es seine Bedeutung verändert. (Im Chinesischen dagegen wären andere bedeutungstragende Elemente zu berücksichtigen, wenn das Wort seine Identität bewahren soll.) Schwieriger wäre es, einen Dialekt glaubwürdig wiederzugeben, da hier – abgesehen von Worten und ihrer Bedeutung – auch klangliche Nuancen in Tonfall und Artikulation von ausschlaggebender Bedeutung wären. Zur Identität eines Dialektes gehört, dass er nicht wie eine Imitation klingt. Ganz ähnlich ist es, wenn man einen Musikstil oder ein Genre andeuten will: ein Klischee genügt nicht. Eine kurze akkordische Flamenco-Formel führt keinen Flamencokenner in die Irre. Sie kann allenfalls der Parodierung oder informellen Markierung dienen.

Dies ist der indischen Referentin übrigens völlig klar: sie spricht „with a little generalistic approach“ und verweist auf Techniken des Films, in denen auch „generalisiert“ wird: und zwar auch auf Seiten des Rezipienten, sonst würde er synchronisierte Filme gar nicht ertragen. Weder Mundbewegungen noch Gestik stimmen mit den Übersetzungsprodukten im Detail passgenau überein. Man nimmt es bis zu einem gewissen Grade hin, ja, man korrigiert stillschweigend. Aber nur Outsider lassen sich in einem Film vom Instrument oder bestimmten Ornamenten täuschen, wenn es wirklich um Musik geht. Kein Schauspieler, der das Instrument nicht beherrscht, kann einen ernsthaft musizierenden Pianisten oder Violinisten glaubwürdig darstellen. Jedenfalls nicht für Leute, die wissen, wie sich echtes Musizieren anfühlt. Und es ist sehr gewagt zu behaupten, dass wahre Musik aus dem Herzen kommt, wenn man nicht zugleich darauf hinweist, dass sie dort auch hineingekommen (oder sagen wir auch ruhig: erweckt worden) sein muss. Schon ein so geläufiges Phänomen wie „Swing“ wird niemand, der nur in sich hineinhorcht, je nach außen projizieren. Man muss es erfahren und erlebt haben.

Zweifellos weiß Anuja Kamat, dass man „musikalische Identität“ nicht durch viel guten Willen, sondern durch langwierige Übung gewinnt. Wobei Äußerliches und Innerliches in lebendiger Wechselwirkung stehen. Das wäre allerdings ein weiteres Kapitel.

Warum soll es einfacher sein, über musikalische Identität als über menschliche Identität zu reden? Verdanken wir sie der Schule, der Gesellschaft, dem Volk, den Schriftstellern, die wir gelesen, den Kunstwerken, die uns bewegt haben, den Kulturen, die wir kennengelernt haben? Was ist Persönlichkeit? Ein Weltbürger vielleicht – wie wäre denn das? Auf einem Blatt an der Wand hängen die Sätze:

Weltbürgertum ist jenes kollektive Band, das die Menschen, unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Sozialisation verbindet: Bei Humboldt heißt es: „Soviel Welt als möglich in die eigene Person zu verwandeln, ist im höheren Sinn des Wortes Leben“.

Oder mit Adorno, der ans Ende seiner „Glosse über Persönlichkeit“ das Hölderlin-Wort setzte:

Drum, so wandle nur wehrlos

Fort durchs Leben, und fürchte nichts!

(…nachzulesen für geduldige Menschen, die es ernst meinen, hier…)

* * *

DANK an Manfred Bartmann, der in Facebook auf den Link mit Anuja Kamat aufmerksam gemacht hat!

* * *

Autobiographische Nachbemerkung

Ich hätte Lust, ein paar (eigene) Vorurteile zur Sprache zu bringen. Das ist gefährlich, weil es manchen Lesern willkommen ist, und dann bleiben sie auf mir hängen („hat er doch selbst gesagt“). Zum Beispiel, dass ich vielleicht anders auf diesen oben behandelten Youtube-Beitrag reagiert hätte, wenn er von einem „weißen alten Mann“ vorgetragen worden wäre. Ich habe keine Vorurteile gegenüber „weißen alten Männern“; sie sind aber als Personifizierung bestimmter Vorurteile gerade in aller Munde, und ich fürchte, dass ich sie nicht benennen darf, ohne selbst in die Schusslinie zu geraten. Ein Beispiel: da ich keinen Kopfhörer für den Laptop habe, der mir nicht gehört, hat meine Frau gefragt, ob ich in diese Stimme da verliebt sei. Da fiel mir ein, was ich gestern (9.9.19) in der Süddeutschen gelesen habe. Über Rollenklischees: „So sind sie halt“. Von Kathrin Werner. Sehr guter Artikel. Mir fiel außerdem ein, dass ich ursprünglich allgemeiner über Identitäten und „Identitäre“ (!) hatte schreiben wollen. Um aber jetzt näher am Thema zu bleiben, erinnere ich mich doch wieder an ein anderes Intervall bei den Beatles. Es hatte mir zu schaffen gemacht auf der ersten Orient-Tournee 1967. Ich summte den Kollegen einen unklaren Melodiefetzen vor und hoffte auf Ergänzung, und irgendwann wusste jemand: „das ist von den Beatles“. Ja klar, das Lied „Michelle“, und es ging um das Intervall der übermäßigen Sekunde, das man im arabischen Raum dort nicht selten und auf neue Weise hört. Aber die ganze erste Melodiezeile ist ja so originell, dass man nur staunen kann, – und dabei so unspektakulär, im Parlando-Ton! – – – Eine andere Melodie, die wir alle nicht zuordnen konnten, die uns nicht losließ und auf der ganzen Tournee begleitete – auch Volker David Kirchner war dabei – stammt aus „Schwanensee“; sie gehört zu dem bösen Zauberer. Aber das ist „ein Thema für sich“. Jetzt muss ich erst Michelle aufschreiben. Also die Ohrwürmer 1967.

Michelle, ma belle / These are words that go together well / My Michelle.

Warum ist mein Foto so blaustichig? Nur weil die Sonne so hell scheint? Jedenfalls haben genau diese Melodien – ohne Noten – heute auf dem Weg um den Völser Weiher wieder ihren Dienst getan:

(Am Völser Weiher. Leider ist mir die Libelle entwischt. Kleine schwarze Fische huschen durchs Wasser. Blaualgengefahr wird angezeigt. Dem Massiv des Schlern (hinter den Kieferzweigen) „vorgelagert sind die beiden Türme der Santner- (2413 m) und der Euringerspitze (2394 m)“.