Den Finger auf die Wunde legen (Eine Übung)

Ich weiß aus Erfahrung, dass viele Leute dort, wo sie nicht klarkommen, schnell ablenken, um sich keine Blöße zu geben. Oder irgendeinen Allgemeinplatz zu Hilfe rufen, der besagt: es lohnt sich nicht, darüber weiterzureden, man ärgert sich nur. Es könnte aber nützlich sein, wenn man sagen dürfte: ich verstehe das nicht, und wenn du es besser verstehst, erkläre es mir bitte in wenigen Sätzen, – denn für eine Art Lehrgang haben wir hier keine Zeit. (Im Vertrauen: es würde auch die Machtverhältnisse zwischen uns verschieben.) – Man muss ohnehin wissen: wer zu lange allein das Wort führt, tötet jedes Gespräch, und niemand, der sich längere Zeit überhaupt nicht mehr einbringen kann, fühlt sich in einer Gesprächsrunde wohl. Erst recht nicht in einem Zwiegespräch. Das hätte selbst Sokrates wissen müssen. Aber er wollte vielleicht gar kein Wohlbefinden erzeugen, ebensowenig das Gegenteil: er wollte das Denken des anderen in Bewegung setzen. Und das kann sich nicht jeder leisten. „Möchtest du wohl, Gorgias, so wie wir jetzt miteinander reden, die Sache zu Ende bringen durch Frage und Antwort, die langen Reden aber, womit auch schon Polos anfing, für ein andermal versparen? Also was du versprichst, darum bringe uns nicht, sondern lass dir gefallen, in der Kürze das Gefragte zu beantworten.“ – Kein Zweifel, es ist eine Art Streitgespräch, allenfalls ein freundschaftliches Wortgefecht, würde aber in einer normalen geselligen Runde nicht sehr weit führen. Man sagt „in aller Freundschaft“: Hör mal, sind wir denn hier in der Schule? Oder schlimmer: vor Gericht?!

Worauf will ich hinaus? Mir selbst gegenüber darf ich anders verfahren: die persönliche Alarmglocke sollte schrillen, wenn ich etwas nicht verstehe. Nicht einmal beim zweiten Lesen… Dann lege ich den Finger genau auf die Stelle, an der es passiert, und prüfe, woran es mangelt. Hier (in meinem Kopf) oder dort (im Text)? Möglich auch, dass mir ein notwendiges Detail des Vorwissens fehlt. Es könnte auch sein, dass ich nicht schalte, „auf der Leitung stehe“. Ich weiß, dass ich bei bestimmten Schritten abstrakten Denkens in Verwirrung gerate, so ähnlich, wie manche Kinder – sonst durchaus aufgeweckt (sehen Sie? ich will mich schonen!) – , die plötzlich links und rechts verwechseln oder dergleichen.

Ich will einmal festhalten, wo ich zuletzt ins Schleudern geriet. 1) Im Text einer Radiosendung über „Diderot und das Paradox des Schauspielers„. 2) In einem Artikel der aktuellen (9. April) Wochenzeitung DIE ZEIT, Autor: Jürgen Habermas, Thema: Adorno / Gershom Scholem. Titel: Vom Funken der Wahrheit. Zwei große Denker und ihre ungewöhnliche Freundschaft: Der soeben erschienene Briefwechsel von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem ist eine Sternstunde deutsch-jüdischer Geistesgeschichte.

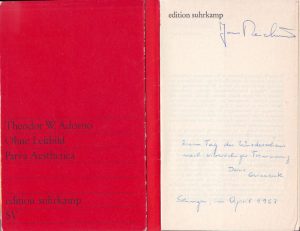

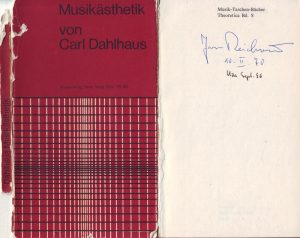

Das Merkwürdige daran ist, dass mich beide Themen interessieren: ich habe mich in letzter Zeit relativ eingehend mit Diderots „Paradox“ beschäftigt, und ich habe in meinem Leben viel Adorno gelesen (nur weniges von Habermas, gewiss, weil er sich nie zur Musik geäußert hat), von Scholem nichts, aber es ist ja zwischen den beiden ausführlich von Walter Benjamin die Rede, von dem ich einiges kenne. Ohne „mitreden“ zu wollen. Aber Zuhören müsste doch gelingen?

Was also ist los mit mir? Oder mit den Texten, die ich lesen will, aber nicht kann? Warum sage ich nicht: ich brauche keine Texte, die mir „ausweichen“? Weil ich darin etwas spüre, was entschlüsselt werden könnte. Der Fehler könnte bei mir liegen…

2) Zunächst hätte ich den biographischen „Kasten“ gründlich lesen sollen: ja, richtig, Habermas war Adornos Assistent in Frankfurt und war mit Scholem, „dem Erforscher der jüdischen Mystik“ nach Adornos Tod befreundet. Der Titel des Buches lautet „Der liebe Gott wohnt im Detail. Briefwechsel 1939 – 1969“. Was direkt an ein Wort erinnert, das ich mir vor langer Zeit aus Adornos „Charakteristik Walter Benjamins“ (Prismen S. 232) notiert hatte:

das Ewige [ist] jedenfalls eher ein Rüsche am Kleid als eine Idee.

Doch weiter, zu den Sätzen, bei denen ich die Lust verloren habe:

Das ‚Umschlagen der Mystik in Aufklärung‘ bezeichnet den Ort, an dem sich Adorno und Scholem treffen. Dieser hatte das Fortwirken der abgründigen Lehren eines Luria von Safed in den frankistischen Sekten des 18. Jahrhunderts untersucht und bis in die Französische Revolution hinein verfolgt. An dieser revolutionären Einmischung heterodoxer Lehren in die säkulare Gesellschaft sind die beiden aus verschiedenen Gründen interessiert.

Einem junghegelianischen Adorno steht der Zerfall der Hegelschen Philosophie vor Augen – der „Verwesungsprozess des absoluten Geistes“ (Marx). Er sieht im Wahrheitskern der liegen gelassenen Metaphysik ein transzendierendes, ein befreiendes Moment, das die dumpfe Immanenz eines alle Lebensbezirke durchdringenden Kapitalismus aufsprengen könnte. Wie kann dieser Wahrheitskern in den fortgeschrittensten Gestalten der Moderne, vor allem in der Kunst, wirksam werden?

Ja, da gibt es Namen und Andeutungen, die ich nur außerhalb des vorliegenden Textes klären kann: Luria von Safed … frankistische Sekten… Ich versuche es z.B. hier und hier.

Zugleich weiß ich: das liegt wohl doch jenseits meiner Ambitionen, das waren halt Gershom Scholems Forschungsgebiete. Aber die Entwicklung der persönlichen Konstellationen unter den Denkern in jener schwierigen Zeit ist zweifellos interessant. Die schwierige Stelle jedenfalls ist fast aufgelöst.

Und nun der Brückenschlag zwischen 2) und 1) :

Irgendwo las ich, dass Georg Simmel etwas über Schauspielerei geschrieben habe, schlage in seinem Sammelband „Philosophische Kultur“ nach, ob dieser Essay darin enthalten sei, – ist er nicht, aber ich entdecke, dass es eine Einleitung von – Jürgen Habermas gibt: Simmel als Zeitdiagnostiker. Und alle wichtigen Zeitgenossen werden erwähnt, darunter Adorno, der geschrieben habe:

Georg Simmel … hat doch als erster, bei allem psychologischen Idealismus, jene Rückwendung der Philosophie auf konkrete Gegenstände vollzogen, die kanonisch blieb für jeden. dem das Klappern von Erkenntniskritik und Geistesgeschichte nicht behagte.

O-Ton Adorno aus: Henkel, Krug und frühe Erfahrung. Und weiter Habermas:

Blochs Spuren, zwischen 1919 und 1929 entstanden, verraten den Schritt des Mannes, der auf diesem Weg vorausgegangen war. Bloch hat das Sinnieren über „Lampe und Schrank“ oder über die „erste Lokomotive“ einem Simmel abgeschaut, der gleichermaßen über den Schauspieler wie über das Abenteuer philosophiert, der über „Brücke und Tür“ reflektiert hatte, um in diesen exemplarischen Gebilden Grundzüge des menschlichen Geistes verkörpert zu finden. Simmel hat nicht nur, eine Generation vor Heidegger und Jaspers, die Studenten ermutigt, aus den Bahnen der Schulphilosophie herauszuspringen und „konkret“ zu denken; seine Arbeiten haben, von Lukács bis Adorno, den Anstoß dafür gegeben, den wissenschaftlichen Essay als Form zu rehabilitieren.

Quelle Jürgen Habermas: Simmel als Zeitdiagnostiker / in: Georg Simmel: Philosophische Kultur / Zweitausendeins 2008 Seite 17-32 (Habermas zuerst bei Verlag Klaus Wagenbach 1983)

1) Im SWR2-Text über „Diderot und das Paradox des Schauspielers“ von Christian Schärf bin ich ziemlich angetan bis etwa Seite 16. Insbesondere Rousseau von einer kritischen Seite behandelt zu sehen, die ich für mich schon länger ausbauen möchte (seit der Vorbereitung durch Rüdiger Safranski und Maximilian Hendler), aber auch die Verbindung mit Goethe und Hegel. – Die „Kontrolle“ eines orthographischen Fehlers („Verse“ statt Ferse) führt mich zu Goethes Originalübersetzung des Diderot-Werkes „Rameaus Neffe“ :

Es mag schön oder häßlich Wetter sein, meine Gewohnheit bleibt auf jeden Fall um fünf Uhr abends im Palais Royal spazierenzugehen. Mich sieht man immer allein, nachdenklich auf der Bank d’Argenson. Ich unterhalte mich mit mir selbst von Politik, von Liebe, von Geschmack oder Philosophie und überlasse meinen Geist seiner ganzen Leichtfertigkeit. Mag er doch die erste Idee verfolgen, die sich zeigt, sie sei weise oder töricht. So sieht man in der Allée de Foi unsre jungen Liederlichen einer Kurtisane auf den Fersen folgen, die mit unverschämtem Wesen, lachendem Gesicht, lebhaften Augen, stumpfer Nase dahingeht; aber gleich verlassen sie diese um eine andre, necken sie sämtlich und binden sich an keine. Meine Gedanken sind meine Dirnen.

(Und dieser Text wiederum erinnert mich an das schon behandelte Thema Krimskram im Kopf.)

Dann steige ich allmählich aus, etwa ab Christian Schärfs Skriptseite 17, wenn es von Nietzsche auf die Frauen geht, anschließend (aus modernen Paritätsgründen?) auf die Männer, zwischendurch auf Sloterdijks „Anthropotechnik“ und auf die amerikanische Philosophin Judith Butler, aus deren Sicht

auch unser Sprechen (…) nur als eine Verkörperungspraxis denkbar [ist]. Sprechakte sind reenactments bereits vollzogener Sprechakte, nur werden sie jeweils in einer neuen Präsenz zur Aufführung gebracht. Jedes reenactment verschiebt die Idee der Autorschaft eines Sprechens oder einer schriftlichen Handlung auf neue Akteure und auf eine neue Situation der gleichzeitigen Präsenz von Text, Rolle und Publikum.

Zweifel am Sinn dieser Zusammenfassung. Und nun folgt noch der Übergang zu Simmels Schauspieler-Essay und einer abstrakten Gedankenreihe, die – so meine ich – nicht nachvollziehbar ist, wenn man nicht genau die gleiche Literatur kennt, die der Autor sich angeeignet hat. Und dies nicht recht überzeugend vermittelt, wenn er zum Schluss doch wieder auf Rousseau kommt, als sei da noch was zu holen:

Das Paradox des Schauspielers ist noch lange nicht begriffen. Es scheint gar so, als sei es gar nicht lösbar, denn wer diesen Knoten zerschlagen wollte, müsste sich wohl selbst außerhalb jeder Rolle bewegen, müsste die Fiktionen Rousseaus vom Naturzustand in Lebenspraxis übersetzt und das Theater hinter sich gelassen haben.

Das klingt etwas nach Kleists Aufsatz über das Marionettentheater, aber wer weiß, ob der auf die Rousseau-Fiktion angewiesen wäre. Alles in allem eine anregende Lektüre also, dennoch ein Text, der nach aktiver Ergänzung verlangt und beim bloßen Hören am Radio am Ende zu viele Fragen offen lässt.

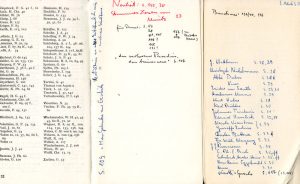

1993 Beethoven-Buch + umgeblättert:

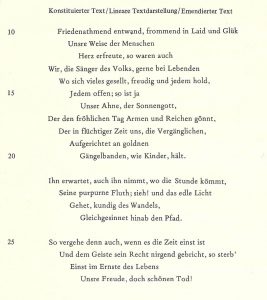

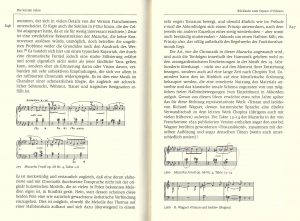

1993 Beethoven-Buch + umgeblättert: Tadeusz A. Zielinski Chopin Lübbe 1999

Tadeusz A. Zielinski Chopin Lübbe 1999 Quelle Roland Reuß: Ende der Hypnose Vom Netz zum Buch / Verlag Strœmfeld Frankfurt am Main 2012 ( hier )

Quelle Roland Reuß: Ende der Hypnose Vom Netz zum Buch / Verlag Strœmfeld Frankfurt am Main 2012 ( hier )