Hören und Denken

Hier das Dokument meiner ersten Begegnung mit Bachs Magnificat (die Aufschrift stammt von meinem Bruder, wir haben „die Stelle“ gemeinsam entdeckt) und die große Wiederbegegnung im Jahre 1972 in Lenggries und Einsiedeln. (Einzelbilder zur Vergrößerung bitte anklicken!)

Wenn Sie nicht ganz nachvollziehen können, weshalb jemand ernsthaft – über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte – immer wieder zurückkehrt zu der Vertonung dreier lateinischer Worte, müssen Sie unbedingt die Musik hören, um die es geht. Leicht zugänglich sind die youtube-Aufnahmen; sie müssen nicht unbedingt die bestmöglichen sein, aber sie geben eine lebendige Vorstellung von der Musik, um die es geht. Springen Sie in die Aufnahme mit Nikolaus Harnoncourt (Kloster Melk, Österreich, 2000) – HIER – und dort genau auf den Punkt, an dem der Satz beginnt: Fecit potentiam, ab 16:00. Schauen Sie sich den Text an, und beachten Sie ganz besonders die „Inszenierung“ der Worte dispersit superbos und mente cordis sui, letztere genau ab 17:24 bis 18:00 (Ende des Satzes).

Eine andere Veröffentlichung desselben Konzertes findet man auf youtube HIER. Ab 15:40 Fecit potentiam, ab 17:06 mente cordis sui.

Ein Mailwechsel an zwei Novembertagen

10.11.2014 8:01

Sehr geehrter Herr JR,

in der Annahme, dass Sie es waren, der sich im Internet zu „mente cordis sui“ aus dem Magnificat zu Wort gemeldet hat, hier eine Rückmeldung:

Ich habe mich umgesehen und festgestellt, dass die Vulgata sehr wohl zwischen „suus“ und „eius“ korrekt unterscheidet. Im Übrigen muss man die ganze Reihe der Aussagen betrachten:

in brachio suo

mente cordis sui

misericordiae suae.

Vivaldi, von Haus aus Priester, hat diesen Zusammenhang auch musikalisch ausgedrückt, indem er für die beiden letzten Zeilen exakt die gleiche Tonfolge angesetzt hat, nur durch die tempi unterschieden. Bach hat das „mente cordis sui“ m.E. als Tremendum gestaltet, von dem sich die lyrisch intime Stimmung der Aussage über „puerum suum“ unüberhörbar abhebt.

„Er hat die Hochmütigen zerstreut, wie er in seinem Herzen über sie dachte“ (vgl. die Geschichte vom Turmbau zu Babel).

Man muss da, denke ich, unterscheiden zwischen dem, wie man selbst über Gott reden würde, und dem, was ein antiker Text sagt.

Mit freundlichem Gruß

RB

10.11.2014 11:21

Sehr geehrter Herr RB,

vielen Dank für Ihre Aufklärung, die mir plausibel erscheint, mich jedenfalls wieder ins Wanken bringt.

Wankend, weil ich ja die griechische und die deutschen Versionen des Textes sehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Magnificat#Text

Ich sehe auch den wechselnden Gebrauch von sui oder suae und eius, ohne ihn mir erklären zu können.

Andererseits überzeugt mich der Hinweis auf das Tremendum, das Bach in der Harmonik zum Ausdruck bringen wollte und das sich direkt auf Gott bezieht und nicht auf die schreckliche Gedankensünde, der ich jedenfalls kein solches Tremendum gönne.

Können Sie sich denn vorstellen, dass die Komponisten (Sie verweisen auf Vivaldi, der ja auch in der Faktur des Crucifixus der H-moll-Messe Bachs Anreger war) eine andere Deutung bevorzugten als die übersetzenden Theologen?

Ich fände es schön.

Mit freundlichen Grüßen

JR

P.S. Erlauben Sie, dass ich Ihre Stellungnahme (mit Ihrem Namen, ohne Ihre Mailanschrift) unter den Blog-Artikel setze?

Die Kommentar-Funktion habe ich ja außer Kraft gesetzt, weil ich mit Spam aus der ganzen Welt überschüttet werde.

10.11.2014 13:05

Sehr geehrter Herr JR,

der unterschiedliche Gebrauch von sui oder suae und eius ist jeweils darin begründet, ob sich das Possessivpronomen auf das Subjekt des Satzes bezieht oder nicht. Wenn sich „mente cordis“ auf superbos beziehen würde, müsste es „cordis eorum“ heißen.

Luther griff in seiner Übersetzung des NT auf die griechische Originalsprache zurück, dianoia kardias autôn heißt zweifelsfrei „in ihres (der Hochmütigen) Herzens Sinn“. Wer den Vulgatatext auch so übersetzt, flunkert oder beherrscht das Latein nicht. Ich verfüge hier nicht über eine entsprechende Bibliothek, so dass ich nicht nachschauen kann, wie in früheren Zeiten die Vulgata übersetzt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

RB

10.11.2014 14:14

Sehr geehrter Herr RB,

ich bin verblüfft.

„Cordis eorum“ – natürlich. Aber hätte das der von mir zu Hilfe gerufene Lateinprofessor in D. nicht auch wissen müssen?

Wenn ich Sie zitieren darf: erlauben Sie, dass ich den einen Satz (mit dem Flunkern und Nichtbeherrschen) etwas schonender formuliere?

Ich bin Ihnen dankbar.

Damals habe ich sogar den Bach-Forscher CW fragen lassen (durch einen gemeinsamen Freund), und er soll ziemlich ratlos reagiert haben.

Der Hinweis auf den musikalischen Ausdruck des „Tremendum“ hätte doch eigentlich von ihm kommen müssen.

Mit freundlichen Grüßen,

JR

10.11.2014 18:10

Sehr geehrter Herr JR,

Ihre letzte Frage kann ich bejahen, obwohl es nicht nötig ist, dass Sie mich förmlich zitieren. Ich erhebe keine Urheberrechte.

Dass der Lateinprofessor so reagiert hat, wie er es tat, hat wohl damit zu tun, dass für einen Altphilologen das Latein der Vulgata schon eher Vulgärlatein ist, dem man vieles zutraut.

Ich selbst war auf Ihren Text im Internet gestoßen, weil ich irritiert suchte, was mente cordis sui bei Vivaldi, dessen Magnificat wir gerade in einem Chor einstudieren, bedeutet. Vorher war mir die lateinische Textstelle noch nicht ins Bewusstsein getreten. Inzwischen bin ich mir sicher, dass die lateinische Übersetzung des griechischen Textes eine Interpretation, nicht eine korrekte Übersetzung ist. Solche Stellen gibt es auch sonst. Berühmt ist Lk 2,14, griechisch: den Menschen Seiner Gnade, lateinisch: den Menschen guten Willens.

Alles Gute und schöne Grüße

von RB

10.11.2014 20:32

Sehr geehrter Herr RB,

wunderbar, das hätte ich nicht gedacht: dann war ich ja auch für Sie etwas nütze.

Meine neugierige Frage angesichts Ihres Fachwissens: sind Sie der Autor, der sich mit den Qumram-Texten beschäftigt hat oder ist das ein Namensvetter von Ihnen?

Freundliche Grüße,

JR

P.S. Falls Sie sich gewundert haben: mein Blog war in der Zwischenzeit abgestürzt, aufgrund eines Updates, zu dem ich gezwungen war bzw. mein Helfer, der mit allen technischen Sachen betraut ist. Inzwischen ist alles auf dem Stand eingefroren, auf dem es war, und ich warte ab, bis ich wieder „Zutritt“ habe.

11.11.2014 8:47

Sehr geehrter JR,

ja, der angesprochene Autor bin ich.

Inzwischen habe ich auch eine alte Übersetzung gefunden, die wirklich die Vulgata übersetzt: die althochdeutsche Tatian-Übersetzung aus dem 9. Jh. (zitiert in „Theodisca“, de Gruyter 2000, S. 173):

muote sines herzen, wobei „muot“ althochdeutsch nach Köbler, Gerhard „Sinn, Mut, Zorn“ bedeutet und muote ein Genetiv ist (zornigen Herzens, im Affekt seines Herzens).

Und was schreibt der Gelehrte in Theodisca? Der Übersetzer habe die lateinische Wendung nicht verstanden und das Possessivpronomen falsch übersetzt. Offenbar aber hat er den lateinischen Text selbst nicht übersetzt, sondern eine aktuelle deutsche Übersetzung herangezogen. So läuft das auch in den CD-Begleittexten, zu dem lateinischen Text wird einfach eine englische oder deutsche Bibelübersetzung zitiert.

Mit freundlichen Grüßen

RB

……………………………………………………………………..

Hinweis zur Person:

Roland Bergmeier

Die Qumran-Essener-Hypothese

Die Handschriftenfunde bei Khirbet Qumran, ihr spezifischer Trägerkreis und die essenische Gemeinschaftsbewegung

Roland Bergmeier, geb. 1941, Dr. theol., ev. Religionslehrer im Ruhestand; Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit auf den Gebieten Neues Testament und Religionsgeschichte: Essener und Qumran, Johannesevangelium, Johannesapokalypse, Paulus und das Gesetz.

………………………………………………………………………………..

Anregung zum Weiterhören: das Magnificat des Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel HIER

Das „Fecit potentiam“ beginnt bei 19:13, „dispersit superbos“ bei 20:30, Ende nach „mente cordis sui“ bei 23:58

CPE Bach komponiert durch, anders als sein Vater, er gibt also dem „mente cordis sui“ keinen besonderen Nachdruck. Es gehört für ihn offenbar zu den „superbos“.

Wir haben dieses Magnificat mit dem Collegium Aureum und dem Tölzer Knabenchor schon im Jahre 1966 unter Kurt Thomas aufgenommen (u.a. mit Elly Ameling). Damals habe ich merkwürdigerweise dem Unterschied in der Behandlung des „mente cordis sui“ keine Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl mir die Anlehnung des einen Magnificats an das andere sehr bemerkenswert erschien.

Das JSB-Magnificat haben wir wohl 1972 in der Pfarrkirche Lenggries aufgenommen. Aufgeführt am 21.10.72 im Kloster Einsiedeln in der Schweiz (nebst der Kantate 110 „Unser Mund sei voll Lachens“).

Zu dem im Mailwechsel erwähnten Magnificat von Vivaldi lesen Sie HIER. Man kann auch die Einzelsätze anspielen.

Eine Gesamtaufnahme unter Ricardo Muti auf youtube HIER.

„Fecit potentiam“ von 12:23 bis 12:54, – zu beachten im Blick auf JSB die motivische Behandlung des „dispersit“, dagegen fast beiläufig angefügt: „mente cordis sui“.

Nochmals vergleichen aufgrund des folgenden Nachtrags.

Nachtrag (18.11.2014): „Übrigens, als ich im Text ‚Fecit potentiam …, dispersit superbos‘ den Zusammenhang mit Gen 11,9 (dispersit eos Dominus) wahrnahm und erstmals bewusst hörte, was Vivaldi daraus gemacht hat, habe ich zu meinen Chormitgliedern gesagt, man müsste ‚mente cordis sui‘ fast übersetzen mit: ‚in der Rage seines Herzens‘.“ (privat: Roland Bergmeier)

Ausklang

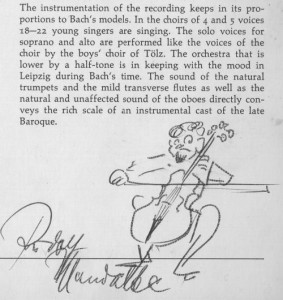

Oben und unten: Unterschriften von Theo Altmeyer (Tenor), Prof. Werner Neuhaus, Günter Vollmer (Violine), Franz Lehrndorfer (Orgelpositiv) und Rudolf Mandalka (Violoncello) auf der LP mit dem Tölzer Knabenchor und dem Collegium Aureum 1972 (s.a. ganz oben rechts).

Franzjosef Maier und Marc

Franzjosef Maier und Marc