Das Buch aus einem unbekannten Land, vorgestellt von Dr. Hans Mauritz (Luxor)

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem Erscheinen liegt „Beer in the Snooker Club“ [Snooker siehe hier], der 1964 in englischer Sprache erschienene Roman des ägyptischen Schriftstellers Waguih Ghali, وجيه غالي (gesprochen Wagîh Râli), in einer deutschen Übersetzung vor. (1) Diese Verspätung ist um so erstaunlicher, als Ghali sein Buch in der niederrheinischen Stadt Rheydt verfasst hat, wo er damals lebte und arbeitete. Der deutsche Verleger Rowohlt hatte damals das Manuskript erstanden, in der Absicht es auf deutsch zu publizieren. Ghalis Freundschaft mit Diana Athill, einer Lektorin des André Deutsch-Verlages in London, hat dann dazu geführt, dass eine Publikation bei Rowohlt nicht zustande kam. (2)

Waguihs Roman fand gleich nach seinem Erscheinen ein positives Echo in der angelsächsischen Welt, wurde 1965 ins Französische und 1967 ins Hebräische übersetzt und erreichte als Taschenbuch (Penguin New Writers, 1968) ein breites Publikum. Spätere Neuausgaben und Übersetzungen in verschiedene Sprachen, darunter auch ins Arabische, hatten zur Folge, dass „Beer in the Snooker Club“ zu einer Art Kultbuch wurde. Kultbuch weniger für entschlossene Aktivisten und Revolutionäre als vielmehr für enttäuschte und gescheiterte Idealisten und Träumer. Denn der Held des Romans zerbricht an dem Zwiespalt zwischen der untergehenden Welt der Aristokraten und des Grossbürgertums und der neuen Welt der Militärs.

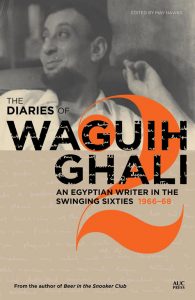

Dass das Interesse an diesem Schriftsteller und seinem Roman ungebrochen ist, zeigt die Tatsache, dass der Verlag der Amerikanischen Universität in Kairo 2016 und 2017 Ghalis Tagebücher veröffentlicht hat (3 ).

Ägypten im Umbruch

In diesem stark autobiografisch geprägten Roman erzählt Ram von den Ereignissen seiner Jugend in den von dramatischen Umwälzungen geprägten 50er Jahren. Als Medizinstudent an der Universität Kairo macht er mit bei Streiks und Demonstrationen gegen die Herrschaft der Briten und den mit ihnen kollaborierenden König Farouk. Den Militärputsch von 1952, die Revolution der „freien Offiziere“ und den Aufstieg von Gamal Abdel Nasser begrüsst er begeistert, wie die meisten jungen Menschen seiner Zeit: Nassers Projekte wie Agrarreform und Landverteilung an die Armen, kostenlose Schulbildung und medizinische Versorgung entsprachen seinem Ideal von sozialer Gerechtigkeit und Solidarität: „Das einzig wirklich Wichtige, das uns widerfuhr, war die Ägyptische Revolution. Unser Interesse war rückhaltlos und natürlich, frei von jeglichem Fanatismus oder konkreten Zielen.“ Vier Jahre später, als nach der Nationalisierung des Suezkanals Briten, Franzosen und Israelis Ägypten überfielen, ist von Rams Begeisterung wenig geblieben. Im Unterschied zu seinen linken Freunden eilt er nicht zurück aus England, um sich als Freiwilliger im Kampf gegen die Aggressoren zu engagieren.

Diese Wandlung hat mit dem totalitären Charakter des Nasserregimes zu tun, aber ebenso mit Rams Persönlichkeit und seiner Lebensgeschichte. Der junge Mann ist durch seine Herkunft und sein Milieu kein Ägypter wie das Gros der anderen. Der Schriftsteller selbst stammte aus einer Familie, die Macht und Einfluss besass und bei uns im Westen vor allem durch Boutros Boutros Ghali bekannt ist, der von 1992 bis 1996 UN-Generalsekretär war. Zwar ist Ram, wie sein Verfasser, verarmt, aber seine reichen Verwandten sorgen für ihn, und als Angehöriger der Oberschicht geniesst er die Privilegien, welche den Reichen zustehen. So erhält er einen Studienplatz an der renommierten medizinischen Fakultät, „ungeachtet dessen, dass Hunderte sehr viel besser qualifizierte Leute Schlange standen, um einen Platz an der Fakultät zu ergattern. Ich war einer der Privilegierten; ich konnte Beziehungen spielen lassen.“

Eine kosmopolitische Oberschicht

Ganz wie der Schriftsteller selbst lebt Ram in jenem kosmopolitischen Milieu, das damals das Leben in Kairo und Alexandria bestimmte. Er hat nicht einmal richtig Arabisch gelernt, denn er pflegt Umgang mit Griechen, Italienern, Juden und Aristokraten aus aller Welt. In seiner Familie spricht man Französisch, denn die Frauen wurden zu französischen Nonnen in die Schule geschickt. Den jungen Ram steckt man, wie viele Söhne reicher Ägypter, in eine Elite-Schule, das „Victoria College“, in welchem sie zu perfekten Anglophonen werden und sich die Werte der Kolonialmacht aneignen, um später zur Elite zu gehören und das Land im Sinne Grossbritanniens zu regieren . Dass Ram seine Muttersprache nur schlecht beherrscht und kaum mit „wahren“ Ägyptern zu tun hatte, werfen ihm später seine linken Freunde vor: „In dem Umfeld, in das ich hineingeboren worden bin, ist es eine Seltenheit, Ägypter zu kennen“. Sie machen ihm klar, „dass die Leute, auf die ich im Sport-Club und bei Galopprennen stiess, die Villenbesitzer und die europäisch Gekleideten und in Europa weit Gereisten, keine Ägypter waren. Kairo und Alexandria waren nicht deshalb kosmopolitisch, weil in diesen Städten viele Ausländer lebten, sondern weil die Ägypter, die dort geboren wurden, für die eigenen Leute Fremde waren.“

Ram, der unzählige „linke“ Bücher verschlingt, bei Demonstrationen revolutionäre Slogans skandiert und mit den Kommunisten sympathisiert, lebt meilenweit entfernt von den Fellachen, der grossen Mehrheit des ägyptischen Volkes. Seine Freundin Edna, obwohl aus einer reichen jüdischen Familie stammend, hat dieses „wahre“ Ägypten schon als Kind erlebt. Ihre Kinderfrau nimmt sie heimlich mit ins Dorf. „Anfangs war ich angewidert von dem Dreck und dem mangelnden Konfort, den Rindern und Hühnern als gleichberechtigten Hausbewohnern“. Aber dann lernt sie die Menschen schätzen. „Ich liebte das Würdevolle der Fellachen (…) Ich liebte es, wie sie sich selbstverständlich gegenseitig halfen und gemeinsam die Verantwortung für die vielen Waisen dort übernahmen.“ Diese Erlebnisse sind der Ursprung für Ednas politisches Engagement. Sie wird dafür unter dem neuen Regime, das Kommunisten verfolgt und Juden hasst, einen hohen Preis bezahlen.

Ram stammt aus einer koptischen Familie von Grossgrundbesitzern, die in Oberägypten ansehnliche Ländereien besaß. Aber er ist von diesen Wurzeln abgeschnitten und empfindet für die Fellachen nur vage Sympathie, die zu nichts verpflichtet. Manchmal malt er sich eine solidarische Zukunft aus: „Und dann hab ich gedacht, ich könnte mich nützlich machen (…) Lehrer werden oder so; oder vielleicht in Dörfern helfen.“ Die Formulierung zeigt, dass dies nichts ist als ein frommer Wunsch, der seinen Zynismus und sein Schmarotzertum nur schlecht kaschiert. Auch die Armen in Kairo sind für Ram und seinesgleichen eine fremde Welt. Mit Edna unternimmt er „Ausflüge – barfuss und in Lumpen – in die Armenviertel Kairos und die kleinen Dörfer im Umland“. Eine erbärmliche Maskerade: Der junge Mann aus der Oberschicht muss sich verkleiden, wenn er die Welt betritt, in der ein Grossteil der Ägypter lebt. Seine Schwierigkeiten, von sich und seiner Umwelt loszukommen, belegen, dass Nomen tatsächlich Omen ist. Sein Vorname scheint sein Leben zu programmieren, denn das arabische وجيه bedeutet „angesehen, vornehm, ausgezeichnet“.

Nichts Neues nach der Revolution?

Ram wird zum Studium nach England geschickt. Nach seiner Rückkehr stellt er fest, dass sich seine politischen Erwartungen nicht erfüllt haben. Vor allem verblüfft ihn, wie wenig sich für die Privilegierten geändert hat. Die immense Kluft zwischen Reich und Arm besteht weiterhin. Zwar hat das Regime den Landbesitz der Grossgrundbesitzer drastisch eingeschränkt. Aber Rams Tante, Chefin des Familienclans, gelingt es, die Ländereien noch vor der Enteignung günstig zu verkaufen. Nach aussen hin gibt sie vor, das Land an die Armen zu verschenken, und lässt sich in der Zeitung dafür feiern. Die Adelstitel sind offiziell verboten, „aber wer mal Pascha gewesen war, wurde weiterhin Pascha genannt“. Die Privilegierten treffen sich weiterhin an den eleganten Orten, die ihnen vorbehalten sind. Sie sitzen im eleganten Café „Groppi“, trinken und parlieren Französisch, auch wenn sie jetzt, der Karriere wegen, gezwungen sind, Arabisch zu lernen. Sie verbringen ihre freie Zeit im Gezira Sporting Club, am Pool, im Bridge-Salon und beim Krickettspiel. Sie bleiben untereinander, auch wenn sie akzeptieren müssen, dass jetzt Offiziere in den Club eintreten und sich ihren feinen Lebensstil zu eigen machen. Zwar klagen sie über den Verlust der angestammten Privilegien: „Wohin ist unser kosmopolitisches Leben nur entschwunden?“ Aber sie fahren weiter teure Autos und erfinden Tricks, wie man die Devisen-Vorschriften umgehen und wie eh und je den Sommer in Europa verleben kann. Sie jammern darüber, dass ihre Fellachen die Pacht nicht zahlen können. Aber das Geld für ihren teuren Lebensstil pressen sie weiterhin heraus. Mit dem Militärregime haben sie sich versöhnt. Sie holen ihre Söhne von den Universitäten und stecken sie in die Armee. Der Stolz, Pascha oder Sohn eines Paschas zu sein, macht einer neuen Variante Platz: „Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben – ich bin Oberst oder General oder Sohn eines Generals.“

„Selig sind die Unwissenden“

Rams Cousin Mounir, soeben aus Amerika zurückgekehrt, ist der Liebling des Familienclans. Vielleicht weil er der Nasser-Zeit bereits voraus ist und wohl gut aufgehoben wäre im heutigen Ägypten. Er warnt vor der roten Gefahr und singt ein Loblied auf die freie Marktwirtschaft. „Glaubt mir (…) die amerikanische Demokratie ist das Nonplusultra (…) O Mann, das ist genau das richtige Land für mich“, sagt er mit dem amerikanischen Akzent, den er sich angeeignet hat. Von Armut und Rassendiskriminierung in Amerika hat er nie gehört. „Er wusste nur, dass er drei Jahre in Amerika gelebt, die dortigen Redewendungen aufgeschnappt und einen Abschluss bekommen hatte.“ Und er weiss, dass er damit bestens ausgerüstet ist für ein hohes Amt und dass er es bekommen wird. Ram denkt an seine Kameraden, die am Kanal für ihr Vaterland gekämpft haben, verwundet und gefallen sind. Er weiss, dass Mounir und andere Opportunisten sich künftig ihnen gegenüber als Herren aufspielen werden. Als Mounir verkündet, „England (…) müsse am Suez bleiben und uns vor der Roten Gefahr beschützen“, rastet Ram aus, wird handgreiflich und von der Familie vor die Tür gesetzt. Freilich ist diese Reaktion, wie vieles bei ihm, mehr Show und Theater als echtes Engagement.

Ram weiss zuviel, hat zuviel gelesen, um in Mounirs Loblied auf Amerika einzustimmen. Auch mit dem Regime von Abdel Nasser kann er sich nicht befreunden. Ägypten ist in den vier Jahren seit der Revolution zu einem Polizeistaat geworden, in dem kaum kontrollierte Willkür herrscht. Die Jüdin Edna wird durch eine Schnittwunde im Gesicht entstellt, weil ein Offizier sich die Gelegenheit zu einem privaten Rachefeldzug gegen die Juden nicht entgehen lässt. Nasser kollaboriert zunehmend mit den Sowjets, aber verfolgt die Kommunisten im eigenen Land. Ram sammelt Dokumente, die belegen, was sich an Gräueltaten in ägyptischen Gefängnissen und Konzentrationslagern abspielt. Dabei stellt er fest, „dass die reichen Grossgrundbesitzer und Reaktionäre, die noch Farouks Ancien Régime nachtrauern, gut behandelt werden, Sonderprivilegien geniessen und milde Haftstrafen verbüssen. Die anderen dagegen, Kommunisten, Pazifisten und Leute, die eine wirtschaftliche Zukunft nur dann sehen, wenn wir Frieden mit Israel schliessen, werden misshandelt und gefoltert.“ Ram verurteilt Nassers Israel-Politik: „Ein Drittel unserer Steuern wird in eine Armee gesteckt, die zwei Millionen armselige Juden bekämpfen soll, deren Angehörige im letzten Krieg übel massakriert worden sind.“ Erst Jahre später, als Waguih Ghali Israel besucht, wird er seine Überzeugungen nuancieren (s.u.).

Ein „angry young man“

Ram ist eine komplexe, widersprüchliche und gespaltene Persönlichkeit. Er verachtet die Menschen aus seinem Milieu, verurteilt sie als Ausbeuter und Parasiten. Andererseits ist er selbst ein Schmarotzer, denn er profitiert von ihnen und lässt sich seinen Alkoholkonsum und seine Spielschulden finanzieren. Er liebt die Treffpunkte der eleganten Welt. Im Snooker Club frönt er seinen beiden Lastern, dem Alkohol und dem Spiel um Geld. Zynismus, bitterer Humor und Spielsucht sind für Ram das, was den typischen Ägypter ausmacht: „Wir Ägypter sind Spieler (…) Es geht nicht darum, Geld zu gewinnen oder so; wir spielen einfach gern. Wir sind faul, und wir lachen gern. Nur wenn wir spielen, sind wir hellwach und wir strengen uns an.“ Wenn er im Gezira Sporting Club verkehrt, zeigt er, dass er dessen Rituale perfekt beherrscht. Er benimmt sich wie ein Gentleman, spricht Englisch mit Oxford-Akzent, lässt sich von den Kellnern mit „Ram Bey“ titulieren, und wenn er in den Pool steigt, sieht man das Emblem der Elite aufgestickt auf seiner Badehose. Um seine Selbstverachtung zu kompensieren, fällt er jedoch immer wieder aus der Rolle, provoziert und spielt den Hofnarren. Ram ist das „enfant terrible“ dieser Schickeria und geniesst sein Anderssein. Aber sein Sarkasmus bleibt ohne Konsequenzen, ist Maskerade, Show, „Prahlen und Allotria“.

Entfremdung in der Fremde

Die vier Jahre, die Ram in London verbringt, vertiefen diese Spaltung. Sein Freund Font und er waren in freudiger Erwartung aufgebrochen. „Alles lag vor uns: London, das Europa unserer Träume, ‚Zivilisation‘, ‚Meinungsfreiheit‘, ‚Kultur‘, ‚Leben‘“. Ihre Lektüre und die englische Schule hatten ihnen weisgemacht, dass es „Leben“ nur in Europa gibt. Europa, das waren die Länder, „deren Kultur ich wie ein Welpe aufgeleckt habe“. Aber die Aneignung des Fremden hat ihre Schattenseiten: „Unser Problem ist (…) dass wir dermassen englisch sind, dass einem speiübel wird. Wir haben keine eigene Kultur.“ Und von dieser Entfremdung werden beide nicht mehr loskommen. „An diesem Tag reisten wir (aus England) ab, und obwohl wir wieder da sind, werden wir doch nie zurückkehren.“

In England wurden die jungen Ägypter gastfreundlich aufgenommen. Ram müsste dafür dankbar sein, zumal in einem Land, das sich im Krieg befindet mit dem seinen. Aber er ist desorientiert, denn er erlebt zum ersten Mal in seinem Leben, „wie ich mich in zwei aufspaltete, in einen, der sich an allem beteiligt, und einen, der beobachtet und ein Urteil fällt.“ Seine Freunde bemerken, wie Ram sich verändert, unecht und „gekünstelt“ wird. Wer sich bemüht, die fremden Rituale mitzuspielen, ohne wie Mounir Nachäffer und Konformist zu sein, wird uneins mit sich selbst: „Die Kultiviertheit Europas hat etwas Gutes und Natürliches in uns getötet (…) Schleichend habe ich mein natürliches Selbst verloren. Ich bin nur noch eine Figur in einem Roman (…); bin der Schauspieler in meinem eigenen Theater; bin der Zuschauer in meinem eigenen improvisierten Stück.“

Weit schlimmer ergeht es ihm in einem eher proletarischen Milieu. Der junge Steve, vor kurzem vom Suezkanal zurückgekehrt, hat dort unten nie den Fuss vor das Kasernentor gesetzt. Trotzdem maßt er sich ein Urteil an: „Wenn man nicht aufpasst, dann hauen einen die Einheimischen übers Ohr (…) Ihr wisst ja, wie die Kanaken sind.“ Schnell lassen Emotionen das englische „fair play“ vergessen und es entlädt sich der Hass auf Juden und Kanaken. Aber auch Ram verstösst rasch gegen die Tabus, die in seiner Heimat gelten: schon nach wenigen Stunden in der Fremde lässt er sich anstecken von der sexuellen Freizügigkeit und steigt, um sich zu rächen, ins Bett mit einem jungen Mädchen, das Steves Verlobte ist.

Nach Kairo zurückgekehrt, bleibt Ram der schillernde Held eines Lebens, das Show und Maskerade ist. Auch in seiner Liebe zu Edna scheitert er, weil er glaubt, ihrer nicht würdig zu sein: „Ich (…) sah auch meine eigene Oberflächlichkeit und Unwürdigkeit im Vergleich zu ihrer Tiefe und Aufrichtigkeit.“ Seine Sehnsucht danach, für eine bessere Welt zu kämpfen, sein Wissen um die Gewissenlosigkeit und die Verlogenheit des eigenen Milieus lassen ihn einsam und depressiv werden. Der Schriftsteller Waguih Ghali wird vier Jahre später den Selbstmord wählen, weil er den Zwiespalt nicht länger erträgt. Sein Romanheld entscheidet sich für eine banale und bequeme Lösung: Die Heirat mit einer reichen Frau ermöglicht ihm, sein komfortables Leben fortzuführen. Depression, Selbstverachtung und Sarkasmus werden ihn dabei begleiten.

Die Epoche, die mit Nassers Revolution zu Ende ging, wird in Waguih Ghalis Roman ausschliesslich negativ gezeichnet. Nicht ganz zu Unrecht, denn was Ram erlebt, sind die Jahre der Dekadenz, in denen die ehemalige Elite trotzig festhält an ihrem Lebensstil. Aber mit ihrem Untergang verliert Ägypten auch Qualitäten, nach denen sich mancher heute sehnt. In Ägypten lebten damals Menschen verschiedener Herkunft und Religionen – Muslims, Christen und Juden – friedlich nebeneinander und das Gemisch von Nationalitäten, Sprachen und Religionen trug zur kulturellen Blüte bei. Als das Nasser- Regime Ausländer, Juden und Nonkonformisten ins Exil drängte, nahm es in Kauf, den kulturellen Reichtum dieser Welt aufs Spiel zu setzen. Unter Sadat emigrieren Hunderttausende nach Saudiarabien und an den Golf und kommen zurück mit einem anderen Lebensstil und einer gebieterischen Religiosität. Das Kopftuch, früher ausschliesslich von den Dienstmädchen getragen, bedeckt nun die Haare der meisten muslimischen Frauen. Weniger in Haute Couture gekleidete Damen und Herren auf den Strassen, dafür mehr vollverschleierte Frauen und bärtige Scheichs mit Gebetsmalen auf der Stirn. Moralische Strenge und Ernst verdrängten Amusement und Frivolität. Kein Wunder, dass heute oft die gute, alte Zeit verklärt wird und man sich nach König Farouk zurücksehnt, der früher verspottet und verachtet wurde.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„The writer of Rheydt“

Als der Schriftsteller Waguih Ghali seinem Leben ein Ende macht, vertraut er sein Tagebuch, das er zwischen 1964 und 1968 geführt hat, seiner Freundin Diana Athill an: „ordentlich herausgebracht, wäre es ein gutes Stück Literatur“. Waguihs Wunsch ist 49 Jahre später in Erfüllung gegangen. Der Mann, den wir in diesen Aufzeichnungen kennen lernen, ist alles andere als ein Sympathieträger. Er ist manisch depressiv und ein im Leben Gescheiterter. Aber er erzählt lebendig und präzis, mit viel Humor und Ironie, ist respektlos und absolut ehrlich, vor allem auch gegenüber sich selbst. Der Leser, der sich tapfer durch die Seiten hindurchliest, die allzu oft von Depression und Verzweiflung, vom Sauferei und Katerstimmung, von unerfüllter Liebe und schäbigem Sex handeln, begegnet einem Menschen, der ihn trotz allem fasziniert und seine Empathie erregt.

Der erste Teil dieser Aufzeichnungen spielt in der Stadt Rheydt, wo Waguih von 1960 bis 1966 lang gelebt hat, weil Westdeutschland das einzige Land war, das ihn aufnahm, nachdem ihm London die Erneuerung seines Visums verweigert hatte. Er schlug sich durch als Hafen- und Fabrikarbeiter, bevor er einen Job bei der britischen Rhein-Armee fand. Schwer nachzuvollziehen, wie der exzentrische Ägypter, dessen Porträt wir aus „Beer in the Snoker Club“ kennen, in der niederrheinischen Provinz zurecht gekommen ist. Waguih hat ein paar gute Freunde gefunden, vor allem aber Saufkumpane, die er um Geld anpumpen konnte und die umgekehrt auf seine Kosten zechten. Obwohl er recht gut Deutsch gelernt hat, fand er wenige ernsthafte Gesprächspartner, auch wenn man seinen literarischen Erfolg zur Kenntnis nahm und ihn als „writer of Rheydt“ titulierte. Die Meldungen vom Erfolg seines Buches erreichen ihn in der Provinz, aber freuen ihn nur mässig, weil er den Verlagen weismachen muss, er schreibe bereits an einem zweiten Buch. Statt zu schreiben, durchzecht er halbe Nächte und vergeudet seine Zeit mit flüchtigen erotischen Affären. Der einsame Waguih ist „besessen von Liebe“, aber nur solange die Angebete ihm widersteht. Sobald sie seine Verliebtheit erwidert, erlischt die Leidenschaft. „Es muss in mir eine Unzulänglichkeit geben, die macht, dass ich mich schrecklich sehne nach einem Menschen, den ich nicht besitzen kann. Denn ich sehne mich nie nach jemand, von dem ich weiss, dass er meine Gefühl erwidern kann.“ Liebe hat für ihn zu tun mit Macht und Selbstwertgefühl. Weil er sich minderwertig fühlt, sucht er in der Liebe die Bestätigung, welche das Leben ihm verwehrt. Hat er sie erreicht, wird aus der Leidenschaft Gleichgültigkeit und Abneigung.

Spiessbürgerlich und fremdenfeindlich

Die Liebesaffären braucht er auch, weil sein Leben langweilig und sinnlos ist. Waguih leidet „an dem Gefühl, wie farblos, spiessbürgerlich und unabenteuerlich mein Leben hier ist“. Er fühlt, wie er seine Zeit nutzlos vergeudet, „in Gesellschaft von Leuten, die eher wertlos sind“. Je länger er bei ihnen lebt, desto mehr verurteilt er die Rheydter als ignorant, langweilig und konformistisch. Was ihn empört, sind die rassistischen und fremdenfeinlichen Reaktionen, auf die er stösst. Obwohl der Bürgermeister der Stadt über die „Überlegenheit des deutschen Blutes“ promoviert hat, nehmen Presse und Bevölkerung ihn in Schutz. Nazi-Sympathien sind weit verbreitet, und Ausländer dürfen auch in der Öffentlichkeit verunglimpft werden. Waguih nimmt entsetzt zur Kenntnis, wie sehr die Neonazis bei den Wahlen triumphieren.

Swinging London

Während des deutschen „Exils“ hat Waguih sich nostalgisch nach London gesehnt, wo er schon in den 50er Jahren gelebt hatte: „London (…) meine Stadt, der einzige Ort auf der Welt, wo ich hingehöre, meine geistige Heimat, meine Liebe, die grosse Liebe meines Lebens.“ Als er endlich ein Visum erhält, muss er sein London-Bild revidieren. Zwar geniesst er es, an den mythischen Orten der „Swinging Sixties“ zu verkehren und in Kontakt zu kommen mit Menschen aus aller Welt. „Überschwemmt von Einladungen hier und dort, ziemlich verblüfft von dieser tollen Popularität, die ich erlebe.“ Wenn die Depressionen ihm eine Ruhepause gönnen, „sprüht er vor Spässen und vor Charme“. Die Frauen lieben ihn, und in diesem Klima sexueller Freizügigkeit kann er seine Potenz beweisen, was ihm ein Selbstgefühl verleiht, das ihm sonst versagt ist . Nur selten lernt er Menschen kennen, die ihn intellektuell bereichern: „dann fühlte ich, dass Frauen und Sex nicht alles sind, dass Literatur und interessante Gespräche ebenfalls eine Quelle des Vergnügens sind“. Aber die meisten „Intellektuellen“, die er trifft, sind oberflächlich und langweilig. „Ich fühlte, dass ich mit diesen attraktiven Hohlköpfen nichts gemein hatte.“ Aber er hält es erstaunlich lange aus in dieser Welt, die aus leerem Geschwätz, aus Partys, Geldspiel, Alkohol und Sex besteht.

Heimatlos und ohne Vaterland

Mitten im Trubel der Vergnügungen ist Waguih dennoch einsam. Heimatlos zu sein, ist etwas, das er kennt. Seine Mutter hat er seit vielen Jahren nicht gesehen. Seit seiner frühen Jugend hat er kein richtiges Zuhause. Niemand hielt es mit dem schwierigen Jungen aus, auch sein Stiefvater nicht, der kein Intellektueller, sondern Manager in einer Seifenfabrik war. Waguih wurde von einem Verwandten zum anderen hin und her geschubst und schliesslich in ein Internat gesteckt. Jahre später wird er heimatlos in einem ganz konkreten Sinn. Als erster Ägypter überhaupt besucht er Israel, nur wenige Wochen nach dem Krieg von 1967. Diese Reise wird von der ägyptischen Regierung nicht goutiert. Als er nach seiner Rückkehr einen Vortrag in der „Schule für Orientalische und Islamische Kultur“ hält, erhebt sich ein Mann und erklärt: „Auf Ihren Plakaten kündigen Sie Waguih Ghali als Ägypter an. Ich bin ein Vertreter der ägyptischen Regierung. Mr. Ghali ist kein Ägypter. Er ist zu den Israelis übergelaufen.“ (…) „Plötzlich, nach all diesen Jahren, dämmerte es mir, dass ich nicht nur seit dem Alter von etwa zehn Jahren kein Zuhause, sondern jetzt auch kein Vaterland mehr hatte.“

„Wir Israelis s i n d überlegen.“

Waguih Ghali, wie Ram, der Held seines Romans, teilt nicht den Antisemitismus und den Hass auf Israel, den viele seiner Landsleute empfinden. Dass er beschliesst, als Journalist am 23.7.1967 nach Israel zu reisen, hat aber wohl vor allem mit seiner Freude an der Provokation zu tun. Waguih verbringt dort sechs Wochen und bemüht sich, unvoreingenommen zu recherchieren und zu berichten. Aber je länger er das Land bereist, um so mehr realisiert er, wie schwer es ist, die politischen Ansichten der Israelis zu akzeptieren. So schockiert es ihn, dass die Zionisten uneingeschränkt hinter der Apartheidpolitik in Südafrika stehen: „irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Juden zu verfolgen eine Sache ist und Neger zu verfolgen etwas komplett anderes“. Als er nach seiner Rückkehr einen Vortrag vor dem Israelischen Studentenverein in London hält, bekennt er, dass die grosse Sympathie, die er für Israel empfand, gelitten hat. Ihn empört, dass die Israelis sich den Arabern überlegen fühlen, was einen Frieden mit ihren Nachbarn unmöglich macht. Die Zuhörer antworten mit anti-arabischen Tiraden, und Waguih realisiert, dass viele dieser Studenten ignorant, fanatisch und reaktionär sind. Alle, die das Wort ergreifen, unterstützen die amerikanische Politik in Vietnam . Waguihs Vorwurf, die Israelis fühlten sich „rassisch überlegen“, wird gekontert mit: „Wir s i n d überlegen.“

Der einzige authentische Moment im Leben

Aus seinem Scheitern und seiner inneren Leere zieht Waguih Ghali, im Unterschied zu seiner Romanfigur, die äusserste Konsequenz: „Ich bin innerlich tot und will einfach friedlich und rasch sterben (…) Ich versuche mit aller Kraft zu schreiben – zu arbeiten, aber ich bin ganz einfach leer von allem, ausser von der Sehnsucht, schnell zu sterben.“ Am 26. Dezember 1968 schluckt er Schlaftabletten, notiert noch die Namen derer, denen er Geld schuldet, und vertraut sein Tagebuch der Fürsorge seiner Freundin an. Er schreibt, bis die Tabletten ihre Wirkung tun. Noch könnte er sie ausspeien, aber er beteuert, dass dieser Augenblick „der einzige authentische Moment meines Lebens“ ist. Er wird sterben, wie er nie gelebt hat: „glücklich und mit heiterer Gelassenheit“.

(1) Waguih Ghali, „Snooker in Kairo”, aus dem Englischen von Maria Hummitzsch, Verlag C.H.Beck, München 2018

(2) Interview with Diana Athill by Deborah Starr, in “The Diaries of Waguih Ghali”, part 1, p.16

(3) “The Diaries of Waguih Ghali. An Egyptian Writer in the Swinging Sixties”, edited by May Hawas, Part 1, 1964-66, Part 2 1966-68, 2016 und 2017

Abdruck des Textes mit freundlicher Erlaubnis des Autors. ©Hans Mauritz 2018

27 Seiten Leseproben und Rezensionen des Buches „Snooker in Kairo“ bei Perlentaucher hier

Für Leser ohne Notenkenntnis zum bloßen Hören:

Für Leser ohne Notenkenntnis zum bloßen Hören: