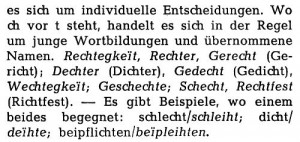

Zum Anfang der Marseillaise

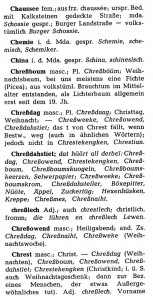

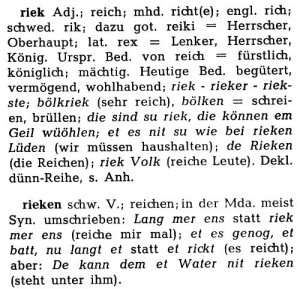

Als ich mir kürzlich die syrische Nationalhymne anhörte, geriet ich ins Grübeln: wie auch viele andere Hymnen ist sie mehr ein Kampflied als eine Hymne, jedenfalls will sie aktivieren, nicht zum Tanzen, sondern zum Marschieren. Erkennbar vor allem an dem „punktierten Rhythmus“, allerdings anhebend nur mit einem bloßen Sechzehntel-Auftakt: trotzdem frage ich mich, ob nicht in all diesen Fällen als Vorbild die „Marseillaise“ mit ihrem erweiterten Auftakt gelten kann (der dann im weiteren Verlauf als punktiertes Achtel plus Sechzehntel fortwirkt). Aber woher kommt er, wann hat man die hinreißende Wirkung dieses Anfangs erkannt? Die energetische Ausstrahlung ist anders als in den Tanz-Auftakten der alten barocken Suiten. Bei Wikipedia steht, dass der Anfang eines Boccherini-Quintetts die melodische Anregung gegeben haben könnte. (Jetzt brauchten wir noch den Hinweis, das Roger de Lisle, der Schöpfer der Marseillaise, Flöte gespielt und mit Vorliebe genau dieses Quintett geübt hat…)

Dem Auftakt fehlt jedoch das entscheidende rhythmische Detail, ansonsten: der Zielton der hohen Oktave auch hier – wenn auch Schritt für Schritt wie in „Ein Männlein steht im Walde“, erst der kühne Sprung gäbe den Charakter -, dann immerhin der fallende Dur-Dreiklang und seine Fortführung im a-moll-Dreiklang samt rhythmischer Komprimierung: die Vergleichbarkeit geht bis zum Anfangston des nächsten Taktes. Ja, selbst der Ton f“ auf der Zählzeit 2 des zweiten Taktes entspräche noch dem in der Marseillaise durch Aufwärtssprung erreichten Ton (siehe oben, Zeile 2, 5.Ton). – Auch die syrische Hymne verlässt sich auf die klare Wirkung des Dur-Dreiklangs (von einem arabischen Flair kann nicht die Rede sein) und auf den punktierten (nicht erweiterten) Rhythmus. Der neue Ansatz auf h-moll in der dritten Zeile zeigt jedoch, dass die Melodie im übrigen ganz anders angelegt ist

Quelle der beiden Hymnen: Reclam Nationalhymnen – Texte und Melodien / Philipp Reclam jun. Stuttgart 2007 (Seite 50 und 188)

Es geht mir aber nicht um einen typologischen Vergleich der Melodien, sondern um den rhythmischen Effekt, den es in dieser Form wohl nicht vor der Französischen Revolution gegeben hat. Vielleicht hat er in der Ausprägung der Marseillaise rein textlichen Ursprung, schwer genug rhythmisch präzise zu artikulieren. Wenn die Trompeten ihn nicht retten, ist der erste Einsatz ist bei Massenaufführungen, z.B. im Fußballstadion, kaum zu erkennen („Allons enfants“), es sind immerhin vier Silben!

Die Märsche seit der Französischen Revolution sind gekennzeichnet durch vorwärtstreibende und punktierte Rhythmen, wie in den Revolutionshymnen und -märschen (Marseillaise) und in der Oper außerhalb Frankreichs, vor allem bei Spontini.

Quelle Riemann-Musiklexikon Sachteil / Schott’s Söhne Mainz 1967 Art. Marsch

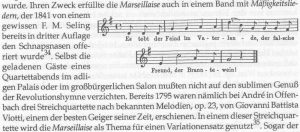

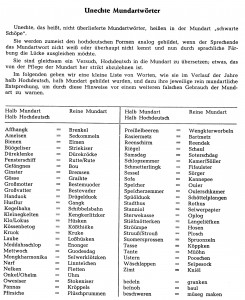

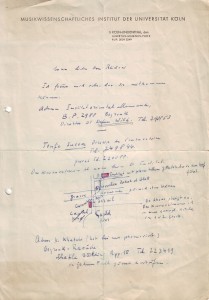

Eine Variante, die den Anfang der Marseillaise-Melodie jeden Schwungs beraubt, zitiert Ulrich Schmitt („Revolution im Konzertsaal“ Schott Mainz 1990 Seite 204). Er bezieht sich dabei auf Wilhelm Tappert Wandernde Melodien Berlin 1889 S.59ff. :

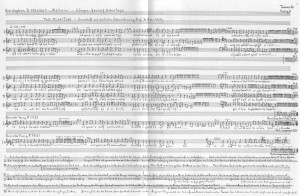

Um noch einen historisch bemerkenswerten Auftakt in Erinnerung zu rufen:

Beethoven VII: Wo beginnt das Thema?

Beethoven VII: Wo beginnt das Thema?

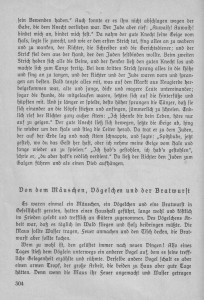

Gewiss, es ist ein anderer Rhythmus, der diesen Satz beherrscht. Doch auch der, von dem oben die Rede war, kann einen ähnlich obsessiven Charakter annehmen und gerade auf dieses Weise den Gestus des Kampfes merkwürdig transzendieren. Aber das ist einfach gesagt: Joachim Kaiser war es, der überzeugend auseinandergesetzt hat, wie schwer der Satz zu interpretieren ist, wie wenig ihm manche Pianisten oder Komponisten (Strawinsky) abgewinnen konnten („Beethovens Klaviersonaten“ Fischer 1979, 1994 Seite 483f). Um so deutlicher setzt Jürgen Uhde ihn in einen größeren Zusammenhang. Es soll hier in der Kopie nur angedeutet sein, das Buch gehört zumindest in jede Musikerbibliothek:

Quelle Jürgen Uhde / Renate Wieland „Denken und Spielen“ Bärenreiter 1988 Seite 56f

An anderer Stelle (in „Beethovens Klaviermusik III“ S. 355) sagt Uhde:

Schon Riezler verglich solche kraftvollen Gebilde mit Gestalten Michelangelos, die eigentlich fest auf dem Boden stehen müßten, sich aber doch schwebend, also gegen die Schwerkraft, verhalten.

Damit bezieht er sich, wie er sagt, u.a. auf die „Flucht durch die Tonarten im 2. Teil, wie die späteren Triolen, die abseitige Welt des ganz und gar marschfernen Trios.“

Walter Riezler (Beethoven 1936 Seite 239) jedoch sprach allgemeiner vom Spätwerk Beethovens und insbesondere davon, dass „diese Musik auch in Momenten gewaltigster Kraft und Wucht des Ausdrucks mit ‚vergeistigenden‘ Elementen durchsetzt ist. Eines der wichtigsten und häufigsten Geschehnisse hierbei ist, daß die Ganzschlüsse, die der frühere monumentale Stil Beethovens als die tragenden Pfeiler des Baus immer besonders betont, nun sehr oft verhüllt werden.“

Ich zitiere das nur als Andeutung der Schwierigkeiten, die sich beim Hören ergeben, und aus denen eine gewisse Ratlosigkeit resultieren kann, – trotz der durchgehend „revolutionären“, entschlossenen Rhythmen. Ich meine dies als Ermutigung, und nur in diesem Sinne zitiere ich ausgerechnet die folgende Passage aus Joachim Kaisers Buch („Beethovens 32 Klaviersonaten und ihre Interpreten“ / Frankfurt am Main 1979, 1994 Seite 487f):

So leicht, so überschaubar in seiner Dreiteiligkeit der B-Dur-Mittelteil des alla Macia auch ist, so zart eingeschlossen in eine rhythmische Sechzehntel-Figur, die am Anfang und am Schluß als „Vorhang“ erscheint, der aufgeht und wieder zugezogen wird: gerade dieses kurze Musikstück läßt eine Grenze erkennen, von deren Vorhandensein auch mal die rede sein muß. Es ist die Grenze des Verbalisierens musikalischer Phänomene. Wie weit reichen Worte? Kurz und grob: viele Jahre lang hielt ich dieses – gar nicht so ungeheuerlich schwierige, manuell oder intellektuell anspruchsvolle – B-Dur-Stück für reizlos, für langweilig, für höchstens bläßlich hübsch. Ich begriff auch, trotz mannigfacher Interpretationen großer Pianisten und kluger Autoren, Beethovens „dolce“-Vorschriften überhaupt nicht. Heute – die Noten haben sich nicht geändert – begreife ich wiederum nicht mehr, was da eigentlich nicht zu begreifen war. Aber hilft es dem Leser, wenn immer dort, wo ich vor fünfzehn Jahren „trocken“ oder „abweisend-abstrakt“ gesagt hätte, nun – in welchen Wendungen auch immer „innig“, „wunderbar-verhalten-exzentrisch“ umschrieben würde?

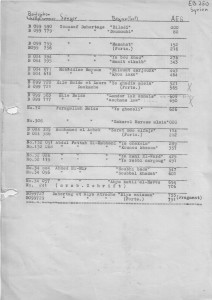

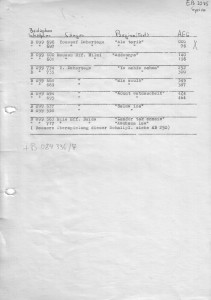

Editio Musica Budapest „EMB Study Scores“

Editio Musica Budapest „EMB Study Scores“

Man höre den 2. Satz der Klaviersonate op. 101, im folgenden Video mit Emil Gilels von 4:19 bis 10:22 (das von Kaiser beschriebene und im Notentext wiedergegebene Trio beginnt bei 7:26).

Wenn sich eine unbezwingliche Lust einstellt, das Gesamtwerk zu hören, was fast unvermeidlich ist, – möglichst ohne weitere theoretische „Indoktrination“ -, könnte ein Kurzleitfaden von Jürgen Uhde nicht unnütz sein:

Ein Zustand des Für-Sich-Seins, ebenso stiller, wie leidenschaftlicher Bewegung, der „innigsten Empfindung“ also, wird durch die Fanfaren „Lebhaft. Marschmäßig“ nicht nur unterbrochen, sondern auch zerstört. Wir wissen nicht, wer oder was hier marschiert, jedenfalls ist es eine sehr mächtige Gegenkraft. „Sehnsucht“ prägt den 3. Satz, sie richtet sich deutlich erkennbar rückwärts auf die sanfte Balance der Ausgangslage im 1. Satz, aber auch schon vorwärts auf das Ziel. Dieses indessen ist nur mit größter Anstrengung, mit höchster „Entschlossenheit“ im Finale erreichbar.

Quelle Jürgen Uhde: Beethovens Klaviermusik III / Reclam Stuttgart 1974 / 1991 ISBN 3-15-010151-4 (Seite 336)

Nachtrag 28.06.2016

Wie konnte ich das nur vergessen: der Rhythmus des „Scherzando vivace“, Streichquartett op. 127, dritter Satz. Ganz am Schluss präsentiert er sich sozusagen als Formel:

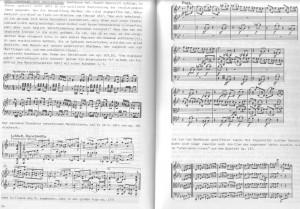

Aber man kommt nicht auf die Idee zu behaupten, er sei durch den Anfang der Marseillaise inspiriert. – Was ich heute beim Wiederlesen allerdings übersah, war die Tatsache, das in dem oben wiedergegebenen Auszug aus dem Buch „Denken und Spielen“ auch dieser Satz aus op. 127 zitiert ist. Man muss die Doppelseite nur nach dem Anklicken nach links rücken, damit die rechte Seite sichtbar wird, – beginnend mit dem Zitat aus der „Großen Fuge“ – als von Beethoven gestifteter Topos schwerelosen Marschierens, selbst im ungeraden Takt.

Nachtrag 30.06.2016

Beethovens Lied „Der Kuss“ op.128 (!) s.a. hier