Gerade hatte ich das Büchlein von Byung-Chul Han – unbefriedigt – von vorn angefangen, Nacht-Lektüre, erstes Kapitel: „Religion ohne Gott“ (die anderen sind schnell genannt: „Leere“, „Niemand“, „Nirgends wohnen“, „Tod“ und „Freundlichkeit“). Etwas verärgert schon, weil er mit Hegel beginnt, um erst nach 4 Seiten zu sagen: „Auch Hegels Interpretation der buddhistischen Meditation verfehlt die Geisteshaltung des Buddhismus“, und nach 6 Seiten hinzuzufügen: „Dieser Widerspruch entspringt aber seiner Fehlinterpretation des Buddhismus“.

Wie sollte es denn anders ausgehen, wenn am Anfang der Vers steht: „Der Große Buddha / er döst und döst / den ganzen Frühlingstag“. (Shiki)

Ganz richtig vielleicht, dass Buddha nur als Statue „Groß“ ist, aber nicht „als“ Gott, nicht einmal als eine Art Christus. Und warum soll ich mit einer Deutung beginnen, Hegels nämlich, die zu Beginn, also VOR einer dann 200 Jahre währenden Buddhismus-Forschung hochmütigst unternommen wurde? Ist das in irgendeinem anderen Gebiet der Forschung üblich?

„Diesen Mangel der Subjektivität ’suppliert‘ man mit der Gestalt des Buddha. So wird das ‚Absolute‘ durch ein empirisches, endliches Individuum personifiziert und ‚verehrt‘. Daß ein endlicher Mensch als ‚Gott‘ angesehen wird, erscheint aber, so hieß es bei Hegel, ‚uns am widerwärtigsten, empörendsten, unglaublichsten‘.“ (Han Seite 16 nach Hegel)

Muss man darüber auch nur einen Moment lang nachdenken?

Gerne über Hegels „spekulative Grundfigur“ (Herbert Schnädelbach), bei deren Erläuterung dann irgendwann der Satz folgt „Gott ist das Sein“ und auch manches über die Idee das Ganzen. Meinetwegen, da er doch von der Theologie geprägt war. Aber der Buddhismus, die „Religion ohne Gott“, eben nicht.

Schlimm, dass mir das GANZE nun auch wieder in der neuen ZEIT begegnet. Halte ich es doch weiterhin mit Adorno: „Das Ganze ist das Unwahre“. Ein neues Buch von Volker Gerhardt, besprochen von dem Theologen Friedrich Wilhelm Graf, ZITAT:

Gerhardt redet hier sehr gern vom Ganzen: Nur wenn das „Ganze der Welt“, und das „Ganze des Daseins“ mit dem nach Einheit mit der Welt suchenden Ganzen des Individuums, der Person, zusammengedacht werde, könne „das Ganze des Menschen als das zugehörige Gegenüber des Ganzen der Welt“ begriffen werden. Den Einwand, mit solchen Denkfiguren nur die Überlieferungen von Pantheismus oder Panentheismus fortzuschreiben, lässt Gerhardt nicht gelten. Sein wirklich alle erlebten und erdachten Ganzheiten umfassendes, also allumfassendes Ganzes, gleichsam das ganz unendlich große Ganze aller endlichen Ganzheiten, darf von frommen Menschen auch als persönliches Gegenüber vorgestellt werden.

Quelle DIE ZEIT 17. Dezember 2014 Das ganz große Ganze / Gott ist gar nicht tot: Der Philosoph Volker Gerhardt erklärt in seiner Religionstheorie, warum es für denkende Menschen sinnvoll und nötig ist, an Gott zu glauben. Von Friedrich Wilhelm Graf.

Ja, geht’s denn noch!? Wenn das in diesem Stil gehen soll, kann ich ja gleich Manfred Lütz lesen. „Bluff! Die Fälschung der Welt“ – Wer sonst kann das alles erklären als der wohlgelaunte, ganz und gar allwissende Gott-Erklärer („Eine kleine Geschichte des Größten“).

Es weihnachtet sehr! Aufklärung in Zeiten der Verwirrung!!!

Zu empfehlen: Herbert Schnädelbach Georg Wilhelm Friedrich Hegel zur Einführung / Junius Verlag Hamburg 1999 / 2007

Außerdem eine erstaunliche Webadresse: http://www.abcphil.de/

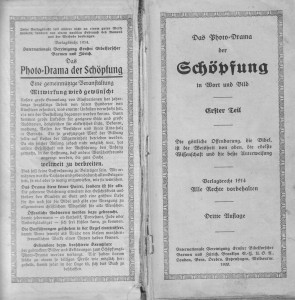

Oder auch, wenn man weiter nichts glauben oder wissen will, dies: